…Вот таким образом в конце позапрошлого века случилась для кого-то драма, для кого трагедия с юным гимназистом и дамой самого «нестойкого возраста», тридцати семи лет. У нее от этого романа остались драгоценные письма и увядшие цветы, а у него… жизненный опыт и проснувшийся поэтический дар.

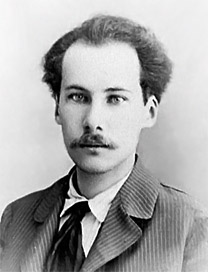

Кстати, на портрете работы К.А. Сомова (который, кстати, не нравился ни самому Блоку, ни его родным), — поэт представлен «слепым ясновидцем», что лично у меня ассоциируется со всей поэзией Серебряного века.

К феномену поэзии Серебряного века мы лишь начинаем медленно подходить, услышав несколько шокирующих (отрезвляющих?), но невероятно точных и, как всегда, парадоксальных определения Ирины Анатольевны на вебинарах… А вот ведь стоит лишь коснуться живых человеческих судеб, казалось бы, хрестоматийных поэтов, — и вдруг выплывает, встает из небытия та давняя реальная жизнь…

Потому что, стоит задуматься об этих чудных стихах («где никогда еще русский язык не звучал так прекрасно» с. И.А. Дедюхова), так сразу подумаешь, почему же эти волшебные строки ни от чего не удержали мир и не защитили его?..

Она определяет «настоящность литературы», именно в понимании удержания и защиты «установленного порядка», судя по ее последним публикациям в блоге «Огурцова на линии». Но при этом подчеркивает, что не страстная гражданская (а с нынешней точки зрения и вполне «разжигательная») поэзия Некрасова, всю жизнь прожившего в ожидании революции, а эти сладкие, пряные, несбыточные, мистические, любовно-бредовые строчки стали предтечей, а затем и рефреном двух русских революций…

И, как всегда, следуя рекомендациям нашей Ученой дамы, приятной во всех отношениях, истоки столь бросающейся в глаза проблематики… следует искать в домашнем воспитании.

Упоминание об отчиме Блока столь эпизодическое и какое-то… пунктирное, что сразу становится понятно, что никакого влияния на «формирование личности будущего великого поэта» он не оказал. По крайней мере, заметного.

Влияние отца, как мы поняли, было… генетическим, то есть почти неодолимой силы. Но в целом окружение Сашуры было исключительно женским, в ласке и неге, избалованности, охах и вздохах.

Начало жизни будущего поэта омрачено драматичным разрывом между его родителями. Рос он вдали от отца и в дальнейшем общался с ним лишь на расстоянии и эпизодически, но тем удивительнее стойкость фамильных черт. Многими лучшими качествами своей натуры Блок обязан семье матери, в которой воспитывался. Дед его, Андрей Николаевич Бекетов (1825–1902) – известный ученый-ботаник, ректор Петербургского университета. Женщины в семье Бекетовых обладали выраженными способностями к литературе. Бабушка, Елизавета Григорьевна (1834– 1902), активно занималась переводами с французского и английского (Жорж Санд, Бичер-Стоу, Вальтер Скотт, Диккенс, Гюго, Мопассан, Флобер).

Из четырех ее дочерей писательницей не стала только вторая, Софья Андреевна. Старшая дочь, Екатерина Андреевна (1855–1892), писала рассказы и стихи. Одно из ее стихотворений, «Сирень», было положено на музыку С.В. Рахманиновым и стало известным романсом. Младшая, Мария Андреевна (1862–1938), была детской писательницей; впоследствии она стала первым биографом своего племянника (жизнь поэта в ее изложении напоминает увлекательную повесть для юношества).

Мать Блока, третья из сестер, Александра Андреевна (1860–1923), тоже проявила себя как переводчица. Больше всего любила она природу и литературу, особенно лирику, поэзию. Была очень религиозна и еще в детстве мечтала о детях, о материнстве.

Брак юной, наивной и ребячливой Аси Бекетовой с демоническим Александром Львовичем Блоком обернулся драмой. В Варшаве, вдали от прежнего круга знакомых, муж проявил свой характер во всей красе: он изводил жену беспричинной ревностью, в наказание бил и морил голодом. Первый ребенок родился мертвым. Забеременев вторично, Александра Андреевна вернулась в родительский дом.

Все юные и наивные… чистые и беспечные… Но как, скажите мне, юноша-гимназист, находившийся под присмотром мамы и тети, мог вступить в близкие отношения с замужней дамой, матерью трех детей? Тоже возникли обстоятельства неодолимой силы? Случай помог?

Все юные и наивные… чистые и беспечные… Но как, скажите мне, юноша-гимназист, находившийся под присмотром мамы и тети, мог вступить в близкие отношения с замужней дамой, матерью трех детей? Тоже возникли обстоятельства неодолимой силы? Случай помог?

Все это, конечно, не пример для подражания. В любом случае, поездка на курорт выявила явные прорехи в воспитательном процессе. Но обращает внимание, насколько настойчиво две стороны стараются пересидеть друг друга в облюбованном курортном местечке… закладывая фундамент будущей семейной драмы поэта…

Появление Прекрасной дамы

…Блок бредил театром уже давно, и к 1898 году его стараниями учредили «Частный Шахматовский театр». Сашура декламировал Пушкина, Жуковского, Тютчева, модного тогда Апухтина и был чертовски хорош собой: со строгим, будто матовым лицом, с шапкой роскошных пепельных кудрей, безупречно статный и изысканно вежливый…

В восьми верстах от Шахматова находилось имение Менделеевых Боблово, где летом 1898 г. состоялась первая сознательная встреча рыцаря с Прекрасной Дамой (прежнее младенческое знакомство не в счет).

Именно таким, в мягкой шляпе и лакированных сапогах, Александр Блок в безоблачный июньский день впервые приехал в гости в соседнее с Шахматовым имение Боблово. Усадьба принадлежала великому ученому Дмитрию Менделееву, с которым был особенно дружен дед Блока.

Люба, единственная дочь Менделеева, вышла встречать гостя в розовой блузке — шестнадцатилетняя, румяная, золотоволосая, строгая. Через двадцать с лишним лет, перед самой смертью, Блок напишет: «Розовая девушка, лепестки яблони». Встреча на дощатой веранде бобловского имения определила всю дальнейшую жизнь и его, и ее — потому что с того дня судьбы этих двоих были связаны нераздельно.

Люба, единственная дочь Менделеева, вышла встречать гостя в розовой блузке — шестнадцатилетняя, румяная, золотоволосая, строгая. Через двадцать с лишним лет, перед самой смертью, Блок напишет: «Розовая девушка, лепестки яблони». Встреча на дощатой веранде бобловского имения определила всю дальнейшую жизнь и его, и ее — потому что с того дня судьбы этих двоих были связаны нераздельно.

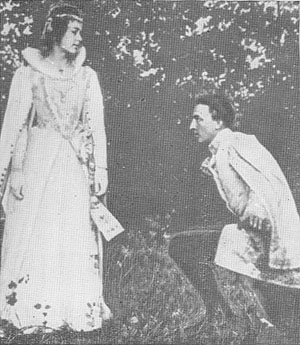

…Конечно, речь сразу зашла о театре. Люба оказалась завзятой театралкой и тоже мечтала о сцене. В срочном порядке было решено приняться за новую постановку — шекспировского «Гамлета». Под театр отвели просторный сенной сарай, Гамлета играл Блок, Офелию — Люба…

От того, первого лета их знакомства сохранились известные снимки: Блок в костюме Гамлета, Любовь Дмитриевна в костюме Офелии – едва ли не единственная фотография, которая дает понять, что в этой простоватой и полноватой девушке действительно был какой-то свет женственности, казавшийся ее поклонникам отблеском Нетварного Света.

Блок увидел в своей Прекрасной Даме древнерусский, «княжеский» идеал красоты – так парадоксальным образом синтезировался в нем дух поэзии средневековых трубадуров и труверов с идеалом русской красавицы. Этот причудливый синтез, очень характерный для поэзии Серебряного века вообще и в литературе очень плодотворный, применительно к жизни изначально таил в себе опасность тяжелой драмы, что и случилось впоследствии.

Блок увидел в своей Прекрасной Даме древнерусский, «княжеский» идеал красоты – так парадоксальным образом синтезировался в нем дух поэзии средневековых трубадуров и труверов с идеалом русской красавицы. Этот причудливый синтез, очень характерный для поэзии Серебряного века вообще и в литературе очень плодотворный, применительно к жизни изначально таил в себе опасность тяжелой драмы, что и случилось впоследствии.

Тот спектакль прошел один-единственный раз на грубо сколоченной сцене, перед сотней человек, и было это в позапрошлом веке. Но между Гамлетом и Офелией тогда пробежало нечто, чего не предполагалось по Шекспиру, и чему потом будет посвящен не один цикл блистательных стихов Александра Блока.

Любовь Дмитриевна вспоминала, что роль Офелии в любительской постановке Шекспира была первым ее шагом навстречу Блоку. Но потом увлечение прошло, и уже немногое время спустя ей было «стыдно вспоминать свою влюбленность в этого фата с рыбьим темпераментом и глазами» (Блок Л.Д. И быль и небылицы о Блоке и о себе // Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 151). А для Блока начался новый этап жизни.

Я шел во тьме к заботам и веселью,

Я шел во тьме к заботам и веселью,

Вверху сверкал незримый мир духoв.

За думой вслед лилися трель

за трелью

Напевы звонкие

пернатых соловьев.

И вдруг звезда полночная упала,

И ум ужалила змея…

Я шел во тьме, и эхо повторяло:

«Зачем дитя Офелия моя?»

(2 августа 1898 г., Шахматово)

…А потом лето кончилось. Она доучивалась в гимназии, он ходил в университет. Виделись мало, он был — весь порыв и ожидание, она — холодна и недоверчива.

В 1898 году гимназия была окончена, и Блок «довольно безотчетно» поступил на юридический факультет петербургского университета . через три года, убедившись, что совершенно чужд юридической науке , он перевелся на славяно-pусское отделение истоpико-филологического факультета, которое окончил в 1906 году .

В 1898 году гимназия была окончена, и Блок «довольно безотчетно» поступил на юридический факультет петербургского университета . через три года, убедившись, что совершенно чужд юридической науке , он перевелся на славяно-pусское отделение истоpико-филологического факультета, которое окончил в 1906 году .

Лето 1899-го прошло спокойно: на столетие со дня рождения Пушкина играли сцены из «Бориса Годунова» и «Каменного гостя». Блок снова томился и выжидал, Люба казалась безразличной. На следующее лето к спектаклям Блок охладел, а вернувшись в Петербург, перестал бывать у Менделеевых. Неизвестно, стало бы что-нибудь дальше с этими странными, нервозными и недосказанными отношениями, если бы не…

На Пасху 1901 года Сашура получил в подарок от матери книгу стихов Владимира Соловьева… и погиб.

«Семейные традиции и моя замкнутая жизнь способствовали тому, что ни строки так называемой “новой поэзии” я не знал до первых курсов университета, – вспоминал поэт. – Здесь в связи с острыми мистическими и романтическими переживаниями всем существом моим овладела поэзия Вл. Соловьева. До сих пор мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового века, была мне непонятна. Меня тревожили знаки в природе, но все это я считал “субъективным” и бережно оберегал от всех» (Цит по: Бекетова М.А. Александр Блок. Биографический очерк. Л., 1930, С. 65).

К 1901 году театральные интересы уступили место интересам литературным. К тому времени Блок написал уже много стихов, преимущественно это лирика любви и природы, полная неясных пpедчувствий, таинственных намеков и иносказаний. Молодой Блок погружается в изучение идеалистической философии, в частности творений древнегреческого философа Платона, учившего, что, кроме реального мира, есть еще некий «свеpхpеальный», высший «мир идей» .

Поэтому справедливым можно признать суждение М.А. Бекетовой: «Таким образом, влияние Соловьева на Блока приходится считать несколько преувеличенным: он только помог ему осознать мистическую суть, которой были проникнуты его переживания. И это было не внушение, а скорее радостная встреча близких по духу» (Там же).

Поэтому справедливым можно признать суждение М.А. Бекетовой: «Таким образом, влияние Соловьева на Блока приходится считать несколько преувеличенным: он только помог ему осознать мистическую суть, которой были проникнуты его переживания. И это было не внушение, а скорее радостная встреча близких по духу» (Там же).

Соловьев — философ, публицист, богослов, один из первых «чистых символистов», писал о том, что земная жизнь — всего лишь искаженное подобие мира «высшей» реальности. И пробудить человечество к истинной жизни может только Вечная Женственность, она же Мировая Душа.

В это время Блок уже считает себя вступившим на литературное поприще, определяя свою стилистику близкой символизму. Впечатлительный, тонко чувствующий Блок определяет суровую Любу Менделееву в носительницы той самой Вечной Женственности — и в Прекрасные Дамы заодно.

Несмотря на убеждение в том, что Соловьев не оказал кардинального воздействия на творчество Блока, косвенное влияние на его судьбу он все же оказал. Да, примерно к этому же периоду относятся и стихи о Прекрасной даме, но… их не публикуют.

Издательство новой поэзии «Скорпион» также отказывает Блоку. Дело в том, что законодатель новой поэзии Валерий Брюсов не оценил опытов молодого поэта, что, казалось бы, полностью определило его дальнейшую судьбу.

Тем не менее читательскую аудиторию Блок приобрел еще до того, как его стихи появились в печати. В 1901 г. Александра Андреевна, в тот период интенсивно переписывавшаяся с О.М. Соловьевой, послала ей стихи сына. Соловьевы познакомили с ними Борю Бугаева (Андрея Белого), который не только увлекся ими сам, но и со свойственной ему энергией собрал целый кружок «блоковцев».

Дебют его состоялся весной 1903 года — почти одновременно в петербургском журнале «Новый путь» и в московском альманахе «сСеверные цветы». Он устанавливает связи в символистском кругу и в Петербурге (с Д. Мережковским и З. Гиппиус) и в Москве (с В. Брюсовым) . Но особенно близким Блоку оказался московский кружок молодых поклонников и последователей «блоковцев», где главную роль играл начинающий поэт, пpозаик, теоретик Андрей Белый. В этом кружке все новые стихи Блока встречали неизменно восторженное признание .

В конце 1904 года в символистском издательстве «Гриф» вышла в свет первая книга Блока — «Стихи о прекрасной Даме».

…С тех пор бойкая, экзальтированная, кокетливая Люба Менделеева окончательно прекратила свое существование — во всяком случае, для Блока. Ближайшие десять лет он даже не будет воспринимать ее, такую живую и такую земную, как простую женщину. Он переживает повторную влюбленность не в девушку, а в музу. Отныне она — Прекрасная Дама, которой можно только поклоняться и боготворить.

…С тех пор бойкая, экзальтированная, кокетливая Люба Менделеева окончательно прекратила свое существование — во всяком случае, для Блока. Ближайшие десять лет он даже не будет воспринимать ее, такую живую и такую земную, как простую женщину. Он переживает повторную влюбленность не в девушку, а в музу. Отныне она — Прекрасная Дама, которой можно только поклоняться и боготворить.

Но что-то с отдаленным преклонением перед земной Прекрасной Дамой не заладилось — между поэтом и земным объектом его поклонения обнаружилась пропасть непонимания. Блок решился на последнее объяснение и в случае неуспеха готов был покончить даже с собой, даже предсмертное письмо написал – парадоксальное и кощунственное: «В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее вполне “отвлеченны” и ничего общего с “человеческими” отношениями не имеют. Верую во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Чаю Воскресения мертвых и Жизни Будущего Века. Аминь. Поэт Александр Блок» (Блок Л.Д. И быль и небылицы о Блоке и о себе. С. 169). Но, к счастью, до трагедии не дошло. Может быть, сыграло роль и то, что как раз в этот период Любовь Дмитриевна нередко заходила в Казанский собор и молилась, как умела, перед Казанской иконой Божией Матери. Иногда и Блок сопровождал ее в этих походах. Трагедии не случилось, драма продолжалась.

Пройдет еще два года, полных мятыми горячечными письмами, тайными объяснениями, мучительными встречами и еще более мучительными расставаниями, Блок наконец-то женится на своей Прекрасной Даме… и поймет, что все эти годы поклонялся слишком идеальной (для него) женщине…

Решающее объяснение Блока с Любовью Дмитриевной состоялось 7 ноября 1902 г. на вечере в Дворянском собрании и кончилось миром. Через два дня Блок сделал Любови Дмитриевне предложение, которое было принято, но их отношения уже успели стать достоянием литературы и, что хуже, литературного сообщества, и в житейском плане ничего хорошего это не сулило.

Решающее объяснение Блока с Любовью Дмитриевной состоялось 7 ноября 1902 г. на вечере в Дворянском собрании и кончилось миром. Через два дня Блок сделал Любови Дмитриевне предложение, которое было принято, но их отношения уже успели стать достоянием литературы и, что хуже, литературного сообщества, и в житейском плане ничего хорошего это не сулило.

1903 год был ознаменован для Блока прежде всего двумя радостными событиями – литературным дебютом и женитьбой. Стихи его были напечатаны почти сразу в журнале «Новый путь», «Литературно-художественном сборнике» студентов Петербургского университета и в альманахе «Северные цветы».

А 17 августа в церкви села Тараканово (неподалеку от Шахматова и Боблова) состоялось его венчание с Л.Д. Менделеевой.

Мечта на троих

…А пока в Шахматове готовились пышно праздновать свадьбу. За пару дней до венчания Блок делает странные и многозначительные записи в дневнике: «Запрещенность всегда должна оставаться и в браке… Если Люба наконец поймет, в чем дело, ничего не будет… Все-таки, как ни силюсь, никак не представляется некоторое, хотя знаю, что ничего, кроме хорошего, не будет…» Чуть позже горький и парадоксальный смысл этих записей станет ясен, и Люба действительно «поймет, в чем дело» — но будет уже слишком поздно.

…А пока в Шахматове готовились пышно праздновать свадьбу. За пару дней до венчания Блок делает странные и многозначительные записи в дневнике: «Запрещенность всегда должна оставаться и в браке… Если Люба наконец поймет, в чем дело, ничего не будет… Все-таки, как ни силюсь, никак не представляется некоторое, хотя знаю, что ничего, кроме хорошего, не будет…» Чуть позже горький и парадоксальный смысл этих записей станет ясен, и Люба действительно «поймет, в чем дело» — но будет уже слишком поздно.

На торжество званы многие, в том числе и новый друг Сашуры — начавший писать в большие журналы под псевдонимом «Андрей Белый» Боря Бугаев, а так же некоторые «кружковцы». Блок очень хотел представить Белого семье, но тот приехать не смог. Впрочем, через некоторое время он приедет в Шахматово, потом умчится за Блоками в Петербург, на следующее лето опять приедет погостить в Шахматово, потом снова будет захаживать в петербургскую квартиру Блоков…

Андрей Белый описывал Шахматово так:

«От Поварова до Подсолнечной стиль изменяется, пейзажи становятся резче, красивей и явно дичают; лугов уже меньше; леса отовсюду (теперь их повырубили); больше гатей, оврагов и рытвин, деревни – беднее, их – меньше; уже не Московская, а Тверская губерния; Русью Тверской уже веет (Тверская же Русь – не Московская Русь) – тою Русью, которая подлинная и о которой А.А. так чудесно сказал:

О Русь моя! Жена моя! До боли

Нам ясен долгий путь!»(Белый А. Воспоминания о Блоке. М., 1995. С. 77)”.

В январе 1904 г. Блок с женой поехали в Москву, где сразу вошли в круг московских символистов – встретились с уже «родным по духу» Андреем Белым, познакомились с Брюсовым, Бальмонтом, издателем «Скорпиона» Поляковым, издателем «Грифа» Кречетовым, его женой Ниной Петровской и другими. Впечатления были разные. 15 января в религиозном собрании университетского кружка Блок читал доклад «Символизм как миропонимание». Среди слушателей были те, кто впоследствии стали видными фигурами в истории русской религиозно-философской мысли: В.Ф. Эрн, В.П. Свенцицкий, П.А. Флоренский. Пробыв в Москве две недели, Блоки вернулись в Петербург. Одним из результатов поездки стало то, что в том же году в издательстве «Гриф» вышел сборник «Стихов о Прекрасной Даме», в который вошли 93 стихотворения из нескольких сотен написанных.

Лето 1904 г., как обычно, проводили в Шахматове, куда к ним приехали Андрей Белый, Сергей Соловьев и близкий друг Белого Алексей Петровский. Блоки производили впечатление безоблачно счастливой пары. В то же время в отношениях друзей и единомышленников обнаружились моменты, весьма неудобные для человеческого общежития. Пропитавшись духом «Стихов о Прекрасной Даме», «блоковцы» всерьез считали жену поэта, Любовь Дмитриевну, объективным земным воплощением Вечной Женственности. И то, что было естественно для самого Блока и, в общем, извинительно даже с богословской точки зрения – видеть в любимом человеке отражение образа Божьего, – превратилось у его почитателей в странный культ, опасности которого они, похоже, сами не осознавали. Блок к этому времени уже чувствовал, что пора мистических озарений для него миновала. «Чувствовать Ее – лишь в ранней юности и перед смертью, – записал он как раз в 1904 г. – Теперь побольше ума» (Блок А.А. Собр. соч. в 6 тт. Т. 5. С.105). Белый и «блоковцы», напротив, навязывали ему «кружковую» мистику, для его натуры неприемлемую.

Не все просто было и в дружеских отношениях Блока. На первый взгляд у него и Андрея Белого — большая и искренняя дружба. Они называют друг друга «брат», пишут письма с обращениями на «Ты» обязательно с большой буквы, читают и почитают творчество друг друга… Но помимо дружбы было что-то еще, что-то неуловимое и не понятное даже самим «братьям». Позже это «что-то» оказалось любовью не друг к другу, а к одной женщине, которую теперь звали Люба Блок.

Не все просто было и в дружеских отношениях Блока. На первый взгляд у него и Андрея Белого — большая и искренняя дружба. Они называют друг друга «брат», пишут письма с обращениями на «Ты» обязательно с большой буквы, читают и почитают творчество друг друга… Но помимо дружбы было что-то еще, что-то неуловимое и не понятное даже самим «братьям». Позже это «что-то» оказалось любовью не друг к другу, а к одной женщине, которую теперь звали Люба Блок.

Мучительная неразбериха в отношениях «двух гениальных мужчин и одной обыкновенной женщины» продолжалась три года. В том, что это была именно неразбериха, виноваты все. И Блок, постоянно уходивший от внятного объяснения с женой и с другом. И Люба, которая так и не смогла твердо выбрать кого-то одного. И Андрей Белый, который за три года ухитрился довести себя до патологии и заразил своей истерикой всех остальных.

…Все началось в июне 1905-го, когда Белый, поскандалив с Блоком, уехал из Шахматова и оставил молодой хозяйке записку с признанием. Люба не придала этому никакого значения и в тот же вечер, смеясь, рассказала о записке мужу. Конечно, ей не могла не льстить любовь человека, которого все вокруг, и муж тоже, считают выдающимся. К тому же она давно устала быть Прекрасной Дамой, со всеми вытекающими мистическими и философскими смыслами. И тут ее наконец просто полюбили — не как Идеал, а как молодую привлекательную женщину. Это само по себе дорогого стоит.

…Все началось в июне 1905-го, когда Белый, поскандалив с Блоком, уехал из Шахматова и оставил молодой хозяйке записку с признанием. Люба не придала этому никакого значения и в тот же вечер, смеясь, рассказала о записке мужу. Конечно, ей не могла не льстить любовь человека, которого все вокруг, и муж тоже, считают выдающимся. К тому же она давно устала быть Прекрасной Дамой, со всеми вытекающими мистическими и философскими смыслами. И тут ее наконец просто полюбили — не как Идеал, а как молодую привлекательную женщину. Это само по себе дорогого стоит.

Дальше — письма, поскольку видеть друг друга они не в состоянии. Блок иронично дает Белому понять, что знает о его увлечении Любой, Белый уклоняется от ответа и вежливо хамит Блоку, Люба заступается за Сашуру, Белый хочет увести ее от мужа и нагнетает такие страсти, каких Люба и от своего Сашуры не видела.

Постепенно Белый впадает в помешательство: Люба снится ему каждую ночь — золотоволосая, статная. Поскольку писать нельзя — общероссийская почтовая забастовка, — он срывается и в начале зимы приезжает в Петербург…

Революция

А в России идет революция… Идет приступами, лихорадочно, захлебываясь в крови, отдельными вспышками… Этого вполне достаточно, чтобы Блок вместе с «передовыми людьми того времени» начал… новые искания… «принципов переустройства мира на здоровых началах»…

Ищет он это все на очень нездоровый интеллигентский манер в народе и в революции, разочаровываясь в христианстве. Исследователи его творчества объясняют подобные идейные шатания на манер мягкой матушки тетушек. Дескать, психологически это было обусловлено тем, что о Христе слишком много говорили люди, причинявшие ему боль, – Мережковские, Белый и люди их круга. Так мало ли кто что говорит? Что ж веру свою предавать, что ли? А была ли вера-то?..

Но ближайший его друг – Евгений Павлович Иванов (1879–1942) – был человеком глубоко верующим, причем верующим церковно. В переписке с ним Блок порой говорит о Христе: «Ведь я “иногда” Христом мучаюсь» (Блок А. Собр Соч. в 6 тт. Т. 6. С. 69). И тут же отвергает Его: «Никогда не приму Христа» (Там же. С. 82). Но о том, что восприятие Блоком Христа не было поверхностным, свидетельствует, к примеру, такое его стихотворение, посвященное Евгению Иванову:

Вот Он – Христос – в цепях и розах

За решеткой моей тюрьмы.

Вот агнец кроткий в белых розах

Пришел и смотрит в окно тюрьмы.

В простом окладе синего неба

Его икона смотрит в окно.

Убогий художник создал небо.

Но лик и синее небо – одно.

Единый, светлый, немного грустный –

За ним восходит хлебный злак,

На пригорке лежит огород капустный,

И березки и елки бегут в овраг.

И все так близко и так далеко,

Что, стоя рядом, достичь нельзя,

И не постигнешь синего ока,

Пока не станешь сам как стезя…

Пока такой же нищий не будешь,

Не ляжешь, истоптан,

в глухой овраг,

Обо всем не забудешь,

и всего не разлюбишь,

И не поблекнешь, как мертвый злак.Стихотворение датировано 10 октября 1905 г.

А 17 октября Блок участвовал в революционной демонстрации и даже нес красный флаг. Возможно, потом эти воспоминания – Христос в розах и красный флаг – соединились в «Двенадцати». События первой русской революции Блок относит к числу наиболее важных вех жизни. Он откликнулся уже на начало ее – события «кровавого воскресенья», 9 января 1905 г.

Шли на приступ. Прямо в грудь

Штык наточенный направлен.

Кто-то крикнул: «Будь прославлен!»

Кто-то шепчет: «Не забудь!»

<…>

Ведь никто не встретит старость

– Смерть летит из уст в уста…

Высоко пылает ярость,

Даль кровавая пуста…

<…>

«Революционные» стихи Блока (вплоть до «Двенадцати») далеко не так однозначны, как пыталось их трактовать в свое время и советское, и антисоветское литературоведение. Взять, к примеру, стихотворение «Митинг», рисующее выступление революционера на трибуне и его неожиданную смерть от чьей-то пули. Оратор наделен некоторыми прямо-таки демоническими чертами:

Он говорил умно и резко,

И тусклые зрачки

Метали прямо и без блеска

Слепые огоньки.

<…>

И серый, как ночные своды,

Он знал всему предел,

Цепями тягостной свободы

Уверенно гремел.

Только смерть неожиданным образом просветляет и освобождает самого оратора:

И в тишине, внезапно вставшей,

Был светел круг лица,

Был тихий ангел пролетавший,

И радость – без конца.

<…>

Как будто, спрятанный у входа

За черной пастью дул,

Ночным дыханием свободы

Уверенно вздохнул.

События революции заставили поэта выйти за пределы замкнутого личного мира, серьезно задуматься о судьбе своего народа, своей страны.

Ты и во сне необычайна.

Твоей одежды не коснусь.

Дремлю – и за дремотой тайна,

И в тайне – ты почиешь, Русь…

«Из материала работы о русских заговорах и заклинаниях строится образ демонической колдовской Руси, – писал К.В. Мочульский. – Дебри, болота, зарева пожаров, снеговые столбы, где кружатся ведьмы, ночные хороводы разноликих народов, пути и распутья, ветер и вьюга, страшная, нищая Россия. И вся она – в движении, в полете, взметенная и взвихренная. В этом вихре – ее душа. Темный лик – лишь покров, закрывающий тайну. Стихотворение кончается торжественными мистическими строфами:

Живую душу укачала,

Русь, на своих просторах, ты…

Отметим несравненное мастерство «звуковой светотени», контраста темных «у» со светлыми «а». После приглушенной мелодии на «у» («живую душу… – Русь»), какими победными трубами поют созвучия на «а»:

И вот – она не запятнала

Первоначальной чистоты.

«Живая душа» России, «нищая» ее природа озарена нездешним светом. <…> На русской земле, смиренной и скудной, напечатлен Лик Христа. И чтобы понять Его – нужно стать странником, скитальцем, «нищим, распевающим псалмы». <…> «Путь» – «стремление» – «странничество» – «Россия» – «Христос» – такова линия нарастания лирической волны в стихах Блока» (Мочульский К.В. С.104). Неожиданно «церковно» звучит название второй книги Блока, вышедшей в декабре 1906 г. – «Нечаянная радость».

Балаганчик

Эту нездорово-мистическую атмосферу Блок иронически запечатлел в пьесе «Балаганчик», написанной в 1906 г.

«Балаганчик» был поставлен В.Э. Мейерхольдом на сцене театра В.Ф. Комиссаржевской в декабре 1906 г. и шел с большим успехом. Между тем драматический любовный треугольник пьесы: Пьеро – Коломбина – Арлекин, – отражает треугольник, реально образовавшийся в жизни: Блок – Любовь Дмитриевна – Андрей Белый.

Мистическое преклонение перед Вечной Женственностью приняло совершенно земной, банальный оборот: Белый влюбился в жену друга, и в какой-то момент она готова была ответить взаимностью. Запутанные отношения дружбы-вражды продолжались до 1907 г., дело чуть не кончилось дуэлью, на три года контакты с Белым вообще прекратились, потом возобновились уже в более спокойной тональности, однако не случайно заметил Блок в записной книжке: «Слишком во многом нас жизнь разделила» (Блок А. Собр. соч. в 6 тт. Т.5 С. 185). Это увлечение Белого и связанная с ним путаница в отношениях не разрушили семьи Блока, но надломили его душевно. Зримым печальным результатом стало пристрастие к алкоголю.

«Незнакомка» – это мистическое стихотворение, к сожалению, оно более автобиографично, чем хотелось бы думать почитателям творчества Блока:

… И каждый вечер друг единственный

В моем стакане отражен,

И влагой терпкой и таинственной,

Как я, смирен и оглушен…

…В моей душе лежит сокровище,

И ключ поручен только мне!

Ты право, пьяное чудовище!

Я знаю: истина в вине.

Табу на любовь

…Все здесь, конечно, имеет свои причины. Неспроста Андрей Белый позволил себе увлечься женой друга, неспроста Люба позволила себе поощрить это увлечение, неспроста Блок позволил этим двоим то, что они сами себе позволили… Причина вроде объяснима и в то же время безумна.

…Все здесь, конечно, имеет свои причины. Неспроста Андрей Белый позволил себе увлечься женой друга, неспроста Люба позволила себе поощрить это увлечение, неспроста Блок позволил этим двоим то, что они сами себе позволили… Причина вроде объяснима и в то же время безумна.

Когда под знаком Гамлета и Офелии начался их роман длиной в жизнь, Люба, разумная и волевая девушка, писала Сашуре: «Для меня цель и смысл жизни, все — ты». Она была готова принять любые условия Блока, оправдать любые его «странности» — до поры до времени.

«Понимаешь, моя любовь к тебе совершенно необыкновенна, — пылко объяснял Сашура невесте. — А значит, в ней не может быть ничего обыкновенного! Понимаешь? Ни-че-го!»

А Люба ждала как раз самого обыкновенного и пыталась сделать их и так сложные отношения хоть немного попроще.

«Не убив дракона похоти, не выведешь Евридику из Ада…» — невнятно пробурчал Блок и, перехватив непонимающий взгляд Любы, добавил: — Это из Соловьева, не обращай внимания. Всему свое время».

«Свое время» пришло аккурат в первую брачную ночь, перед которой Сашура и записал многозначительное: «Запрещенность должна оставаться и в браке…» Отгремела музыка, и разошлись гости, проводив молодоженов в спальню нескромными взглядами. Новоиспеченный муж жестом предложил Любе сесть на кровать и нежно заговорил, ходя взад-вперед по комнате.

— Как бы это объяснить… Ты, верно, знаешь, что между мужем и женой должна быть близость? Физическая, я имею в виду. — Люба радостно закивала.

— Но если честно, я ничего в этом не понимаю… Я только догадываюсь… немножко, — запинаясь, добавила она и завороженно посмотрела на мужа. Он расправил плечи и отчеканил:

— Не знаю, как там у других, а нам этой самой близости не надо.

— Как не надо? Почему не надо?

— Потому что все это астартизм и темное, — Блок выдержал эффектную паузу. — Ну посуди сама, как я могу верить в тебя как в земное воплощение Вечной Женственности и в то же время употреблять, как какую-нибудь… дрянную девку! Пойми, близость — дьявольское извращение истинной любви… Плотские отношения не могут быть длительными! — и добавил чуть тише: — Я все равно уйду от тебя к другим. И ты тоже уйдешь. Мы беззаконны и мятежны, мы свободны, как птицы, запомни это, — подвел итог Сашура.

Люба запомнила это очень хорошо и на всю жизнь. Поэтому, когда в Петербург примчался взбудораженный и влюбленный Андрей Белый, она недолго сопротивлялась. Началась странная жизнь — где все трое были явно не на своем месте…

Страдать по собственному желанию

…Белый и Люба уезжали гулять на весь день, возвращались к обеду. К столу выходил молчаливый Блок, ел и снова запирался у себя без единого слова. Как-то возвращались из театра: Блок ехал в санях с матерью, Люба — с Белым. Отстали, остановились на набережной, за домиком Петра, она сдалась: «Да, люблю, да, уедем».

После этого пошла форменная неразбериха — жадные поцелуи, как только оставались вдвоем, клятвы и колебания, согласия и сразу за тем — отказы. Однажды она даже поехала к нему. Уже были вынуты из волос шпильки и сняты туфли, но… Белый что-то сказал, и вот уже она опрометью бежит вниз по лестнице… Никогда больше Люба не даст ему такой возможности, никогда больше Белый не поймет с такой ясностью, что любит эту женщину больше всего на свете, никогда больше Александр Блок не напишет таких уверенных строк, посвященных жене: «Что огнем сожжено и свинцом залито-/Того разорвать не посмеет никто!»

Люба смогла окончательно порвать с Белым только в конце 1907 года. После этого они встретились только дважды — в августе 1916-го («Мы говорили о прошлом и сознали свою вину каждый») и пять лет спустя — у гроба Блока. До конца жизни Белый будет исповедоваться желающим — с такой страстью и таким отчаянием, словно не прошло многих и многих лет: «Кровь чернела, как смоль, запекаясь на язве./ Но старинная боль забывается разве?»

Продолжение следует…

Источники:

- Биография Александра Блока

- Википедия

- Блок Александр Александрович

- Александр Блок: патология любви

- Александр Блок: “эолова арфа” революции

Читать по теме: