Действительно, Сталин любил оперу и придавал ей огромное значение. Причем, он любил этот пафосный и эпичный жанр искренне. При желании у него была возможность выбрать любой другой. Кино, театр он тоже любил и ценил. Про цирк и кабаре, правда, особо ничего (мне, по крайней мере) не известно. Цирк у нас мировой славой известен попечением Леонида Ильича, благоволившему своему первому зятю. А о наличии у нас такого жанра, как кабаре, до скандала с Сергеем Захаровым и славы Гурченко и Полищук особо не афишировалось. Оперетта да, она вроде процветала. Но про посещение её Сталиным что-то ничего не попадалось. Короче, Иосиф Виссарионыч, похоже, предпочитал вещи фундаментальные и «правильные». …Ну, мне так кажется.

moskalkov_opera

- 13 декабря, 2012

Развитие искусства во все времена зависело от правителей государства. Знали бы мы Баха, Моцарта, Глинку если бы не короли, цари или архиепископы, которые заказывали им произведения, а главное давали хлебные придворные должности, позволявшие им более-менее спокойно заниматься творчеством?Это сегодня, в демократические (условно) времена, массы сами выбирают (или думают, что выбирают) ) себе художников и композиторов, по вкусу, а ещё совсем недавно в той же России выбор для народа делал например Иосиф Сталин.Что же выбирал этот человек? Какой у него был вкус? Любил ли он оперу?……………..Оппа! Не могу найти фотографий Сталина с артистами! Может быть кто знает, есть ли такие вообще в Интернете?

Это хороший вопрос про вкус. Вкус он от личности зависит, от её масштаба и поставленных и реализуемых задач, а также от моральных устоев, от той самой нравственности.

Мы уже привыкли к тому что товарищ Сталин — это сущий монстр, как его описывают в разрезе истории. Ну и понятное дело, у монстра видимо чудовищные должны быть увлечения. Что же любил товарищ Сталин, чем увлекался?

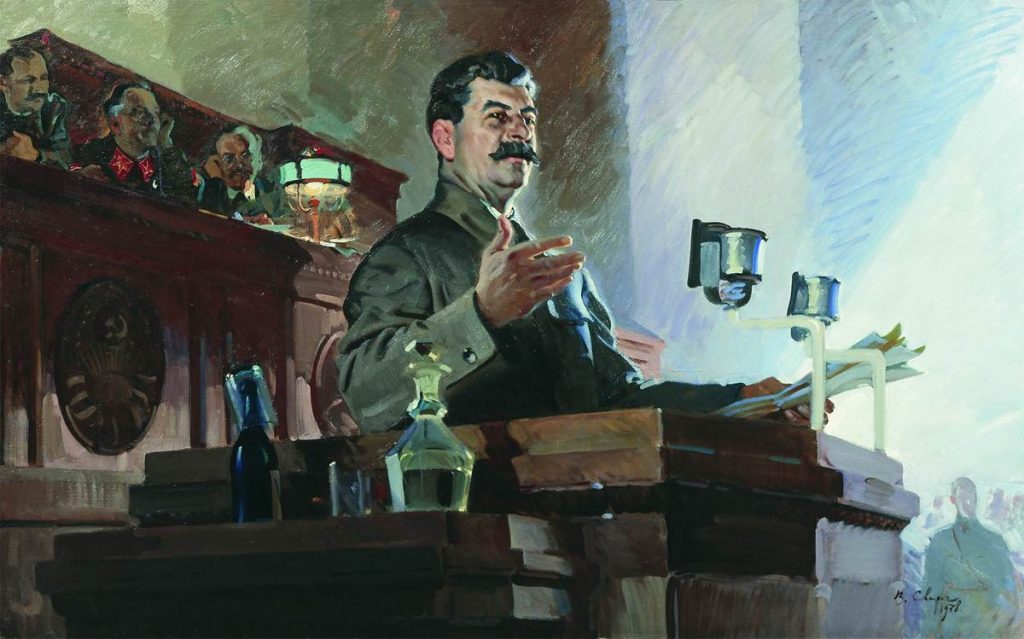

Сталин создает советскую оперу

А вождь, между прочим, очень любил музыку. Будучи семинаристом в Тифлисе, пел в церковном хоре, обладал незаурядным голосом. И позже, уже в качестве главы партии и тирана, устраивал домашние концерты с участием голосистых членов Политбюро — например, Ворошилова. Толстенный том документов, касающихся художественной жизни Советского Союза, в частности музыки, демонстрирует невероятную компетентность Сталина и его окружения в вопросах искусства. Сталин лично вникал, например, в проблематику становления современной советской оперы, зная ее отнюдь не понаслышке. Вот хроника событий.

16 января 1936 года Сталин посещает филиал ГАБТа, где дают гастрольный спектакль МАЛЕГОТа (Малого Ленинградского оперного театра) “Тихий Дон” Ивана Дзержинского. Беседует с режиссером Самосудом и режиссером Терешковичем. В беседе отмечена “значительная идейно-политическая ценность постановки спектакля”. 26 января Сталин приходит на “Леди Макбет Мценского уезда” Шостаковича. 28 января в газете “Правда” появляется статья без подписи “Сумбур вместо музыки”, где Шостаковича обвиняют в формализме и натурализме.

Годом позже “перевоспитанный” Шостакович выносит на суд партийной и беспартийной общественности Пятую симфонию (абсолютно гениальную и неконъюнктурную) — и возвращает себе титул лучшего композитора СССР. На время, разумеется, — до 1948 года.

В те же годы решили оздоровить обстановку в Большом театре — отстранить Николая Голованова от фактического руководства театром. Помимо прочего ему инкриминировалось преобладание в репертуаре русской классики “при явном пренебрежении к мировой классике (в частности Моцарту, Россини)”, а также отсутствие работы над созданием советской оперы. В докладной записке главы комитета по делам искусств т. Керженцева Сталину — предложение: изъять из репертуара “Китеж” Римского-Корсакова, “Лоэнгрин” Вагнера и “Демон” Рубинштейна. В записке “Демон” и “Лоэнгрин” вычеркнуты, и рукой Сталина начертано: “Лоэнгрина” и “Демона” не снимать”. Вот как любил Отец народов Вагнера, да и образ падшего ангела явно был ему по душе. Кстати, впоследствии, на волне взлета антисемитизма, Голованов был с почестями водворен на прежнее место.

Ещё нашла интересное замечание польского журналиста в весьма традиционной для определенного круга, почти «перестроечной»? статье (сейчас смотрящейся весьма одиозно).

Любопытный факт: в России идеологическая борьба за социалистический реализм в искусстве начинается и сосредоточивается в столь труднопостижимой (и неосязаемой) области, как классическая музыка.

Ленин, Сталин и Путин идут в оперу

Мацек Вишневски (Maciek Wisniewski)

Ответ (мне кажется) давно есть, и дан он в той самой статье, которую сначала так боялись, а потом всячески охаивали.

сцена преподносит нам в творении Шостаковича грубейший натурализм. Однотонно, в зверином обличии представлены все — и купцы и народ. Хищница-купчиха, дорвавшаяся путем убийств к богатству и власти, представлена в виде какой-то «жертвы» буржуазного общества. Бытовой повести Лескова навязан смысл, какого в ней нет.

И все это грубо, примитивно, вульгарно. Музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены. И «любовь» размазана во всей опере в самой вульгарной форме. Купеческая двуспальная кровать занимает центральное место в оформлении. На ней разрешаются все «проблемы». В таком же грубо-натуралистическом стиле показана смерть от отравления, сечение почти на самой сцене.

Композитор, видимо, не поставил перед собой задачи прислушаться к тому, чего ждет, чего ищет в музыке советская аудитория. Он словно нарочно зашифровал свою музыку, перепутал все звучания в ней так, чтобы дошла его музыка только до потерявших здоровый вкус эстетов-формалистов. Он прошел мимо требований советской культуры изгнать грубость и дикость из всех углов советского быта. Это воспевание купеческой похотливости некоторые критики называют сатирой. Ни о какой сатире здесь и речи не может быть. Всеми средствами и музыкальной и драматической выразительности автор старается привлечь симпатии публики к грубым и вульгарным стремлениям и поступкам купчихи Катерины Измайловой.Сумбур вместо музыки

Об опере «Леди Макбет Мценского уезда»Газета «Правда», 28 января 1936 г.

Надо только прочитать и понять текст буквально, не демонизируя его, без поиска ненужного подтекста. Тем более, что всячески доказывалось, что текст этот написан Сталиным самолично, а он был на тот момент чуть ли не самовластным (опять же по мнению интеллигентской тусовки), значит ничего ему не мешало высказываться откровенно и прямолинейно. Так вот, судя по всему, его не устраивала, так сказать, откровенная аморалка. Как она может раздражать, не нам (в смысле, не для нас) рассказывать. До чего можно докатиться с бытовой распущенностью наше поколение любуется по полной программе. Поэтому сочувствие негодованию тов.Сталина по этому поводу от большинства нонешней публики вполне себе искреннее.

В том, что оценка произведению была дана в статье адекватно, можно судить и по комментариям современников.

Накануне «Сумбура»

Премьера состоялась 24 января 1934 года. 30 января в театре проходил диспут, посвященный новому спектаклю. Среди участников обсуждения были Немирович-Данченко, режиссер Мордвинов, дирижер Столяров, театроведы Новицкий, Коган, Чушкин, Гладков. Стенограмма этого обсуждения хранится в архивах Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Сегодня «РГ» впервые публикует фрагменты этого документа.

До выхода печально знаменитой статьи «Сумбур вместо музыки» оставалось целых два года. И, естественно, разговор шел в совершенно ином тоне. Открывая дискуссию, Павел Новицкий сказал: «Наша задача заключается в том, чтобы обсудить последнюю постановку вашего театра, которая нам представляется крупнейшим этапным событием и в творческой истории вашего театра, и в истории советского оперного театра».

Что же за спектакль получил такую высокую оценку? В политическую историю страны вошла более поздняя постановка, шедшая в филиале Большого театра. Именно после того, как на ней побывали Сталин, Жданов, Молотов, Микоян и другие официальные лица, вышла редакционная статья в «Правде». Быстрота реакции была максимально возможной: вожди посетили спектакль Большого театра 26 января 1936 года, а статья «Сумбур вместо музыки» была опубликована в номере от 28-го!

Но к моменту премьеры в Большом опера уже почти два года с успехом шла в Ленинграде и Москве. В 1933 году за нее развернулось настоящее соперничество двух театров. Произведение, только что завершенное Шостаковичем, репетировали одновременно в Малеготе (Ленинградском Малом театре оперы и балета) и в московском Музыкальном театре имени Немировича-Данченко. Ленинградская премьера состоялась 22 января 1934 года — на два дня раньше, чем в Москве. Но оба театра могли считать себя победителями в этом соревновании. Так, в Ленинграде за первый год опера прошла более 50 раз! Огромной популярностью пользовался и московский спектакль. Художественным руководителем постановки был Немирович-Данченко, над спектаклем работали режиссер Борис Мордвинов, художник Владимир Дмитриев, дирижер Григорий Столяров.

Многие в театре понимали, что стали участниками исторического события. Вот что говорил значительно позже еще один из участников постановки Владимир Канделаки, игравший в спектакле Немировича-Данченко Бориса Тимофеевича (воспоминания артиста записаны завлитом театра И.И. Казениным): «Это был композитор, способный музыкой выразить любой тончайший оттенок душевных переживаний. Дмитрий Дмитриевич подробно говорил о своем понимании очерка Лескова, о трактовке центрального образа Катерины. Когда мы прослушали пятую картину, заканчивающую второй акт, все зааплодировали.

Впрочем, аплодисменты звучали после каждой картины. Автор был обрадован столь теплым приемом и смущенно, но в этом смущении не было и намека на кокетство, говорил, что это лишь «конспект», что все ясно будет «в оркестре».

О том, какое впечатление произвела опера «в оркестре», много говорилось на диспуте.

Коган. «Когда я слушаю оркестр Шостаковича, я вспоминаю замечательное выражение Ильи Саца: «Флейта на высокой ноте заливалась смехом, когда ее щекотал угрюмый фагот». Действительно, все инструменты у Шостаковича живут. Мы можем говорить, что эти инструменты ненавидят друг друга, любят друг друга, борются друг против друга, смеются, издеваются друг над другом. Инструменты Шостаковича чрезвычайно действенны, и каждый из них несет на себе определенный сценический образ».

Однако, назвав «Катерину Измайлову» первой советской оперой, докладчик сделал ряд оговорок. Главная из них — «Шостакович не сумел осмыслить историческую действительность и потому разрешил целый ряд вопросов, да собственно всю оперу в плане этическом, индивидуалистическом, что снижает большие достижения Шостаковича в овладении советской тематикой».

Иначе расставлены акценты в выступлении еще одного театроведа Николая Чушкина.

Чушкин. «Спектакль замечательный, и, может быть, в театре не было еще такого потрясающего спектакля. Мы стоим перед огромной музыкальной психологической, бытовой драмой. Это не совсем «трагическая сатира». Это психологическая драма, в которой сатирические моменты играют значительную роль.

Театр совершенно правильно называет оперу «Катериной Измайловой», а не «Леди Макбет». Некоторых пугает, что мы видим здесь известное оправдание героини. В чем трагедия этой женщины? В том, что она, полюбив человека, не могла ему отдаться. Здесь биологическая проблема, биологизм ставится во главу угла.

Говорили, что Катерина Измайлова — фигура социально незначительная, потому что она не старается опровергнуть существующие условия жизни. Если заострять эту мысль, то в последнем акте она должна раздавать прокламации.

Скука одолевает эту женщину. У нее отрезаны все возможности куда-то идти, к чему-то стремиться. И, понятно, что эта женщина в тех условиях отдается влечению своего чувства. Биологическая проблема приобретает огромное, сильное социальное звучание».

Среди выступавших был и один из ведущих артистов театра Сергей Остроумов (исполнитель роли Сергея):

Остроумов. «Когда выступаешь на таком диспуте, то у тебя всегда появляется мыслишка: не сделали ли мы плохого? Почему они говорят об этом, а не обращают внимания на это?

Мое выступление будет носить другой характер, чем выступление предыдущих товарищей, потому что я сам являюсь участником этого дела. У меня не может быть ни такого холодного анализа, ни такого анатомирования того, что мы сделали.

Мне кажется, что мы, работники театра, должны в первую очередь приветствовать замечательный факт того, что один из гениальнейших композиторов пришел в наш театр и приручился к нам».

Певец обратил внимание и на то, сколь велико было участие в постановке Немировича-Данченко.

Остроумов. «Мы с Борисом Аркадьевичем (Мордвиновым) в этом году работали над этой оперой, что называется, с поддыма. И вдруг пришел В.И. (Немирович-Данченко) и говорит, что мы все сделали правильно, все очень похвалил и сразу стал все переделывать. И что получилось? Получилось, что в театр сразу ворвалась какая-то стихия. В.И. всю нашу работу соединил еще с какими-то источниками. Эта перемена была настолько проста, что мы говорили: почему нам это не пришло раньше в голову?»

Следующим слово взял Немирович-Данченко. Выступление выдающегося режиссера и практика театра, при определенной сбивчивости, неизбежной в записи устной речи, покоряет глубиной анализа творчества композитора.

Немирович-Данченко. «Встал вопрос о том, что театр пошел не по пути Шостаковича, то есть не по пути сатиры. Я нахожу это совершенно неверным.

Я нахожу, что когда говорят: «сатирическая трагедия» — то это чепуха. Первое время я действительно думал, что в этом произведении много сатирической характеристики. И когда я делился своими мыслями с Б.А.(Мордвиновым) — я ему говорил: не делаем ли мы ошибки? Но после того, как я провел месяц или полтора бессонницы, то по этому пути не пошел. Почему не пошел? Неужели по нашей консервативной устарелости?

Я должен сказать, что у нас до сих пор были попытки все показывать от головы, от ума. Надо учитывать нашего зрителя. Наш зритель очарователен и пленителен тем, что чувствует всякую неправду.

Как-то раз я приехал в Замоскворецкий театр по делу. В это время шел спектакль «Гроза» Островского. Я должен был выступать. Вокруг рампы собралось много детей. Когда в пятом акте принесли Катерину, после того как она утопилась, дети заявили: «а ведь она сухая». И вот я говорил товарищу Судакову: «Делайте как хотите, но чтобы Катерина не была сухой». Говорю это совершенно убежденно. Натурализм в опере в высшей степени безопасная вещь, потому что натурализм, скованный музыкальным ритмом и музыкальным звуком, это уже не натурализм. Это есть то настоящее, что сейчас захватило зал.

Зал не может оторваться от действия этой драмы. Он чувствует правду и неправду, но не может оторваться от звуковых волн, которые производят в нем эти громадные эмоции.

Зрительный зал получает то, про что говорил в Америке Стоковский. Он задержал свой концерт в Филадельфии для того, чтобы, выступая перед публикой, рекомендовать наш спектакль «Карменсита и солдат». Он сказал, что обыкновенно в опере зритель сидит безучастным, а в этой опере он все время прикован к сцене.

Здесь говорили насчет мазурки. Когда я показывал Борису, как нужно танцевать мазурку, я делал курбет. Можно сделать сильнее, но и только.

Если бы Шостакович с самого начала пошел по линии сатиры, то мы попали бы в такую же полосу, как опера «Нос», и не имели бы успеха. Мы говорили бы, что это гениальный композитор, но он не имеет успеха. Так было много раз.

Для того, чтобы гениального Шостаковича начали как следует внимательно изучать, ему нужен был успех. Это произведение надо было провести через успех, и я рад, что не послушался всех этих сатир (бурные аплодисменты)».

Конечно, тогда мнения, озвученного в официальной прессе, боялись, поскольку «слова не расходились с делом». Оргвыводы могли получиться трагическими. Это сейчас можно позволить себе слишком многое, плюя на более чем обоснованную критику. Ни коим образом не тоскую по силовому влиянию тех времен, но вот от финансового не отказалась бы. То есть, вполне достаточно следить за целевым расходованием бюджетных средств. При только возможной вероятности такого исхода наша творческая интеллигенция начинает вопить о «сталинских репрессиях».

Но, как видим, даже при оных всё обошлось. И не смотря, на пережитое, высказанным претензиям особо не вняли, раз через десять лет пришлось по новой закручивать гайки.

Прям, на следующий год после войны пришлось устраивать компанию против аморалки уже Жданову. Почему против аморалки? А потому!

2013-09-27 Алексей Волынец

Блудница и посудомойка

За что в сталинском Политбюро презирали поэтессу Ахматову?

Со времён перестроечной публицистики в той среде, которая у нас сама себя назначила интеллигенцией, критика сталинской верхушкой поэтессы Ахматовой стала одной из популярных мифологем. При этом во всех публикациях на данную тему максимально подробно, под самой толстой лупой рассматривается лишь одна из сторон того давнего литературного конфликта. Те же, кто своей критикой поднял руку на святое, предстают этаким абсолютным «Доктором Зло». Такая черно-белая метафизика очень удобна для мифа. Но вероятно, спустя четверть века после того, как ЦК КПСС окончательно разрешил разоблачать сталинизм, стоит немножко подробнее рассмотреть «тёмную» сторону того литературно-политического конфликта.

Вкратце напомню содержание мифа: клевреты тирана Сталина по врождённой злобе и черноте своей души всячески поносили и травили благородную поэтессу Анну Ахматову, которая творила и печатала свои произведения в советской прессе исключительно «вопреки»… Главным клевретом в это истории выступает член Политбюро товарищ Жданов – в постперестроечной мифологии это ведущий специалист по угнетению творческой интеллигенции в сталинском СССР. С лёгкой руки западных советологов врёмен холодной войны запущен даже специальный термин — «ждановщина».

Современное «ахматоведение» — это десятки монографий и статей, но везде мотивы «Доктора Зло» рассматриваются именно на таком примитивном уровне. Без сомнения интеллигентнейшие исследователи творчества и судьбы Анны Ахматовой, удовлетворяясь таким эрзацем понимания, теряют весьма колоритные детали той эпохи…

В Царском Селе – дачном пригороде имперского Петербурга – тверские дворяне Гумилёвы снимали второй этаж в доме купца Полубояринова. Именно с этого этажа спускался 18-летний Николай Гумилёв, чтобы где-то в царскосельских парках признаться в любви ещё более юной Анне Горенко.

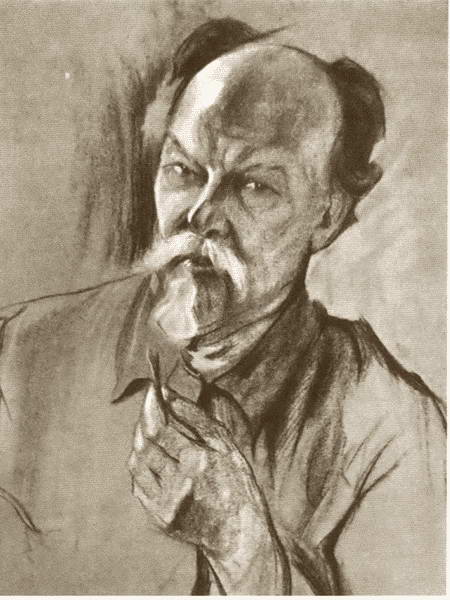

Соседями семейства Гумилевых была снимавшая первый этаж купеческого дома семейная пара художников – дворянин Ярославской губернии Дмитрий Кардовский и его жена, Ольга Делла-Вос-Кардовская, дочь крупного чиновника из Министерства финансов. Именно Ольга Людвиговна, талантливая художница «серебряного века», напишет широко известные, ставшие почти классикой портреты молодого Николая Гумилёва и молодой Анны Ахматовой. Художница будет близкой подругой этой пары, наблюдая все перипетии их бурного романа и не очень удачного брака.

В Ярославской губернии у дворян Кардовских имелось наследственное имение и свой дом в древнем городе Переславле-Залесском, почти на берегу Плещеева озера. Кардовские часто посещали тихую провинцию, отдыхая здесь от петербургского света. В соседнем доме обитал их хороший приятель – его портрет Ольга тоже нарисует углём и мелом – преподаватель греческого языка в местной женской гимназии Иван Жданов. И каждое лето до начала Первой мировой войны в их общем дворе бегал его родной племянник, росший без отца школьник-подросток, который через четверть века станет вторым лицом сталинской диктатуры.

На первый взгляд, эта усадебная идиллия в Царском Селе и на берегу Плещеева озера покажется тем самым «хрустом французской булки», еще одним мифом о «России которую мы потеряли». Покажется, если не помнить, что и благополучные отпрыски имперского чиновничества и даже вся провинциальная разночинная интеллигенция составляли лишь несколько процентов в тёмном крестьянском море. Там за окнами симпатичных усадебных домиков с книгами, каминами и роялями половина богобоязненных пейзан не знала букв, но голодала каждый третий год, пытаясь пахать землю сохой времён даже не «Очакова и покоренья Крыма», а едва ли не монгольского нашествия.

В отличие от петербургских поэтов и художников тот же Иван Жданов, сын сельского священника, был немножко ближе к земле – в 1905 году его родного брата застрелили при подавлении крестьянских волнений в Рязанской губернии, а в архивах Переславской полиции была заведена отдельная папка с надписью «Дело Жданова И.А.»

Это у Анечки Горенко «в пушистой муфте руки холодели» тогда исключительно от романтической любви. А рядом холодела в снегах другая Россия, где в чудовищной смеси пережитков феодализма и дикого капитализма, зрели гроздья гнева. Кстати, «пережитки феодализма» — это не поэтический оборот, а юридическая ежедневная реальность того времени. Потомственные дворяне Гумилёвы, потомственные дворяне Кардовские, дворяне Горенко — это ведь не почётные грамоты и не современные игрушки тщеславия, а всесильный тогда Свод законов Российской империи. Сейчас нам даже сложно осознать всю чудовищность того сословного деления людей: в наши дни именно так, строго по породе и прочим формальным признакам, делят исключительно животных: этот по родителям и экстерьеру входит в элиту, а тот беспородный и достоин немногого…

Ну а пережитки дикого капитализма современный читатель знает уже на собственной шкуре. Тогда же они не смягчались даже современным подобием всеобщего образования и усугублялись сословным, феодальным неравенством. В этом свете некоторым цинизмом отдают всхлипы постсоветской интеллигенции о потерянном царскосельском рае, который с таким талантом и надрывом описывала в своих стихах Анна Андреевна Ахматова:

Показать бы тебе, насмешнице

И любимице всех друзей,

Царскосельской веселой грешнице,

Что случилось с жизнью твоей.Что может случиться с весельем единиц на спинах немого до времени большинства? Вопрос риторический… Кстати, о «весёлых грешницах». Апологеты «серебряного века», чьи взгляды на литературу ныне господствуют почти безраздельно, как-то старательно обходят тот факт, что весёлое декадентство Ахматовой воспринималось значительной частью современников примерно так, как мы сейчас воспринимаем эпатаж Ксении Собчак с её «Домом-2».

Из личных мемуаров (записки А.Смирнова «Заговор недорезанных») до нас дошел пересказ колоритных и злых воспоминаний дочери художников Кардовских:

«Старики Гумилевы восприняли брак Николая Степановича с Горенко как несчастье… Аня часто приезжала из Петербурга домой на рассвете, совершенно разбитая, с длинной шеей, покрытой засосами, и искусанными губами. Потом, после таких загулов, она обычно спала полдня, а потом уезжала снова. И постепенно молодой Гумилев понял, кто такая на самом деле его жена, и вообще перестал обращать внимание на ее поведение. А Кардовские, хорошие семейные люди, с ужасом смотрели на образ жизни Ахматовой, пока она не съехала из их дома к какой-то из своих подруг, а ее муж не отправился путешествовать по миру… При всем том Ахматова любила Кардовских и иногда приходила к ним, бледная, без косметики, и любила часами смотреть, как Делла-Вос пишет красками: свернется на ампирном диване, как кошка, и тихо смотрит, никому не мешая.

Ахматова была сложным взрывным поэтическим механизмом с огромной энергией неприятия того, что ей не нравилось, а не нравилась ей с 1917 года и до самого конца в глубокой старости вся советская власть полностью».

Сексуальная раскрепощённость будущей поэтессы Ахматовой не секрет и не повод для морализаторства. Но, как минимум, причина вспомнить, что в нашем обществе всегда существовали и другие точки зрения на отношения полов и на отношения социальных классов и даже, о ужас, на литературу. Помимо и параллельно нынешнему мэйнстриму «серебряного века» остаётся ведь и классическая русская литература с её «тургеневскими барышнями» и совсем не модным ныне народничеством.

«Ахматоведы» прекрасно знают историю художников Кардовских и их отношений с Ахматовой и Гумилёвыми. Но присущий современным проповедникам от литературы интеллигентский снобизм и всё тот же миф не требующего изучения «Доктора Зло», помешали им обратить внимание на скромного коллежского асессора Ивана Жданова, в доме которого будущий член сталинского Политбюро А.А.Жданов впервые услышал об Анне Ахматовой, что называется, из первых уст замечательной художницы серебряного века Ольги Людвиговны Дела-Вос-Кардовской.

Поэтому исследователи творчества и судьбы Ахматовой не сомневаются, что не раз звучавшая в разных вариациях фраза товарища Жданова про ахматовский «блуд с молитвой на устах» является всего лишь плагиатом из статей почитаемого ими Бориса Эйхенбаума, крупнейшего ленинградского литературоведа 20-х годов прошлого века: «…начинает складываться парадоксальный своей двойственностью образ героини — не то “блудницы” с бурными страстями, не то нищей монахини, которая может вымолить у бога прощение».

Кстати, родной брат интеллигентнейшего Бориса Эйхенбаума – Всеволод Эйхенбаум (Волин) – был в годы Гражданской войны «идеологом» в армии батьки Махно. Махновщина стала еще более экстремальным проявлением социального взрыва, и не задави большевики этот апофеоз народного бунта, боюсь, победившие крестьянские «полевые командиры» критиковали бы всех дворянских поэтесс разом одним нехитрым и очень неприятным способом…

Но вернёмся от крестьян к интеллигентам. Именно Ольга Людвиговна, друг обоих семей Гумилёвых и Ждановых, стала для будущего члена Политбюро первоисточником вполне небеспочвенных слухов о весьма вольной личной жизни Анны Андреевны… Кардовская явно симпатизировала молодому Николаю Гумилёву, сочувствовала его семейной драме и вполне по-женски осуждающе сплетничала с приятелями о жизни Горенко-Ахматовой. Для круга общения провинциальных интеллигентов в переславской усадьбе Кардовских такие «римские» нравы петербургской богемы были весьма шокирующими. Литературное отражение этих нравов тем более негативно воспринималось людьми, воспитанными на русской классике XIX века. Здесь мы видим совершенно понятное и очевидное для нас тихое противостояние столичного «креативного класса» и «непродвинутой» провинции – за сто лет Россия тут не сильно изменилась.

Всё семейство Ждановых с их священническим происхождением и «народническими» вкусами отличалось и весьма строгими взглядами на мораль в отношениях полов. Так что после таких соседских баек в Переславле, услышанных еще подростком, Жданов искренне презирал «блудницу» Ахматову. Здесь личное отношение к человеку полностью совпадало со столь же презрительным мнением о её творчестве. И всё это ложилось на упомянутую выше большую политику, выросшую на крахе благополучного меньшинства России в ходе беспощадного и наполненного большевистским смыслом русского бунта 1917-го года.

Спустя четверть века после интеллигентских посиделок в переславской усадьбе художников Кардовских, 25 сентября 1940 г., в Кремле управляющий делами ЦК ВКП (б) товарищ Крупин представил на имя члена Политбюро и секретаря ЦК по идеологии Жданова докладную записку «О сборнике стихов Анны Ахматовой». Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» в мае 1940 г. выпустило солидный сборник стихов поэтессы. Как позднее вспоминал будущий доктор искусствоведения, а тогда референт литературной секции Комитета по сталинским премиям Виталий Виленкин, сборник Ахматовой «стал событием для старой интеллигенции и совершенно ошеломил студенческую и литературную молодежь». Скажем мягко, Виленкин — приятель Ахматовой и личный секретарь Немировича-Данченко, один из создателей Школы-студии МХАТ — за всю «студенческую и литературную молодежь» считает только свой круг общения, людей близких к искусству и зачастую далеких всему иному. Мнение «старой интеллигенции» и по-хорошему богемной молодёжи тех лет, несомненно, заслуживает уважения и внимания, но в наши дни – не побоимся этого слова – тоталитарно господствует взгляд на историю культуры именно этого среза общества. Настолько тоталитарно, что создаётся впечатление полного отсутствия в социуме тех лет совсем иных вкусов, взглядов и мнений. Точнее, по господствующей ныне версии, другие взгляды присутствуют только у партийных чиновников, которые гнобят творцов не иначе как по врождённой черноте своей души.

Но реальность несколько сложнее новой тоталитарной версии истории искусств. Тот же товарищ Крупин Дмитрий Васильевич отнюдь не родился бюрократом правящей партии. В юности он был сельским учителем в Вятской губернии, и только мировая война сделала его прапорщиком, а огонь гражданской войны комиссаром стрелковой бригады. Энергия социального взрыва превратила в партийного босса обычного школьного учителя.

Так вот, значительная часть такой провинциальной русской интеллигенции начала XX века – а к ней принадлежали и Жданов, и Крупин и великое множество иных партийных и беспартийных – имела вкусы, радикально отличавшиеся от навязываемого ныне стандарта «серебряного века». Для них сейчас старательно забытый крестьянский поэт Спиридон Дрожжин был несравненно лучше и ценнее всяческих «символистов» и «акмеистов» с «имажинистами».

После революции эта искренняя неприязнь к столичной «салонности» с её «аристократическими» замашками, особенно остро воспринимавшимися разночинной интеллигенцией полуфеодальной империи, трансформировалась в решительное неприятие тех, кто дезертировал из будней строительства «нового общества». Строилось ведь это самое новое общество потом и кровью не потусторонними пришельцами, а во многом той самой провинциальной интеллигенцией, некогда ушедшей «в социализм».

Накануне же рокового 1941 года сюда примешивался ещё один немаловажный момент: осознание, что в преддверии великой войны уж точно не нужны рефлексирующие неврастеники или колеблющиеся созерцатели – нужны характеры бойцов, когда человеческие чувства и интеллект становятся средством достижения победы, а не растворяются в личном самокопании или салонном эстетстве. Ведь современные «ахматоведы» как-то упорно забывают, что описываемая ими «тоталитарная» критика Ахматовой звучала не в наше травоядное время, а в эпоху двух мировых войн…

Докладная записка Крупина Жданову – управляющий делами ЦК секретарю ЦК – по форме самая настоящая, пусть и спорная, но литературная рецензия с обильными стихотворными цитатами Ахматовой:

«Переиздается то, что было написано ею, главным образом, до революции. Есть десяток стихов (а в сборнике их больше двухсот), помеченных 1921-1940 гг., но это также старые “напевы”.

Стихотворений с революционной и советской тематикой, о людях социализма в сборнике нет. Все это прошло мимо Ахматовой и “не заслужило” ее внимания.

Издатели не разобрались в стихах Ахматовой, которая сама в 1940 году дала такое замечание о своих стихах:

“…В стихах все быть должно некстати,

Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда…” (сборник, стр. 42).Два источника рождают стихотворный сор Ахматовой и им посвящена ее “поэзия”: бог и “свободная” любовь, а “художественные” образы для этого заимствуются из церковной литературы».

Кстати, с церковной литературой товарищ Жданов был знаком не понаслышке – отец и дед главного сталинского идеолога были известным в России конца XIX века богословами, преподавателями Московской духовной академии, специализировавшимися на изучении «Апокалипсиса»… Когда-то семинарист Джугашвили зубрил их учебники, а позже уже с их сыном и внуком редактировал все учебники СССР.

Разгромная «рецензия» писалась товарищем Крупиным явно в спешке и по вдохновению: похоже, чиновный автор перепечатывал отрывки из Ахматовой по памяти, так как допустил в цитировании мелкие ошибки. От рецензии докладная записка управделами ЦК отличалась лишь последней безапелляционно-начальственной фразой: «Необходимо изъять из распространения стихотворения Ахматовой».

Ситуация усугублялась тем, что Анна Ахматова была именно петербургской-ленинградской поэтессой, помимо ленинградского отделения издательства «Советский писатель», её стихи в том же году активно публиковали литературные журналы города на Неве – «Ленинград», «Звезда», «Литературный современник». И товарищ Жданов, первый секретарь Ленинградского обкома и горкома, особенно остро воспринял это, с его точки зрения, форменное безобразие, написав на первом листе «рецензии»-докладной раздражённую резолюцию: «Просто позор… Как этот Ахматовский «блуд с молитвой во славу божию» мог появится в свет? Кто его продвинул?»

О личных источниках этого «блуда с молитвой на устах» читатель уже знает. В этом странном и опосредованном противостоянии «слона и кита», Жданова и Ахматовой, роковым образом совпадало всё: и личная неприязнь к человеку иной морали, и искреннее отвращение к другим литературным вкусам, и полярные политические взгляды и роли.

Выполняя указания Жданова, Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), тот самый пресловутый «Агитпроп» подготовил проект постановления «Об издании сборника стихов Ахматовой» из двух пунктов. В первом «за беспечность и легкомысленное отношение к своим обязанностям» объявлялся выговор директору издательства «Советский писатель» и директору его Ленинградского отделения, а также политредактору (цензору) Главлита. Вторым пунктом предлагалось «внести в ЦК ВКП(б) предложения об усилении политического контроля за выпускаемой в стране литературой». В таком виде постановление было представлено секретарям ЦК Жданову и Андрееву. Резолюция первого гласила: «За. Жданов». Но председатель Комиссии партийного контроля прореагировал жёстче: «По-моему, это решение недостаточно. Андреев». Вероятно, ныне этот абсолютно забытый член Политбюро с замечательно безликим именем – Андрей Андреевич Андреев – вспомнил, что дочь петербургского чиновника Аня Горенко писала эти богемные стихи, как раз в то время как он, сын нищего смоленского крестьянина, 13-летним мальчиком работал посудомойкой в московском трактире.

Товарищ Андреев вписал карандашом еще один, очень короткий последний пункт: «Книгу стихов Ахматовой изъять». В 1914 г., когда у «царскосельской весёлой грешницы» вышла первая книга стихов о салонных томлениях изысканной барышни, подросток с безликим именем Андрей Андреев вкалывал на петербургской обувной фабрике «Скороход». «Перо задело о верх экипажа. Я поглядела в глаза его. Томилось сердце, не зная даже…» – Не зная даже, даже не задумываясь о тех миллионах полуголодных, остававшихся за бортом того красивого экипажа.

Позже, уже в знаменитой критике 1946 года, Жданов назовёт эти стихи Ахматовой «поэзией десяти тысяч верхних старой дворянской России». Современные литературоведы не спешат задумываться о том, что же стояло за этими словами «Доктора Зло», совершенно понятными для большинства современников Ахматовой, родившихся в полуфеодальной России дикого капитализма, той России, которую мы – спустя век – так и не потеряли…

Алексей Волынец

Дело знаменитым докладом Жданова 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград» не закончилось. В 1948 году…

В 1948 году грянул новый этап борьбы: вышло Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) “Об опере “Великая дружба” В.Мурадели”, теперь уже коснувшееся Прокофьева: “Особенно плохо обстоит дело в области симфонического и оперного творчества. Речь идет о композиторах, придерживающихся формалистического, антинародного направления… таких, как тт. Д.Шостакович, С.Прокофьев, А.Хачатурян, В.Шебалин, Г.Попов, Н.Мясковский и др… Характерными признаками такой музыки является отрицание основных принципов классической музыки, проповедь атональности, диссонанса и дисгармонии… отказ от таких важнейших основ музыкального произведения, какой является мелодия, увлечение сумбурными, невропатическими сочетаниями, превращающими музыку в какофонию”. Постановили: “Призвать советских композиторов проникнуться сознанием высоких запросов, которые предъявляет советский народ к музыкальному творчеству, и… обеспечить такой подъем творческой работы, который быстро двинет вперед советскую музыкальную культуру”. Заметьте: никого не посадили и даже не запретили — попросили по-хорошему.

Прокофьев доит коров

И композиторы прониклись и обеспечили. Хотя и не без ущерба для себя. Именно в это время Сергей Прокофьев, который впервые был подвергнут строгой партийной критике, заболел тяжелой гипертонией. Как вспоминает Рихтер, когда во время заседания ЦК Жданов обрушился на него с ожесточенными нападками за формализм, Прокофьеву достало мужества сказать тому прямо в лицо: “Кто дал вам право так разговаривать со мной?” Не обошлось и без любимой советской интеллигенцией “фиги в кармане”: на текст Постановления Прокофьев (тайно, разумеется) написал гротескный “Раек”. Но это так… А вот в 1952 году Прокофьев напишет свою последнюю и, пожалуй, лучшую Седьмую симфонию — очень простую, мелодичную, без намека на атональность и диссонансы. И получит Сталинскую премию — шестую по счету.

Сталин применял к кадрам безошибочный метод: сначала до смерти напугать, опустить, заставить покаяться, после чего поднять на небывалую высоту. Именно так было с Шостаковичем. В какой-то мере с Борисом Асафьевым, которого в 1936 году обвиняли в двурушничестве (“преклоняется перед немецкими экспрессионистами Шенбергом и Бергом, а сам пишет доступную музыку!”), но уже в 1948-м именно его назначают председателем Союза композиторов. Теоретически финал мог быть другим — смерть в лагере или расстрел, как это произошло с Мейерхольдом.

Однако то ли в силу любви Сталина к музыке, то ли в силу его понимания, что музыкальное искусство — уникальное явление, где гении встречаются редко, композиторы почти не подвергались серьезным репрессиям. И уж особенно “возвращенец” Прокофьев, история которого — уникальна. Прожив за границей с 1918 по 1936 год, он тем не менее никогда не был эмигрантом. Уехал легально, с разрешения властей, получив паспорт из рук Луначарского. Периодически приезжал в СССР с концертами — невиданная привилегия для художника, уехавшего из Советской России. Поэтому, когда он решил вернуться, это не было акцией раскаявшегося грешника. Наделенный холодным умом, практичный, надменный и несколько циничный, Сергей Прокофьев действовал не под влиянием нахлынувшей ностальгии, но по точному расчету.

Художник Юрий Анненков вспоминает: “Прокофьев симпатизировал коммунизму, но признавался, что предпочитает жить и творить в атмосфере покоя и удобств капиталистического мира со всеми вытекающими из этого выгодами”. Когда он решил уехать в СССР, Анненков прямо спросил Прокофьева, зачем ему это. В ответ услышал: “Меня начинают принимать в Советской России за эмигранта. Понимаешь? И я начинаю постепенно терять советский рынок. Но если окончательно вернусь в Москву, то здесь — в Европе, в Америке — никто не придаст этому никакого значения, и мои вещи будут исполняться здесь так же, как и теперь, а то и чаще, так как все советское начинает входить в моду. Понял? Почему же в таком случае не доить разом двух коров, если они не протестуют? Понятно?”

Предваряя свой come back, Прокофьев дал несколько интервью советским газетам: “Музыку надо сочинять большую… Мелодия должна быть простой и понятной…” (1934) “У нашего рабочего слушателя в последнее время сильно возрос интерес к советской музыке…” (1936) “Я побывал во всех крупных театрах Европы и Америки и могу сказать, что первые спектакли Театра народного творчества произвели совершенно исключительное впечатление…” (1936).

Если на описание всех этих историй «наложить сетку» политической истории страны, то можно сделать вывод о потрясающей чуткости нашей творческой интеллигенции к готовящимся госпереворотам. И видно на чьей стороне её симпатии. Да и сейчас сей факт очевиден. Есть, есть какая-то неумолимая тяга определенной части людей искусства (не всех, вестимо) к пограничным (или, вообще, запредельным) проявлениям любви, вступающим в конфликт с нормами общественной морали. Поэтому (что ли?) некоторых так тянет сменить формы общественного устройства? …

Продолжение следует

Источники:

- Сталин и Большой Театр. (Из мемуаров Галины Вишневской)

- Cталин и русская опера

- Ленин, Сталин и Путин идут в оперу

-

Алексей Волынец. Блудница и посудомойка.За что в сталинском Политбюро презирали поэтессу Ахматову?

- Соломон Волков. Сталин и Шостакович: случай «Леди Макбет Мценского уезда»

- Дмитрий Абаулин. Накануне «Сумбура»

Читать по теме:

1 comment

С Новым годом!

Никогда не думал, что есть и такая тема со Сталиным! Спасибо вам огромное!