Александр Блок пришел в литературу не на пустое место. Он пришел к определенным людям, которые заинтересовали его, а они, в свою очередь, заинтересовались им. Какое влияние они оказали на его творчество и на его …личную жизнь?

Пришел в очень сложное время… нравственного выбора, впоследствии определившего судьбу многих и многих. Хочет кто или нет, но от нравственного выбора избранника муз зависит подчас множество людских судеб. Так что все описываемое — это и частная жизнь поэта… и раскачивание маятника чужих судеб.

Д. Мережковского и Зинаиду Гиппиус М. Горький называет в числе родоначальников того нового течения в русской литературе конца XIX и начала XX в., которое «отказывалось от народничества, от политической дидактики».

Перу Д. Мережковского принадлежала известная статья «О причинах упадка и основных течениях современной русской литературы» (1892), где автор провозглашал смерть народной литературы и, противопоставляя «новое течение» традициям революционных демократов, заявлял: как «у всех лучших русских людей, любовь к народу и общественная справедливость снова являются у Вл. Соловьева как идеал бесконечный и божественный, как святыня, как вдохновенье, в ореоле красоты и поэзии» Мережковский Д.С. Полное собрание сочинений. М., 1914. Т. XVIII. С. 273..

Статья эта появилась в годы, когда на всей общественной жизни России еще лежал отпечаток победоносцевской реакции. Однако с энергичным развитием капитализма в 90-е годы уже шел процесс экономической и политической перестройки России из страны крепостнической в буржуазную.

В обширной этой статье, положившей начало «новому течению» в русской литературе 90 — 900-х годов — символизму, были рассмотрены в мистическом освещении все великие явления прошлого нашей литературы — Пушкин и Гоголь, Лермонтов и Некрасов, Тургенев и Гончаров, Толстой и Достоевский, критики-шестидесятники, у которых «царствуют нравы настоящих людоедов», «пожравших» Фета и других поборников «чистой поэзии», оценено творчество писателей-современников — поэтов Н. Минского, К. Фофанова, Надсона и др., Гаршина, Чехова, Короленко, Лескова, вплоть до П. Боборыкина, Альбова и Ясинского.

Оказалось, что все великие писатели — «рыцари Святого Духа», одаренные стихийным талантом, все они одиноки и непоняты, и что литература переживает сейчас, в 90-е годы, период упадка. Быть ей или не быть русской литературой, выразительницей народного религиозного сознания, — зависит от того, поймут ли писатели и критики существо литературы как поэзию. А подлинная поэзия — это символизм, искусство художественных символов, и в этом спасение литературы. Это не символы, воплощающие в образе какую-либо идею — такие символы «превращаются в мертвую аллегорию», а символы, сквозь которые светится, как в поэзии, «то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа» и «действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами». «Мысль изреченная есть ложь» (Тютчев). Только «символизм делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворенным, прозрачным, насквозь просвечивающим. » Мережковский Д.С. Полное собрание сочинений. М., 1914. Т. XVIII. С. 217..

В трактовке Мережковского Пушкин был великим поэтом потому, что творил «не для житейского волнения, не для корысти, не для битв». «Истинно-народный поэт Кольцов — по своему духу ближе к Лермонтову, величайшему мистику. презиравшему идеалы пользы и влюбленному в неземную красоту». Тургенев и Гончаров — это «художники-символисты, и самое ценное у Тургенева не его устаревшие «общественные романы», а его «Стихотворения в прозе», где Тургенев — «новатор формы и импрессионист». «Достоевский и Толстой — новое мистическое содержание идеального искусства», и в этом плане Достоевский «преемственно связан с мистицизмом Лермонтова». Некрасов, по Мережковскому, не тот, кого «превозносили наши реалистические критики», а совсем «другой Некрасов» — «как более или менее все русские люди — мистик, Некрасов, верующий в божественный и страдальческий образ распятого бога — самое чистое, самое святое воплощение духа народного», автор стихотворения о божьем храме — в этом «вечная сторона поэзии Некрасова».

Так освещал Мережковский и творчество писателей современников: Чехов — символист-импрессионист, «лучший рассказ» В. Короленко — «Сон Макара», где «религиозное вдохновение окрыляет поэта», Гаршин — «жаждет неутомимо чудесного, жаждет бога», и даже у плодовитого и скучнейшего натуралиста П. Боборыкина он нашел черты, «присоединяющие его к течению современного идеализма», а у бульварного романиста Ясинского — «веянья какого-то мрачного и обаятельного мистицизма».

Все это вызывающее выступление, направленное против Белинского, передовой русской критики и материалистической философии заканчивалось прославлением мистика Вл. Соловьева и вполне определенным политическим утверждением: «Никакие позитивные выгоды, никакой утилитарный расчет, а только творческая вера во что-нибудь бесконечное и бессмертное может зажечь душу человеческую.

Без веры в божественное начало мира нет на земле красоты, нет справедливости, нет поэзии, нет свободы!» Мережковский Д.С. Полное собрание сочинений. М., 1914. Т. XVIII. С. 217..

Так провозглашалось «новое теченье русской литературы», основой которого, по Мережковскому, должны были стать «три главных элемента нового искусства: мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности».

Почти одновременно вышла и резко окрашенная в антиобщественные тона книга стихов Д. Мережковского «Символы», утверждавшего наряду с религиозно-мистическим и «вакхическое восприятие мира» — одну только «вечную заповедь»: «жить в красоте, в красоте, несмотря ни на что. »

Почти одновременно вышла и резко окрашенная в антиобщественные тона книга стихов Д. Мережковского «Символы», утверждавшего наряду с религиозно-мистическим и «вакхическое восприятие мира» — одну только «вечную заповедь»: «жить в красоте, в красоте, несмотря ни на что. »

Вскоре в печати выступил В. Брюсов (под различными псевдонимами) с тремя нашумевшими сборниками своих стихов «Русские символисты» (1893 — 1894), где были напечатаны впервые в переводе молодого поэта стихи некоторых французских «парнасцев» и «декадентов», на символистскую прелесть которых («мятежник Поль Верлен») указывал и Мережковский в своей программной статье. Эти сборники и сборник стихов Брюсова «Chefs d’oevre» были выражением крайнего субъективизма и иррационализма в поэзии и такого романтического преображения жизненной реальности, что иные из них («Тень несозданных созданий.», однострочное «О, закрой свои бледные ноги!» и др.) воспринимались как преднамеренное эпатирование читателя, воспитанного на бесцветной, написанной плохими стихами поэзии.

Это и другие выступления «декадентов» вызвали множество острых эпиграмм и пародий, в том числе и Вл. Соловьева.

Вместе с Мережковским, Зинаидой Гиппиус с ее «уединенной мечтой» о том, «чего нет на свете», Федором Сологубом, выпустившим сборник таких же «уединенных» раздумий («Стихи»), Константином Бальмонтом — «певцом мгновений», Валерием Брюсовым и другими эта группа первых русских декадентов обосновалась в журнале «Северный вестник». Журнал стал пропагандировать в стихах и прозе, в статьях А. Волынского и других зовущее к «углублению в духовный мир человека» новое течение русской литературы, вызывавшее негодование лучших писателей-современников. Ивану Бунину запомнился характерный отзыв о символистах-декадентах А.П. Чехова, считавшего, что российская интеллигенция «играет в религию и главным образом от безделья»: «Какие они декаденты, они здоровеннейшие мужики! Их бы в арестантские роты отдать. » Бунин И. Собрание сочинений. М., 1956. Т. 5. С. 274.

Так в литературе 90-х годов возникал религиозно-мистический романтизм символизма, наследовавший мистический романтизм «йенских романтиков», Жуковского и Фета, мистическую романтику Вл. Соловьева.

С Мережковским, этим мистическим истолкователем русской литературы, Блок познакомился весной 1902 г., когда из среды символистов стала выделяться группа воинствующих мистиков-соловьевцев. Об этом он писал отцу:

«В современном мне миру я приобрел большой плюс в виде знакомства с Мережковскими, которые меня очень интересуют с точек зрения религии и эстетики» Письма Александра Блока к родным. Л., 1927. Т. 1. С. 75..

Летом того же года Блок вступил с этими первыми своими литературными друзьями в переписку и уже в августе он опять писал о них в мистическом духе отцу:

«Внешнее мое прикосновение к мирам «иным» и литературным заключается теперь в переписке с Зин. Гиппиус (женой Мережковского), которая уже взяла два моих стихотворения в новый журнал «Новый путь», который скоро начнет выходить (изд.П. П. Перцова). Переписка очень интересна, вполне мистична, так что почти не выходит из круга умозрения (опять-таки современного, в духе Дм. Мережковского). » Там же. Т. 1. С. 77 — 78..

Через Мережковских Блок познакомился и с «философией» Бор. Бугаева — Андрея Белого, того, кто в недалеком будущем также будет «помогать» Блоку осваивать учение Вл. Соловьева. Записи в юношеском дневнике Блока (март 1902 г.) свидетельствуют о том, что Блок, видимо, всерьез пытался разобраться в рассуждениях Мережковского и «философии» Бугаева и тщательно записывал свои мысли по этому поводу.

Увлеченный «мистическим воздухом эпохи», по Белому, выдававшему истерическую атмосферу кружка за настроение страны, Блок, видимо, всерьез раздумывал о слиянии в царстве «Третьего завета» духа и плоти — «двух бездн — верхней бездны с нижней бездной», о воссоздании во «единую мировую правду правды земной и правды небесной и т.д. и т.п. По крайней мере в дневнике его есть такая запись: «Читаю талантливейшего господина Мережковского. Вижу и понимаю, что надо поберечь свою плоть. Скоро она пригодится» Литературное наследство. Т. 27 — 28. М., 1937. С. 338..

Оторванный от реальной действительности, не умеющий разобраться в своих противоречивых настроениях, отражавших, хотя и крайне искаженно, нараставшее напряжение в стране. Блок погружался в мистические бреды всяческих бездн и потусторонних хаосов. Он даже ездил для философских собеседований к Мережковским на дачу. «Разговоры были, разумеется, довольно отвлеченны, — пишет он отцу осенью того же года, — об Антихристе и „общем деле», которому Д.С. привержен особенно и, думается мне, очень искренно и твердо.

Впечатление мое от самих доктрин Мережковского затуманилось еще более, и я уже совсем не могу ничего ни утверждать, ни отрицать, а потому избрал в этой области роль наблюдателя с окраской молчаливого мистицизма. Этот последний и поныне не покидает меня, и им я, разумеется, дорожу в высшей степени, видя в нем нечто основное, а потому более прочное, чем почти все остальные «критерии» моего духа и плоти» Письма Александра Блока к родным. Л., 1927. Т. 1. С. 79..

Юношеский дневник его свидетельствует о том, что Блок в этот «мистический год» не только чуял, узнавал и разгадывал таинственные знаки в природе и в жизни, но и совершал необъяснимые и непонятные ему самому поступки, создавая не только в своей поэзии своеобразный образ лирического героя, но пытаясь и в жизни играть его роль. Ему мерещатся какие-то двойники, он пишет мистические рассуждения и, запутавшись в этой нездоровой игре, в отчаянии, реально готовится к самоубийству. Суровость любимой девушки, видимо, так же преувеличенная, о которой постоянно упоминает в своих дневниках и записях Блок, создавала дополнительную благодарную почву для его тяжелых настроений.

В июне 1901 г. Блок собирает «мифологические материалы», записывает какое-то поверье, ходящее в окрестных деревнях: «Она» мчится по ржи». В шорохе дождя ему чудится нечто необычайное — «странно пищало под полом». «Что-то есть, что-то есть», — тревожно записывает он. «В зеркале, однако, еще ничего не видно, но кто-то ходил по дому». Он пересказывает еще одно «сказание» — о найденных будто бы в парке при раскопке останках убитого человека и опять вспоминает об этой «мчащейся по ржи, как о страшной легенде. «С нами крестная сила», — приписывает к записи перепуганный самим собой Блок Письма Александра Блока к родным. Л., 1927. Т. 1. С. 334..

Эта же «Она, которая мчится по ржи», фигурирует в переписке с Гиппиус, необъяснимо превращаясь в «мечту воскресенья» — не менее необъяснимый мистический образ. Вся переписка с 3. Гиппиус, приведенная в дневнике в черновиках, — убедительное свидетельство болезненных настроений молодого Блока того времени, всерьез, видимо, ожидавшего светопреставления, обещавшего Вл. Соловьевым, Мережковским и Белым, и того влияния, которое оказывала эта «мистическая» компания на юного поэта.

«Посылаю Вам два, по возм [ожности] мист [ических] стих [отворенья] » Там же. Т. 1. С. 337., — приписывает Блок к одному своему письму.

«Главное же, что мне особенно и несказанно дорого, это то, что я воочию вижу нового Ее служителя; и не так уже жутко стоять у алтаря, в преддверии грядущего откровения, когда впереди стоите Вы и Вл. Соловьев» Перцов П. Ранний Блок. М., 1922. С. 13., — пишет он в первом своем литературном письме к редактору «Нового пути», куда пригласила его как поэта 3. Гиппиус.

Блок, поощряемый к этой «мистической» деятельности весьма трезвыми и рассудочными реакционерами из компании «Нового пути», в это же время в том же мистическом духе пишет письма к «суровой» Любови Дмитриевне. Здесь, наряду с робкими признаниями и воспоминаниями о редких встречах с любимой девушкой, описанных в реальных конкретных деталях улицы, ее одежды, ее лица, всего ее внешнего облика, — Она его юношеского романа неожиданно выступает как «земное воплощение пресловутой Пречистой Девы или Вечной Женственности». Блок, видимо; и сам стеснялся этого «земного воплощения». «Пречистая Дева» именуется в письме «пресловутой», и все это бредовое сравнение кончается смущенной и какой-то отчаянной концовкой — «если Вам угодно знать!»

«Итак, веруя, — пишет Блок в этом письме, — я хочу сближений — хоть на какой-нибудь почве. Однако, при ближайшем рассмотрении, сближение оказывается недостижимым, прежде всего по той простой причине, что Вы слишком против него (я, конечно, не ропщу и не дерзну роптать), а далее — потому что невозможно изобрести форму, подходящую под этот весьма, доложу Вам, сложный случай отношений» Литературное наследство. Т. 27 — 28. М., 1937. С. 353..

Ведя переписку с Зинаидой Гиппиус, выполняя требования журнала «Новый путь» о новых «мистических стихах», будучи в сложных отношениях с Любовью Дмитриевной — Блок совершает какие-то необъяснимые поступки. То он срывает на улице с очень таинственным видом объявления, опасаясь дворников, которые могут его свести по случаю загадочного поведения в далеко не мистический участок; то он пишет какие-то загадочные письма от имени каких-то выдуманных им самим лиц, курсистки О. Любимовой и др. Блок и сам понимал, что он ведет «себя прескверно» (как будто действительно скоро уже мне — капут (caput),-умопомешательство» Литературное наследство. Т. 27 — 28. М., 1937. С. 349…

Болезненное состояние, явно мучившее поэта, проявлялось в навязчивом его внимании к теме смерти и самоубийства.

Полоса его жизни в это время представляется молодому Блоку как «ужасающая, загадочная, переворачивающая душу», она «предшествует неизгладимому, великому».

«Набросок статьи о декадентстве», упомянутый выше, есть то, что поэт хочет оставить после себя, кроме песен. «Мне недолго жить, потому что «Тебя на земле уж не встречу»», — записывает Блок.

9 марта 1902 г. Блок намечает целый план с деталями, с заранее обдуманным поведением и проч., философствуя на тему о самоубийстве:

«В экстазе — конец. Реши обдуманно, заранее, что тебе нужно умереть. Приготовь револьвер или веревку (!?). Назначь день. В промежутке до самоубийства то мирись, то ссорься, старайся развлекаться, и среди развлечений вдруг пусть тебя хватает за сердце неотступная и данная перед крестом, а еще лучше — перед любимой женщиной, клятва в том, что в определенный день ты убьешься. » Там же. С. 323..

Записи о самоубийстве повторяются в дневнике в течение всего лета 1902 г. То Блок пишет стихи о своем близком товарище Гуне, покончившем с собой, то сочиняет целое «философическое» рассуждение о смерти. Оно носит следы изучения мистической философии, написано специальным «мистическим» языком и имеет ссылку на «завещание», которое цитировано выше.

«Человек может кончить себя. Это высшая возможность (власть) его (suprema potestas). Для сего он выбирает момент, в который остальные его возможности (как-то — возможность жить, а не скончаться, и другие — помельче) не мешают. Вместе с этим — высшая цель человека — стремление вперед и притом скорейшее (наибольшими шагами). Очевидно (ясно), что выражение самого скорого стремления будет самым большим шагом (summus passus). Это скачок из того состояния, которое в настоящее время поглощает в себе все остальные его состояния, — в другое. » Литературное наследство. Т. 27 — 28. М., 1937. С. 340 — 341. и т.д. и т.п.

Следующая запись носит уже совершенно не теоретический, а чисто практический характер, все ярче показывая, в какой тупик заводило его «мистическое лето» с переключением в ирреальный план отношений с Любовью Дмитриевной, перепиской с 3. Гиппиус, «философией» Бугаева, безднами «талантливейшего господина Мережковского», «воплощенным» П. Перцовым из «Нового пути» и проч.: «Большой револьвер военный стоил 26 рублей. Купить маленький карманный (сколько?). Запирать туда же, где тетради эти — и черновые стихи, и ее письма (2), и ее портрет и прочее» Там же. С. 346..

В дневнике, далее, есть записи с подробностями о самоубийстве вымышленной курсистки Любимовой, переписанные в дневник стихи самоубийцы — некоего Лапина. Блок нашел могилу Лапина и писал об этом Сергею Соловьеву. Одновременно в записной книжке молодой Блок отмечал, что причиной самоубийства, по его мнению, был избыток жизненной силы. Весь юношеский дневник Блока кончается такой заметкой: «Прикладывая билет, письмо, написанное перед вечером, и заканчиваю сегодня ночью обе тетради». В этот вечер, 7 ноября 1902 г. Блок готовился к последнему объяснению с Любовью Дмитриевной и оставил дома следующее письмо-записку о самоубийстве:

«7 ноября 1902 года. Город Петербург.

В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее «вполне отвлеченны» и ничего общего с «человеческими» отношениями не имеют. Верую во едину святую соборную и апостольскую церковь. Чаю воскресенья мертвых и жизни будущего века. Аминь. Поэт Александр Блок» Там же. С. 370..

Объяснение с Л.Д. Менделеевой закончилось вполне благополучно.

Так, уже и тогда молодой Блок понимал, что источник его мистических настроений — окружающая его атмосфера, и «надышавшись метафизикой из книг или от людей, которые говорят, в сущности, об одном». Блок впадал в состояние такой мрачной экзальтации, что вполне серьезно сообщает своей невесте в мае 1903 г.: «Вчера вечером я постигал всю бесконечность. Прощал все одушевленные и неодушевленные существа. Но это, как часто, досталось нелегко. Опять приходил «Он» (черт?) и пугал. Он очень неотвязен. Вчера показался мне простым, грустным и мутным».

Вот в какой опасный тупик загнала молодого Блока предельная оторванность его от реальной жизни, и влиявшая на него компания мистиков, уход в себя, в замкнутый душный мирок мистических настроений и ощущений, отражавших в искаженном виде тревогу его окружения. По сути дела, это была попытка найти решение все с большей остротой выступавших перед ним противоречий жизни в поучениях Вл. Соловьева и Мережковского. Едва не доведенный мистической невнятицей до психического заболевания и самоубийства. Блок сумел, однако, преодолеть свое болезненное состояние. Жизнь и молодость брали свое.

Более того. К юношескому этому дневнику приложена весьма знаменательная «заметка о Мережковском» (13 декабря 1902) Литературное наследство. Т. 27 — 28. М., 1937. С. 356 — 357..

«Затуманенное впечатление от его доктрины» уже через несколько месяцев начинает сменяться критическим к ней отношением. В мистической проповеди холодного и рассудочного Мережковского Блок уже и тогда почувствовал книжную лживость — «титаническую скуку»; скуку-потому, что в обещанном Мережковским конце всемирной истории Блок, пускай смутно, но чувствовал не мистический «конец мира», а реальный конец некоего мучительного исторического процесса. Молодой Блок понял, что весь космический пессимизм этого проповедника «эры третьего завета» исходит из личной внутренней трагедии: «,, Лирика меж двух стульев». Жизненная драма человека. и общественного деятеля, неудача в жизни., в творчестве., в религии.». Мережковский со всей его «мистической трагедией» выступает перед ним, как «жалкий, бедный, измученный, истоптанный, заброшенный человек». Все его провидения и пророчества — обывательская паника, плохая литературщина человека, который «договорил все, пришло время кричать — простудился, нет голоса. Поехал лечиться к Симоновскому, вернулся, испугавшись мороза». «Ей, гряди, Господи» Мережковского звучит для Блока, «как будто — „Зина, нет ли молока?»» Литературное наследство. Т. 27 — 28. М., 1937. С. 357..

Блоку нужны были еще несколько месяцев, чтобы он мог написать: «Вполне и окончательно чувствую, наконец, что «Новый путь» — дрянь» Письма Александра Блока к родным. Л., 1927. Т. 1. С. 92.. Любопытно, что в этом трудном для Блока в то время постижении существа писаний Мережковского сыграло свою роль отношение этой четы к его интимной жизни.3. Гиппиус сама вспоминает о разговоре с Блоком, в котором она допытывалась у молодого поэта-мистика:

«Не правда ли, говоря о ней (Прекрасной Даме), Вы никогда не думаете, не можете думать ни о какой реальной женщине?»

Более того. Бесцеремонно вторгаясь в чужую жизнь, эта ревнительница «соловьевского дела» позволила себе даже написать Блоку, что «к стихам Ваша женитьба крайне не идет и мы все этой дисгармонией крайне огорчены, все, кажется, без исключения» Там же. Т. 1. С. 86 — 87.. В связи с этим Блок писал отцу, что 3. Гиппиус «со всеми своими присными не сочувствует моей свадьбе, и находит в ней «дисгармонию» со стихами». Оценивая далее их «рассудочные теории», Блок сообщает:

«Главное порицание высказывается мне за то, что я будто бы „не чувствую конца», что ясно вытекает (по их мнению) из моих жизненных обстоятельств».

Заметим тут же, что позже, в 1908 г., разрывая со своей средой, Блок с ненавистью и презрением назовет пресловутое «соединение двух бездн» «ложью, мертвечиной, симметрией» и запишет в своей записной книжке: «Мережковский — поганая лягушка — критик. Собака чужая совсем, а вдруг возьмет и облает: всегда досадно. Плюнуть хочется. Книжный критик».

У Блока был, конечно, источник, питавший просыпающееся у него скептическое отношение к церковным теориям Мережковских. Как бы ни был он оторван от реальной действительности, жизненный его опыт расширялся. Он должен был, не мог не задуматься над событиями в университете. Не могло для него бесследно пройти и крестьянское движение, непосредственно задевшее его родных и близких. Блок готовился к переменам и в жизни своей семьи: «Может (быть, скоро придется оставлять все здешнее, а я к нему страшно (Привязан, потому что из года в год провожу здесь одни и те же летние месяцы» Литературное наследство. Т. 27 — 28. М., 1937. С. 343., — писал он 3.Н. Гиппиус 16 августа 1902 г.

В стране развертывалась классовая борьба и «соловьевские» настроения Мережковских не могли уже удовлетворить Блока, не могли ответить на вопросы, которые ставила перед ним жизнь, Неопределенность романтической мечты отвечала его смутным тревожным настроениям в большей мере, чем несостоятельные рассудочные догматические теории. Скептическое отношение к этим теориям двоило в нем сознание. Оно позволяло ему как-то посмотреть со стороны на себя самого, на свои «мистические» увлечения, на свое «мистическое окружение» и расхохотаться тем живым, веселым, здоровым смехом, в раскатах которого тонула и пропадала бредовая абракадабра «глубоко-философских рассуждений» А. Бугаева-Белого и надцерковных построений Мережковских.

Внутреннее здоровье сказалось и в его резко отрицательной оценке декадентства в юношеском дневнике: декадентов он называет настоящими упадочниками, дегенератами, «имена которых история сохранит без благодарности» Там же. С. 313..

«Декадентство — ,,decadence» — упадок, — пишет молодой Блок. — Упадок (у нас?) состоит в том, что иные или намеренно или просто по отсутствию соответствующих талантов, затемняют смысл своих произведений, причем некоторые сами в них ничего не понимают, а некоторые имеют самый ограниченный круг понимающих — т.е. только себя самих; от этого произведение теряет характер произведения искусства и в лучшем случае становится темной формулой, составленной из непонятных терминов, как отдельных слов, так и целых конструкций» Литературное наследство. Т. 27 — 28. М., 1937. С. 313..

Предреволюционная и революционная действительность настойчиво и с разных сторон врывалась в жизнь и творчество Блока. Его современник С. Бобров пишет: «Блок гораздо глубже своих собратьев по символизму пережил 1905 год». Отрывок из дневника М.А. Бекетовой позволяет уточнить вопрос о сдвигах в мировоззрении Блока этого времени: «Сашура говорит о величии социализма и о падении декадентства в смысле ненужности. За общественность, за любовь к ближним».

Университетские волнения, впечатления от одиноких прогулок по «дьявольскому», но одновременно и манящему Петербургу, особенно — от его окраин, события 9 января, потрясшие всю страну и усиленные для Блока семейной драмой — участием его отчима в расправах над революционерами, — все это определило кардинальные сдвиги в миросозерцании поэта. Роль мощного катализатора сыграли и новые литературные впечатления — прежде всего от сборника Брюсова «Urbi et orbi». Брюсов указал Блоку, особенно после 1903 г., совершенно новые поэтические пути к изображению реальности, современных городских будней, современного человека.

Разнонаправленность напряженных поисков нового целостного взгляда на мир и невозможность — пока — разрыва с символизмом как целым проявились в колебаниях Блока между двумя различными, во многом противоположными формами эстетизированного мироощущения — «соловьевством» и «декадентством».

«Соловьевство» и «петербургская мистика» Мережковских критикуются за удаленность от жизни, догматизм. Это — «теория», которая «в основании безукоризненна», но «рассудочна» Блок А.А. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. VII. С. 67 — 68.. Летом 1903 г. Блок пишет А.В. Гиппиусу: «Мы в Вами <. > страшно загромоздились тревожными теориями <. > Ваш термин «жизненность» <…> возбудил желание прильнуть к нему. Надо бы подраться с «теориями» Там же. Т. VIII. С. 62.. Мистические «теории» противопоставляются «жизни» и «счастью» («Я жил среди «петербургских мистиков», не слыхал о счастье в теории <…> весны веяли на меня, а не они» Там же. Т. VIII. С. 92.), а также деятельности и борьбе («Все „отсозерцались» <…> Все порываются делать» Там же. Т. VIII. С. 36.). Но вместе с тем отрицание мистических «теорий» оказывается — пока — отрицанием «теорий» вообще, любых «догм» и оценок. И оно неизбежно ведет к «декадентскому» скепсису и «чистому» эстетизму.

Возникший эзотерический союз Блока — Белого — С.М. Соловьева предполагал противодействие как самодовлеющему «декадентству», т.е. «скорпионовской» и «грифовской» группам поэтов, так и религиозному обновленчеству, пропагандировавшемуся журналом «Новый путь» и, прежде всего, Д.С. Мережковским и 3.Н. Гиппиус. Искания последних представлялись сомнительными с точки зрения верности мистическим заветам, которые Блок, Белый и Соловьев вычитывали у Вл. Соловьева и полагали последним откровением христианства; необходимо отметить, что из них троих наиболее озабочен был собственным правоверием С.М. Соловьев, менее всех — Блок, писавший откровенно Белому 1 августа 1903 г.: «Еще (или уже, или никогда) не чувствую Христа. Чувствую Ее, Христа иногда только понимаю <. > Боюсь еще (м<ожет> б<ыть>, перестану бояться) утратить Соловьевские костыли, подпиравшие меня сильно (при жизни Мих<аила> Серг<еевича>)» Там же. Т. VII. С. 124..

Как ни зыбка была мистика «соловьевцев», им самим она представлялась твердыней, цитаделью, где они готовились к битве и с «декадентами» и с Мережковскими. И с теми и с другими у «соловьевцев» были сближения и расхождения, но взгляд со стороны, «из амбразуры» сохранялся неизменно, равно как и ощущение прочности и особой значимости достигнутого внутреннего союза, остававшегося высшим критерием в отношении к обступающему литературному окружению. Не случайно Блок признавался 28 марта 1905 г. в письме к отцу: «Встречи с разнообразными людьми учащаются <. > И все-таки ближайшими людьми остаются Сергей Соловьев, Борис Ник. Бугаев (Андрей Белый) и Евг. Павл. Иванов (из «Нового пути»)» Письма Александра Блока к родным. Л., 1927. Т. 1. С. 65..

Рождённые в года глухие

Пути не помнят своего.

Мы – дети страшных лет России –

Забыть не в силах ничего.Испепеляющие годы!

Безумья ль в вас, надежды ль весть?

От дней войны, от дней свободы –

Кровавый отсвет в лицах есть.Есть немота – то гул набата

Заставил заградить уста.

В сердцах, восторженных когда-то,

Есть роковая пустота.И пусть над нашим смертным ложем

Взовьётся с криком вороньё, —

Те, кто достойней, Боже, Боже,

Да узрят царствие твоё!Это стихотворение Александр Блок написал в 1914 году и посвятил Зинаиде Гиппиус. Пятнадцатью годами ранее он посвятил ей и другое:

КОШМАР

Я проснулся внезапно в ночной тишине,

И душа испугалась молчания ночи.

Я увидел на тёмной стене

Чьи-то скорбные очи.Без конца на пустой и безмолвной стене

Эти полные скорби и ужаса очи

Всё мерещатся мне в тишине

Леденеющей ночи.

24 августа 1899

В рукописи А.Блока была пометка: «Посв. З.Н. Гиппиус».

Их отношения складывались неровно. Сначала Зинаида Гиппиус, уже маститый поэт, познакомилась со стихами молодого Блока, и они ей не понравились. Осенью 1901 г. дальняя родственница Блока переслала Гиппиус его стихи, и вот что она написала в последствие матери поэта: «… я послала Гиппиус Сашины стихи, на что не получала от него никакого разрешения и не знаю, позволил ли бы он. (…) Гиппиус разбранила стихи, написала о них резко, длинно, даже как будто со страстью. Я почувствовала себя предательницей, и мне стало нехорошо».

Знакомство Блока с Мережковскими состоялось в конце марта 1902 года. Вот как вспоминает об этом Зинаида Гиппиус: « Ранней весной, — ещё холодновато было, камин топился, значит – в начале или в середине марта, кто-то позвонил нам. Иду в переднюю, отворяю дверь.

День светлый, но в передней темновато. Вижу только, что студент, незнакомый; пятно светло-серой тужурки.

— Я пришёл… нельзя ли мне записаться на билет… в пятницу, в Соляном Городке Мережковский читает лекцию…

— А как ваша фамилия?

— Блок…

…………………………………………..

И вот Блок сидит в моей комнате, по другую сторону камина, прямо против высоких окон»* (…)

«Блок не кажется мне красивым. Над узким высоким лбом (всё в лице и в нём самом – узкое и высокое, хотя он среднего роста) – густая шапка коричневых волос. Лицо прямое, неподвижное, такое спокойное, точно он из дерева или из камня. … и голос под стать: он мне кажется тоже «узким», но при этом низкий и такой глухой, как будто идёт из глубокого-глубокого колодца. Каждое слово Блок произносит медленно и с усилием, точно отрываясь от какого-то раздумья.

Но странно. В этих медленных отрывочных словах, с усилием выжимаемых, в глухом голосе, в деревянности прямого лица, в спокойствии серых невнимательных глаз, — во всём облике этого студента – есть что-то милое. Да, милое, детское, — «не страшное».*

И вот уже Зинаида Гиппиус, так жестоко раскритиковавшая стихи молодого поэта и позже написавшая о них: «Вошли ли эти первые робкие песни в какой-нибудь том Блока? Вероятно, нет. Они были так смутны, хотя уже и самое косноязычие их – было блоковское, которое не оставляло его и после и давало ему своеобразную прелесть». Она посвящает ему свои стихотворения.

ОНА

……………………….А.А. БлокуКто увидел Утреннюю, Белую

Средь расцветающих небес, —

Тот не забудет тайну смелую,

Обетование чудес.Душа, душа, не бойся холода!

То холод утра – близость дня.

Но утро живо, утро молодо,

И в нём дыхание огня.Душа моя, душа свободная!

Ты чище пролитой воды,

Ты – твердь зелёная, восходная,

Для светлой Утренней Звезды.

05

Они стали дружны. Летом того же года, «когда он уезжал в своё Шахматово

«(подмосковное именьице, где он потом жил подолгу и любовно устраивал дом, сам работая)», они всё время переписывались.

Поздней осенью Блок навещает Мережковских в Луге, Зинаида Гиппиус вспоминает:

«Дача у нас была пустынная, дни стояли, после дождливого лета, ярко-хрустальные, очень холодные.

Мы бродим по перелеску, кругом жёлтое золото, алость сентябрьская, (…). О чём-то говорим, — может быть, о журнале, может быть, о чём-то совсем другом… вряд ли о стихах.

Никакие разговоры с Блоком невозможно передать. Надо знать Блока, чтобы это стало понятно. Он, во-первых, всегда, будучи с вами, ещё был где-то, — я думаю, что лишь очень невнимательные люди могли этого не замечать. А во-вторых – каждое из его медленных скупых слов казалось таким тяжёлым, так оно было чем-то перегружено, что слово лёгкое, или даже много лёгких слов, не годились в ответ. … между словами и около них лежало гораздо больше, чем в самом слове и его прямом значении. Главное, важное, никогда не говорилось. Считалось, что оно – «несказАнное».

(…) Невозможно сказать, что он не имел отношения к реальности; ещё менее, чем он «не умён». А между тем всё, называемое нами философией, логикой, метафизикой, даже религией – отскакивало от него, … Ученик и поклонник Владимира Соловьёва – Блок весь был обращён к туманно-зыбкому провидению своего учителя: к его стихам, где появляется «Она», «Дева радужных ворот». Христианство Вл. Соловьёва не коснулось Блока».

З. Гиппиус

ВООДОСКАТ

…………………………………. А. Блоку

Душа моя угрюмая, угрозная,

Живёт в оковах слов.

Я – чёрная вода, пенноморозная,

Меж льдяныхъ берегов.Ты с бедной человеческою нежностью

Не подходи ко мне.

Душа мечтает с вещей безудержностью

О снеговом огне.И если в мглистости души, в иглистости

Не видишь своего, —

То от тебя её кипящей льдистости

Не нужно ничего.

05

«Чем дальше, тем всё яснее проступала для меня одна черта в Блоке, — двойная: его трагичность, во-первых, его какая-то незащищённость… от чего? Да от всего: от самого себя, от других людей, — от жизни и от смерти.

Но как раз в этой трагичности и незащищённости лежала и главная притягательность Блока.

Некоторое время они совсем не виделись, Блок женился и уехал в Шахматово. Летом 1903 г. Гиппиус писала ему: «Вы не говорили мне имени вашей невесты, но сказали, что женитесь, и даже не прибавили, что это секрет. (…) После Карташов сообщил мне имя вашей будущей жены. (…) действительно, к вам т.е. к стихам вашим, женитьба крайне нейдёт, и мы все этой дисгармонией очень огорчены». Эта бестактность оскорбила Блока, и отношения его с Мережковскими были прерваны.

Когда они встретились он показался Зинаиде Николаевне таким же, как прежде, только «немного мягче»., стихи его были прежними о Прекрасной Даме. «Не правда ли, ведь, говоря о Ней, вы никогда не думаете, не можете думать ни о какой реальной женщине?» — спросила она. «Он даже глаза опустил, точно стыдясь», ответил: » Ну, конечно нет, никогда».

При прощании она спросила: «Вы не хотите меня познакомить с вашей женой?». «Нет, не хочу. Совсем не надо», — ответил он.

З. Гиппиус

ГРОЗА

…………………………………… А.А. БлокуМоей души, в её тревожности,

Не бойся, не жалей.

Две молнии – две невозможности –

Соприкоснулись с ней.Ищу опасное и властное

Слиянье всех дорог,

А всё живое и прекрасное

Приходит в крайний срок.И если правда здешней нежности

Не жалость, а любовь,-

Всесокрушающей мятежности

Моей не прекословь.Тебя пугают миги вечные…

Уйди, закрой глаза,

В душе скрестились светы встречные,

В моей душе – гроза.

07

Как пишет З. Гиппиус, она не хотела бы останавливаться на личности Б. Бугаева, (Андрея Белого) приятеля А. Блока. Его называют его другом; но был ли он таковым в действительности? Однако, она не может обойти его молчанием: «Он не умер. Для меня, для многих русских людей он как бы давно умер. Но это всё равно. (…) И о живых, и о мёртвых, одинаково, нельзя сказать всей фактической правды. О чём-то нужно умолчать…)»

В течение нескольких лет Гиппиус и Блок не встречались и даже не переписывались. После своего возвращения из заграницы это общение возобновилось.

«Снова Петербург. Та же комната, та же лампа на столике…

Как будто и не было этих годов… Нет, нет, как будто прошло не три года, а три десятилетия. (…) А каменное лицо этого, ныне такого известного и любимого поэта ещё каменнее; на нём печать удивлённого, недоброго утомления. И одиночества, не смиренного, но и не буйного, — только трагичного. (…) … и я опять говорю, изумлённо и уверенно:

— И ведь Она, Прекрасная Дама, ведь Она – Россия!

И опять он отвечает так же просто:

— Да, Россия… Может быть, Россия. Да».

«А вот полоса, когда я помню Блока простого, человечного, с небывало светлым лицом. Вообще – не помню его улыбки; если и была – то скользящая, незаметная. А в этот период помню именно улыбку, озабоченную и нежную. И голос точно другой, теплее.

Это было, когда он ждал своего ребёнка, а больше всего – в первые дни после его рождения». Родился мальчик, он выбрал ему имя Дмитрий, в честь Менделеева.

«У нас в столовой, за чаем, Блок молчит, смотрит не по-своему, светло – и рассеянно.

— О чём вы думаете?

— Да вот… Как теперь… Митьку… воспитывать?

Митька этот бедный умер на восьмой или десятый день.

Блок подробно, прилежно рассказывал, объяснял, почему он не мог жить;… но лицо у него было растерянное, не верящее, потемневшее сразу, испуганно-изумлённое. (…) В ребёнке Блок почуял возможность прикоснуться к жизни с тихой лаской; возможность, что жизнь не ответит ему гримасой, как всегда… весь просветлел от одной надежды. И когда она погасла – погас и он. Вернулся в свою муку «ничегонепониманья», ещё увеличившуюся, ибо он не понимал и этого: зачем была дана надежда и зачем была отнята».

Размышляя над стихотворением «Незнакомка», Гиппиус писала: «… опять вспомнился мне – вечно пребывающий, вечно изменяющийся облик Прекрасной Дамы … но кто понял это стихотворение до дна? А вот две строки из другого, строки страшные и пророческие:

О, как паду, и горестно, и низко,

Не одолев смертельныя мечты!

Ужас предчувствия: «изменишь облик Ты» — исполнился, но ещё далеко было до исполнения. «Она» в чёрном, не в белом платье и не над вечерней рекой, не под радужными воротами, а «меж пьяными» — о, это ещё не так страшно. Это ещё не всё».

В 1916 г. разногласия и расхождения Гиппиус и Блока разъединили их судьбы, несмотря на трогательное отношение их друг к друг и потребность взаимного общения.

Одна из последних встреч. «В моём кабинете, под этой «блеклой» лампой, медленно куря одну тонкую папиросу за другой, Блок выслушал мои о нём довольно резкие строки.** Мне хотелось стряхнуть с нас обоих беспредметную грусть этого свидания. Лучше спорить, горячиться, сердиться…

Спор был, но он вышел грустный. Блок возражал мне, потом вдруг замолчал. Через минуту заговорил о другом, — но понятно было, что не о другом, о том же, только не прямо о предмете, а как всегда он говорит – о к о л о».

«Мы сидели поздно, совсем заголубели окна; никогда, кажется, не говорили мы так тихо, так близко, так печально.

Даже на пустынной улице, около свежего сада, он ещё остановился, и мы опять говорили о чём-то, о саде, о весне, опять по-ночному тихо, — окна у меня были низкие.

… Ты, выйдя, задержался у решётки,

Я говорил с тобою из окна.

А ветви юные чертились чётко

На небе – зеленей вина.

Прямая улица была пустынна,

И ты ушёл в неё, — туда…

Я не прощу. Душа твоя невинна.

Я не прощу ей никогда.

Скоро после революции Блок опять появился в доме Зинаиды Николаевны, «в высоких сапогах, стройно схваченный защиткой, непривычно быстро шагающий», он говорил : «Как же теперь… ему… русскому народу… лучше послужить?»

Лицо у него было не просветлённое; мгновеньями потерянное и недоуменное, … почему вдруг вспомнилось лицо Блока, тоже растерянное, только более молодое и светлое, и слова:

— Как же теперь… его… Митьку… воспитывать?

Тогда только промелькнуло; а теперь, когда вспоминаю это воспоминание, — мне страшно. Может быть, и тут для Блока приоткрылась дверь надежды? Слишком поздно?

____________________________________________

*Здесь и далее приводятся отрывки из мемуаров З. Гиппиус, которые она назвала «Мой лунный друг».

**Имеется ввиду статья З.Гиппиус в ответ на предисловие, написанное А.Блоком к изданию сочинений Ап. Григорьева.

______________________________________________

Из записной книжки Поэта.

***

……………. «Однажды в тот час, когда воздух начинает

становиться незаметно влажным…»

……………………………………………А. БлокОднажды в предзакатный час,

Когда шумел травою ветер,

Я человека в поле встретил

И поражён был его глаз

Печалью, грустным выраженьем

Его лица и грацией движений.«То Дионис прошёл», — шепнула мне трава,

И ивы над рекой склонилась голова,

И струи родника о чём-то мне запели,

И я подумал: «В самом деле!»Спускался сумрак. Чувствовалась свежесть.

Природа сбрасывала иго дня.

Меня вдруг охватила нежность,

Как будто в мир её позвали и меня.Благоухала нежная мелисса,

Чуть дрогнула земля и с нею жизни все:

Животных, трав, реки… и Диониса,

Оставившего след свой на росе.***

………………….. «Стихи – это молитвы»

………………………………..А. БлокСтихи – это молитвы.

Священник вдохновенный

Слагает их в экстазе.

Во всём, о чём он пишет,

Есть настоящий Бог.Поэт находит Бога

Не в небе лишь бездонном,

Но и в весенней неге,

Где женская любовь.Потом читатель чуткий

Хватает жарким сердцем

Неведомые строки

В молитве вместе с ним.О чистые душою

Вы, юные поэты

И старики седые,

В стихах у вас витает

Так любящий вас Бог!Но вас звериным воем,

Бессмысленным и жалким

Герои революций

Жестоко отвергают,

Отказываясь Бога

И рок свой понимать.……………….. «… взошли новые цветы – цветы символизма»

……………………………………..А. БлокВ часы и дни смятенья,

Борьбы и лжи, и правды

Вдруг расцвели поэты,

Как дивные цветы.Из древности далёкой

Росток пробился мощный

И назван символизмом.

Воспрянул Бог, и снова

Поэзия, искусство

Откликнулись ему.Пришли к нам в мир поэты,

В который всё непросто,

Но сложно и глубинно –

К глубокой чистой мысли

Прибавилась душа.Толпа понять не может

Душевные глубины,

Беснуется, не зная,

Что в них есть божество.О мудрость вдохновенья,

Себя не защитишь ты

От чёрствости жестокой,

И чернь с холодным сердцем

Клеймит тебя, лютуя,

Площадной, грубой бранью,

В тебя кидая грязь.………………………… «Близость между Богом, которому поклоняются,

………………………….. и духом, который поклоняется, становится очевидной

…………………………..в нашей недавней поэзии»

…………………………………………А. БлокПоэт, поэт! В мечтах твоих витает

Божественная женственная тень,

Соблазны тёмные стихами покрывает

Цветенье роз в июньский светлый день,И ты, печальный мой отшельник,

Страдаешь ранами Христа,

А злой хохочущий затейник

Готовит гвозди для креста.Распнут тебя, и вверх пятами

Ты долго будешь так висеть,

Беззвучно, жаркими устами

Молить прийти скорее смертьОна придёт, и просветленье

Охватит тёмную толпу,

И станут люди в исступленье

Читать стихи твои, к стиху,

Вздыхая, слёзы добавляя,

Любви к тебе не будет края,

И муку превратят в муку.

Всё было странным в этом браке с самого начала и до самого конца. Что за отношения между супругами – не могли понять ни родственники, ни друзья, ни враги. Супруги сплетен не боялись. Часто создавалось впечатление, что жена вообще специально «пиарит» себя и получает удовольствие, когда её в глаза и за глаза называли «чёртовой куклой», «ведьмой», «сатанесссой».

Они прожили вместе 52 года, не расставаясь ни на один день. Муж умер на 4 года раньше. После его кончины земная жизнь для вдовы закончилась, она прекратила общение практически со всеми. По ночам писала воспоминания о муже, которые назвала просто «Дмитрий Мережковский». Не закончила — умерла. Похоронена рядом с мужем. Её звали Зинаида Гиппиус. До самого конца оба были искренне убеждены, что встреча их в этой жизни носила мистический характер и была предопределена свыше.

Они познакомились на танцах. На курорте Боржоми. Вот это, пожалуй, и всё, что было в совместной жизни «как у людей», а всё остальное…

В первый же вечер они решили, что поженятся. Судя по дальнейшим отношениям, инициатором была она. О чём они говорили и какие условия выдвигали друг другу — осталось их тайной. Договорились, и «жених» уехал на четыре месяца в Петербург по своим делам. Никакой любовной переписки не было, только редкие письма делового характера. Молодой человек вернулся на Кавказ. Они обвенчались в тифлисской церкви Михаила Архангела. Ей исполнилось 19 лет, ему — 23. По обоюдному желанию молодожёнов, свадьба была очень скромной. Невеста — в тёмно-сером костюме и маленькой шляпке на розовой подкладке, а жених в сюртуке и форменной «николаевской» шинели. Не было ни гостей, ни цветов, ни молебна, ни свадебного застолья.

Вечером после венчания Дмитрий ушёл к себе в гостиницу, а Зина осталась у родителей. Вот вам и первая брачная ночь. Утром мать разбудила её криком: «Вставай! Ты ещё спишь, а муж уже пришёл!»

Так родился этот странный семейный союз, которому суждено было сыграть важнейшую роль в истории русской культуры.

Дмитрий Мережковский происходил из состоятельной семьи. В семье росло три дочери и шестеро сыновей, Дмитрий — младший, любимец матери. Именно благодаря матери Дмитрий Сергеевич смог добиться от отца, довольно скупого человека, согласия на материальную помощь. Мать сняла и обставила для молодых квартиру в Петербурге – сразу после свадьбы Дмитрий и Зинаида перебрались туда. Ко времени женитьбы он уже выпустил первую книгу своих стихов и был известен в литературных кругах. Его молодая жена тоже писала стихи. Жили так: у каждого отдельная спальня, собственный кабинет и общая гостиная, где супруги встречались, обменивались мнениями, принимали гостей.

Кто только не побывал в доме у Мережковских! Все знаменитости обеих столиц. Вить уютное гнёздышко, рожать детей молодожёны не собирались. Да и невозможно было представить Зинаиду Гиппиус в роли матери.

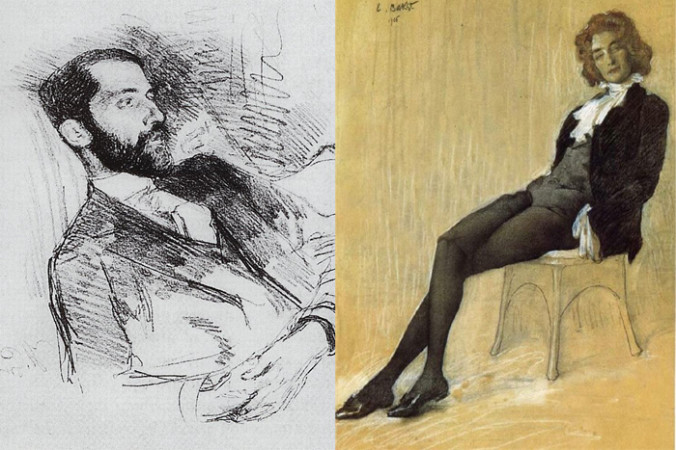

О них заговорили. Вот слова современницы: «Странное впечатление производит эта пара: внешне они поразительно не подходили друг другу. Он — маленького роста, с узкой впалой грудью, в допотопном сюртуке. Чёрные, глубоко посаженные глаза горели тревожным огнём библейского пророка… Держался он с неоспоримым чувством превосходства и сыпал цитатами то из Библии, то из языческих философов. А рядом с ним Зинаида Николаевна. Соблазнительная, нарядная, особенная. Она казалась высокой из-за чрезмерной худобы. Пышные тёмно-золотистые волосы спускались на снежно-белый лоб и оттеняли глубину зелёных удлинённых глаз, в которых светился внимательный ум. Умело-яркий грим, головокружительный аромат сильных духов… Лицо дышало каким-то грешным воспоминанием. Держалась она как признанная красавица, к тому же — поэтесса. От людей, близко стоявших к Мережковским, не раз приходилось слышать, что заботами о семейном благоденствии ведала исключительно Зинаида Николаевна, и что в этой области ею достигались невероятные успехи». Это взгляд со стороны.

А вот взгляд изнутри — самой Гиппиус: «Мы с Д. С. так же разнились по натуре, как различны были наши биографии до начала совместной жизни. Правда, была и схожесть — единственная, но важная: отношение к матери». Но: «… разница наших натур была не такого рода, при котором они друг друга уничтожают, а, напротив, могут и находят между собою известную гармонию. Мы оба это знали, но не любили разбираться во взаимной психологии».

Современники утверждали, что семейный союз этих людей был, в первую очередь, союзом духовным и никогда не был по-настоящему супружеским. Телесную сторону брака отрицали оба. При этом у обоих случались увлечения, но они лишь укрепляли семью.

У Зинаиды Николаевны было много романов — ей нравилось очаровывать мужчин и нравилось самой быть очарованной. Но никогда дело не шло дальше поцелуев. У неё на этот счёт имелась своя теория: лишь в поцелуе люди равны, а в том, что должно следовать дальше, кто-нибудь доминирует. А этого Зинаида Николаевна никак не могла допустить:

О, мука! О, любовь! О, искушенья!

Я головы пред вами не склонил.

Но есть соблазн, — соблазн уединенья,

Его никто ещё не победил.

Для этой женщины главными в отношениях значились равенство и союз умов и душ, а не тел. Но всё-таки в отношениях с «родным» мужем лидером была она — это понимали все.

Зинаида Николаевна Гиппиус была не только хозяйкой салона, собиравшая в своём доме интереснейших людей, но и вдохновительницей, горячей участницей всех споров и интриг. Она очень любила мистификации. Например, писала мужу письма разными почерками, будто бы от поклонниц, в которых ругала или хвалила его. Оппоненту могла написать письмо его почерком. Она активно участвовала в литературной и личной жизни своих современников.

Постепенно знакомство с Мережковскими становилось обязательным для всех дебютантов в области культуры. При активном содействии Гиппиус состоялись литературные открытия Блока, Мандельштама. Ей принадлежит рецензия на стихи тогда ещё никому не известного Сергея Есенина.

Но её интерес и внимание к творческим личностям имели ещё и изнанку. Она, например, принимала самое непосредственное участие в семейной драме Александра Блока: хотела всеми силами раздуть скандал, инструктировала очень настойчиво, соперника Блока, Андрея Белого, и требовала ежевечернего «отчёта о проделанной работе». Жену Блока подбивала на измену. Александру Блоку в очень нелёгкий период жизни было внушено, что сейчас самое время ежедневно позировать талантливой молодой художнице, сестре Зинаиды, Тате Гиппиус. Сеансы позирования продолжались несколько месяцев. Утром сеанс у Блоков, а вечером — отчёт у Мережковских. Портрет, кстати, получился хорошим.

Но её интерес и внимание к творческим личностям имели ещё и изнанку. Она, например, принимала самое непосредственное участие в семейной драме Александра Блока: хотела всеми силами раздуть скандал, инструктировала очень настойчиво, соперника Блока, Андрея Белого, и требовала ежевечернего «отчёта о проделанной работе». Жену Блока подбивала на измену. Александру Блоку в очень нелёгкий период жизни было внушено, что сейчас самое время ежедневно позировать талантливой молодой художнице, сестре Зинаиды, Тате Гиппиус. Сеансы позирования продолжались несколько месяцев. Утром сеанс у Блоков, а вечером — отчёт у Мережковских. Портрет, кстати, получился хорошим.

Критиком Гиппиус была знаменитейшим. Обычно она писала под мужскими псевдонимами, самый известный из которых — Антон Крайний. Все знали, кто скрывается за этими мужскими масками. Проницательная, дерзкая, умная, ехидная — она писала обо всём, что заслуживало хоть малейшего внимания. Её острого языка боялись, многие её ненавидели, но к мнению Антона Крайнего прислушивались все.

Следующим этапом этого взаимовыгодного странного союза стало создание «Новой церкви». Ведя абсолютно не христианский образ жизни, Мережковские очень много говорили о Боге. Им принадлежала идея знаменитых Религиозно-философских собраний (1901-1903 гг.), где творческая интеллигенция вместе с представителями официальной церкви обсуждали вопросы веры. На первое собрание Зинаида Николаевна явилась в чёрном прозрачном платье на розовой подкладке. При каждом движении создавалось впечатление просвечивающего обнаженного тела. Присутствующие на собрании церковные иерархи смущались и не знали, куда девать глаза.

Гиппиус сознательно провоцировала окружающих на отрицательные чувства в свой адрес. Ей нравилось, когда её называли «ведьмой» — это подтверждало её «демоническую сущность», которую она в себе всячески культивировала. Вероятно, супруги считали это пикантным: «ведьма» учит, как Бога любить.

В 1903 году собрания были запрещены указом Святейшего Синода. «Ну, нельзя, так нельзя», — очевидно, решила Зинаида Николаевна. Тем более, на подходе была новая мысль, ещё более интересная. Хватит разговоров и теоретизирования — самим давно надоело. Супруги Мережковские в своём замечательном саморазвитии созрели для воплощения своих удивительных и удивляющих идей в жизнь.

Следующие 15 лет их супружеской жизни производили просто психологический и культурный фурор среди творческой элиты обеих столиц.

Даже самые прогрессивные люди без предрассудков ахнули; когда узнали, как Мережковские воплощают свои религиозные идеи в жизнь. Во время Религиозно-философских собраний супруги сблизились с литератором Дмитрием Васильевичем Философовым. Сближение оказалось настолько сильным, что был заключён «тройственный» союз, напоминающий брачный, для чего был совершён специальный совместно разработанный обряд. Идея «тройственного устроения мира», должному прийти на смену традиционному христианскому мироустройству, усердно разрабатывалась супругами на бытовом житейском уровне, и приняла форму совместного «семейного» проживания двух мужчин и одной женщины. Конечно, это был очередной эпатаж: общество полнилось слухами, гадало: спят — не спят вместе? А тут ещё подоспело письмо из Парижа, куда «святая троица» уехала в 1906 году. Язвительная Зинаида писала Брюсову, что они радуются новому оригинальному хозяйству: огромная квартира, а из мебели всего 3 кровати и 3 кресла. Никто так ничего и не понял. Как было на самом деле — никто не знает. Во всяком случае, эти трое не разлучались много-много лет.

Когда свершился Октябрьский переворот, Зинаида Николаевна была в ужасе: России, которую она любила — больше нет. Её дневники тех лет — сплошное отвращение и злоба. Мережковские открыто порвали отношения со всеми, кто стал сотрудничать с новой властью: с Блоком, Брюсовым, Белым. В 1919 году Гиппиус и Мережковский с большим трудом вырвались из страны.

Обосновались в Париже, где у них с дореволюционных времён имелась шикарная квартира. Опять открыли литературный салон, в котором собирался весь цвет русской эмиграции. Мережковские создали что-то вроде «инкубатора идей», среду для формирования и обсуждения важнейших вопросов культуры, религии, истории, психологии. Это общество сыграло видную роль в жизни первого поколения русских эмигрантов, создало иллюзию «настоящей культурной России». Прекратилось существование общества только с началом Второй мировой войны в 1939 году.

Дмитрий Мережковский, как мужчина, был активнее в своей ненависти к бывшей Родине, он последовательно ставил на всех европейских диктаторов. В конце 30-х годов увлёкся идеями фашизма. Именно фашизм, по его мнению, мог и должен был спасти Европу от «коммунистической заразы».

Зинаида Николаевна не разделяла его идей: она считала, что любой диктатор — это плохо. Но с мужем из-за «такой ерунды» они не ссорились. Она очень снисходительно относилась к увлечению мужа политикой.

Летом 1941 года, вскоре после нападения Германии на СССР, Дмитрий Мережковский выступил с речью на немецком радио, где стал сравнивать Гитлера с Жанной Д’Арк. Очень красиво, образно и темпераментно он говорил, что тевтонские воины-рыцари призваны спасти мир от «красной чумы», что СССР — дьявольский оплот, а у Гитлера просто миссия божественная — спасти мир. Жена сказала: «Ну вот, теперь мы пропали». Зинаида Николаевна очень пожалела, что упустила тот момент, когда увлечение политикой мужа приняло такую болезненную форму. От Мережковских отвернулись все. В декабре 1941 года Дмитрий Сергеевич умер.

Проводить его в последний путь пришли всего несколько человек. Но Зинаида не была бы Зинаидой, если бы не представила своё одиночество собственным выбором. Она до конца держалась так, что это люди не оправдали её надежд и доверия.

После смерти мужа Гиппиус могла воскресить его только в мыслях, в написанных словах. Это единственное, что у неё осталось…

Интересно задаться вопросом, а смог бы Дмитрий Сергеевич затеять после смерти своей подруги аналогичное предприятие, то есть начать писать книгу о ней? Думается, нет. И совсем не потому, что в нём было больше эгоизма, а в ней больше жертвенности. А потому, вероятно, что в их союзе она несла странную миссию, особенную. Как замечали ехидные современники, Зинаида Николаевна «оплодотворяла» сознание мужа, а он «вынашивал» идеи.

В этом браке все было странно с самого начала и до самого конца… Похоронены Мережковские в одной могиле.

Венчание состоялось 8 января 1889 года практически без гостей. День свадьбы молодожены провели за чтением. На утро Гиппиус, по собственному признанию, «забыла, что накануне вышла замуж»[8].

Многие исследователи отмечали «экспериментальный» характер их брака, необычность взаимоотношений. «Их брак не был обычным в обыденном понимании этого слова. Как и вся жизнь этих людей, он носил характер смелого эстетического и нравственного эксперимента», — отмечал Д. Чураков[7]. Ю. Зобнин возражал против романтического представления о «необычной любви и необычном браке» Мережковских: история их супружеской жизни была, по его мнению, в чём-то, напротив, крайне банальной: относительная бесстрастность мужа, эмоциональная неудовлетворённость жены; его физическая отстранённость как реакция на её бурные романтические увлечения и — результат: «любовь, подобная вражде».

При том, что гораздо больше поводов для ревности давала Гиппиус, именно её реакция на увлечения мужа вызывала ссоры, которыми омрачался союз. Самый большой скандал в семье вызвали отношения Мережковского с Е. И. Образцовой, его многолетней поклонницей. В начале апреля 1901 года она приехала в Петербург, и он неожиданно завязал с ней любовный роман, оправдывая своё «падение» теорией о «святости плоти»[14]:401. В конце июля 1902 года Образцова прибыла к супругам вновь: формально — чтобы стать пайщицей «Нового пути», в действительности — по причинам опять-таки романтическим. В конечном итоге Гиппиус со скандалом выставила её из дома[14]:407. Вспыхнувший осенью 1905 года внезапный роман Мережковского с поэтессой-«оргиасткой» Л. Н. Вилькиной, из-за которого в очередной раз чуть не рухнуло «троебратство», оказался его последним серьёзным увлечением «на стороне»[14]:408.

Заранее предоставив друг другу полную романтическую свободу, супруги в какой-то мере принесли ей в жертву чувственную сторону союза: до самого конца совместного жизненного пути, ощущая полное духовное и интеллектуальное единение, они уже не испытывали друг к другу сильных чувств[8]; страдали, с одной стороны — от невозможности жить друг без друга, с другой — от внутреннего взаимотторжения[14]. Как следствие, в отношениях Мережковских сложилась «странная искусственность», обращавшаяся в «болезненную и неприятную игру», где муж, как отмечали многие мемуаристы, играл роль «пассивную, а то и страдательную»[14].

Источники:

- А.А. Блок и Д.С. Мережковский

- Альманах 127. Зинаида Гиппиус и Александр Блок

- Странные люди

- ВикипедиЯ

Читать по теме: