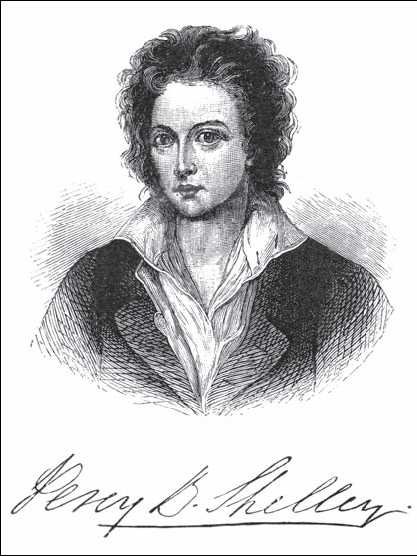

Перевод К. Бальмонта

Перси Биши Шелли. Избранные произведения. Стихотворения. Поэмы. Драмы.

Философские этюдыМ., «Рипол Классик», 1998

1819 ЧЕНЧИ

ПОСВЯЩЕНИЕ ЛЕЙ ГПНТУ

Мой милый друг, в далеком краю, после разлуки, месяцы которой показались мне годами, я ставлю ваше имя над последнею из моих литературных попыток. Мои писания, опубликованные до сих пор, были, главным образом, не чем иным, как воплощением моих собственных представлений о прекрасном и справедливом. И теперь я уже могу видеть в них литературные недостатки, связанные с молодостью и нетерпеливостью; они были снами о том, чем им нужно было быть или чем бы они могли быть.

Драма, которую я предлагаю вам теперь, представляет из себя горькую действительность: здесь я отказываюсь от всякой притязательной позы человека поучающего и довольствуюсь простым изображением того, что было, — в красках, заимствуемых мною из моего собственного сердца.

Е сли бы я знал кого-нибудь более одаренного, чем вы, всем тем, чем должен обладать человек, я постарался бы прибегнуть к его имени, чтобы украсить это произведение.

сли бы я знал кого-нибудь более одаренного, чем вы, всем тем, чем должен обладать человек, я постарался бы прибегнуть к его имени, чтобы украсить это произведение.

Но я никогда не знал никого, кто с своею деликатностью сочетал бы столько достоинства, прямодушия и смелости; никого, кто, будучи сам свободен от зла, относился бы с такою удивительною терпимостью ко всем, в чьих делах и мыслях — злое; никого, кто так умел бы принять или оказать услугу, хотя он не может не делать так, чтобы последнее не превышало первого; я не знал, наконец, никого, чья жизнь была бы более простою и более чистою в самом высоком смысле этого слова. А я уже был счастлив в дружбе, когда к числу имен мне дорогих присоединилось ваше. Пусть же эта упорная и непримиримая вражда ко всякому семейному и общественному произволу и обману, которою украшена ваша жизнь и которая украсила бы мою, будь у меня для этого талант и здоровье, не расстается с вами никогда, пусть с нею мы живем и умрем, поддерживая друг друга в нашей задаче.

Будьте же счастливы!

Искренно преданный вам друг ваш,

Перси Б. Шелли.

Рим, 29 мая, 1819.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Во время моего путешествия по Италии мне сообщили манускрипт, который был скопирован из архивов палаццо Ченчи в Риме и содержал подробный рассказ об ужасах, окончившихся гибелью одной из самых благородных и богатых римских фамилий в эпоху правления Папы Климента VIII, в 1599 году. Рассказ заключается в том, что некий старик, прожив жизнь в распутстве и беззакониях, в конце концов проникся неумолимою ненавистью к своим собственным детям; по отношению к одной из дочерей это чувство выразилось в форме кровосмесительной страсти, отягченной всякого рода жестокостями и насилием. Дочь его, после долгих и напрасных попыток избегнуть того, что она считала неизгладимым осквернением души и тела, задумала наконец, с своею мачехой и братом, убить общего их притеснителя.

Молодая девушка, побужденная к такому страшному поступку известным душевным движением, которое пересилило его ужас, была, несомненно, кротким и прекрасным существом, созданным для того, чтобы быть любимым и обожаемым, и, таким образом, она была насильственно отброшена от своей мягкой натуры неотвратимою силой обстоятельств и убеждения. Преступление было быстро обнаружено, и, несмотря на самые настойчивые просьбы, с которыми обращались к Папе наиболее высокопоставленные лица в Риме, виновные были казнены.

Старик Ченчи в продолжение своей жизни неоднократно покупал у Папы, за сумму в сто тысяч крон, прощение своим преступлениям, для которых нет слов, — так они чудовищны; поэтому смертная казнь для его жертв вряд ли может быть объяснена любовью к правосудию. Среди других побудительных мотивов к строгости Папа, вероятно, чувствовал, что, кто бы ни убил графа Ченчи, во всяком случае убийца лишал его казну верного и богатого источника доходов. Папское правительство предприняло крайние меры предосторожности против опубликования фактов, являющихся таким трагическим доказательством собственного его беззакония и слабости; так что пользование манускриптом, до последнего времени, было связано с известными затруднениями. Сообщить читателю такие события, представив ему все чувства тех, кто был в них некогда действующими лицами, изобразить их надежды и опасения, их уверенность в успехе и предчувствие темного исхода, их разнородные интересы, страсти и мнения, связанные взаимодействием и соперничеством, но в своей разнородности как бы вступившие в один тайный заговор и ведущие к одному страшному концу, изобразить все это — значит бросить полосы света в самые сокровенные области человеческого сердца и сделать явным то, что есть тайного в его темных пещерах.

По приезде в Рим я заметил, что, находясь в итальянском обществе, нельзя упомянуть об истории фамилии Ченчи, без того чтобы не вызвать глубокого захватывающего интереса; я заметил также, что в итальянцах неизменно проявляется романтическая жалость к той, чье тело два столетия тому назад смешалось с общим прахом, и страстное оправдание ужасного поступка, к которому она была вынуждена своими обидами. Представители самых разнородных слоев общества знали фактическую канву рассказа и неизменно отзывались на его подавляющий интерес, который, по-видимому, с магическою силой может завладевать человеческим сердцем. У меня была с собой копия с портрета Беатриче, сделанного Гвидо и хранящегося в палаццо Колонна, и мой слуга тотчас же узнал его как портрет La Cenci {Портрет Беатриче Ченчи, сделанный Гвидо Рени, находится теперь и палаццо Барберини, зал III, Э 85.}.

Этот национальный и всеобщий интерес, который данное повествование в течение двух столетий вызывало и продолжает вызывать среди всех слоев общества, в большом городе, где воображение вечно чем-нибудь занято, внушил мне мысль, что данный сюжет подходит для драмы. В действительности это была уже готовая трагедия, получившая одобрение и снискавшая успех благодаря своей способности пробуждать и поддерживать сочувствие людей. Нужно было только, как мне думалось, облечь ее таким языком, связать ее таким действием, чтобы она показалась родною для воспринимающих сердец моих соотечественников. Глубочайшие и самые возвышенные создания трагической фантазии, _Король Лир_ и две драмы, излагающие рассказ об Эдипе, были повествованиями, уже существовавшими в предании, как предмет народной веры и народного сочувствия, прежде чем Шекспир и Софокл сделали их близкими для симпатии всех последующих поколений человечества.

Правда, эта история Ченчи в высшей степени ужасна и чудовищна: непосредственное изображение ее на сцене было бы чем-то нестерпимым. Тот, кто взялся бы за подобный сюжет, должен был бы усилить идеальный и уменьшить реальный ужас событий, так чтобы наслаждение, проистекающее из поэзии, связанной с этими бурными страстями и преступлениями, могло смягчить боль созерцания нравственного уродства, служащего их источником. Таким образом, в данном случае отнюдь не следует пытаться создать зрелище, служащее тому, что на низком просторечии именуется моральными задачами. Высшая моральная задача, к которой можно стремиться в драме высшего порядка, это — через посредство человеческих симпатий и антипатий — научить человеческое сердце самопознанию: именно в соответствии с теми или иными размерами такого знания каждое человеческое существо, в той или иной мере, может быть мудрым, справедливым, искренним, снисходительным и добрым. Если догматы могут сделать больше, — прекрасно; но драма вовсе не подходящее место, чтобы заняться их подкреплением. Нет сомнения, что никакой человек не может быть в действительности обесчещен тем или иным поступком другого; и лучший ответ на самые чудовищные оскорбления — это доброта, сдержанность и решимость отвратить оскорбителя от его темных страстей силою кроткой любви. Месть, возмездие, воздаяние — не что иное, как зловредное заблуждение. Если бы Беатриче думала так, она была бы более мудрою и хорошей, но она никогда не могла бы явить из себя характер трагический: те немногие, кого могло бы заинтересовать подобное зрелище, не были бы в состоянии обусловить драматический замысел, за отсутствием возможности снискать сочувствие к их интересу в массе людей, их окружающих. Эта беспокойная анатомизирующая казуистика, с которою люди стараются оправдать Беатриче, в то же время чувствуя, что она сделала нечто нуждающееся в оправдании; этот суеверный ужас, с которым они созерцают одновременно ее обиды и ее месть, — и обусловливают драматический характер того, что она совершила и что она претерпела.

Я попытался изобразить характеры с возможной исторической верностью, такими, какими они, вероятно, были, и старался избегнуть ошибочного желания заставить их действовать согласно с моими собственными представлениями о справедливом и несправедливом, истинном и ложном, ибо в этом случае под сквозным покровом имен и деяний шестнадцатого века выступили бы холодные олицетворения известных черт моего собственного ума. Герои моей драмы представлены как католики, и как католики, глубоко проникнутые религиозным чувством. Протестантское чувство увидит нечто неестественное в этом настойчивом и беспрерывном ощущении связи между Богом и человеком, которым проникнута трагедия Ченчи. Оно в особенности будет поражено соединением несомненной убежденности в истинности общепринятой религии с холодным и решительным упорством в осуществлении чудовищного преступления. Но религия в Италии не является, как в странах протестантских, нарядом, который носят в особенные дни, или паспортом, избавляющим от притеснений, или мрачной страстью к разгадыванию непроницаемых тайн нашего бытия, которая лишь пугает того, кто обладает ею, приводя его к краю темной бездны. В уме католика-итальянца религия, так сказать, сосуществует с верой в то, относительно чего все люди имеют самое достоверное сведение. Она переплетена здесь со всем строем жизни. Это — обожание, вера, подчиненность, раскаяние, слепое восхищение; не правило нравственного поведения. Она не имеет необходимой связи с какой-либо добродетелью. В Италии самый отъявленный негодяй может быть вполне набожным человеком и признавать себя таковым, не оскорбляя этим установившуюся веру. Религия здесь напряженным образом проникает весь общественный строй и представляет из себя, согласно с тем или иным темпераментом, страсть, убеждение, извинение, прибежище, — никогда не препятствие. Сам Ченчи выстроил часовню в честь св. Фомы Апостола и установил мессы для успокоения своей души. Так точно в первой сцене четвертого действия Лукреция, после того как она подлила Ченчи опиума, подвергает себя всем последствиям пререканий с ним, лишь бы только добиться, посредством вымышленной истории, чтобы он исповедался перед смертью, что считается католиками существенным для спасения души, и она только тогда отказывается от своего намерения, когда видит, что ее настойчивость может подвергнуть Беатриче новым оскорблениям.

Когда я писал эту драму, я тщательно избегал введения в нее того элемента, который носит название чистой поэзии, и я надеюсь, что в ней едва-едва найдется какое-нибудь отдельное уподобление или описание такого рода, если только не считать, вложенное в уста Беатриче, описание пропасти, где, по уговору, должно произойти убиение ее отца {Идея этого монолога была внушена одним из самых возвышенных мест в драме Кальдероно El Purgatorio de San Patricia (Чистилище святого Патрикка) — единственный плагиат, который я умышленно допустил в этой пьесе. — Шелли.}.

В драматическом произведении воображение и страсть должны взаимно проникать друг друга, так чтобы первое служило всецело для полного развития и освещения второй. Воображение — это как бы бессмертный Бог, Который должен принять телесную оболочку, чтобы принести освобождение от смертных страстей.

Таким путем как самые отдаленные от обычного, так и самые повседневные образы одинаково могут служить целям драматического искусства, когда их применяют к освещению сильного чувства, которое возвышает то, что низко, и ставит в один уровень с пониманием то, что возвышенно, набрасывая на все тень своего собственного величия. В других отношениях я менее стеснял себя какими-либо соображениями, т.е. писал без чрезмерной разборчивости и учености в выборе слов. В данном случае я совершенно схожусь с теми из современных критиков, которые утверждают, что нужно употреблять самый простой человеческий язык, чтобы вызвать истинную симпатию, и что наши великие предки, старые английские поэты, были писателями, изучение которых должно побуждать нас сделать для нашего века то, что они сделали для своего.

Но тогда язык поэзии должен быть реальным языком людей вообще, а не того отдельного класса, к которому писатель случайно принадлежит. Все это я говорю о том, что я пытался сделать: излишнее прибавлять, что успех — дело уже другое; в особенности успех того, чье внимание лишь с недавнего времени было обращено на изучение драматической литературы.

Во время своего пребывания в Риме я старался ознакомиться с памятниками, которые, относясь к данному сюжету, доступны для иностранца. Портрет Беатриче в палаццо Колонна представляет из себя превосходнейшее произведение искусства: Гвидо сделал его в то время, когда она была заключена в тюрьму {Это легенда, отвергнутая последними изысканиями.}.

Вместе с тем портрет этот в высшей степени интересен, как верное изображение одного из прекраснейших созданий природы. В неподвижных чертах бледного лица чувствуется спокойная гармония: она, по-видимому, печальна и удручена, но отчаяние, застывшее в ее выражении, смягчено изящною кротостью терпения. Ее голова задрапирована белым тюрбаном, из-под складок которого выбиваются светлые пряди золотых волос, падающих вокруг ее шеи. Очертания лица ее в высшей степени деликатны; брови разделены и дугообразно приподняты; губы отмечены тою яркою и определенною выразительностью воображения и впечатлительности, которой не подавило страдание и сама смерть, по-видимому, не могла бы погасить. Лоб широкий и открытый: глаза, которые, как передают, были замечательны по своей живости, опухли от слез и лишены блеска, но они исполнены прекрасной нежности и ясности. Во всем лице чувствуется простота и достоинство, производящие несказанно-патетическое впечатление, в соединении с изысканным оча рованием и глубокою скорбью.

По-видимому, Беатриче Ченчи была одною из тех редких личностей, в которых энергия и грация уживаются вместе, не умаляя одна другую: ее натура была простою и глубокой. Преступления и беды, в чьих сетях пришлось ей быть действующим и страдающим лицом, являются как бы маской и мантией, которыми обстоятельства облекли ее для ее индивидуальной роли на мировой сцене.

Палаццо Ченчи по размерам своим очень обширно; и, хотя оно частью модернизировано, в нем еще остается обширная и мрачная масса феодальной архитектуры, в том самом состоянии, в каком она была, когда здесь разыгрывались ужасающие сцены, явившиеся сюжетом этой трагедии. Палаццо расположено в одном из мрачных уголков Рима, вблизи Еврейского квартала: из верхних его окон можно видеть обширные руины Палатинского Холма, наполовину скрытые под навесом пышной растительности. В одной части палаццо есть двор, — быть может, тот самый, где Ченчи выстроил часовню в честь св. Фомы: окруженный гранитными колоннами и украшенный античными фризами тонкой работы, он замкнут в то же время, согласно со старинным итальянским вкусом, балконами над балконами, в виде открытых лож. Одни из ворот Палаццо, выстроенные из огромных камней и ведущие темным и высоким переходом к угрюмым подземным комнатам, поразили меня совершенно особенным образом.

О замке Петрелла я не мог получить никаких сведений, кроме тех, которые находятся в манускрипте.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Граф Франческо Ченчи.

Джакомо

его сыновья.

Бернардо

Кардинал Камилло.

Орсино, прелат.

Савелла, папский легат.

Олимпио

убийцы.

Марцио

Андреа, слуга Ченчи.

Нобили, судьи, стражи, слуги.

Лукреция, жена Ченчи и мачеха его детей.

Беатриче, его дочь.

Сцена главным образом в Риме; во время четвертого действия она переносится в

Петреллу, замок среди Апулийских Апеннин.

Эпоха: папство Климента VIII.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Комната в палаццо Ченчи. Входят граф Ченчи и кардинал Камилло.

Камилло

Мы можем это дело об убийстве

Замять совсем, но только вам придется

Отдать его Святейшеству поместье,

Которое за Пинчио лежит.

Чтоб в этом пункте вынудить у Папы

Согласие, я должен был прибегнуть

К последнему ресурсу — опереться

На все мое влияние в конклаве,

И вот его Святейшества слова:

«Граф Ченчи покупает за богатства

Такую безнаказанность, что в ней

Великая скрывается опасность;

Уладить два-три раза преступленья.

Свершаемые вами, — это значит

Весьма обогатить святую Церковь

И дать возможность гибнущей душе

Раскаяться и жить, избегнув Ада:

Но честь его высокого престола

Не может допустить, чтоб этот торг

Был вещью ежедневной, прикрывая

Обширный сонм чудовищных грехов,

Которых и скрывать вы не хотите

От возмущенных взоров глаз людских».

Ченчи

Треть всех моих владений, — что ж, недурно!

Идет! Как слышал я, племянник Папы

Однажды архитектора послал,

Чтоб выстроить недурненькую виллу

Средь пышных виноградников моих,

В ближайший раз, как только я улажу

Свои дела с его почтенным дядей.

Не думал я, что так я попадусь!

Отныне ни свидетель, ни лампада

Не будут угрожать разоблачить

Все, что увидел этот раб негодный,

Грозивший мне. Он щедро награжден, —

Набил ему я глотку цепкой пылью.

И кстати, все, что видел он, лишь стоит

Того, что стоит жизнь его. Печально. —

«Избегнуть Ада!» — Пусть же Сатана

Поможет душам их избегнуть Неба!

Сомненья нет, что с Папою Климентом

Любезные племянники его,

Склонив колена, молятся усердно

Апостолу Петру и всем святым,

Чтоб ради их он дал мне долгой жизни,

Чтоб дал мне силы, гордости, богатства

И чувственных желаний, — чтобы мог я

Творить поступки, служащие им

Чудесным казначеем. Пусть же знают

Мои доброжелатели, что много

Еще владений есть у графа Ченчи,

К которым прикоснуться им нельзя.

Камилло

О, много, и достаточно, с избытком,

Чтоб честно жить и честно примириться

С своей душой, и с Богом, и с людьми.

Подумайте, какой глубокий ужас:

Деянья сладострастия и крови,

Прикрытые почтенностью седин!

Вот в этот час могли бы вы спокойно

Сидеть в кругу семьи, среди детей,

Но страшно вам, в их взорах вы прочтете

Позор и стыд, написанные вами.

Где ваша молчаливая жена?

Где ваша дочь? Своим прозрачным взглядом

На что она, бывало, ни посмотрит,

Все делалось как будто веселей.

Быть может, мог бы взор ее прекрасный

Убить врага, гнездящегося в вас.

Зачем она живет в уединенье,

Беседуя с одной своей тоской,

Не находящей слов для выраженья?

Откройтесь мне, вы знаете, что я

Желаю вам добра. Я видел близко,

Как юность ваша бурная прошла,

Исполненная дымного пожара;

Я видел близко дерзкий бег ее,

Как тот, кто видит пламя метеора,

Но в вас не гаснет этот жадный блеск;

Я видел близко вашу возмужалость,

В которой вместе с бешенством страстей,

Шла об руку безжалостность; и ныне

Я вижу обесчещенную старость,

Согбенную под бременем грехов,

Со свитою бесстыдных преступлений.

А я все ждал, что в вас проглянет свет.

Что вы еще исправитесь, — и трижды

Я спас вам жизнь.

Ченчи

За что Альдобрандино

Вам земли дает близ Пинчио. Еще

Прошу вас, кардинал, одно заметить,

И можем столковаться мы тогда:

Один мой друг заговорил сердечно

О дочери и о жене моей;

Он часто навещал меня; и что же!

Назавтра после той беседы теплой

Его жена и дочь пришли ко мне

Спросить, — что не видал ли я их мужа

И нежного отца. Я улыбнулся.

Мне помнится, с тех пор они его

Не видели.

Камилло

Несчастный, берегись!

Ченчи

Тебя? Помилуй, это бесполезно.

Пора нам знать друг друга. А насчет

Того, что преступлением зовется

Среди людей, — насчет моей привычки

Желания свои осуществлять,

К обману и к насилью прибегая, —

Так это ведь ни для кого не тайна, —

К чему ж теперь об этом говорить?

Я чувствую спокойную возможность

Сказать одно и то же, говоря

Как с вами, так и с собственной душою.

Ведь вы же выдаете, будто вы

Меня почти исправили, — так, значит,

Невольно вам приходится молчать,

Хотя бы из тщеславия, притом же,

Я думаю, и страх побудит вас

Не очень обо мне распространяться.

Все люди услаждаются в разврате;

Всем людям месть сладка; и сладко всем

Торжествовать над ужасом терзаний,

Которых не испытываешь сам,

Ласкать свой тайный мир чужим страданьем.

Но я ничем другим не наслаждаюсь,

Я радуюсь при виде агонии,

Я радуюсь при мысли, что она

Другому смерть, а мне — одна картина.

И нет укоров совести в душе,

И мелочного страха я не знаю,

Всего, в чем грозный призрак для других.

Такие побужденья неразлучны

Со мной, как крылья с коршуном, — и вечно

Мое воображение рисует

Передо мной одни и те же формы.

Одни и те же алчные мечтанья.

И только те, которые других,

Подобных вам, всегда заставят дрогнуть.

А мне, как яство сладкое, как сон

Желанный, — ждешь его и не дождешься.

Камилло

Не чувствуешь, что ты из жалких жалкий?

Ченчи

Я жалкий? Нет. Я только — то, что ваши

Теологи зовут ожесточенным,

Иначе закоснелым называют;

Меж тем как если кто и закоснел,

Так это лишь они в своем бесстыдстве,

Позоря так особенный мой вкус.

Не скрою, я счастливей был когда-то,

В те дни, как все, о чем я ни мечтал,

Сейчас же мог исполнить, как мужчина.

Тогда разврат манил меня сильнее,

Чем месть; теперь мои затеи меркнут;

Мы все стареем, да; таков закон.

Но есть еще заветное деянье,

Чей ужас может страсти пробудить

И в том, кто холодней меня, я жажду

Его свершить — свершу — не знаю что.

В дни юности моей я думал только

О сладких удовольствиях, питался

Лишь медом: но, клянусь святым Фомой,

Не могут люди вечно жить, как пчелы;

И я устал; но до тех пор, пока

Я не убил врага и не услышал

Его стенаний жалких и рыданий

Его детей, не знал я, что на свете

Есть новая услада, о которой

Теперь я мало думаю, любя

Не смерть, а дурно-скрытый ужас смерти,

Недвижные раскрытые глаза

И бледные, трепещущие губы,

Которые безмолвно говорят,

Что скорбный дух внутри залит слезами

Страшнее, чем кровавый пот Христа.

Я очень-очень редко убиваю

То тело, в чьей мучительной темнице

Заключена плененная душа,

Покорная моей жестокой власти

И каждый миг питаемая страхом.

Камилло

Нет, даже самый черный адский дух,

Ликуя в опьяненье преступленья,

Не мог так говорить с самим собою,

Как в этот миг ты говоришь со мной.

Благодарю Создателя за то, что

Он позволяет мне тебе не верить.

(Входит Андреа.)

Андреа

Вас, господин мой, хочет увидать

Какой-то дворянин из Саламанки.

Ченчи

Проси его в приемный зал.

(Андреа уходит.)

Камилло

Прощай.

Я буду умолять Творца Благого,

Чтоб слух Он не склонял к твоим речам,

Обманным и безбожным, чтоб тебя Он

Не предал тьме.

(Камилло уходит.)

Ченчи

Треть всех моих владений!

Я должен сократить свои расходы,

Не то богатство, меч преклонных лет,

Уйдет навек из рук моих иссохших.

Еще вчера пришел приказ от Папы,

Чтоб содержанье я учетверил

Проклятым сыновьям моим: нарочно

Из Рима я послал их в Саламанку,

Быть может, с ними что-нибудь случится,

Быть может, мне удастся умертвить

Голодной смертью их. О Боже мой,

Молю Тебя, пошли им смерть скорее!

Бернардо и жене моей теперь уж

Не лучше, чем в аду; а Беатриче…

(Подозрительно оглядывается кругом.)

Я думаю, что там меня не слышат,

Да если б даже слышали! Но все же

Не нужно говорить, хотя в словах

Ликует торжествующее сердце.

Не нужно! О немой безгласный воздух,

Ты не узнаешь тайных дум моих.

Вы, каменные плиты, по которым

Я шествую, идя в ее покои,

Пусть ваше эхо шепчется тревожно

О том, как властен шаг мой, не о том,

Что думаю! — Андреа!

(Входит Андреа.)

Андреа

Господин мой!

Ченчи

Поди скажи, чтоб в комнате своей

Меня ждала сегодня Беатриче

В вечерний час, — нет, в полночь, и одна.

(Уходит.)

СЦЕНА ВТОРАЯ

Сад, примыкающий к палаццо Ченчи. Входят Беатриче и Орсино, продолжая свой

разговор.

Беатриче

Не искажайте истины, Орсино.

Вы помните, мы с вами говорили

Вон там. Отсюда видно это место.

С тех пор прошло два года, — столько дней!

Апрельской ночью лунной, там, под тенью

Развалин Палатинского Холма,

Я вам открыла тайные мечтанья.

Орсино

Вы мне сказали: «Я тебя люблю».

Беатриче

Священнический сан стоит меж нами,

Не говорите больше о любви.

Орсино

Но получить могу я разрешенье

От Папы. Он позволит мне жениться.

Вы думаете, может быть, что после

Того, как принял я духовный сан,

Ваш образ не стоит передо мною.

Во тьме ночной и в ярком свете дня?

Беатриче

Я снова повторяю вам, Орсино:

Не говорите больше о любви.

И если б разрешенье вы имели,

Оно для вас, отнюдь не для меня.

Могу ли я покинуть дом печали,

Пока Бернардо бедный в нем и та,

Чьей кротости обязана я жизнью

И всем, что есть хорошего во мне!

Пока есть силы, я должна терзаться.

И самая любовь, что прежде я

К вам чувствовала, стала горькой мукой.

Увы, Орсино! Юный наш союз

Действительно был только юной грезой.

И кто ж его разрушил, как не вы,

Приняв обет, который уничтожить

Не может Папа. Я еще люблю,

Еще любить я вас не перестану,

Но только как сестра или как дух;

И в верности холодной я клянусь вам.

Быть может, это даже хорошо,

Что нам нельзя жениться. В вас я вижу

Какую-то неискренность и скрытность,

Что мне не нравится. О, горе мне!

Куда, к кому должна я обратиться?

Вот даже и теперь, глядя на вас,

Я чувствую, что вы не друг мне больше,

И вы, как будто сердцем отгадав,

Что в сердце у меня теперь, смеетесь

Притворною улыбкой, точно я

Несправедлива в этом подозренье.

О, нет, простите! Это все не то!

Меня печаль казаться заставляет

Такой жестокой, — в сердце нет того,

Чем я кажусь. Я вся изнемогаю

От бремени глубоко-скорбных дум,

Которые как будто предвещают

Какое-то несчастье… Впрочем, что же

Случиться может худшего еще?

Орсино

Все будет хорошо. Готова просьба?

Вы знаете, как сильно, Беатриче,

Внимание мое к желаньям вашим.

Не сомневайтесь, я употреблю

Все рвенье, все умение, и Папа

Услышит вашу жалобу.

Беатриче

Вниманье

К желаниям моим, уменье, рвенье…

О, Боже, как вы холодны ко мне!

Скажите мне одно лишь слово…

(в сторону.)

Горе!

Мне не к кому пойти, а я стою

И ссорюсь здесь с моим последним другом!

(К Орсино.)

Орсино, мой отец сегодня ночью

Готовит пышный пир. Из Саламанки

Он добрые известья получил

От братьев, и наружною любовью

Он хочет скрыть, с насмешкой, ту вражду,

Которая в его душе гнездится.

Он дерзкий лицемер. Скорей, я знаю,

Он стал бы смерть их праздновать, о чем,

Как слышала сама я, он молился.

О Боже мой! Кого должна я звать

Своим отцом! — Для пира все готово.

Он созвал всех родных и всех главнейших

Из лучшей римской знати. Приказал мне

И матери запуганной моей

Одеться в наши лучшие одежды.

Бедняжка! Ей все чудится, что с ним

Какая-то случится перемена,

Надеется, что в черный дух его

Прольется луч какой-то просветленья.

Я ничего не жду. Во время пира

Ходатайство свое я вам отдам.

Теперь же — до свиданья.

Орсино

До свиданья.

(Беатриче уходит.)

Я знаю, если Папа согласится

Обет мой уничтожить, вместе с тем

Он уничтожит все мои доходы

С епархий. Беатриче, я хочу

Тебя купить дешевле. Не прочтет он

Твое красноречивое посланье.

А то, пожалуй, выдал бы он замуж

Тебя за одного из неимущих

Приспешников племянника шестого,

Как это сделал он с твоей сестрой.

Тогда «прости» навек мои расчеты.

Да правда и насчет того, что будто

Отец ее терзает, это все

Весьма преувеличено. Конечно,

Брюзгливы старики и своевольны.

Почтенный человек убьет врага,

Замучает прислужника, — вот важность!

Немножко позабавится насчет

Вина и женщин, поздно возвратится

В свой скучный дом и в скверном настроенье

Начнет бранить детей, ругать жену,

А дочери и жены называют

Все это — нестерпимой тиранией.

Я был бы счастлив, если б у меня

На совести грехов не тяготело

Важней, чем те, что связаны невольно

С затеями любви моей. Из этой

Искусной сети ей не ускользнуть.

И все ж мне страшен ум ее пытливый.

Глубокий взгляд ее внушает страх.

Все скрытое во мне он обличает.

Все мысли потаенные провидит,

И поневоле должен я краснеть.

Но нет! Она одна и беззащитна,

Во мне ее последняя надежда.

Я был бы непростительным глупцом,

Когда бы я позволил ускользнуть ей;

Я был бы так же страшно глуп, как если б

Пантера, увидавши антилопу,

Почувствовала ужас.

(Уходит.)

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Великолепный зал в палаццо Ченчи. Пир. Входят Ченчи, Лукреция, Беатриче,

Орсино, Камилло, Нобили.

Ченчи

Привет вам всем, мои друзья, родные,

Основа церкви — принцы, кардиналы,

Вам всем, своим присутствием почтившим

Наш праздник, — самый искренний привет.

Я слишком долго жил анахоретом,

И в эти дни, как был лишен я вас,

Насчет меня распространились слухи

Нелестные, как, верно, вам известно,

Но я надеюсь, добрые друзья,

Что вы, приняв участье в нашем пире,

Узнав его достойную причину

И чокнувшись со мною два-три раза,

Увидите, что я похож на вас,

Что я, как вы, родился человеком,

Конечно, не безгрешным; но, увы,

Нас всех Адам соделал таковыми.

Первый гость

О граф, у вас такой веселый вид,

Вы с нами так приветливы, что слухи,

Конечно, лгут, приписывая вам

Деянья недостойные.

(К своему соседу.)

Смотрите,

Какой прямой, какой веселый взгляд!

Второй гость

Скажите нам скорее о желанном

Событии, порадовавшем вас, —

И радость будет общей.

Ченчи

Да, признаться,

Для радости достаточно причин.

Когда отец взывает неустанно,

Из глубины родительского сердца,

К Всевышнему Родителю всего, —

Когда одну мольбу он воссылает,

Идя ко сну, вставая ото сна, —

Когда лелеет он одно желанье,

Всегда одну заветную мечту,

И с той мечтою связаны два сына, —

Когда внезапно, даже сверх надежды,

Его мольба услышана вполне, —

О, так вполне, что греза стала правдой,

Еще б ему тогда не ликовать,

Еще бы не сзывать на пир веселый

Своих друзей, как сделал это я.

Беатриче (к Лукреции)

О Боже! Что за ужас! Верно, братьев

Постигло что-то страшное.

Лукреция

Не бойся.

Его слова звучат чистосердечно.

Беатриче

Мне страшно от чудовищной улыбки,

Играющей вкруг глаз его, в морщинах,

Что стягивают кожу до волос.

Ченчи

Вот здесь письмо ко мне из Саламанки,

Пусть мать твоя узнает, Беатриче,

Чт_о_ пишут мне. Прочти его. Господь,

Благодарю Тебя! Незримой дланью

Исполнил Ты желание мое

В короткий срок одной и той же ночи.

Уж нет в живых моих детей мятежных,

Упрямых, непослушных! Нет в живых!

Что значит это странное смущенье?

Вы, кажется, не слышите: мои

Два сына приказали долго жить,

И больше им не нужно ни одежды,

Ни пищи, — только траурные свечи,

Что будут озарять их темный путь,

Послужат их последнею издержкой.

Я думаю, что Папа не захочет,

Чтоб в их гробах я стал их содержать.

Так радуйтесь — я счастлив, я ликую.

(Лукреция в полуобмороке; Беатриче поддерживает ее.)

Беатриче

Не может быть! Приди в себя, молю,

Не может быть, ведь есть же Бог на Небе,

Ему не мог бы Он позволить жить

И милостью такою похваляться.

Ты лжешь, бесчеловечный, ты солгал.

Ченчи

Поистине, солгал, как сам Создатель.

Зову теперь в свидетели Его:

Не только смерть, но самый род их смерти —

Порука в благосклонности ко мне

Святого Провиденья. Сын мой Рокко

С шестнадцатью другими слушал мессу:

Вдруг свод церковный рухнул, все спаслись,

Погиб лишь он один. А Кристофано

Случайно, по ошибке, был заколот

Каким-то там стремительным ревнивцем,

В то время как жена его спала

С любовником. И это все случилось

В единый час одной и той же ночи.

И это есть свидетельство, что Небо

Особенно заботится о мне.

Прошу моих друзей, во имя дружбы.

Отметить этот день в календаре.

Число двадцать седьмое. Новым дивным

Обогатился праздником декабрь.

Хотите, может быть, меня проверить?

Вот вам письмо, пожалуйста, прочтите.

(Все присутствующие смущены, некоторые из гостей встают.)

Первый гость

Чудовищно! Я ухожу.

Второй гость

И я!

Третий гость

Постойте, я уверен, это шутка,

Хоть он и шутит слишком уж серьезно.

Я думаю, что сын его обвенчан

С инфантой или, может быть, нашел

Он копи золотые в Эльдорадо, —

Он хочет эту весть преподнести

С пикантною приправой, — посмотрите,

Он только насмехается.

Ченчи

(наполняя кубок вином и поднимая его)

О, ты,

Веселое вино, чей блеск багряный

Играет, пенясь, в кубке золотом,

Как дух мой, веселящийся при вести

О смерти этих гнусных сыновей!

Когда б не ты, а кровь их здесь блистала,

Я выпил бы ее благоговейно,

Как кровь Святых Даров, и, полный смеха,

Приветствовал бы я заздравным тостом

Могучего владыку Сатану.

Он должен ликовать в моем триумфе,

Коль правда, как свидетельствуют люди,

Что страшное отцовское проклятье

За душами детей, на быстрых крыльях,

Летит и тащит их в глубокий Ад,

Хотя б от самого престола Неба!

Ты лишнее, вино мое: я пьян

От пьяности восторга — в этот вечер

Другой мне хмель не нужен.

Эй, Андреа,

Неси скорее кубок круговой!

Первый гость (вставая)

Несчастный! Неужели между нами

Не будет никого, кто б удержал

Позорного мерзавца?

Камилло

Ради Бога,

Позвольте мне, я распущу гостей,

Вы вне себя! Смотрите, будет худо!

Второй гость

Схватить его!

Первый гость

Связать его!

Третий гость

Смелее!

Ченчи

(с жестом угрозы обращаясь к тем, которые встают)

Тут кто-то шевелится? Кто-то шепчет?

(Обращаясь к сидящим за столом.)

Нет, ничего. Прошу вас, веселитесь.

И помните, что мщенье графа Ченчи —

Как царский запечатанный приказ,

Который убивает, но никто

По имени не назовет убийцу.

(Пир прерывается; некоторые из гостей уходят.)

Беатриче

О гости благородные, прошу вас,

Останьтесь здесь, молю, не уходите;

Чт_о_ в том, что деспотизм бесчеловечный

Отцовскими сединами прикрыт?

Чт_о_ в том, что он, кто дал нам жизнь и сердце,

Пытая нас, хохочет, как палач?

Чт_о_ в том, что мы, покинутые всеми,

Его родные дети и жена,

С ним скованы неразрушимой связью?

Ужель за нас не вступится никто?

Ужели в целом мире нет защиты?

Подумайте, какую бездну мук

Должна была я вынести, чтоб в сердце,

Исполненном немого послушанья,

Погасло все — любовь, и стыд, и страх?

Подумайте, я вытерпела много!

Ту руку, что гнела меня к земле,

Я целовала кротко, как святыню,

И думала, что, может быть, удар

Был карою отеческой, не больше!

Я много извиняла, сомневалась,

Потом, поняв, что больше нет сомнений,

Старалась я терпеньем без конца

И ласкою смягчить его; когда же

И это оказалось бесполезным,

В тиши бессонных тягостных ночей

Я падала с рыданьем на колени,

Молясь душой Всевышнему Отцу.

И видя, что молитвы не доходят

До Неба, все же я еще терпела,

Ждала, — пока на этот подлый пир

Не созвал он вас всех, чтоб веселиться

Над трупами моих погибших братьев.

О принц Колонна, ты нам самый близкий,

О кардинал, ты — Папский камерарий,

И ты, Камилло, ты судья верховный:

Возьмите нас отсюда!

Ченчи

(в то время, когда Беатриче произносила первую половину своего монолога,

разговаривал с Камилло; услышав заключительные слова Беатриче, он

приближается)

Я надеюсь,

Что добрые друзья не захотят

Послушать эту дерзкую девчонку, —

О собственных заботясь дочерях

Иль, может быть, свое пощупав горло.

Беатриче

(не обращая внимания на слова Ченчи)

Что ж, даже вы не взглянете никто?

Вы даже мне ответить не хотите?

Один тиран способен победить

Толпу других, умнейших и добрейших?

Иль я должна ходатайство свое

В законной точной форме вам представить?

О Господи, зачем я не в земле,

Не с братьями! Цветы весны увядшей

Теперь бы над моей могилой гасли,

И мой отец один бы пир устроил

Над общим гробом!

Камилло

Горькое желанье

В устах таких невинно-молодых!

Не можем ли мы чем-нибудь помочь им?

Колонна

Мне кажется, ничем помочь нельзя.

Граф Ченчи враг опасный. Но… я мог бы.

Другого поддержать…

Кардинал

И я… охотно…

Ченчи

Иди отсюда в комнату свою, —

Ты, дерзкое создание!

Беатриче

Нет, ты

Иди отсюда, изверг богохульный!

Сокройся, пусть никто тебя не видит.

Ты хочешь послушанья? Нет его!

Мучитель! О, заметь, что, если даже

Ты властвуешь над этою толпой,

Из злого может выйти только злое.

Не хмурься на меня! Спеши, исчезни,

Не жди, чтоб тени братьев отошедших

Виденьями возникли пред тобой

Со взорами, исполненными мести!

Закрой свое лицо от смертных взглядов,

Дрожи, когда услышишь звук шагов,

Найди себе прибежище во мраке,

В каком-нибудь безмолвном уголке,

И там, склонивши голову седую,

Коленопреклоненный, ниц пади

Пред Господом, тобою оскорбленным,

Мы тоже ниц падем и вкруг тебя

Молиться будем Богу всей душою,

Чтоб Он не погубил тебя и нас!

Ченчи

Друзья мои, мне жаль, что пир веселый

Испорчен сумасшедшею девчонкой.

Прощайте; доброй ночи. Не хочу

Вам больше досаждать глупейшей скукой

Домашних наших сцен. Итак, надеюсь,

До скорого свиданья.

(Уходят все, кроме Ченчи и Беатриче.)

Дать мне кубок!

Мой ум скользит.

(К Беатриче.)

Ты, милая ехидна!

Прекрасный, страшный зверь! Я знаю чары,

Чья власть тебя заставит быть ручной.

Прочь с глаз моих теперь!

(Беатриче уходит.)

Сюда, Андреа,

Наполни кубок греческим вином!

Сегодня не хотел я пить ни капли, —

Я должен; как ни странно, я робею

При мысли о решении своем.

(Пьет вино.)

Да будешь ты в моих застывших жилах —

Как быстрая решимость юных дум,

Как твердое упорство зрелой воли,

Как мрачный и утонченный разврат

Распутной престарелости. О, если б

Действительно ты не было вином,

А кровью сыновей моих проклятых,

Чтоб мог я утолить себя! Вот так!

Я слышу; чары действуют. Мечта

Должна быть свершена. Она свершится!

(Уходит.)

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Комната в палаццо Ченчи. Входят Лукреция и Бернардо.

Лукреция

Не плачь, мой милый мальчик, он ведь только

Меня ударил; я терпела больше.

И право, если б он меня убил,

Он лучше б сделал. Боже Всемогущий,

Взгляни на нас, другой нам нет защиты!

Не плачь же. Если даже я тебя

Люблю как своего родного сына,

Тебе я не родная.

Бернардо

Больше, больше,

Чем может быть для собственного сына

Родная мать! И если бы он не был

Отец мне, разве стал бы я рыдать?

Лукреция

Ну, что ж еще ты мог бы, мальчик бедный?

(Входит Беатриче.)

Беатриче

(Торопливым голосом)

Он здесь прошел? Вы видели его?

А! Нет! Вот-вот, на лестнице я слышу

Его шаги, все ближе, вот теперь

Его рука уже на ручке двери.

О мать моя, спаси меня, спаси,

Коль я тебе всегда была послушной!

Ты, Господи, чей образ на земле

Есть лик отца, и Ты меня покинул?

А! Он идет! Я вижу. Дверь открыта.

Он хмурится на всех, и только мне

Смеется, улыбается, как ночью.

(Входит слуга.)

О, Господи, благодарю Тебя,

Ты милосерд. Слуга Орсино это.

Что нового?

Слуга

Меня сюда послал

Мой господин; Святой отец обратно

Ходатайство вернул, не распечатав.

(Отдает бумагу.)

Мой господин еще велел спросить,

В каком часу он может без помехи

Прийти опять?

Лукреция

Мы ждем к Ave Maria.

(Слуга уходит.)

Так, дочь моя. Последняя надежда

Нам изменила. Боже, что с тобой?

Как ты бледна! Ты вся дрожишь, о чем-то

Задумалась так страшно и глубоко.

Как будто ты не можешь совладать

С какой-то мыслью: взор твой полон блеска

Холодного. О милое дитя.

Ответь мне, если можешь! Ты лишилась

Рассудка? О, скажи мне!

Беатриче

Нет, ты видишь,

Я говорю. Я не сошла с ума.

Лукреция

Что сделал твой отец сегодня ночью,

Что после пира страшного он мог

Еще страшнее сделать? Как ужасно

Воскликнул он: «Их больше нет в живых!»

И каждый посмотрел в лицо соседа,

Чтоб видеть, так ли бледен он, как все.

Как только слово первое сказал он,

Вся кровь мне к сердцу хлынула, и я

Лишилась чувств; когда ж опять очнулась,

Кругом все были ужасом объяты,

И только ты, бесстрашная, стояла

И речью укоризненною в нем

Смирила необузданную гордость.

Я видела, как демон, в нем живущий,

Затрепетал. И ты всегда была

Меж нами и отцом твоим жестоким

Единственной посредницей: в тебе

Мы находили верную защиту,

Прибежище. Что ж так могло теперь

Тебя поработить? Откуда этот

Печальный взгляд, сменивший твой испуг?

Беатриче

О мать моя, что хочешь ты сказать мне?

Я думала, что лучше, может быть,

С несчастьем не бороться. Были люди,

Такие же, как мой отец, грешили

И совершали страшные дела,

Но никогда… О, прежде чем случится

То, худшее, не лучше ль умереть!

Со смертью все кончается.

Лукреция

Не надо

Так говорить, о милое дитя!

Скажи мне лучше, что отец твой сделал,

Что он сказал тебе? Ведь после пира

Проклятого он в комнату твою

Не заходил. Скажи.

Бернардо

Сестра, сестра,

Ответь нам, умоляю.

Беатриче

(говоря очень медленно с насильственным спокойствием)

Это было

Одно лишь слово, мать моя, так, слово;

Один лишь взгляд, одна улыбка.

(Дико.)

А!

А! Он не раз меня топтал ногами, —

И по щекам моим струилась кровь,

Давал нам пить гнилую воду, мясо

Больных быков давал нам есть, со смехом,

И говорил, чтоб ели мы, и пили.

Не то умрем, — и ели мы и пили.

Он силой заставлял меня глядеть,

Как на руках у милого Бернардо,

От ржавых, крепко стянутых цепей

Росли и до костей врастали язвы.

Я никогда себе не позволяла

Отчаянью предаться — но теперь!

Что я сказать хотела?

(Овладевая собою.)

Нет, не то,

Все это ничего. Страданья наши

Меня лишили разума. Он только

Меня ударил, мимо проходя,

Он мне послал какое-то проклятье,

Он посмотрел, он мне сказал, он сделал —

Все то же, что всегда, — но я смутилась

Сильней обыкновенного. Увы!

Обязанность свою я позабыла,

Я ради вас спокойной быть должна.

Лукреция

Молю, не падай духом, Беатриче,

Уж если кто отчаяться бы должен,

Так это я: когда-то я его

Любила, и теперь должна с ним жить,

Пока Господь не сжалится над нами

И отзовет его или меня.

А пред тобой замужество, улыбки;

Пройдут года, и на твоих коленях

Усядутся смеющиеся дети,

И я, тогда уж мертвая, и все,

Что пережили мы, весь ужас пыток,

Сковавший нас мучительным кольцом,

Перед тобой предстанет сном далеким.

Беатриче

Не говори о муже, о семье!

Когда скончалась мать моя, не ты ли

Была заменой ей? Не ты ль была

Защитой мне и этому ребенку?

Мой милый брат, как я его люблю!

И кто нам в детстве был заветным другом,

Кто ласками и кротостью своей

Склонил отца, чтоб нас не убивал он?

И мне тебя покинуть! Пусть душа

Моей умершей матери восстанет

И будет мстить моей душе, когда я

Покину ту, кто выказал любовь

Сильней любви и ласки материнской!

Бернардо

И я во всем с моей сестрой согласен!

В такой беде нам нужно быть с тобой.

И если б даже Папа разрешил мне

Свободно жить средь солнечных лучей,

На воздухе, питаться нежной пищей,

Играть с другими, тех же лет, как я,

Тебя я не покинул бы, родная!

Лукреция

О дети, дети милые мои!

(Входит Ченчи внезапно.)

Ченчи

Как, Беатриче здесь! Поди сюда!

(Она отступает и закрывает лицо руками.)

Нет, нет! Не прячь лицо. Оно прекрасно!

Смотри смелей! Ведь ты вчера смотрела

Так дерзко и упрямо на меня,

Стараясь разгадать суровым взглядом,

Что я хотел сказать, меж тем как я

Старался скрыть намеренье — напрасно.

Беатриче

(шатаясь, в безумном смущении направляется к двери)

О Господи, сокрой меня! Земля,

Раскройся предо мной!

Ченчи

Тогда не ты,

Я говорил бессвязными словами,

Дрожащими шагами я старался

От твоего присутствия бежать,

Как ты теперь бежишь отсюда. Стой же,

Стой, говорят тебе, и знай: отныне,

От этого решительного часа,

Бесстрашным взглядом, видом превосходства

И этими прекрасными губами,

Что созданы природою самой,

Чтоб целовать иль выражать презренье,

Всем этим, говорю я, никогда уж

Не сможешь ты заставить замолчать

Последнего среди людей, тем меньше

Меня. Ступай теперь отсюда прочь!

(К Бернардо.)

И ты еще, двойник противно-мерзкий

Твоей проклятой матери, с лицом

Молочно-белым, мягким, — прочь отсюда!

(Беатриче и Бернардо уходят.)

(В сторону.)

Так много уже было между нами,

Что я могу быть смелым, а она

Должна бояться. Страшно прикоснуться

К задуманному мною злодеянью;

Так человек на влажном берегу

Дрожит и воду пробует ногами,

Раз там, — какой восторг, какая нега!

Лукреция

(боязливо приближаясь к нему)

Супруг мой, не сердись на Беатриче,

Дурного в мыслях не было у ней.

Ченчи

Как не было и у тебя, быть может?

Как не было у этого чертенка,

Которого ты азбуке учила,

Читая по складам — отцеубийство?

Джакомо также, верно, не хотел

Дурного ничего, равно как эти

Два выродка, поссорившие Папу

Со мною, — слава Богу, Он прибрал их

Одновременно. Агнцы! Ничего

Дурного нет в их мыслях! Значит, вы

Здесь не вступали и заговор, не так ли?

О том вы ничего не говорили,

Чтоб в сумасшедший дом меня упрятать?

Или судом преследовать меня,

Добиться смертной казни? Если ж это

Не выгорит, — тогда нанять убийц

Иль всыпать яд в мое питье ночное?

Иль задушить, когда упьюсь вином?

Ведь нет судьи иного, кроме Бога,

А Он меня давно приговорил,

И, кроме вас, здесь на земле, кому же

Исполнить этот смертный приговор,

Внесенный в списки в Небе?

Лукреция

Видит Бог,

Я никогда не думала об этом!

Ченчи

Коль ты вторично так солжешь, тебя я

Убью. Не ты велела Беатриче

Испортить пир вчерашний? Ты хотела

Поднять моих врагов и убежать,

Чтоб досыта над тем поиздеваться,

Пред чем теперь твой каждый нерв дрожит!

Не так-то люди смелы: промахнулась.

Немногие безумцы захотят

Встать между мной и собственной могилой.

Лукреция

Клянусь тебе, — о, не смотри так страшно!

Клянусь моим спасеньем, — ничего

Не знала я о планах Беатриче,

И думаю, что даже у нее

Их не было, пока не услыхала

Она о смерти братьев.

Ченчи

Снова лжешь

И в ад пойдешь за это богохульство!

Но я вас всех возьму с собой туда,

Где вам придется к каменному полу

Припасть, прося, чтоб он освободил вас.

Там нет ни одного, кто б не решился

На все, — на все, что я ни прикажу.

Я выезжаю в эту среду. Знаешь

Тот мрачный замок на скале, Петреллу?

Он славно укреплен, окопан рвами,

Подземными темницами снабжен,

И каменные стены плотных башен

Не выдали ни разу тайн своих

И людям ничего не говорили,

Хоть видели и слышали такое,

Что мертвый камень мог заговорить.

Чего ж ты ждешь? Иди скорей, сбирайся,

Чтоб не было задержек у меня!

(Лукреция уходит.)

Еще горит всевидящее солнце,

И шум людской на улицах не смолк;

В окно глядит светящееся небо.

Назойливый, широкий, яркий день;

Он смотрит подозрительно, он полон

Ушей и глаз; и в каждом уголке,

И в каждой чуть заметной тонкой щели

Стоит и не уходит наглый свет.

Приди же, тьма! — Но что мне день, когда я

Задумал совершить такое дело,

Которое смутит и день, и ночь.

О да, не я — она пойдет на ощупь

В слепом тумане ужаса: и если

Взойдет на небо солнце, — не дерзнет

Она взглянуть на свет и не услышит

Тепла его лучей. Так пусть она

Желает темной ночи; для меня же

Деяние мое погасит все:

В себе ношу я мрак страшней, мертвее,

Чем тень земли, чем междулунный воздух,

Чем звезды, потонувшие во мгле

Мрачнейшей тучи; в этой бездне черной

Незримо и спокойно я иду

К намеченной и неотступной цели.

О, только бы скорей достичь ее!

(Уходит.)

СЦЕНА ВТОРАЯ

Комната в Ватикане. Входят Камилло и Джакомо, разговаривая.

Камилло

Да, есть такой закон, — недостоверный,

Совсем забытый; если вы хотите,

Он вам доставит пищу и одежду,

В размерах скудных…

Джакомо

Это все? Увы,

Я знаю, скудно будет содержанье,

Которое прикажет мне давать

Расчетливый закон, платить же станет

Косящаяся пасмурная скупость.

Зачем отец не научил меня

Хоть одному из тех ремесел, в которых

Нашел бы я свой хлеб дневной, не зная

Потребностей моих высокородных?

Да, старший сын в любом хорошем доме —

Наследник неспособностей отца.

Желаний много, их насытить — нечем.

Скажите, кардинал, когда б внезапно

Вас кто-нибудь лишил тройных перин,

Шести дворцов, и сотни слуг, и пищи

Изысканной, — и если б вас к тому лишь,

Что требует природа, низвели?

Камилло

Кто говорит, мне было б очень трудно;

Есть правда в ваших доводах.

Джакомо

Так трудно,

Что только очень твердый человек

Способен это вынести. Притом же

Я не один, со мной моя жена.

Она привыкла к роскоши и неге,

В несчастный час приданое ее

Я дал взаймы отцу, не взяв расписки,

И не было свидетелей при этом.

Приходится отказывать и детям

Решительно во всем, а между тем

Они, как мать их, любят жить в довольстве.

И я от них упреков не слыхал.

Скажите, кардинал, быть может Папа

Захочет нам помочь и оказать

Влиянье свыше точных слов закона?

Камилло

Хоть случай ваш особенный, — я знаю,

Что Папа не захочет отступить

От буквы непреложного закона.

С Святейшеством его я говорил

О том, как пир устроен был безбожный,

О том, что надо чем-нибудь сдержать

Такой жестокий гнет руки отцовской;

Но он нахмурил брови и сказал:

«Всегда и всюду дети непослушны,

Изранить, до безумья довести

Родительское сердце — что им в этом!

Они всегда презреньем буйным платят

За долгий ряд отеческих забот.

Всем сердцем я жалею графа Ченчи:

Он, верно, оскорблен был очень горько

В своей любви, и вот теперь он мстит,

И ненависть — любви его замена.

В великой и кощунственной войне

Меж молодым и старым я, который

Сединами украшен, телом дряхл,

Хочу, по меньшей мере, быть нейтральным»

(Входит Орсино.)

Вы были там, Орсино, подтвердите

Его слова.

Орсино

Слова? Какие?

Джакомо

Нет,

Прошу не повторяйте их. Довольно.

Так, значит, нет защиты для меня, —

Нет, кроме той, которую найду я

В себе самом, уж раз меня пригнали

На край обрыва. Но еще скажите,

Невинная сестра моя и брат

Доведены до крайности и гибнут

В руках у бессердечного отца.

Я знаю, летописные страницы

Италии укажут имена

Мучителей известных, Галеаццо,

Висконти, Эццелино, Борджиа.

Но никогда своих рабов последних

Так не терзали эти палачи,

Как собственных детей терзает Ченчи.

Что ж, им, как мне, защиты нет?

Камилло

Зачем же, —

Пусть подадут они прошенье Папе,

Я думаю, что он им не откажет;

Но он не хочет только ослаблять

Отеческую власть, он видит в этом

Пример опасный, так как власть отца

Есть как бы тень его верховной власти.

Прошу вас извинить меня. Я занят,

И дело неотложное.

(Уходит.)

Джакомо

Но вы,

Орсино, — для чего ж вы задержали

Ходатайство?

Орсино

Я представлял его,

Сопровождая просьбами, мольбами,

Он даже не ответил на него.

Я думаю, что ужас злодеяний,

Описанных в прошении (и правда,

Кто мог бы в них поверить), перенес

Весь гнев его Святейшества с злодея

На тех, кто был страдательным лицом.

Так разумею я из слов Камилло.

Джакомо

О друг мой, этот дьявол, что блуждает

Во всех дворцах и носит имя — деньги,

Молчанье нашептал Отцу Святому.

Что ж нам осталось? Быть как скорпион,

Когда он сжат огнем кольцеобразным,

Убить себя? Ведь тот, кто наш мучитель,

Прикрыт священным именем отца, —

А то бы…

(Резко умолкает.)

Орсино

Что ж ты смолк? Скажи, не бойся.

Понятье — только звук, когда оно

Не совпадает с точным содержаньем.

Когда служитель Бога вероломно

Со словом Бог соединяет ложь, —

Когда судья неправым приговором

Невинность заставляет трепетать, —

Когда хитрец, надев личину друга,

Как если б я теперь хитрил с тобой,

Дает советы с тайной личной целью —

И, наконец, когда свирепый деспот

Скрывается под именем отца, —

Из этих каждый только осквернитель

Того, чем быть он должен.

Джакомо

Не могу я

Сказать тебе, чт_о_ в мыслях у меня.

Наш ум готов нередко против воли

Измыслить то, чего он не хотел бы;

Воображенью нашему нередко

Мы доверяем ужасы, которых

Вложить в слова не смеем; взор души,

На них взглянув, смущается и слепнет.

Я слышу в сердце ропот возмущенья,

В ответ на мысль, встающую в уме.

Орсино

Но сердце друга то же, что заветный

Укромный угол нашей же души,

Где скрыты мы от светлых взоров полдня

И воздуха, что может все предать.

В твоих глазах читаю я догадку,

Мелькнувшую во мне.

Джакомо

О, пощади!

Вокруг меня как будто лес полночный,

И я, ступая в нем, спросить не смею

Невинного прохожего, как выйти, —

Боюсь, что он, как помыслы мои,

Окажется убийцею. Я знаю,

Что ты мой друг, и все, что я посмею

Сказать моей душе, скажу тебе,

Но только не сейчас. Теперь хочу я

Побыть один во тьме забот бессонных.

Прости, не говорю тебе приветствий,

Не в силах я сказать тебе: «Всего

Хорошего», — чт_о_ я сказать хотел бы

Своей душе, измученной и темной,

Где встало подозрение.

Орсино

Всего

Хорошего! Будь чище иль смелее!

(Джакомо уходит.)

Я убедил Камилло поддержать

Чуть-чуть его надежды. Так и вышло.

С моим сокрытым планом совпадает

Одна черта, замеченная мною

У всех, принадлежащих к их семье:

Они всегда подробно рассекают

Свой дух и дух других, и эта склонность

Быть собственным анатомом — всегда

Опасным тайнам волю научает;

Она, как искуситель, завлекает

Способности души в глухую пропасть

Намерений, давая нам понять,

Что можем мы задумать, можем сделать:

Так Ченчи рухнул в яму; так и я:

С тех пор как Беатриче мне открылась

И мне пришлось постыдно отступить

Пред тем, чего не жаждать не могу я, —

Я представляю жалкую фигуру

Пред собственным судом своим, с которым

Теперь я начинаю примиряться.

Я сделаю возможно меньше зла:

Пусть этой мыслью несколько смягчится

Мой обвинитель — совесть.

(После паузы.)

И потом,

Что тут дурного, если Ченчи будет

Убит, — и если будет он убит,

Зачем же буду я орудьем смерти!

Не лучше ль мне всю выгоду извлечь

Из этого убийства, предоставив

Другим опасность, связанную с ним.

И черный грех? Из всех земных созданий

Я только одного боюсь: того,

Чей меткий нож быстрее слов. И Ченчи

Как раз такой: пока он жив, священник,

Дерзнувший обвенчаться с Беатриче,

Найдет в ее приданом скрытый гроб.

О сладостная греза, Беатриче!

Когда бы мог тебя я не любить!

Иль, полюбив, когда бы мог презреть я

Опасности, и золото, и все,

Что хмурою угрозой возникает

Меж вспыхнувшим желанием и целью

И дразнит за пределами желанья,

Заманчиво смеясь! Исхода нет.

Немая тень ее со мною рядом

Склоняется, молясь, пред алтарем,

Преследует меня, когда иду я

На торжища людские, наполняет

Мой сон толпой мятущихся видений,

И я, проснувшись, чувствую, дрожа,

Что в жилах у меня не кровь, а пламя:

Когда рукой горячей я коснусь

До головы, исполненной тумана,

Моя рука и жжет ее, и ранит;

И если кто-нибудь передо мной

В обычной речи скажет «Беатриче»,

Я весь дрожу, горю и задыхаюсь;

И так бесплодно мыслью обнимаю

Виденье неиспытанных восторгов,

Пока воображение мое

Не изнеможет так, что от желанья

Наполовину сладко обладает

Самим же им воссозданною тенью.

Но больше не хочу и наполнять

Свой жадный дух бессонными часами.

В разгаданных сомнениях Джакомо —

Опора сладких замыслов моих,

На них они возникнут дерзновенно:

Как с башни, вижу я конец всего.

Ее отец погиб; меж мной и братом

Глухая тайна, верная, как гроб;

У матери в душе испуг безмолвный

И, чуждая упреков, мысль о том,

Что страшно так мечта ее свершилась.

И наконец, она! Смелее, сердце!

Смелей! Что может значить пред тобою

Неопытность девической души,

Во всем пустынном мире одинокой.

Есть нечто, что дает мне все предвидеть

И служит мне порукой за успех.

Когда подходит страшное, — какой-то

Незримый демон в сердце у людей

Взметает мысли черные, и вечно

Не тот преуспевает, кто для злого

Становится орудием, а тот,

Кто льстить умеет духу преисподней,

Пока его не сделает рабом,

И сможет захватить его владенья,

С добычей человеческих сердец,

Как это я теперь сумею сделать.

(Продолжение следует)

Читать по теме:

8 комментариев

Дорогая Натали! Благодарю за поддержку темы семьи Ченчи в художественной литературе. Последствия вебинара о Мадиани самые неожиданные. Не я одна удивилась предложению дать Нобелевскую премию не написавшему ни строчки много лет Фазилю Искандеру. Захотелось понять, какие сюжеты, характеры, образы, темы интересовали самого основателя премии. Оказалось, что Альфреда Нобеля интересовал такой , по выражению Ирины Анатольевны, нафталин вечных проблем как история семьи Ченчи из 16 века. Писал свою трагедию в прозе «Немезида» в 1896 году уже фактически на смертном одре.. После публикации трагедия Шелли в 1819 году много чего произошло в девятнадцатом веке интересного. Нобель должен был знать роман Достоевского «Братья Карамазова», центральная тема которого – отцеубийство. Толчком послужила реальная история молодого человека, встреченного писателем на каторге. Но когда мы читаем описание Федора Карамазова, его «профиля римлянина времен упадка», то нам явно подмигивает Франческо Ченчи, гордый римский профиль которого описал Стендаль. Тему семейства Ченчи ввел в русскую литературу Александр Сергеевич Пушкин. Помните прекрасный советский телефильм в трех сериях «Маленькие трагедии»? Сюжеты маленьких трагедий связывает импровизатор из «Египетских ночей» ( 1835). Среди поданных записок с предлагаемыми темами – семья Ченчи. Могу предположить ,что Пушкин был знаком с трагедией Астольфа де Кюстина «Беатриче Ченчи» ( 1833). Пушкин не написал произведения на эту тему, но разве в «Скупом рыцаре» не проглядывается отношения между графом Ченчи, который отказался содержать сыновей, и подобным же отношением героя к сыну? Трагическая история реальной семьи 16 века оказала не только прямое, но и косвенное влияние на литературу.

Дорогая Елена! Спасибо, что привлекли внимание к такой интересной теме. Помню эта история поразила меня в детстве, когда читала Стендаля. Шелли тогда было не достать. Я думаю многим будет интересно восполнить этот пробел.

Дорогая Натали! Я тоже начала со Стендаля, а трагедию «Ченчи» Шелли прочитала в 1983 году летом. Эта история потрясает людей шесть веков (!) — 16 век, когда по горячим следам через четыре дня после казни чтобы успеть до аукциона земель и поместий Ченчи в октябре была на скорую руку сляпана рукопись, о которой говорит в предисловии Шелли и которую Стендаль с купюрами пересказывает, 17 , 18, 19, 20 и 21 века ! Есть ли еще реальная история девушки 22 лет, которая вдохновляет на трагедии, оперы и фильмы шесть веков подряд? И как эволюционировал сюжет от «отцеубийцы» до «я не верю, что Беатриче убила отца» из уст Караваджо в 2007.

У Стендаля в «Итальянских хрониках» много трагических историй про герцогиню Паллиано, Витторию Аккорамбони, аббатису из Кастро, сестру Схоластику, но ни одна из них не трогает так как история Беатриче Ченчи. До 21 века история виделась как противостояние взбунтовавшейся против тирана-отца дочери, так представляет сюжет и Шелли. Но если копнуть глубже и дальше в 50 е годы 16 века, то это проклятие денег, с которых так и капает кровища. И это проклятие обрушивается на детей и внуков. Вечная тема. Как сложится судьба нынешней «золотой молодежи» через 50 лет? Кристофоро Ченчи грабил папскую казну, пользуясь, как теперь говорят, административным ресурсом в 50 годах 16 века. К времени папы Климента VIII «административный ресурс» перешел в другие руки. Ирина Анатольевна права: «нет совести, нет и ума». Граф Ченчи при доходе 150 тысяч пиастров в год катался этаким колобком «от дедушки, бабушки ушел» мимо многих пап, пока не нарвался на «наместника Христа» с волчьим нюхом и хваткой. На чужой роток не накинешь платок: так римляне Климента VIII заклеймили. Шелли упоминает и не раз, что Ченчи богат, но откуда это богатство. И о конфискациях земель племянником папы Альдобрандини ни слова. А это очень важно. Я почувствовала Ваш интерес к итальянским хроникам Стендаля по Вашему нику в Технаре.

Елена, вы замечательно наблюдательны.

19 августа последний допрос Беатриче, когда мачеха и братья уговаривали ее сознаться…

Натали, а Шелли — провидец! Архивов не читал, но шестикрылый серафим все ему открыл. Каким подлецом и провокатором он прелставляет Орсино — прообраз монсиньора Гуэрры. Брат Беатриче Джакомо открытым текстом его обвиняет в провокации, зачем втянул в убийство, но потом извиняется,а зря. Добрый прелат уже накатал донос на него и по его наводке Джакомо арестовали у дверей собственного дома. А добрый прелат, нанимавший убийц, пустился в бега.

Да, я наблюдательна .Несообразности манускрипта трудно не заметить после знакомства с источниками. Олимпио Кальвети никто не выгонял с должности управляющего замком. Не было необходимости в помощи Беатриче и Лукреции,чтобы его с Марцио Каталани в замок пустить. Все ходы и выходы знал. А кто первый прибежал на крики в замке? Его супруга! Ей соседи сообщили, что в замке кричат. Она и побежала, по ее словам, одна нога здесь, другая там. И Беатриче в окне увидела и спросила : «Что случилось, синьора?» А та молчит. Это из материалов ее допроса.

Дорогая Елена! Огромное вам спасибо!

Благодаря вам ресурс «Литературное обозрение» предоставил своим читателям уникальную возможность читать шедевр мировой литературы с непосредственными и живыми комментариями профессионального историка. В чем-то даже соприкоснуться с «лабораторией» творческого и научного процесса настоящего ученого.

По мне, так это просто захватывающе!

Дорогая Натали! Спасибо Ирине Анатольевне Дедюховой за ее вебинары и «Литературному обозрению». Давно не возвращалась к этим текстам. А в начале 2 1 века историки изобразили «полет шмелем» в архивы и там много чего накопали интересного, что представило знакомые с детства тексты в ином ракурсе. Поэтому в сериале 2007 года Караваджо предстает защитником чести и достоинства Беатриче Ченчи. Великий художник так яростно отстаивает ее невиновность в смерти отца- негодяя , который «держал ее в цепях как собаку», что утверждающий обратное получает по физиономии и за драку Караваджо попадает в тюрьму. Эпизод имеет под собой реальное основание. Караваджо действительно подрался с нотариусом Мариано Паскуалано, который папа поручил вести процесс против Беатриче. Художник попал в тюрьму, правда драка случился уже после казни Ченчи. Но кто яростно защищал достоинство Беатриче Ченчи накануне казни? Неизвестный художник, оставивший нам ее потрясающий портрет.

Этот художник передал эстафету поэтам. В предисловии Шелли описывает свое впечатление от этого портрета. Его жена Мэри Шелли подтверждает, что не рукопись, но живописный образ Беатриче вдохновили его написать трагедию. Шелли не мог знать архивных документов, но поэт верно расставил нравственные акценты. Аморального типа Франческо Ченчи не Беатриче, но власть в лице папы давно должна была призвать к порядку. Но как говорит Лукреция Петрони : «Когда злодей наш, как палач, смеется над обществом, над властью, над законом, найдя закон в кармане у себя».

Каждый герой трагедии совершает собственный нравственный выбор. Кардинал Камилло раз за разом спасает Ченчи от заслуженной кары, наивно полагая, что «удар по карману» — самое эффективное средство остановить буйства зарвавшегося аристократа. Собравшиеся на скандальный пир — праздник по случаю смерти сыновей Ченчи предпочитают не вмешиваться в семейные дела, хотя Беатриче просит помощи. А это не последние люди при папском престоле. Здесь и племянники папы и папский камерарий. Но как говорится, наша «хата с краю». Никто не вмешался, никто не одернул негодяя.

Трагедию можно было бы предотвратить, если бы «единственный друг» Беатриче вероломный Орсино вовремя передал папе ее письмо. Интуитивно Шелли чувствует роль этого человека как провокатора. Имея на руках письмо отчаявшейся девушки, он разрабатывает и осуществляет план убийства ее отца! Палей о палец не ударяет, чтобы ее спасти. Но кто то все-же довел до прапы сведения о бесчинствах. В трагическую ночь папский посланник Савелло ( тюрьма в которую поместили Беатриче называлось тюрьма Савелли) приезжает арестовать Ченчи в замке Петрелла, но опаздывает – свершилось убийство.

В трагедии речь идет о сохранении души Беатриче. Мерзавец отец посягает не только на тело, но на душу своей жертвы. Граф Ченчи отлично знает, в какое нравственном гноище скатился, упоминая, что через него «действует демон». Но тирану надо, чтобы его дочь признала добро злом, черное — белым и добровольно согласилась на сожительство с родным отцом. Его ярость вызывает нравственное превосходство дочери.

Дорогая Натали! Жду продолжения трагедии Шелли с Вашим как всегда замечательным оформлением. Оно – выше похвал. Очень уместны кадры из фильма «Беатриче Чнчи» от 1956 года. Актриса очень похожа на знаменитый портрет.

О Беатриче Ченчи в 20 веке было снято семь фильмов в 1909, 1910, 1913, 1926, 1941 и 1969.

Сюжет развивался в русле, предложенном Шелли. Однако после публикации историками двух книг о процессе Ченчи в 19 веке с приложением документов, режиссеры внесли некоторые изменения в расстановку действующих лиц. Вероломный негодяй Орсино ( Гуэрра) был исключен из состава действующих лиц как «друг» или «возлюбленный» героини. Его место занял Олмпио Кавальетти.