Ирина Дедюхова

Парнасские сестры

8. Терпсихора

Ведут таинственные оры

Свой тайнозримый хоровод.

Умрёт ли кто иль не умрёт —

Но дивной музы Терпсихоры

Прекрасен в вечности полёт.

Ты, смертный, утешайся пляской.

Следи движенье снежных рук,

И флейты нежный тонкий звук, —

И очарован музы лаской

Не бойся горестных разлук.

Увянут розы, всё истлеет,

Испепелится твой чертог,

Но на Парнасе дивный Бог

Всё в странном свете пламенеет:

Он тлен печальный превозмог!

Своей любимой — Терпсихоре —

Он повелел тревожить нас,

Чтоб в сердце пламень не угас,

Чтоб в радость обратилось горе,

Когда пробьёт последний час.

Чулков Георгий Иванович (1879-1939)

Эрато подождала, пока старушка, подозрительно косясь на ее самую приторную улыбочку, медленно достанет ключ от домофона и войдет в подъезд, пытаясь захлопнуть дверь прямо перед ее носом. Божий одуванчик, конечно, не рассчитывала, что она вставит ногу в замшевом ботильоне в дверной проем. Схватив бабульку за норковый воротник драпового пальто, она энергично отжала ее в сторону, прорываясь в подъезд.

— Тихо, старая! – прошипела она приготовившейся заорать бабке. – Я – врач! Да успокойтесь, больная! Где тут Владимирская кастинг проводит?

— В подвале! За той дверью, — прошептала старушка. — А что с ней?

— С ней – ничего! Здоровая, как лошадь! — ответила она, дергая за дверь в подвал, которая на удивление легко открылась. Но, спохватившись, добавила для старушка, которая, похоже, вовсе не собиралась никуда уходить и в любой момент могла заорать: «С парнем там из подтанцовки опять проблемы, грыжа паховая!»

— А-а, — протянула старушка понимающе. – Это с Игорем? Он у них слабенький.

— Не знаю, — ответила Эрато, спускаясь в подвал.

Глаза не успели привыкнуть к полутьме подвала, поэтому она не сразу поняла, что за большая уютная преграда возникла у нее на пути.

— Вы по какому вопросу? – спросила преграда приятным мужским баритоном.

— А вот по какому! – ответила она, что есть силы саданув охраннику в пах жалобно зазвеневшим ридикюлем.

Она бежала по подвалу впереди охающего охранника, стараясь не зацепиться прической за подвешенные к потолку канализационные трубы, проклиная Владимирскую, назначившую кастинг в столь экзотическом месте. Охранника она старалась не слишком опережать, понимая, что тот должен охранять именно то, что ей тут было нужно. Вообще охранник в черном костюме в подвале, пахнувшем канализацией, как-то оттенял дикость обстановки, которая, впрочем, вполне соответствовала ее представлениям об известной балерине.

Хотя она понимала, что охранник поставлен специально для нее, она все же надеялась ворваться к Владимирской раньше, чем он преградит ей вход. Но реакция ее подвела. Увидев застекленную дверь, освещенную изнутри, она сделала рывок, но немного запоздала, и увесистая туша охранника повисла у нее на плечах. Она пнула дверь ногой, та открылась, и она попыталась войти в неожиданно большой светлый зал с зеркалами по двум стенам, посреди которого на дерматиновых креслах сидела Владимирская с двумя танцорами своего коллектива.

— Так вот где ты кастинг проводишь! – прохрипела Эрато, пытаясь укусить руку душившего ее охранника. – Отстань ты, я же по делу! Скажи ему, чтобы он отстал! Мы можем поговорить?

— Да о чем мне с тобой говорить? – возмутилась балерина Владимирская, поправляя безупречно гладко зачесанные волосы, украшенные серебристой заколкой с жемчугом и перламутровыми цветочками.

На ней было ярко-синее трико и розовая маечка, украшенная черными стразами. Поверх этого одеяния, больше похожего на оперение райской птицы, небрежно болтался огромный многоярусный кулон из белого золота, усыпанный бриллиантами. Ее спутники были одеты намного скромнее, кроме эластичных брюк, белых маек, поверх которых красовались черные подтяжки, — из одежды на них больше ничего не было.

Владимирская грациозно встала, вышла из зала в коридор и, сделав знак охраннику, жестом предложила Эрато следовать за собой.

— Так и думала, что будет какая-то подстава! – недовольным тоном заметила она на ходу, оборачиваясь к Эрато, пригибавшейся, чтобы не зацепиться за навешанные к потолку трубы.

— Ну, и место ты для кастинга выбрала! – пробормотала Эрато.

— Для тебя и выбрала, — ответила ей Владимирская, приглашая в какой-то кабинет за простой дверью. – Думаешь, я не поняла, что это ты? «Молодая, подающая надежды балерина!» Я сразу поняла, что за надежды ты можешь подавать и кому! Мы здесь хореографию прорабатываем. Ты представить себе не можешь, сколько вокруг воров! Стоит что-то придумать, как это все снимают и выкладывают в Интернет. Но ты – хуже всех!

В кабинете стоял стол, заваленный бумагами и окурками, возле которого примостили два обшарпанных кресла.

— Я не понимаю, в чем ты меня-то обвиняешь? – поинтересовалась Эрато.

— А кто мне посоветовал самой опубликовать эти снимки с летнего отдыха? Кто меня на это подбивал? Кто мне хвастал, как тебе помогает в работе эротическая фотосессия, выложенная в Интернет? Я-то все места ракушками прикрыла, а ты вообще на фотках голая была! И теперь она врет, будто это чей-то «подлый фотошоп», а ты никогда «не опускалась до такого, как Владимирская!» Больно кому-то надо вместо тебя без трусиков сниматься! А как ты мне врала, что мне просто необходимо выложить свою фотосессию самой, чтобы больше никто не говорил, будто я – толстая? И теперь я должна тебя поблагодарить за это? Учитывая, что началось потом? – возмутилась Владимирская.

— А кто мне посоветовал самой опубликовать эти снимки с летнего отдыха? Кто меня на это подбивал? Кто мне хвастал, как тебе помогает в работе эротическая фотосессия, выложенная в Интернет? Я-то все места ракушками прикрыла, а ты вообще на фотках голая была! И теперь она врет, будто это чей-то «подлый фотошоп», а ты никогда «не опускалась до такого, как Владимирская!» Больно кому-то надо вместо тебя без трусиков сниматься! А как ты мне врала, что мне просто необходимо выложить свою фотосессию самой, чтобы больше никто не говорил, будто я – толстая? И теперь я должна тебя поблагодарить за это? Учитывая, что началось потом? – возмутилась Владимирская.

— Скажем, я тебя не подбивала, а вдохновляла! – отрезала Эрато. – Ну, и что? Тебе же понравилось!

— Ах, ты дрянь! – в сердцах бросила Владимирская. Эрато нисколько не сомневалась, что она примеривалась, как бы кинуться на нее, поэтому на всякий случай прикрылась сумкой.

— Ты же сама сказала, что надо быть добрее друг к другу! – прокричала она Владимирской из-за ридикюля. — Цитирую: «Жизнь такая не вечная! Красота и доброта ее спасет!»

— Значит, тебя можно спокойно придушить, ты страшная и злая! – более спокойно сказала Владимирская, опускаясь в кресло. В своем ярком костюме и театральном макияже она смотрелась еще более нелепо на фоне порванной грязной обивки кресла, в обстановке этого мрачного подвала, пропитанного запахами гнили и пота.

— Зато я оставила записку с адресом этого подвала и написала, что поехала на кастинг к Владимирской! – ответила ей Эрато, рассматривая стены с вздувшейся от племени масляной краской. — Слушай, перестань дуться, у меня к тебе дело!

— Какие у меня с тобой после этого могут быть «дела»? – капризным тоном проворчала Владимирская, скрестив руки.

— Но кастинг-то ты мне назначила! – пожала плечами Эрато. — Я хочу у тебя спрятать одну вещь…

— Конечно, краденую? – съехидничала Владимирская.

— Нет, — отмахнулась Эрато, убирая со стола бумаги и окурки, чтобы выложить на освободившееся место часы Сфейно. — Но ходить мне с этой вещицей страшно, а ты… и тебя…

— А я – дура, и меня не жалко! – догадалась балерина. – Какая же ты… все-таки!

Вместо ответа Эрато полезла в сумку и вынула хрустальные часики с топазовой чашей. Владимирская зачарованно смотрела, как в тусклом свете грязной лампочки во флаконах вспыхивали золотые песчинки.

— Что это? – шепотом спросила она. — Я ведь такое где-то уже видела! Мне давно приснился сон, где женщина показывала мне вот эту колбочку, щелкала по стеклу, и я понимала, что буду балериной. А потом мы с ней на одну ночь попадаем на спектакль балета «Лебединое озеро» 1895 года…

— Мне сейчас только цитат из твоих мемуаров не хватало! Я уже прочла это место в твоей книге: «В тот момент у меня появилась не просто мечта, а настоящая цель в жизни и уверенность, что я ее достигну. В тот день я сказала: «Мама, я буду балериной!» — поддела ее Эрато.

— Будто ты не знаешь, как такие книги пишутся! Честно говоря, «Мама, я буду балериной!» – общий момент всех балетных мемуаров, – пояснила Владимирская. — Детей до шести лет не пускали на спектакли, о чем сообщалось на обратной стороне билетов. Но все нынче пишут, будто попадали туда раньше. Ну, и мне написали, как всем, тем более, что мои родители были действительно знакомы с администратором театра. Я на сайте нашего прославленного премьера прочла, что он был на «Щелкунчике» перед Новым годом, взяла, да и себе такое же написала. На самом деле я действительно была в театре, но на «Спящей красавице» и практически ничего не помню. Что вообще можно запомнить в пять лет?

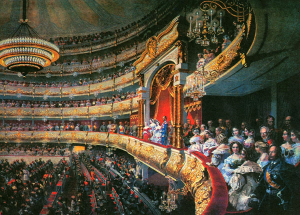

Зичи Михаил Александрович Спектакль в московском Большом театре по случаю священного коронования императора Александра II

— А как же «сеточка, натянутая под бархатными перилами лож, на которой лежали программки»? – поинтересовалась Эрато. – Мне эта деталь запомнилась. И как тебе мама объяснила, что в старину красиво одетые дамы укладывали на эти сеточки свои веера. Да и обстановку театра ты очень даже возвышенно описала: люстры, роспись плафона, золотую лепнину, бархатные кресла. Ерунду всякую, вроде «и этот ни с чем несравнимый запах праздника и чуда»! Очень на тебя похоже. Потом тебе мама объяснила, как надо вести себя в театре, а тебе «очень захотелось быть такой же нарядной и выглядеть так же красиво и достойно, как те дамы». Кто эти мемуары за тебя писал? Сама, что ли?

— И сама тоже! – ответила Владимирская, упрямо поднимая подбородок. – Я же не напишу в мемуарах, что среди ночи за мной пришла незнакомая женщина и повела меня на представление, где перед спектаклем я разговаривала с воспитанниками Императорского театрального училища. У них была мечта выбиться хотя бы в состав корифеев и корифеек для Valse champetre, «Пейзанского вальса» в «Лебедином озере». Все тогда страшно волновались. Балет с треском провалился, долгое время не шел, хотя нам сегодня сложно это себе представить. Честно говоря, мне было не до плафонов. За кулисами творилось что-то невообразимое. Был полностью изменен сюжет. Но еще было неизвестно, как публика воспримет новую оркестровку Дриго, ведь к тому времени все писали, что Петр Ильич – не «балетный» композитор. Отдельные номера в партитуре были переставлены, часть из них изъята, добавлены новые номера. Pas de deux I акта стало дуэтом Зигфрида и Одиллии, причем женская вариация была заменена на оркестрованную фортепьянную пьесу Чайковского – то ли «Шалунья», то ли «Резвушка». Для адажио Одетты и Зигфрида в последнем акте использована мазурка «Немного Шопена». А это «па-па-па-парапа-па» для ансамбля тоскующих лебедей, которую все исполняют нынче на капустниках и корпоративах, был взят вальс «Искорка», который вначале назывался «Вальс-безделушка». И все тряслись, как это воспримут критики, ведь из балета были изъяты па де сис в дворцовом акте и сцена бури – в последнем. А, в отличие от спектакля в целом, они были оценены критикой очень высоко! Поэтому всех колотила нервная дрожь. И потом… был такой триумф! Зал грохотал от аплодисментов, все со слезами выходили на поклоны. А Эвриале тоже разрыдалась и сказала, что, благодаря гению Мариуса Петипа, из почти навсегда погибшего балета — возник шедевр всех времен и народов.

— Владимирская, ты это серьезно? – потрясенно спросила ее Эрато упавшим тоном. – Ты же книжек не читаешь! Ты на самом деле там была? И про Эвриале знаешь?..

— А вот как на эти часы посмотрела, так сразу вспомнила! – радостно подтвердила Владимирская. – У нее еще свои часы были! Они мне подарили диадему госпожи Пьерины Леньяни, танцевавшую королеву лебедей Одетту… Еще они стащили серебряную заколку и крахмальную сеточку пачки, а весь костюм не успели.

— Это точно Эвриале! – больше для себя прошептала Эрато, устало присаживаясь на колченогий стул, стряхнув с него пыль на всякий случай. – У нее вечно эти часики тащат отовсюду, что плохо лежит. Не понимаю только, что расстраиваться из-за костюмов, если на тебя они все равно бы не налезли?

— Должна тебя разочаровать, госпожа Леньяни была шире меня на пять сантиметров в талии, плечи немного поуже, согласна! – зло одернула ее Владимирская. – Но в 16 лет мне бы это все было впору, чуть пришлось бы убавить, так-то! Ты понятия не имеешь, как мне потом пришлось прорываться на дебют в «Лебединое озеро»! Мне, как и всем начинающим балеринам, хотелось бы дебютировать с опытным танцовщиком и хорошим партнером. Но прима театра Юлия Маратовна, и слышать об этом не хотела! Она могла диктовать свои условия руководству балетной труппы, расставаться со своим положением и влиянием не собиралась, а уж ко мне проявляла повышенный интерес. Потом мне сказали, что Юлия Маратовна заявила, что мой дебют надо перенести на следующий сезон и запретила шить для меня в мастерских театра, предложив выдать мне из костюмерной чью-нибудь старую балетную пачку. Хотя по правилам специально для дебютантки всегда шили новый костюм.

— Должна тебя разочаровать, госпожа Леньяни была шире меня на пять сантиметров в талии, плечи немного поуже, согласна! – зло одернула ее Владимирская. – Но в 16 лет мне бы это все было впору, чуть пришлось бы убавить, так-то! Ты понятия не имеешь, как мне потом пришлось прорываться на дебют в «Лебединое озеро»! Мне, как и всем начинающим балеринам, хотелось бы дебютировать с опытным танцовщиком и хорошим партнером. Но прима театра Юлия Маратовна, и слышать об этом не хотела! Она могла диктовать свои условия руководству балетной труппы, расставаться со своим положением и влиянием не собиралась, а уж ко мне проявляла повышенный интерес. Потом мне сказали, что Юлия Маратовна заявила, что мой дебют надо перенести на следующий сезон и запретила шить для меня в мастерских театра, предложив выдать мне из костюмерной чью-нибудь старую балетную пачку. Хотя по правилам специально для дебютантки всегда шили новый костюм.

Я рыдала целыми днями, представляя, как буду в старой пачке ждать, когда Юлия Маратовна соизволит выпустить меня на сцену, как состарюсь вместе с ней в этой пачке. А мы еще потеряли квартиру…

— Слушай, сколько можно? – раздраженно заметила Эрато. – Ты уже где-то рыдала про то, как вы потеряли квартиру.

— Это ты не тратила на дорогу каждый день по три часа! – заорала Владимирская. – Вы все считаете, что мне все дается просто так, за красивые глаза. Мне это прямо говорят! Это ты не засыпала в метро и не каталась до конечной станции, проспав свою остановку. Родители решили продать гараж и нашу двухкомнатную квартиру в Выборгском районе и купить однокомнатную в центре, недалеко от театра. Уже были подписаны документы, квартира – продана, а люди, которые этим занимались, обманули нас, украли деньги и сбежали. И никто нам не помог! Весь год подготовки к премьере и одновременно к госэкзамену у меня прошел в переездах с одной съемной квартиры на другую. И это было непросто! Мы жили как попало, переезжая со всеми вещами одной большой «цыганской» семьей: папа, мама, я, бабушка Аня без ноги, больная сахарным диабетом, кот Маркиз, питбультерьер Франтик, попугайчик и хомячок Васька. И тут после всех страданий я узнаю, что мой дебют Юлия Маратовна решила отложить еще на год, а мне лишь остается в старой пачке ждать ее пенсии! Теперь ты понимаешь, как мне бы пригодились костюмы Пьерины Леньяни?

— А хомячка-то вы зачем завели? – спросила Эрато, понимая, что от вошедшей в раж Владимирской толку не будет, пока она в очередной раз не поведает миру свою историю. То, что мир сузил свои рамки до жуткого подвала, где, кроме нее самой, эта скорбная повесть была никому не нужна, балерину нисколько не смущало.

— Мои родители не допускали мысли, что мне придется дебютировать в чьем-то старом костюме, — со слезами в голосе сказала Владимирская. — Было решено шить пачки за свой счет, а после потери квартиры у нас совсем не было денег. Нам стали помогать друзья, кто чем мог Балетный тюль тогда привозили только из-за границы, в наших магазинах он не продавался, нам помогли купить материал на обе пачки, белую и черную. Мой педагог принесла нам туфли, богато расшитые разноцветными камушками. Мы эти камушки срезали и украсили ими черную пачку, как это было на костюме Одиллии госпожи Линьяни. Мамины подруги приносили нитки бус и старинные боа – и все пошло на украшения балетных пачек. А папа добыл воздушные гагажьи перышки. Из всего этого были созданы настоящие костюмы белого и черного лебедя. И после я непременно вносила в любой костюм что-то свое! А обшивала меня тогда лучшая театральная портниха с безупречным вкусом, с особым строгим петербургским стилем..

— Мои родители не допускали мысли, что мне придется дебютировать в чьем-то старом костюме, — со слезами в голосе сказала Владимирская. — Было решено шить пачки за свой счет, а после потери квартиры у нас совсем не было денег. Нам стали помогать друзья, кто чем мог Балетный тюль тогда привозили только из-за границы, в наших магазинах он не продавался, нам помогли купить материал на обе пачки, белую и черную. Мой педагог принесла нам туфли, богато расшитые разноцветными камушками. Мы эти камушки срезали и украсили ими черную пачку, как это было на костюме Одиллии госпожи Линьяни. Мамины подруги приносили нитки бус и старинные боа – и все пошло на украшения балетных пачек. А папа добыл воздушные гагажьи перышки. Из всего этого были созданы настоящие костюмы белого и черного лебедя. И после я непременно вносила в любой костюм что-то свое! А обшивала меня тогда лучшая театральная портниха с безупречным вкусом, с особым строгим петербургским стилем..

— Отлично! Ты дебютировала, преодолела очередные интриги, поздравляю! – подвела итог ее монологу Эрато. – И все для того, чтобы оказаться сейчас в этом подвале и рассказывать мне в сотый раз про перышки и камушки.

— А мы с тобой встретились в таком неподходящем месте потому, что ты подличала против меня, как и другие! – сказала Владимирская, вытирая повлажневшие ультрамариновые глаза. – С вас-то какой спрос? Сидели бы в зале, радовались бы классическому искусству! Ведь все это я делала для творчества! Вы же даже знать не хотите, что это стоило мне самой и моим родителям! Не понимаю, зачем надо было лишать меня единственной возможности проявить себя? Это всем, кто расправлялся со мной, нисколько не нужен балет! А для меня это так же естественно, как дышать! Хоть в подвале!

— Слушай, как бы нам перевести тему разговора в более конструктивное русло? – пробормотала явно пристыженная Эрато, не решаясь взглянуть на хлюпавшую носом Владимирскую.

1845. Carlotta Grisi (left), Marie Taglioni (center), Lucille Grahn (right back), and Fanny Cerrito (right front) in Pas de Quatre, London

— Меня из профессии выкинули в 27 лет, когда я только начала подходить к пику своей формы, — окончательно разревелась Владимирская. – Я только-только должна была собирать хоть какие-то дивиденды от каторжной работы, постоянных интриг, издевки… У меня оставался краткий миг расцвета! Пять лет были моими по праву за постоянную ежедневную работу с пяти лет! И меня оскорбили, выгнали из театра люди, которые в своей жизни не делали ничего, кроме всяких гнусностей!

— Ну, успокойся, прошу тебя! – попыталась утешить ее Эрато, уже готовая сама разреветься.

— За три года до этого кошмара я видела, как у всех на глазах был уволен прежний директор театра, — ответила Владимирская, опустив голову. – Ничего гаже и страшнее я не видела до тех пор, хотя пережить довелось многое. Ты же понимаешь, что наш прежний директор был одним из балетных корифеев, имел мировую известность, их пара с моим педагогом считалась лучшей мировой балетной парой всех времен и народов. Он пригласил меня в «Лебединое озеро», его жена столько сделала для меня! И тут на моих глазах… его выгнали из театра, как собаку! И кто? Он шел в театр на собрание труппы по случаю открытия сезона, у служебного подъезда навстречу ему неожиданно бросился суетливый неопрятный субъект, бывший тогда министром культуры… Мы все почувствовали недоброе, но не понимали, что происходит. Вдруг этот министр, протягивая руку с какими-то шуточками, начал бормотать, что «государственная необходимость» вынудила «их» принять неприятное для него решение. До меня такие вещи вообще доходят до последней! Я думала, что директору сейчас дадут орден, даже чуть в ладоши хлопать не начала. Потом смотрю, что-то не так… Директор, не дослушав кривлявшегося министра и не подав ему руки, развернулся, сел в машину и уехал из театра навсегда. Вместе с ним о его увольнении узнал и весь мир, так как эту ужасную сцену российское телевидение многократно показало по всем каналам. И когда аналогичная история случилась со мной, я уже не удивилась. Было просто противно.

— Ужасная сцена, — пробормотала Эрато. – А главное, все так неожиданно.

— Нет, я этого ожидала, — призналась Владимирская. – Люди вначале считают, будто смогут избежать того, что уже маячит в будущем, если… расплатятся кем-нибудь другим. И каждый раз мне кажется, что, не начини они расплачиваться другими, все могло сложиться иначе. Когда в театре художественным руководителем балета стал постоянный партнер ведущей солистки, которая потом в Грузию уехала. Могла бы и раньше свалить, глядишь, у меня бы все сложилось иначе. Говорят, у себя на родине она такое устроила среди балетных, что самый известный хореограф в бега ударился, недавно в Твиттере читала. А тогда она у нас правила балом или «праздником жизни», на котором я очень быстро почувствовала себя чужой: мне не предлагали танцевать ничего, кроме партии Одетты в «Лебедином озере», и то – угождая желанию директора театра. Его возмущенная жена, мой педагог отправилась к худруку отстаивать мои права. Вернулась она совсем в другом настроении — подавленной и удрученной. Из ее объяснений я поняла, что ее муж теряет власть в театре. Вскоре встретила в коридоре театра и самого директора. Он, стараясь не смотреть мне в глаза, сказал, что если выполнят данные мне обещания, то пострадает сам. Уговаривал меня подождать, пока изменится ситуация в театре, уверяя меня, что я еще все успею станцевать, потому что у меня вся жизнь впереди, ведь мне всего двадцать два года. Мне уже было почти двадцать три. Через три года его выгнали у всех на глазах самым унизительным образом, а еще через три года выгнали меня. Человек, которого ты увела у меня, пришел к новому директору и за деньги попросил выгнать меня из театра. И все!

— Но ведь он и до тебя был женат! – заметила Эрато. – Он бы все равно тебя бросил!

— Возможно, — согласилась Владимирская. – Но сделал бы это менее садистски, не так. Ведь для меня театр, балет – это все!

— Нет, он бы сделал еще хуже, поверь, — возразила Эрато, вспомнив его бесцеремонную жену. . Вообще неизвестно, чем бы все закончилось.

— Но главное, что множество пережитых мною измен, интриг, тяжелого труда… все свелось к нашей перепалке из-за фотосессии с камушками, — вздохнула Владимирская. — Какая глупость и суета!

— Но посмотри, это еще не конец! – сказала Эрато, указывая на флакон Терпсихоры с клубящимися в нем золотыми искорками. – Чтобы ты не делала, по каким бы подвалам не скиталась с хомячками и питбультерьерами, ты вся в золотом песке Терпсихоры! Ты – сама муза танца, олицетворяющая гармонию между внешним и внутренним, душой и телом. А твое имя переводится как «наслаждающаяся хороводами». Смотри, в какой дыре мы находимся, а ты пытаешься улыбаться! Терпсихору всегда изображали танцующей, со счастливой улыбкой на лице. «На голове — венок, в руках – златая лира», как тебя описывали древние поэты.

— Я чувствую, что это, возможно не конец, я могу создавать авторские программы, но… это не классический балет, — с горечью сказала Владимирская. – Чтобы поддерживать школу, нужен класс, педагог. Балет – единственная профессия, которая до конца жизни нуждаешься в педагоге. Впрочем, моих лучших педагогов уже нет на этом свете. И должна признать, что жена бывшего директора театра, сама бывшая самой прославленной примой, до которой нам всем не дотянуться, была самым фантастическим педагогом! Как мне ее не хватает! Педагог – это стержень всей нашей профессии Меня восхищали ее широкая образованность, ум и интеллигентность, очень старалась быть достойной ученицей. И еще меня удивляла ее скромность: прославленная балерина делила гримерку с шестью артистками кордебалета.

— Я чувствую, что это, возможно не конец, я могу создавать авторские программы, но… это не классический балет, — с горечью сказала Владимирская. – Чтобы поддерживать школу, нужен класс, педагог. Балет – единственная профессия, которая до конца жизни нуждаешься в педагоге. Впрочем, моих лучших педагогов уже нет на этом свете. И должна признать, что жена бывшего директора театра, сама бывшая самой прославленной примой, до которой нам всем не дотянуться, была самым фантастическим педагогом! Как мне ее не хватает! Педагог – это стержень всей нашей профессии Меня восхищали ее широкая образованность, ум и интеллигентность, очень старалась быть достойной ученицей. И еще меня удивляла ее скромность: прославленная балерина делила гримерку с шестью артистками кордебалета.

— Вот и тебе скромности не занимать! – улыбнулась Эрато. – Хорош грустить, давай подумаем, где можно спрятать эти часы.

— Ну, здесь точно ничего прятать нельзя, — задумчиво ответила Владимирская. – Здесь к ночи люди всякие собираются, подвал теплый, замок вот опять сорвали. А какая твоя личная заинтересованность? Ты что, тоже Эвриале видела?

— Нет, я видела владелицу этих часов, Сфейно, — сказала Эрато. – Гордиться мне особо нечем, вот мой флакон. У тебя полно золотого песка, потому что ты пока себя не растратила. И все твои фотосессии, как ни странно, не принесли никакого вреда искусству. Единственное, что можно поставить тебе в вину, слишком сильную опеку твоей мамы, вовсе не мою. Ты позволяешь ей жить за себя, понимая, скольким ты ей обязана. Но не дети должны родителям, а родители дают своим детям то, что могут и хотят дать. А из-за того, что у тебя детства и юности не было, ты начала все наверстывать не в то время, не с теми и в целом неправильно. Но действовала ты именно в том русле, в какое я направляла не тебя одну, пропитывая все вокруг нездоровым эротизмом. А теперь, как видишь, мое время подходит к концу. И если бы ты знала, как мне сейчас страшно.

— Хорошо, откуда у тебя эти часы, и что я ними должна делать? – спросила Владимирская тоном примерной ученицы. – Спасибо тебе, конечно, за самокритику, но не думаю, что ты чем-то «пропитывала все вокруг», такое время было… уже все насквозь пропитое. И еще я не понимаю, при чем здесь музы и как они связаны с флаконами.

— На «Лебединое озеро» 1895 года ты ходила с горгоной по имени Эвриале, — теряя терпение, ответила Эрато. – Только я не хочу об этом говорить здесь, мне тут еще страшнее. Когда ты в первый раз говорила о ней, мне показалось, что кто-то за трубами шевелится.

— Возможно, это крысы, — безмятежно предположила Владимирская. – Они тут дикие, не домашние. Не такие симпатичные, как хомячки, но я всегда себе говорю, что крысы и хомячки — это почти одно и то же.

— Я с хомячками и питбулями не жила, но считаю, что это нечто побольше крысы будет, — лучше нам отсюда убраться подобру-поздорову, — с опаской сказала Эрато, складывая часы в ридикюль. Поедем ко мне в офис, я тебе по дороге про этих крысок расскажу.

Вдруг тусклый свет в подвале два раза мигнул и погас. В сгустившейся тьме они услышали шорох, будто рядом с ними поправляла оперенье огромная птица.

— У тебя хомячок свет вырубал? – одними губами спросила Эрато.

— Это не хомячки, — уверенно прошептала в ответ Владимирская.

Чьи-то уверенные тяжелые шаги медленно приближались к ним по коридору от электрощитовой. Им надо было как можно скорее возвращаться к выходу из подвала. Эрато почувствовала, как Владимирская взяла ее за руку и потянула за собой. Они тихо вышли в коридор, Владимирская ступала легко и почти неслышно, а Эрато приходилось идти на цыпочках, чтобы каблуки не стучали по цементному полу. Позади хлопнула дверь в комнате, где они только были, там будто прошелся вихрь, было слышно, как отлетел к стене стул, на котором только что сидела Эрато.

— Давай быстрее! – скомандовала Владимирская. – Ты кого ко мне привела?

— Гарпии! – ответила Эрато, прибавив шагу, стараясь не прислушиваться к шорохам за спиной. – Думаю, это Окипета… или Келайно. Аэллопе при мне Сфейно сожгла оперение, Аэлло сейчас точно с ней… Все гадости, которые ты описывала в своем театре, очень похожи именно на нее. Она так и действует напролом, чтобы непременно уничтожить творческое начало в зачатке.

— Ты давно с ними? – удивилась Владимирская, чуть замедлив шаг. – Лучше бы ты с хомячками возилась!

— А ты вот с ними возилась, но думаешь, будто гарпии только за мной идут? Ты еще не поняла, что вся твоя жизнь – это попытка жить наперекор им! – с излишней горячностью ответила Эрато. – Ты хоть бы сама свою книжку перечитала! Там везде один и тот же почерк! Тебе не приходило в голову, что люди разные, разные города, даже театры разные – а сценарий один и тот же. И все делается за спиной, тихой сапой… Ты слышишь?

Эрато резко остановилась, она больше не слышала шагов за спиной. До стеклянной двери зала, откуда в коридор падал мутный дневной свет, оставалось несколько шагов. Со скрипевших над головой труб и потолка прямо на них посыпалась какая-то гадость. Эрато, вслед за близоруко щурившейся Владимирской, подняла голову вверх, тут же столкнувшись с немигающим взглядом Окипеты. Венец на ее голове сполз на бок, она качалась у них над головой, удерживаясь на трубе одной медвежьей лапой, пытаясь когтями другой подцепить ридикюль, который прижимала к груди Эрато.

— Бежим! – завизжала Эрато, поскакав к выходу, обогнав Владимирскую. – Я тебя в машине подожду, ей нужна эта сумка! Главное, не быть с ней под землей. Давай скорее!

…Владимирская в шубке устраивалась на переднем сидении машины, Эрато внимательно наблюдала в зеркало заднего вида. Никто, кроме Владимирской, из подъезда не выходил.

…Владимирская в шубке устраивалась на переднем сидении машины, Эрато внимательно наблюдала в зеркало заднего вида. Никто, кроме Владимирской, из подъезда не выходил.

— Мальчики сейчас номер остались отрабатывать, — пояснила Владимирская. – Но я им сказала, что ты обещала нам сделать промоушен нашей новой программы. Сделаешь?

— Ладно! – пообещала Эрато сдавленным голосом.

Она все никак не могла прийти в себя от этого ничего не выражавшего взгляда Окипеты. В машине было тепло, в воздухе пахло весной, а сквозь облака проглядывало солнце. Но она не могла избавиться от ощущения леденящего холода. Если раньше ей казалось, что с кем-то из свиты Холодца она сможет договориться, то этот абсолютно отстраненный, сосредоточенный только на желаемом предмете взгляд, окончательно освободил ее от последних иллюзий.

— Владимирская, ты болтай о чем угодно! О своем творчестве, переживаниях, мне все равно, — тихо добавила она. – Только не молчи!

— А почему я их не вижу? – больше саму себя спросила Владимирская. – Ты опять скажешь, что я их не вижу, потому что я – дура. Но это не так! Впрочем, один раз мне показалось, что я имела дело с настоящей гарпией. Вот как только ты сказала, что гарпии борются с нашим творческим началом, так сразу же поняла!

Эрато совершенно не хотелось признаваться Владимирской, что гарпий видят лишь обреченные. Может быть, их видели и другие музы, но ее случай был наиболее тяжелым. В зеркале заднего вида на какую-то долю секунды промелькнула чья-то большая тень. А Владимирская продолжала беззаботно щебетать, как она, почувствовав в себе творческое начало, стала писать стихи. Впервые Эрато была даже благодарна за умение рассказывать о себе и собственной внутренней жизни самым вычурным образом и в самое неподходящее время. И сейчас для нее наступили такие времена, что какую-то уверенность она чувствовала лишь рядом с лучезарно улыбавшейся Терпсихорой.

— Мне было странно и удивительно, что в моей душе появились эти стихотворные строки, потому что я уже давно перестала сочинять стихи. Это случилось после потрясения, перенесенного мною в школе, — грустно улыбаясь, говорила Владимирская, подправляя кисточкой губную помаду. — Я тебе как-то уже рассказывала, что в детстве у меня была потребность постоянно рифмовать свои мысли и впечатления. Возможно, во мне погиб великий поэт! За несколько лет собралась целая тетрадка стихов, написанных на разные случаи и посвященных разным людям. Эту тетрадь я захотела показать своей классной руководительнице – учительнице литературы, уроки которой мне очень нравились. Одноклассникам я стеснялась читать свои стихи, боясь насмешек. Мне важно было узнать мнение человека, который профессионально разбирается в поэзии. Отдавая учительнице тетрадь, я, конечно, просила никому ее не показывать. Однако на следующий же день учительница заявила на весь класс: «У нас появилась поэтесса. Послушайте ее стихи!» И начала их читать. Я оцепенела от ужаса! Она читала совсем не так, как стихи звучали у меня. В ее голосе мне слышались насмешливые, издевательские интонации. Я боялась смотреть в глаза своим одноклассникам. Мое сердце разрывалось от боли из-за предательства и унижения. Я поняла, что мне грубо и жестоко влезли в душу. Не помню, как я смогла сдержать слезы и как доехала до дома. Там я разорвала тетрадь со стихами на мелкие кусочки. Я сказала себе, что больше не позволю никому вторгаться в мой душевный мир и поэтому прекращаю писать стихи. Каким-то образом маме тогда удалось меня успокоить, но сама она до сих пор не может смириться с утратой моих детских поэтических откровений.

— А маме понравилась фотосессия с камушками на животе и зоне бикини? – поинтересовалась Эрато.

— Мама мне помогла эстетично уложить камушки! – удивилась ее вопросу Владимирская, твердо решившая больше никому не позволять вторгаться в свой душевный мир.

Странно, но от всех глупостей, что она несла вслух, Эрато начинала чувствовать себя гораздо уверенней. Будто на самом деле эта по-своему очень наивная и простодушная до глупости, но не злая и удивительно красивая женщина, каким-то образом так меняла всю обстановку возле себя, что гарпия при ней явно не могла приблизиться. Внезапно Эрато пришла в голову какая-то шальная и даже нелепая мысль.

— Владимирская, — обратилась она к Терпсихоре, внимательно изучавшей свой маникюр. – Загляни в мою сумку! Посмотри, какие флаконы светятся ярче всех.

— О! – с любопытством ответила ей Владимирская, хлопая безупречными накладными ресницами. – Ярче всех горят наши флакончики! Это, наверно, потому что мы рядом, да?

— Ты не возражаешь, если я немного поживу у тебя? – ответила ей Эрато вопросом, исключавшим возражения. – Сделаем парочку эротических фотосессий, продвинем вашу программу, разработаем маркетинговые ходы… что угодно, Владимирская! Я даже в миллионный раз выслушаю, как тебя пять раз из театра выгоняли вместе с хомячками и морскими свинками… Мне очень надо, пойми!

* * *

Позвонив домой и убедившись, что у домашних все нормально, Эрато вышла к столу, где, кроме самой Владимирской, сидели ее мама и маленькая дочка, конечно, названная в честь какой-то героини греческой мифологии, имя которой Эрато все время забывала. Девочка старательно вела себя, как взрослая. Наверно, ей уже тоже объяснили, как ведут себя настоящие дамы, когда к маме с ночевкой заваливается «светская львица» и известная журналистка.

Мама Владимирской неодобрительно поджимала губы, очевидно, отлично зная об их давнем соперничестве за олигарха Бероева. Возможно, она даже считала, что многие гадости в жизни ее дочери произошли именно из-за нее. Это было не так уж далеко от истины, поэтому Эрато и не рассчитывала завоевать ее расположение. Что поделать, если на фоне ее необыкновенно красивой дочери, такой одаренной балерины, но невероятно простодушной и открытой, только ленивый не пытался выглядеть «продвинутым» интеллектуалом. Она была ничуть не хуже и не лучше других, хотя единственная, пожалуй, лучше других знала, насколько уникальна Владимирская, насколько для всех было важно, чтобы она оставалась в театре.

Сделанного не воротишь, поэтому Эрато честно делала вид, будто все, что рассказывает Владимирская за чаем, она слышит впервые. В ее изложении все окружавшие ее в театре люди были удивительно духовными, они всегда заботливо опекали ее и поддерживали в самые трудные моменты. Эрато лишь удивлялась про себя, вспоминая про подмену пуантов, мелкие пакости и зависть, постоянные интриги и открытую ненависть… Но Владимирская абсолютно искренне помнила только хорошее! Эрато даже позавидовала этому ее свойству клинической идиотки.

Она прислушалась, как та с воодушевлением рассказывала о своем сольном благотворительном концерте в пользу артистов кордебалета театра, с артистками которого ее связывали самые нежные, по ее убеждению, отношения. На первых ее гастролях с театром в Лондоне в посольстве России состоялся благотворительный вечер, инициатором которого выступил известный меценат, русский граф. Эрато и раньше догадывалась, как нелегко живется в театре простым артистам, поэтому ей уже просто невыносимо было дослушивать вполне прогнозируемый конец этой истории, как собранные средства Владимирской никому из артистов не достались, их прямо в посольстве поделили между собой представители дирекции и дипломатического корпуса, даже не поинтересовавшись мнением самой артистки.

Она не удивлялась и жалобам Владимирской, что как в училище на ее выступлении всегда заканчивалась пленка, так и потом ни разу съёмочную группу не пускали в театр, стоило администрации узнать, что фильм будет о ней.

— Но слава просочилась в народ из-за тех неприятностей, которые тебе довелось пережить! – заметила она задумавшейся о своих неудачах Владимирской. – И посмотри, все будто делается нарочно, чтобы лишить технического преимущества всех, кто раньше просто гнобил бы тебя в неизвестности! Сейчас у каждого при себе фотокамера, видеокамера, а после фотосессии и скандала с твоим весом – у твоих роликов очень высокий рейтинг просмотров. Мне вообще кажется, что это вернуло неподдельный интерес к русскому балету.

— И все же это не тот интерес, о котором нам мечталось, — тихо сказала мать Владимирской, глядя в свою тарелку с остатками вегетарианского овощного рагу. — Все же наша Ляля мечтала быть классической балериной! Мы были готовы к профессиональной критике, но не к откровенной подлости, на которую не знаешь, как реагировать! А главное, почему все это разворачивается в отношении нее? Ведь она ни с кем не скандалила, никому не делала ничего дурного!

— Скажем, ваша Ляля действительно особенная, — тоном вынужденного признания попыталась утешить мать Владимирской Эрато. – И, несмотря на все препятствия, вы живете в прекрасном доме, а у нее есть свой творческий коллектив.

На Владимирскую вновь нахлынули воспоминания. Она начала рассказывать, какой жестокой критике подвергся прежний директор театра за свою постановку «Лебединого озера». Вокруг творилось что-то ужасное, повисла какая-то тяжелая гнетущая атмосфера, поэтому в конце «лихих 90-х» директор сделал кардинальные изменения классического сюжета балета и хореографии в духе мрачной немецкой сказки, заложенной в основу его либретто. Эти изменения далеко не всем пришлись по душе, а если честно, его балет не был принят ни публикой, ни критиками. Сама балерина, по его убеждению, более всего соответствовала его замыслу и позволила бы ярче и убедительнее донести его до зрителей.

Это «Лебединое озеро» было совершенно другим балетом, в котором слабая схожесть с классической редакцией имелась лишь в первом «лебедином» акте. Во втором акте (а их в балете было всего два, вместо классических трех) отсутствовал привычный черный лебедь, но вводился и новый персонаж – русская Царевна Лебедь, в которую влюбляется принц. Это была абсолютно неожиданная трактовка.

Это «Лебединое озеро» было совершенно другим балетом, в котором слабая схожесть с классической редакцией имелась лишь в первом «лебедином» акте. Во втором акте (а их в балете было всего два, вместо классических трех) отсутствовал привычный черный лебедь, но вводился и новый персонаж – русская Царевна Лебедь, в которую влюбляется принц. Это была абсолютно неожиданная трактовка.

Но сложность исполнения этого балета заключалась в том, что солистка исполняет свою партию под «мужскую» — то есть музыку в обычной редакции. Партия русской царевны на балу длится пять с половиной минут, после чего балерина практически сразу выходит танцевать дуэты. А после дуэтов она начинает свою вариацию. Далее идет вариация принца, а затем кода, которую они танцуют вместе. И под конец этой коды балерина делает не тридцать два, как обычно, а сорок восемь фуэте, после чего сразу же начинается еще третья кода. То есть солистка танцует совершенно без перерыва. От балерины требовалась невероятная выносливость. После сцены бала, без антракта, шла последняя картина, к которой надо успеть переодеться. Словом, исполнительница главной роли в балете директора совершала изнурительный марафон. Для зрителей такое кинематографическое решение сценического действия было захватывающим и увлекательным. Но исполнители должны были выдержать серьезные физические нагрузки. На это даже смотреть тяжело, а выучить, казалось, было просто нереально.

— Нереально для других, но возможно для Владимирской! – с гордостью сказала мама балерины. — Для нашей Лялечки – все возможно!

— И через непродолжительное время спектакль явно начал нравиться публике, — улыбаясь, закончила свой рассказ Терпсихора. — Особенный успех балет имел на гастролях в Лондоне и во Франкфурте-на-Майне. В лондонском театре «Колизеум» был настоящий переаншлаг. Сам директор даже не смог попасть в зрительный зал. А мамочке повезло – ей достался входной билет, весь спектакль она просидела на ступеньках последнего яруса и наблюдала, как бушевал от восторга зрительный зал, сожалея, что в зале нет самого директора, и что он не может почувствовать в полной мере грандиозность успеха.

— Я там плакала от восторга! – прошептала мама Владимирской сквозь слезы. – Мало кому удается дожить до такого триумфа… Я благодарила бога, что у меня в жизни выпала такая возможность… все мне вокруг говорили, что я сама дура, что у меня дочка дура… а вот сами бы на такое посмотрели… и поняли бы, кто из нас – дура!

Мать и дочь дружно захлюпали носами и принялись нежно уговаривать друг друга, что ни та, ни другая – физически не могут считаться дурами после триумфа в лондонском «Колизеуме». А тем, которые считают себя очень умными, надо для начала сорвать такой же аншлаг! А только потом уже говорить гадости про других.

Эрато слушала их взаимные утешения и какие-то нелепые комплименты растяжкам и овощным рагу и вдруг поймала себя на мысли, что вовсе не считает этих двух с виду беспомощных женщин – дурами. Они уже начали смеяться сквозь слезы, хором повторяя любимый слоган Владимирской про «три золотых ключика», что все их истории — это история искусства открывать запертые двери тремя ключами: работой, творчеством и истовой верой в то, что если чего-то по-настоящему очень хочешь, то обязательно этого достигнешь. Странно, но в этой обстановке, пропитанной женскими слезами, взаимной поддержкой, истовой верой в то, что жить надо самыми высокими идеалами, — не раз слышанные ею слова о «золотых ключиках», казавшиеся неуместными даже в храме искусства, в театре, — здесь звучали как-то иначе, очень искренне. Она даже почувствовала какую-то благодарность к обнявшимся маме с дочкой, к которым прицепилась и самая маленькая собеседница, тоже решившая пореветь с мамой и бабушкой. Это небольшая связка из трех ревевших в голос ключиков будто доказывала всем, что все преграды можно преодолеть любовью и поддержкой, не имея семь пядей во лбу, не обладая большими средствами, если ставишь перед собой высокие цели.

— Можно тебя на минуточку? – намекнула Эрато затихшей в родственных объятиях Владимирской. – Мне очень надо поговорить о… промоушене.

С неохотой отцепившись от матери и дочери, Владимирская пригласила ее на холодную веранду.

— Владимирская, ты ничем не ширяешься? – чисто из любопытства поинтересовалась Эрато.

Зная ее жизнь, вдобавок усиленную сценой «трех золотых ключиков», Эрато прикидывала ее на себя, удивляясь, как это Владимирская, когда ей сорвали ангажемент в Лондоне в «Альберт-Холле», так никого и не избила, никому ничего не насыпала, не устроила парочку публичных скандалов, как жена Бероева. И домашнее воспитание в обществе безногой бабушки, попугая и хомяка здесь было ни при чем.

Ведь даже бывший директор театра, делая новую постановку балета «Лебединое озеро» — не выдержал и сорвался. В сущности, главной идеей его постановки, не сразу принятой критиками и зрителями, Эрато могла бы выразить хорошо понятной ей фразой: «Всех примочить в последнем акте!»

Поэтому Эрато не исключала вероятность того, что в доме Владимирской может найтись травка или таблетки, которые сейчас ей самой нисколько бы не помешали. Она просто не допускала мысли, что все рассказанное о себе Владимирской, усугубленное и ее скромным участием в истории с олигархом Бероевым и фотосессии на морском песочке, — можно вынести без анестезии.

— Ой, ничего не держу! – радостно призналась Владимирская. – Я йогой занимаюсь, могу показать методику расслабления! И, как видишь, придерживаюсь вегетарианской диеты. Орехи замечательно стресс снимают. Миндаль хочешь?

— Ой, ничего не держу! – радостно призналась Владимирская. – Я йогой занимаюсь, могу показать методику расслабления! И, как видишь, придерживаюсь вегетарианской диеты. Орехи замечательно стресс снимают. Миндаль хочешь?

Отказавшись от миндаля, Эрато вкратце рассказала ей о встрече с Холодцом и том, как к ней попали часы Сфейно. И где-то в глубине души она даже порадовалась, что новое воплощение Терпсихоры на редкость наивно. Любой на ее месте не поверил бы ни одному ее слову, чего она бы уже, признаться, не выдержала.

Больше всего Владимирскую заинтересовало ее изложение разговора с сиреной, которой тоже был остро необходим промоушен.

— Теперь я тоже понимаю, — важно сказала балерина, — что меня часто склоняют к постановке таких номеров… без жизнеутверждающей позиции. Чтобы все в конце умирали… А это неправильно! Я всегда программу выстраиваю так, чтобы все заканчивалось хорошо.

— Это ты правильно делаешь, конечно, — машинально поддакнула Эрато. – Вот давай сообразим на троих следующее. Итак, в машину ко мне Холодец сел с душой министра МВД. Какой вывод можно из этого сделать?

— Какой? – с любопытством переспросила ее Владимирская.

— Значит, атаку они начнут через МВД! – больше для себя, чем для нее сказала Эрато. – Что-то подгребут такое, чтобы это дело так в недрах МВД и похоронить. Но тогда им нужны очень твердые позиции в Генеральной прокуратуре! Но они, наверно, у них уже есть…

— Уже есть! – с готовностью эхом откликнулась Владимирская.

— А раз тебя выгоняли из театра под совершенно дикими предлогами, — значит, они все это устроят в театре! – торжествующе закончила она свою мысль. – А тебя оттуда им надо было выставить, потому что ты явно что-то видела, важность чего до тебя пока не доходит… Да и, если судить по флаконам, ты одним своим присутствием усиливаешь свечение других муз. И это же объективные данные, полученные физическим путем, а не какая-то мистика…

— Я много чего видела, — мрачно сказала Владимирская. – Думаешь, я зря с девочками из кордебалета дружила? Они мне все рассказывали! Вывозят театр за рубеж, а там устраивают вечеринки для олигархов, для спонсоров. В самых удивительных местах! В Версале, например. И на них приглашают балерин из театра, причем, не частным образом, а через администрацию театра. Девочкам говорят: если вы пойдете на вечеринку, у вас будет будущее. Если откажете кому-то, то в следующую поездку вы не поедете. Ну и что они могут тут поделать? Я видела все это своими собственными глазами. И это говорилось совершенно открыто, ничего даже не скрывалось. Да ведь я и сама с Бероевым познакомилась на таком приеме для спонсоров.

— И при этом там непременно должен быть человек с твердыми связями в МВД и в администрации. А уж, учитывая, кто у нас совсем недавно был министром культуры, так и сомневаться не приходится, — продолжила мозговой штурм Эрато, — Мне кажется, травлю они начнут сейчас, стараясь выпихнуть всех муз из театра. И какие лица будут в этих скандалах задействованы, те и будут воплощениями муз. У тебя какие предположения?

— А музами только женщины бывают? – поинтересовалась Терпсихора.

— Старшими музами женщины бывали крайне редко, — заметила Эрато.

— Тогда на роль Мельпомены мне и в голову никто не приходит, кроме моего бывшего партнера, нашего самого известного танцовщика, — сказала Владимирская, наморщив высокий лоб с безупречной лилейно-белой кожей. – Когда меня выгоняли из театра, объявив толстой, ему надо было просто промолчать, за него уже директор все соврал, будто он не может меня поднять. А он выступил и сказал, что это – неправда! А мой постоянный партнер, которого похитили и держали в больнице, стараясь сорвать мой спектакль, потом в газете соврал, что его никто не похищал.

— Значит, у их есть больницы и свои верные врачи? – тут же отметила ее информацию Эрато.

— Мне сказали, что якобы заболел мой партнер, хотя в последнюю неделю его вообще не могли найти, — вспомнила Владимирская. – Но я-то была вполне здорова и могла бы танцевать с другими артистами театра! А мне никто этого не разрешал! Вот тогда всплыла эта ужасная версия про мой вес, которая стала решающей в конфликте с театром. Больше им прицепиться было не к чему. Пресс-служба театра заявила, что я — самая высокая балерина в театре, и партнеры якобы не могут справиться с моим весом. У меня при росте 171 см был вес 48 кг, а они сказали, будто я вешу 60 кг. А директор театра в интервью сказал: «С ней некому сегодня танцевать. Я разговаривал, например, с нашим прославленным премьером, может ли он танцевать с ней? Он ответил, что может попробовать «Раймонду», но другие спектакли — это исключено. Ее не поднять, она стала толстой, как бегемот!» А Коля ничего такого не говорил! И вдруг приходит эсэмеска от моего постоянного партнера, что его держат где-то в больнице и не выпускают! И оказалось, что он заперт в клинике МВД!

— Что-то они такое разрабатывают, где примут участие сотрудники МВД и врачи, которые давно у них прикормлены, — догадалась вслух Эрато. – Раз схема отработана на тебе, они новую и придумывать не станут. Зачем? Значит, Николай – Мельпомена! Да, скорее всего, так и есть. Он же все время выступает против воровства средств на реконструкцию исторической сцены театра. И скандал, связанный с тем, что ему не дают учеников – весьма показательный. Они знают, что к нему нельзя подпускать никого, он ищет Талию!

— Если Мельпомена – это Николай, тогда все вообще складывается именно так, как ты говоришь, задумчиво заметила Владимирская. – Я предпочитаю обычно его в интервью не упоминать, сводя стрелки на более весомые и практически уже исторические личности. Но ты в курсе, что именно он приложил больше всего усилий, чтобы перетащить меня из Санкт-Петербурга в Москву? Он мне все время звонил и поддерживал! Я его всегда воспринимала рыцарем, защитником! Если он – муза, то у него непременно должен быть карающий меч! И при этом никто от него никогда не слышал грубого слова, он ни в каких интригах никогда не участвовал.

— Хорошо, я свяжусь с ним и попытаюсь что-то сделать, — сказала Эрато. – А кто еще может быть там? Вот посмотри, я из Интернета распечатку сделала про муз из электронной энциклопедии. Может быть, по описанию узнаешь кого-нибудь?

— Видишь ли, в балете и классическом искусстве – очень важна преемственность, — заученным тоном заявила Владимирская. – У кого ты учился, таких высот можешь достигнуть и превзойти. Но вначале надо дойти до этих высот. Если Коля – Мельпомена, то все сходится еще и потому, что из прежних поколений я бы к Мельпоменам отнесла его педагога, нашу прославленную балерину, которая вообще дала понять, что такое русский балет в образе непревзойденной Джульетты. Если я – Терпсихора, в чем я чувствую какой-то подвох, конечно, но ты так в этом уверена… то пусть будет так, тем более, что я тоже сама всегда была уверена, но считала нескромным говорить такое вслух. Но тогда мой педагог, жена бывшего нашего директора – точно

— Видишь ли, в балете и классическом искусстве – очень важна преемственность, — заученным тоном заявила Владимирская. – У кого ты учился, таких высот можешь достигнуть и превзойти. Но вначале надо дойти до этих высот. Если Коля – Мельпомена, то все сходится еще и потому, что из прежних поколений я бы к Мельпоменам отнесла его педагога, нашу прославленную балерину, которая вообще дала понять, что такое русский балет в образе непревзойденной Джульетты. Если я – Терпсихора, в чем я чувствую какой-то подвох, конечно, но ты так в этом уверена… то пусть будет так, тем более, что я тоже сама всегда была уверена, но считала нескромным говорить такое вслух. Но тогда мой педагог, жена бывшего нашего директора – точно  раньше была Терпсихорой! А вот Талией в свое время была жена нашего самого знаменитого хореографа, это точно! Видела бы ты ее в «Спящей красавице», сразу бы поняла. Но кто сейчас может быть Талией? Думаю, это единственная ученица Николая – Александра. Все говорят, будто ее «открыл» нынешний худрук балета, но он сделал все, чтобы она не попала в театр. На самом деле, Коля и мой педагог, которую я считаю бывшей Терпсихорой, увидели ее на международном конкурсе молодых артистов балета в Перми. Они приехали, рассказали о победительнице с восторгом. А наш этот нынешний худрук, который тогда был художественным руководителем другого московского театра, имевшего мощное финансирование программы поддержки артистов балета, съездил за ней в ее провинциальный город, перевез в Москву и устроил в свой театр. То есть с виду он сделал доброе дело за государственный счет, а на самом деле он увел у Николая феноменальную ученицу. А я эту девочку видела, она все время смеется, счастливая такая. Мне кажется, что только она подходит под твое описание Талии.

раньше была Терпсихорой! А вот Талией в свое время была жена нашего самого знаменитого хореографа, это точно! Видела бы ты ее в «Спящей красавице», сразу бы поняла. Но кто сейчас может быть Талией? Думаю, это единственная ученица Николая – Александра. Все говорят, будто ее «открыл» нынешний худрук балета, но он сделал все, чтобы она не попала в театр. На самом деле, Коля и мой педагог, которую я считаю бывшей Терпсихорой, увидели ее на международном конкурсе молодых артистов балета в Перми. Они приехали, рассказали о победительнице с восторгом. А наш этот нынешний худрук, который тогда был художественным руководителем другого московского театра, имевшего мощное финансирование программы поддержки артистов балета, съездил за ней в ее провинциальный город, перевез в Москву и устроил в свой театр. То есть с виду он сделал доброе дело за государственный счет, а на самом деле он увел у Николая феноменальную ученицу. А я эту девочку видела, она все время смеется, счастливая такая. Мне кажется, что только она подходит под твое описание Талии.

— Значит, этот ваш худрук – тоже будет участником драмы, — озабоченно пробормотала Эрато. – Он выступит против Николая, постаравшись непременно уничтожить эту девчонку. Смотри! Флакон Талии светится! Вроде бы до нашего разговора, он был темным.

— А потому что две премьеры прошло, — безмятежно сказала Владимирская. – Я вот тоже почувствовала, что становлюсь не обычной балериной, а просто начинаю царить на сцене – после дебюта. Мало просто всего добиваться в репетиционном зале, надо покорить зрительный зал!

— Значит, в театре сейчас Мельпомена и Талия, учитель и ученица, — подвела итог Эрато. – Посмотри внимательно, тебе описание Полигимнии никого не напоминает?

— Вот по промоушену это с виду написано про Грушницкую, жену нашего знаменитого виолончелиста, — задумчиво сказала Владимирская. – Вроде бы они вернулись из заграницы… Но я тебе скажу, что свою зарубежную славу Грушницкая здорово преувеличила. За рубежом больше знают нашу несравненную Кармен, ее слову все доверяли без всякого обсуждения. Но она умерла, а флакон Полигимнии не такой уж полный, можно сказать, заканчивается…

— Вот по промоушену это с виду написано про Грушницкую, жену нашего знаменитого виолончелиста, — задумчиво сказала Владимирская. – Вроде бы они вернулись из заграницы… Но я тебе скажу, что свою зарубежную славу Грушницкая здорово преувеличила. За рубежом больше знают нашу несравненную Кармен, ее слову все доверяли без всякого обсуждения. Но она умерла, а флакон Полигимнии не такой уж полный, можно сказать, заканчивается…

— Да, будто это флакон большой человеческой жизни, правда? – начиная догадываться, заметила Эрато. – А это не может быть руководительница оперной школы Еленская? Бывшая оперная солистка театра? Она ведь самая известная на сегодня певица, до сих пор числится при театре.

— У нее сложный голос с многообразной тембровой окраской, — ответила Владимирская. – Ее лучшие композиторы просили свои вещи исполнить… А голос Грушницкой… слишком уж сухой какой-то, монотонный. Хотя прессой она больше раскручивается. Но не как оперная певица, а как персонал таблоидов. В ее голосе нет многообразия эмоциональных оттенков и жизни… Я же итальянцев слушала неоднократно. Мне после них голос Грушницкой казался танком, утюжащим окопы… И мне не нравилось, что она так на Еленскую нападает! Зачем-то ей надо было изобразить ее в мемуарах какой-то доносчицей, хотя ту, в отличие от самой Грушницкой, никогда политика не интересовала. Но ее голос… слишком русский, что ли. За рубежом ее считаю кем-то вроде «типичного представителя» русской оперной школы.

— Значит, там уже три музы, — а это означает… что?

— Что? – эхом повторила за ней Владимирская.

— А то, что на них уже есть две гарпии, а остальные будут расставлены в стратегических ведомствах, чтобы полностью лишить даже слабой надежды на какую-либо справедливость, — ответила Эрато.

— А что тогда делать нам? – поинтересовалась Владимирская.

— Давай часы у тебя спрячем! – предложила Эрато. – У тебя же есть сейф? Понимаешь, у тебя тут все с таким приветом, что действительно стали какими-то «золотыми ключиками». У тебя мама с таким приветом, так верит в лучшее в людях, что ни одна гарпия к ней не подступится.

– Да как же! – обиженным тоном протянула Владимирская. – А как с квартирой получилось? Мама так верила этим людям, а они сбежали с нашими деньгами и документами!

— Я вовсе не говорю, что спихиваю всю ответственность на тебя! – оборвала ее Эрато, чтобы в очередной раз не выслушивать историю о неудачной продаже квартиры. – Тем более, оглянись вокруг! Не думаю, что люди, обокравшие вас тогда, живут так же. Я вообще думаю, что их уже нет в живых.

— Мне их даже жалко, — призналась Владимирская. – Я уверена, что они хотели бы нам вернуть эти деньги, просто им было стыдно.

— Наплевать на этих подонков! – заметила Эрато. – Мы все равно будем держаться вместе, потому что лишь с тобой, как ни странно, я чувствую уверенность. Наша задача – хоть как-то помочь музам в театре, когда их начнут обвинять в чем попало. Давай рассуждать логически! Зачем нам с тобой им помогать?

— Ну, наверно, из доброты и светлого чувства любви ко всему сущему? – предположила Терпсихора.

— Это так убого, заметила Эрато. – Тебе ведь нужен промоушен? И хочется красиво ответить дирекции театра? А еще тебе хочется защитить девочек из кордебалета, так?

— Так!

— Ты и будешь в своем репертуаре! – мстительно заметила Эрато. – Ты представить себе не можешь, какой промоушен получается на чужом скандале, не на своем. Там можно как бы в запальчивости крикнуть, что, несмотря на все гадости, ты создала новую программу и танцуешь назло врагам! Защищать себя надо всегда, защищая других. Но при этом нам придется, что?..

— Спасать часы? – предположила Терпсихора.

— Забей на часы! Раз Сфейно сказала, что заберет их, значит, сама и заберет, — махнула рукой Эрато. — Просто мне тоже невозможно испытывать каждый раз эту жуть с попыткой вырвать у меня сумку. У меня с этими часами голова не работает, я всего боюсь, а надо вообще-то подготовиться к атаке!

— Я на тебя так злилась, но с тобой так интересно! – призналась Терпсихора. – Ты навсегда ко мне переедешь?

— Нет, но пару раз в неделю ночевать у тебя буду.

— Здорово! Давай, будем устраивать пижамные вечеринки!

— Нет, это исключено, — озабоченно ответила Эрато.

Зябко поеживаясь, они вернулись в спящий дом, дышавший таким безмятежным спокойствием, что на минуту Эрато стало немножко стыдно оставлять здесь этот опасный мифический часовой механизм.

Продолжение следует