ГЛАВА 3. ВЛАСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

Нельзя не смеяться над ослеплением тех, которые думают, что их эфемерная власть заставит замолчать голос грядущих веков.

Каждому, кто попадает на вершину могущества, в первую минуту глаза как бы застит туманом.

На редкость счастливое время, когда можно думать, что хочешь и говорить, что думаешь.

Честная смерть лучше позорной жизни.

Я считаю главнейшей обязанностью хроник сохранить память о проявленных добродетели и противопоставить бесчестным словам и делам — устрашение позором в потомстве.

Тацит Публий Корнелий

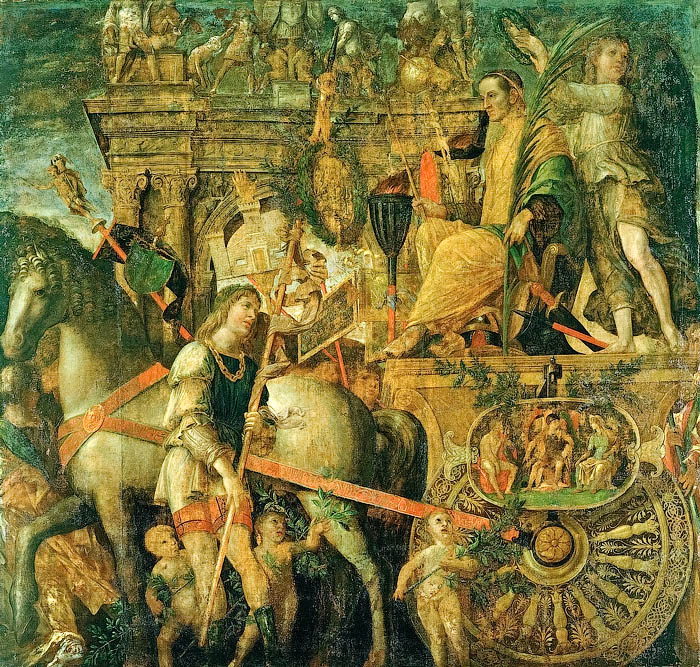

При обсуждении этой темы, власть обычно рассматривается как некий абстрактный и исключительный феномен, будто и человеческая власть – это некое высшее явление, изначально стоящее над обществом и личностью.

Сами того не замечая, мы часто употребляем слово «власть» в бытовой (разговорной) речи, но сочетания, смысловая и эмоциональная нагрузка — выявляют смену общественных интересов, которая чаще всего носит негативный характер. Еще недавно широко распространенные словосочетания «власть чувств» и «власть предрассудков» – вдруг заменяются «властью денег» и «судебной властью». А после превалирования на протяжении всего ХХ века атеистического мировоззрения– в языке неожиданно становится актуальным словосочетание «власть религии», что, как многие понимают, вызвано отнюдь не резким ростом набожности населения, а острым недоверием к государственной власти, общей политической нестабильностью.

Громкие заявления о «власти разума» могут означать и полное пренебрежение общечеловеческими ценностями, и крайнее мракобесие.

Впрочем, с феноменом власти все сталкиваются и по менее значительным поводам: у кого-то были властные родители, кто-то, влюбившись, почувствовал «неизъяснимую власть» над своей душой другого человека, превышающую все запреты и даже рамки незыблемых прежде табу принятых в обществе «нравов». Многие испытали и притягательную власть настоящего искусства.

О! Какая же нежная власть!

Пел когда-то вот так же Орфей…

Пусть дарует мне музыка страсть,

Хоть не знаю, что делать мне с ней.

[И.Дедюхова «Посвящение Глюку»]

Однако при всей разнородности и неоднозначности этих понятий можно выделить одно общее свойство: власть – когда воля и действия одних господствуют над волей и действиями других.

С развитием человеческого общества отношения в нем становятся все сложнее, — в качестве их регулятора развивается и власть, представляемая прежде харизматичным вождем или предводителем. Вначале она трансформируется вначале в совет старейшин, а с расширением количества общин – видоизменяется в прообраз иерархической системы, которую мы привыкли именовать «государство». Еще на ранних этапах развития государственности аппарат управления приобретает вид двухуровневой системы: верховная власть и власть на местах.

Таким образом, человеческое общество получает возможность согласованно решать насущные проблемы жизнеобеспечения, прежде всего, связанные с защитой территории, с созданием системы водоснабжения, транспортной и ирригационной инфраструктуры, аккумулируя финансовые и материальные средства.

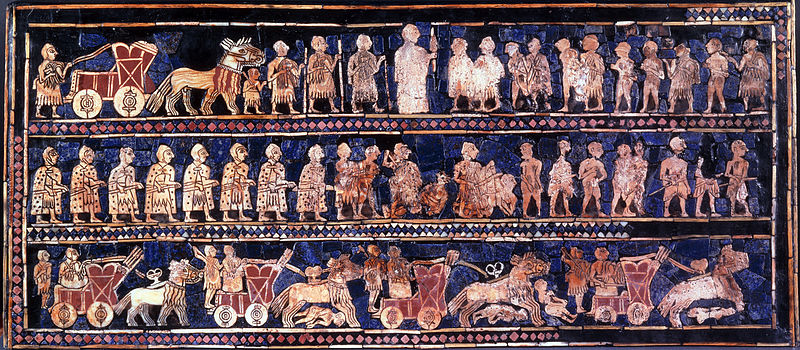

При раскопках в одном из древнейших городов мира Уре, расположенном на полпути от Багдада до Персидского залива, были обнаружены панели из лазурита, инкрустированным перламутровыми пластинками, изображавшие иерархию общества во время войны и мира. По преданию, уроженцем Ура был библейский праотец Авраам. Этот город начал играть важную роль уже в III тысячелетии до н. э.

И для войны, и для мира — в этих штандартах устанавливаются два уровня власти, а на третьем, нижнем уровне, в качестве непосредственного носителя власти, ее опоры, — изображается народ.

|

|

| «Война» (слева) и «Мир» (справа) — шумерские штандарты из царских гробниц Ура, размером 21,59 х 49,53 см. Датируются примерно серединой III тысячелетия до н. э. Британский музей | |

Дошедшие до нас предметы атрибутики власти, служившие отличительным устойчивым знаком принадлежности к определенному сословию, – представляют собой во многом непревзойденные шедевры искусства, которое развивается вместе с упрочением государственности.

Господствующей идеологией является религиозное мировоззрение, поэтому к правящим классам принадлежит жреческое сословие. Государство выступает как посредник между народом и богами, а цари и фараоны – как представители богов на земле. Поэтому средствами архитектуры, прикладного и изобразительного искусств создается значительная дистанция между простым народом и правящей иерархией.

Литература, изначально существующая в форме изустных сказаний и преданий, – более демократична и доступна всем слоям общества. Канонические религиозные гимны, нравоучения правителей, тексты, восхваляющие победы и деяния военачальников, – не вызывают должного интереса даже у современников. Высокая идея власти, как необходимого условия выживания общества и волеизъявление богов, – на заре человечества порождает жанр эпической поэмы. В сущности, именно с него начинается развитие литературы – как самодостаточного искусства, способного одинаково захватывать духовный мир как простых людей, так и представителей элиты общества.

К наиболее древним эпическим сказаниям относится «Эпос о Гильгамеше», или поэма «О всё видавшем» (ša nagba imuru) , созданный в XXII веке до н. э. в Древнем Шумере. Он известен по спискам из клинописной библиотеки Ашшурбанапала, царя Ассирии, относящимся к VII веку до н. э. В эпосе повествуется о царе Урука — полубоге Гильгамеше, могучем воине. Никто не мог сравниться с ним в силе, несчетные беды принес он людям, «буйствуя плотью». В ответ на мольбы поданных унять царя Урука – боги создают «ему подобье» — простого человека Энкиду, «отщипнув глины, бросив на землю», чтобы он «отвагой с Гильгамешем сравнился», а народ занялся бы своими делами.

«Эпос о Гильгамеше» — это гимн о дружбе, которая возникает между царем и полубогом и Энкиду, который создан просто из щепотки глины. И если само повествование начинается с создания друга Гильгамешу, то о происхождении, детстве и юности самого героя эпоса не сообщается ничего.

За подвигами Гильгамеша и Энкиду следят боги, песни повествуют об их битвах и походах, в которых они сталкиваются с людьми и богами, выслушивают их истории с элементами космогонии того времени. Среди этих сказаний в «Эпосе о Гильгамеше» впервые упоминается о «Большом потопе».

Песни эпоса отражали философские взгляды того времени на окружающий мир, своеобразные этические представления, размышления о судьбе человека, его месте в мире. В отдельных шумерских песнях встречаются мотивы, известные нам по более поздним сказаниям – о поисках бессмертия.

Очевидно, шумерские песни создавались разными авторами, т.к. в них отсутствует общий связующий стержень. В более аккадских списках таким стержнем является цельный образ аккадского Гильгамеша, величие души которого проявлялось в отрицании внешнего величия, в братской дружбе с простым человеком, которая нравственно преображает и облагораживает главного героя эпоса. Поэтому можно предположить, что более древние шумерские разрозненные песни были творчески переработаны аккадским поэтом.

Практически прямые заимствования из «Эпоса о Гильгамеше» встречаются у Гомера – в его «Илиаде» и «Одиссее», даже в более поздних народных сказаниях. В сущности, любой человек, никогда не сталкивавшийся с этим эпосом, хорошо знаком с детства с его основными сюжетными линиями, не подозревая об их древнем источнике. На момент своего создания эпос включает в себя практически все существовавшие на тот период народные предания и не только шумерского происхождения.

Главным героем эпоса становится правитель с не подвергаемым сомнению божественным происхождением, а нравственность его образа выявляется в уходе от власти, в том, что он перестает давить на народ далекими от их реальной жизни целями и амбициями, присущими только небожителю. В названии он объявляется «все познавшим», а по сюжету он познает, прежде всего, тяготы материальной жизни, покинув пышные дворцовые покои.

Ненужность объяснения происхождения Гильгамеша, отсутствие каких-либо сведений о его жизни до того момента, как его подданные под бременем власти обратились к богам, — показывает, что в древних государствах не только безусловно соблюдалась значительная дистанция между представителями верховной власти, но и поддерживалась деспотически.

Сам же уход от власти главного героя показывает, как иссякает «буйство плоти» самых мощных династий, пришедших к власти, очевидно, по ритуалам, напоминавшим мистические выборы вождей у народов, долгое время сохранявших родоплеменные отношения, где как бы сами боги указывали на угодного им избранника.

Это говорит о том, что с усложнением аппарата государственного управления на смену старой элите из харизматичных вождей, приходит новая элита из более прагматичных правителей, не столь оторванных от требований реальной жизни общества.

В египетском обществе фикция божественного происхождения природы власти доказывается не только в религиозном мировоззрении, по которому фараон, как живое воплощение пантеона богов, — должен был получить достойное богов погребение, поскольку после смерти он должен был попасть на ладью вечности бога Ра. В официальной литературе того времени возникает способ версификации, перенятый затем в античности, которым доказывается, что новый фараон и в самом деле был рожден царицей от самого бога Pa, представшего в образе фараона.

|

|

| Канонические сюжеты Древнего царства в современных папирусах. Каир, Египет | |

«Неопровержимость» концепции «двойного отцовства» доказывается созданием колоссальных скульптурных изображений и храмовых комплексов, достойных «живых богов», то есть именно тем «буйством плоти», от которого пришли в отчаяние подданные Гильгамеша, поскольку все большинство дошедших до нас памятников искусства того времени не имело иной прагматической цели, кроме подтверждения божественного происхождения фараонов. В версии божественного происхождения заключалось не только главное доказательство права на престол, но и заранее оправдывались все решения фараонов, как неподсудные человеческому суждению, непостижимые для человеческого разума, как заранее нравственные во всех своих проявлениях.

Версия о теогамии27 возникает еще в эпоху Древнего царства. В наиболее древнем папирусе Весткар, содержащем предание о происхождении царей V династии, рассказывается о жреце бога Ра по имени Раусера и его жене Реджедет, которая родила трех мальчиков, но не от своего мужа, жреца, а от самого бога Ра (папирус Весткар 9, 9-10). Возмужав, они положили начало V династии.

От более поздних времен, точнее, от XVII династии дошли храмовые тексты и изображения, отражающие ту же концепцию. Причем, божественное происхождение выявляется и в зрелом возрасте даже у регентов, не имевших кровного родства с предыдущей династией, временно занимающих престол или узурпировавших власть правителей.

В храме царицы Хатшепсут28 в Дер-эль-Бахри сохранились изображения и надписи, рассказывающие о божественном происхождении женщины-фараона. Подлинными родителями царицы Хатшепсут были фараон Тутмос I и царица Яхмос, сохранившиеся изображения создают версию о том, что Хатшепсут официально объявила себя дочерью царицы Яхмос и бога Амона, почитавшегося тогда в качестве верховного божества Египта, отождествленного с богом Ра. Сопровождаемый богом Тотом, Амон направляется в покои царицы, приняв образ ее земного супруга, фараона Тутмоса I. Божественный аромат, исходящий от него, волнует царицу. Она воспламеняется страстью к богу и отдается ему. Рождается дитя божественного происхождения — Хатшепсут.

|

|

| Правая часть дворца регентствующей Хатшепсуд, оставшаяся благодаря ее пасынку Тутмосу III, который планировал превратить дворец в свою резиденцию | |

Однако ее пасынок (сын ее мужа и наложницы) уничтожает все орошаемые сады ее храма-дворца, делая дворцовое поселение матери нежилым. В противостоянии пасынка и мачехи, долгое время долгое время отстранявшей Тутмоса III от верховной власти, — возникает традиция отбивать нос или голову в барельефах или скульптурных группах, забивать имя предыдущих правителей в сопровождающих текстах, «доказывавших» божественное происхождение, на постаментах и на стенах.

Божественное происхождение «сильных мира сего», их родовое право повелевать – не только поддерживается и своеобразно развивается античной мифологией.

Уже в более позднюю римскую мифологию из древнегреческой переходит миф о рождении Эпафа, первого царя Египта и основателя Мемфиса. Юпитер превратил в белоснежную корову свою возлюбленную Ио, чтобы о его любовной связи не догадалась жена Юнона. Но разгневанная супруга узнает о его очередной измене. По ее приказу Ио в облике коровы охраняет великан Аргус с тысячью глаз на всем теле, поэтому Юпитер не может ей вернуть человеческий облик.

Юпитер просит Меркурия спасти Ио. Захватив с собой несколько маковых головок, Меркурий является к Аргусу и предлагает рассказать ему сказки, чтобы скоротать время. Меркурий — прославленный рассказчик, поэтому Аргус с радостью соглашается, но Меркурий выбирает самые длинные и неинтересные сказки, поэтому Аргус вскоре закрывает половину из своих тысячи глаз и крепко засыпает. Продолжая говорить все тем же монотонным голосом, Меркурий осторожно выкладывает мак на голову великана, и вскоре все его глаза закрываются, Аргус погружается в глубокий сон.

Рене-Антуан Уасс (Houasse, Rene—Antoine, 1645-1710) «Меркурий и Аргус»

Рене-Антуан Уасс (Houasse, Rene—Antoine, 1645-1710) «Меркурий и Аргус»

Меркурий одним ударом отсекает голову Аргуса и уводит зачарованную корову прочь, но Юнона тут же насылает на бедное животное огромного овода, который укусами доводит Ио до безумия. Она бежит из одной страны в другую, перепрыгивая через реки, и, наконец, бросается в море, которое с тех пор называется Ионическим. Переплыв его, она очутилась в Египте, где Юпитер возвращает ей человеческий облик. Там она родила сына Эпафа, ставшего первым фараоном Египта.

Юнона горько оплакивает смерть своего верного Аргуса и, собрав его глаза, прикрепляет их на хвосты своих любимых птиц, павлинов, которые должны напоминать о ее преданном слуге.

Эта история содержит в себе не одну подобную аллегорию, объясняющую происхождение того иди иного природного явления, поскольку доказательство божественного происхождения египетских правителей уже не имеет практического значения в античной традиции. Ио здесь олицетворяет белоснежный диск Луны, блуждающий по небу, Аргус — всевидящие небеса с тысячью звездных глаз. Меркурий — дождь, чей монотонный шелест и низкие облака закрывают одну за другой звезды, убивая тем самым Аргуса, который никогда не закрывал всех своих глаз одновременно.

Сказания о героях в древнегреческой мифологии – это уже новый взгляд на власть, когда сказки о «тайне происхождения» и пышная атрибутика с аллегорической персонификацией «божественного родства» не срабатывают, нужные иные доказательства легитимности власти – именно личными свершениями, превосходящими возможности обычного человека. Как и в более поздней египетской традиции, в античных мифах подробно разбирается происхождение героя, а также сам его путь к власти, когда своими свершениями он не только подтверждает «смутные догадки» о его происхождении, но и свое право на престол.

Подобные «доказательства» в античной традиции подтверждаются пророчествами, которые предшествуют появлению героя. Например, о появлении на свет Персей29 (др.-греч. Περσεύς) по преданию сын Зевса и Данаи, царю Аргоса Акрисий, отцу Данаи, сообщает оракул, предсказывая, что ему суждено погибнуть от руки сына его дочери. Миф о Персее показывает неизбежность божественного промысла. Желая избежать рока, Акрисий заключает свою дочь Данаю в подземные покои из бронзы и камня, но полюбивший её громовержец Зевс проникает к ней в виде золотого дождя. Персей появляется на свет вопреки всем ухищрениям смертных. На своем путь к власти он становится победителем морского чудовища и горгоны Медузы, он спасает царевну Андромеду, поскольку лишь ему под силу помочь обычному человеку избежать божественной кары.

|

|

| Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) «Даная» (1636—1647) | Питер Пауль Рубенс (1577-1640) «Персей и Андромеда» |

По нравственным соображениям он не занимает престол своего деда, который погибает от диска, нечаянно брошенного Персеем в состязаниях, уступая его своему другу.

В мифе о Геракле30 мы видим уже более сложное отношение не только к проблеме нравственности власти, но и новый уровень морального общественного отношения в толковании божественного происхождения героя. Впервые в мифе возникают нескрываемые сомнения, насколько уместны сверхчеловеческие способности в обыденной жизни. Геракл постоянно становится причиной несчастий из-за своей божественной силы, выходящей далеко за рамки обычных человеческих способностей, неуместной в повседневной реальности.

Уже традиционно накануне появления героя прорицатель Тиресий рассказывает Амфитриону, мужу царицы Алкмены, матери Геракла, о том, что она изменила ему, сама того не понимая, поскольку громовержец Зевс принял его облик, остановив солнце, чтобы их ночь длилась трое суток.

Даже совершив 12 подвигов, став бессмертным, Геракл так и не достигает земной власти. Царем становится не сын Зевса, чьи подвиги увековечены в преданиях и произведениях искусства, а заурядный, слабый здоровьем, мстительный и трусливый Еврисфей. Свои подвиги он совершает, чтобы избавиться от рабской зависимости от власти своего кузена Еврисфея, которому коварная Гера помогла родиться раньше, задержав роды Алкмены, предварительно взяв обещание с Зевса, что царем будет тот, кто родится в назначенную ночь.

Несложно заметить, что жребий Еврисфея так же предопределен свыше, — он царствует по воле Геры, чей выбор определяется желанием унизить Зевса.

Миф о Геракле выявляет глубокое философское отношение к природе власти, — в нем не отрицается необходимость власти, поскольку не отрицается ее божественное происхождение. Но речь идет не о простом праве родства, не о том, что правителем может быть лишь человек, обладающий некими выдающимися способностями, а о справедливости.

На протяжении всей истории человечества актуален вопрос о том, насколько справедливо, когда человек заурядный – управляет людьми, многие из которых обладают куда более выдающими способностями. Как такой человек должен ограничить собственную власть, чтобы не нарушить ее нравственного смысла?

Наряду с жизненно важными вопросами, древнее общество постепенно решает вопросы образования, культуры, социальной помощи. Поэтому миф о Геракле не теряет актуальности, поскольку с ростом потенциала всего общества, намного превышающего природные задатки одного человека, — постоянно возникает нравственный вопрос о том, насколько справедлива власть обычного человека, вознесшегося на вершину власти по воле богов?..

Сын бога Геракл впервые не приходит к верховному владычеству на земле, поскольку Зевс не может нарушить данного им слова о том, что царем будет тот, кто первым родится в назначенную ночь. Но царствование Еврисфея является гарантией того, что Геракл, совершая подвиги на благо всего общества, избавляя людей от чудовищ, с которыми не может справиться ни один смертный, — никого не обременяет «буйством плоти», как некогда их обременяла власть полубога Гильгамеша. А его явная опасность для обычных людей, заключенная в его божественной силе, — уравновешивается царствованием вполне заурядного человека, хотя и принадлежащего к роду персеидов, т.е. тоже являющимся потомком легендарного Персея.

Отрицательные качества Еврисфея, проявляющиеся в период его правления, — трактуются унизительными для богов, но вовсе не служат основанием для попыток его свержения, хотя подвиги Геракла, совершенные по приказу Еврисфея, делают героя куда более достойным претендентом на престол. Но то, что Геракл не пытается свергнуть Еврисфея, выражает одно существенное требование к преемственности власти: большинство людей вовсе не желает социальных потрясений, поэтому считает нравственнее придерживаться установленного порядка престолонаследия.

Из всего пантеона древнегреческих героев никто не пользовался таким почитанием в Древнем Риме, как Геракл или Геркулес, как он именуется в поздней античной традиции.

При изустном пересказе старинного предания эстетическая триада художественного образа непременно обогащается жизненным опытом рассказчиков, включает их нравственную оценку современной власти.

Возникает прием аллегории31, т.е. условного изображения абстрактных идей (понятий) посредством конкретного художественного образа или диалога со слушателями. Эстетическая триада замыкается, если сам повод рассказа о «делах давно минувших дней» является актуальным для слушателей, эстетическая триада изусной мифологии принимает вид: «абстрактный мифический образ – пересказ мифа в качестве нравственного примера – нравственный вывод слушателей по собственному отношению к власти».

Джованни Беллини (1432-1516) «Аллегория умеренности»

Джованни Беллини (1432-1516) «Аллегория умеренности»

Миф о Геркулесе – это не просто «сказка для развлечения», поскольку здесь поднимаются многоплановые проблемы, с которыми сталкивается и каждый человек в отдельности, и общество в целом. Талант и дарование, которыми каждый человек снабжен свыше, далеко не всегда воспринимаются с должным уважением, поскольку все новое, что обретает человечество на пути своего развития – всегда встречает сопротивление старого. Но как далеко можно зайти, принимая все новое без должной нравственной оценки?

Нравственный потенциал мифа о Геркулесе, образ которого иногда трактуется примером грубой силы, природной стихии, а сам герой подается несведущим в искусствах и науках, — тем не менее, позволил римскому обществу создать наиболее жизнеспособную и прагматичную систему государственного управления.

Римская община искони слагалась из трех основных органов:

- народа как суверенного распорядителя судьбами государства;

- магистратов как носителей народной воли;

- сената, как носителя народного разума, хранителя государственных традиций, органа, из которого исходит и куда возвращается верховное магистратское imperium.

Вся история римской конституции — это история постепенного развития этих трех основных органов. Абсолютное владычество магистратуры, сначала в лице местного царя, затем в лице консулов, постепенно смягчается и переходит в олигархию, затем в умеренную аристократию, представителем которой является сенат.

Сенат32 (лат. senatus, от senex — старик, совет старейшин) возник из совета старейшин патрицианских родов в конце царской эпохи (около VI века до н. э.). С установлением республики, сенат, наряду с магистратами и народными собраниями (комициями33), стал существенным элементом общественной жизни. В состав сената пожизненно входили бывшие магистраты — таким образом, здесь концентрировались политические силы и государственный опыт Рима.

В существовании римского сената выделяется несколько эпох, в которых наблюдается разная степень влияния сената на государственное управление:

- Эпоха царей, когда сенат находится в полной зависимости от решений самодержца;

- Республиканский период, когда сенат пополняет не царь, а два срочных консула, но в сенате появляются плебеи (conscripti), к концу периода сенат дистанцируется от решений консулов, делится две палаты – на любое решение может быть наложено вето патрицитанской части сената;

- Имперское время, вначале которого гарантом прав народа выступает приципат, т.е. «первый из сенаторов», император, к концу периода народ полностью утрачивает все элементы влияния на принятие государственных решений, когда и выбор магистратов перешел к сенату, полностью контролируемому императором.

Члены сената делились на ранги в соответствии с ранее занимаемыми должностями. Многоярусный амфитеатр сената, который мы видим на его исторических изображениях, позволял учитывать ранг и заслуги сенатора, его происхождение. Во время дискуссий сенаторы получали слово в соответствии с этими рангами, близость скамьи к трибуне учитывала удобство прохода. Во главе сената стоял наиболее заслуженный, первый из сенаторов – принцепс34 (princeps senatus).

Члены сената делились на ранги в соответствии с ранее занимаемыми должностями. Многоярусный амфитеатр сената, который мы видим на его исторических изображениях, позволял учитывать ранг и заслуги сенатора, его происхождение. Во время дискуссий сенаторы получали слово в соответствии с этими рангами, близость скамьи к трибуне учитывала удобство прохода. Во главе сената стоял наиболее заслуженный, первый из сенаторов – принцепс34 (princeps senatus).

Первоначально в сенат входили только члены исконно римских фамилий, но с I века до н. э. это право получили и италики, а во времена Империи — даже знатные провинциалы.

В период Республики в ходе сословной борьбы плебеев с патрициями (V—III вв. до н. э.) власть сената была несколько ограничена в пользу комиций (народных собраний).

В III—I вв. до н. э. сенат предварительно рассматривал законопроекты, предлагавшиеся для голосования в комициях, ему принадлежало высшее руководство военными делами, внешней политикой, финансами и государственным имуществом, надзор за религиозными культами, право объявлять чрезвычайное положение и т. д. Сенат утверждал законы и результаты выборов, контролировал деятельность магистратов. Таким образом, сенат фактически осуществлял руководство государством.

Постановления сената (s. c., senatus consulta) имели силу закона, так же как и постановления народного собрания и собрания плебеев — плебисцита.

Система управления государством изменялась с учетом опыта других государств. Особо ревностно отслеживалась система управления давнего соперника Рима — Карфагена. Историк Полибий35, излагавший точку зрения наиболее влиятельных римлян, писал, что решения в Карфагене принимались народом (плебсом), а в Риме – «лучшими людьми», то есть Сенатом.

Однако, по мнению более серьезных греческих историков, Карфагеном на самом деле правила Олигархия24. В Греции считалось, что Карфаген продолжает путь, выработанный в Спарте с «ротационной» олигархией эфоров36, в то время как большинство греческих городов-государств выбирало демократию37.

Еще Аристотель38 опровергал распространённое в античности представление о необходимости имущественного ценза при избрании достойнейших (как это происходило в Карфагене) — из-за фактической «покупки власти»:

Всего же более отклоняется от аристократического строя в сторону олигархии карфагенское государственное устройство в силу вот какого убеждения, разделяемого большинством: они считают, что должностные лица должны избираться не только по признаку благородного происхождения, но и по признаку богатства, потому что необеспеченному человеку невозможно управлять хорошо и иметь для этого достаточно досуга.

Но если избрание должностных лиц по признаку богатства свойственно олигархии, а по признаку добродетели — аристократии, то мы в силу этого могли бы рассматривать как третий тот вид государственного строя, в духе которого у карфагенян организованы государственные порядки, — ведь они избирают должностных лиц, и притом главнейших — царей и полководцев, принимая во внимание именно эти два условия. Но в таком отклонении от аристократического строя следует усматривать ошибку законодателя.

… Хотя должно считаться и с тем, что богатство способствует досугу, однако плохо, когда высшие из должностей, именно царское достоинство и стратегия, могут покупаться за деньги.

Вполне естественно, что покупающие власть за деньги привыкают извлекать из неё прибыль, раз, получая должность, они поиздержатся. Невероятно, чтобы человек бедный и порядочный пожелал извлекать выгоду, а человек похуже, поиздержавшись, не пожелал бы этого.

[Аристотель. «Политика»]

В период Империи власть сената всё более ограничивалась, сосредоточиваясь в руках императора, хотя формально сенат продолжал считаться одним из высших государственных учреждений. На самом деле, сенат превратился в собрание представителей знатных семейств, не имеющее большого политического влияния. Постановления сената сохранили силу законов, но принимались обычно по инициативе императора. Начиная с Октавиана Августа, фактический император Рима носил титул «принцепс» — то есть «первый из сенаторов».

Попытки демократизировать государственный строй, разбить главенство сената дают только отрицательные результаты, восстановляя магистратский произвол в лице принципата – власти избранного сенатора.

Некоторое время сенат, больше в силу традиции, чем в силу фактического могущества, продолжает в качестве фактически подчиненного органа делить власть с магистратурой, пока самое понятие магистратуры (местного самоуправления) не исчезает, вытесненное новым принципом восточной абсолютной монархии.

Магистратура39 (от лат. magistratus — сановник, начальник) — общее название государственных должностей в Древнем Риме. Возникновение магистратур относится к периоду установления Римской республики (конец VI века до н. э.). Магистратуры исполнялись безвозмездно, были краткосрочными (как правило, 1 год) и коллегиальными, т. е. исполнялись двумя людьми (за исключением должности диктатора). Человек, замещавший магистратуру, назывался магистратом.

Первая высшая магистратура была создана примерно в 509 до н. э., когда после отмены царской власти во главе Римской республики встал praetor maximus — должность, впоследствии превратившаяся в консулат. Первоначально все магистратуры, кроме народных трибунов, замещались патрициями, но к началу III века до н. э. стали доступны и плебеям.

Все магистраты имели право издавать указы по кругу своих обязанностей и налагать штрафы; высшие магистраты, исключая цензоров, обладали верховной властью (imperium). Их внешним отличием была свита из ликторов40 с фасциями41. Законом Виллия (180 до н. э.) устанавливался порядок и последовательность прохождения магистратур (cursus honorum). В эпоху Империи выборные должности утратили политическое значение, но сохранились в качестве предпосылки для занятия новых, влиятельных постов.

Упадок и падение Рима по бытующему мнению принято объяснять общим падением нравов высшей иерархии, хотя ослабление государственности исторически пришлось на тот период, когда власть представлялась совсем иными людьми, чем Нерон или Калигула, которые вошли в историю как образец порочности.

Напротив, правление этих глубоко безнравственных людей не вызвало особых изменений в государственном устройстве и внешнеполитическом положении Рима. Причем, нелицеприятная оценка современников их поступков и деяний – надолго пережила их земной триумф. Само же падение Рима пришлось на управление императоров, придерживавшихся христианской аскезы и благочестия.

Поэтому версия о зависимости личной безнравственности представителей правящей верхушки – и стабильности государственной системы может быть полезна лишь с целью общественного морализаторства. Но даже при попытках объяснения падения Рима, а затем и Константинополя, — приходится сдвигать события на два-три века, при том, что средняя продолжительность жизни во времена расцвета Древнего Рима не превышала 35 лет.

Эта версия является не только искусственной, но и неотъемлемым элементом политических идеологий, которые навязывают обществу очередных авантюристов – как изначально более нравственных людей, чем представители свергнутых ими режимов.

Однако нравственный человек не станет разрушать жизнь сограждан, из одного предположения, будто он лично – более нравственный, чем представитель высшей иерархии. Но, заметим, это вовсе не означает, будто некий отдельный человек обладает эталоном нравственности, является самым нравственным представителем современного общества.

На макроуровне государственного управления человек противопоставляет свои личные нравственные качества – совокупной нравственности всего общества. При этом сопоставление соответствия чьих-то личных усилий – интересам всего государства, а личных качеств правителя – общественным нравам своего времени, — может быть выполнено лишь на художественных образах исключительно в сфере искусства.

Из этого ложного посыла вытекает и множество вполне современных ложных оценок действительной ценности предметов искусства, прежде всего в литературе, где в качестве «главной идеи» предлагается огульно «судить все современное общество».

Возвращаясь к статье Аполлона Григорьева «Искусство и нравственность», уже упомянутой в гл. 1, можно видеть, что подобная «обличительная литература», выдвигающая в качестве художественных образов «образец нравственности», клеймящая современное общество как косное, невежественное, порочное, — на самом деле является отражением официальной литературы, стремившейся закрепить образ правящей элиты в качестве аналогичного «эталона нравственности».

В результате все претензии «обличительной» литературы — обращены к обществу, которое «рабски терпит» безнравственных представителей власти и не способно «оценить по достоинству» неких никому неизвестных персон, обладающих от рождения удивительными в таких условиях нравственными качествами. А с точки зрения официальной литературы, общество повинно в том, что проявляет непонимание реформаторской деятельности представителей власти на благо государства, слишком негативно воспринимает связанные с этими реформами тяготы. Официальная литература создается из убеждения, что общество не проявляет должной лояльности к представителям высшей иерархии, которые не только выше положением любого представителя общества, но и более информированы, следуют «высшей цели», которую обычный человек зачастую не в состоянии осознать и способен судить о ее целесообразности лишь из примитивных бытовых представлений.

Однако отметим, что многочисленные нравоучения царей и фараонов не только не оказали существенного влияния на историю, но и не представляют сегодня особой культурной ценности, несмотря на свою древность. В то же время даже мотивы эклектичного сюжета «Эпоса о Гильгамеше» знакомы каждому по народным сказкам о «молодильных яблоках» (яблоках Гесперид), о победе над чудовищами, по сказаниям о Всемирном потопе. Настоящее искусство, в котором отображается и нравственная оценка представителям власти – переживает века. Положительный нравственный акцент в нем ставится на герое, который с честью выносит все тяготы правления безнравственного человека, не соблазняясь на безнравственные поступки, не становясь таким же, сохраняя свое человеческое достоинство, а главное – не посягая на незыблемость государственной власти.

В качестве более научной версии падения Рима, далекой от нравственных оценок личности представителя высшей иерархии управления, приводятся внутренние противоречия, складывающиеся в римском обществе: «Древний Рим был разрушен борьбой рабов и колонов за свои права».

Правление рабов было отмечено шокирующей жестокостью к побежденным и куда большей безнравственностью в управлении, чем это было принято до них. Положение «новых патрициев» усугубилялось отсутствием опыта управления, неумением предвидеть последствий своих поступков и решений, полной неготовностью к ответственности, налагавшейся властью.

Однако мы видим, что восстание Спартака, вызвавшее потрясение всего римского общества – не ввергнуло страну в хаос, все государственные институты были восстановлены в самый краткий период, а внешние опасности – отражены.

Ретроспектива развития структуры римского сената показывает, что последним этапом его существования стало Имперское время. Начало этого периода принято относить к реформам Цезаря43, убийство которого в сенате вызвало Гражданскую войну, после которой верховная власть перешла к усыновленному Цезарем Октавиану Августу. Интересно, что с Гая Юлия Цезаря большинство принцепсов (императоров) гласно готовило себе приемников – не по праву рождения, а также путем гласного усыновления претендента на высшую государственную должность.

Единоличность никогда не казалась особо необходимой Юлию Цезарю, он не рвался к безраздельной власти, не рассматривал ее политической необходимостью. Он успешно работал вначале в составе аграрная комиссия, затем в триумвирате, а после цепко держался за дуумвират с Помпеем. Т.е. он не был против коллегиальности или деления власти. Со смертью Помпея Цезарь фактически остался единым руководителем государства; мощь сената была сломлена и власть сосредоточена в одних руках, как некогда в руках Суллы. Для проведения всех тех планов, которые задумал Цезарь, власть его должна была сильной и полной, но при этом он вначале не планировал, по крайней мере, формально выходить из рамок конституции. Готовый полностью воспринимать всю нечеловеческую ответственность личной власти, он рассматривает и использует себя в качестве некого управляющего центра, способного более динамично реагировать на любые изменения ситуации, оперативно принимать управляющие решения. Единственной магистратурой этого рода была диктатура. Неудобство её по сравнению с формой, придуманной Помпеем — соединение единоличного консульства с проконсульством, — состояло в том, что она была слишком неопределённа и, давая в руки все вообще, не давала ничего в частности. Диктатура, как основа оперативных решений с рядом специальных полномочий — это те рамки, в которые Ю. Цезарь поставил свою власть. В результате возникает государство, масштабы и достижения которого до сих поражают воображение.

Неслучайно эпическая поэма Овидия «Метаморфозы» заканчивается предсказанием о появлении Юлии Цезаря с перечислением его неоспоримых свершениях, которые будут высоко оцениваться и через века. Но особый акцент ставится на то, что его государственная деятельность поднимает нравственность общества: «Нравы примером своим упорядочит; взор устремляя в будущий век, времена грядущих внуков далеких…»

С точки зрения настоящего искусства (как и официального), нравственность общества заключается в справедливой (а значит, нравственной) оценке деятельности государственного деятеля, критерием которой является процветание государства в его длительной ретроспективе.

Весь процесс метаморфоз, охваченных Овидием со времен сотворения мира, заканчивается превращением Гая Юлия Цезаря – в комету, в тот момент, когда его душу «что из плоти исторглась убитой» похищает «благая Венера», которая «в римский явилась сенат и, незрима никем». Участие в судьбе Цезаря Венеры объясняется тем, что род Юлиев вел свою родословную от Юла, сына троянского старейшины Энея, который, согласно мифологии, был сыном богини Венеры. Находясь на вершине своей славы, в 45 году до н. э. Цезарь заложил храм Венеры Прародительницы в Риме, увековечив «смутные догадки» о своем родстве с богиней.

«Метаморфозы» Овидия надолго пережили их создателя, до сих пор вызывая подлинный интерес любителей литературы. В финале поэмы в комету превращается человек, чья реформаторская деятельность вызвала Гражданскую войну, т.е. получила, казалось бы, неоднозначную оценку современников, многие из которых восприняли Цезаря как узурпатора власти. Однако отметим, что Цезарь при снижении значения сената – расширял полномочия магистратур, то есть местного самоуправления, причем, способствуя целостности огромной империи, повышая значение народных собраний (комиций), использовавшихся его предшественниками исключительно в качестве системы информационного оповещения. Поэтому нельзя сказать, что он полностью замкнул весь властный ресурс на себе. Напротив, в момент принятия диктаторских полномочий, снизив роль сената, — он включил огромные народные массы в процессы жизнедеятельности государства.

Аппарат государственного управления не должен быть архаичным, он должен видоизменяться в соответствии с насущными требованиями времени. В дальнейшем преемники Цезаря уже не справляются с бременем власти, но все меньше оставляют полномочий народу, все меньше придавая значение воле народа, интересы которого изначально далеки от следования амбициозным целям нового «любимца богов», чье увековечивание в истории никак не связано с важнейшими государственными задачами.

Последние строки «Метаморфоз» описывают превращение этого масштабного труда Овидия – в памятник поэту, как бы давая понять, насколько грандиозные задачи могут оставить имя человека в веках за счет его личного вклада, а не за счет государственной казны.

Будет с небесных твердынь взирать божественный Юлий!»

Так он это сказал, не медля благая Венера

В римский явилась сенат и, незрима никем, похищает

Цезаря душу. Не дав ей в воздушном распасться пространстве,

В небо уносит и там помещает средь вечных созвездий.

И, уносясь, она чует: душа превращается в бога,

Рдеть начала; и его выпускает Венера; взлетел он

Выше луны и, в выси, волосами лучась огневыми,

Блещет звездой; и, смотря на благие деяния сына,

Большим его признает, и, что им побежден, веселится.

И хоть деянья свои не велит он превыше отцовских

Ставить, но слава вольна, никаким не подвластна законам,

Предпочитает его и в этом ему не послушна:

Так уступает Атрей Агамемнону в чести великой,

Так и Эгея Тезей, и Пелея Ахилл побеждает;

И наконец, — чтобы взять подходящий пример для сравненья, —

Так уступает Сатурн Юпитеру. Правит Юпитер

Небом эфирным; ему троевидное царство покорно,

Август владеет землей: и отцы и правители оба.

Боги, вас ныне молю, Энеевы спутники, коим

Меч уступил и огонь; Индигет, Квирин, основатель

Града, и ты, о Градив, необорного родший Квирина!

Ты, меж пенатов его освященная Цезарем Веста!

С Вестою Цезаря ты, о Феб, очага покровитель!

Ты, о Юпитер, чей дом на высокой твердыне Тарпеи!

Все остальные, кого подобает призвать песнопевцу!

День пусть поздно придет, чтоб нас уж не стало, в который

Эта святая глава ей покорную землю покинет

И отойдет в небеса моленьям внимать издалека.

[Овидий «Метаморфозы»]

Овидий упоминает в финале и Августа, который «владеет землей», но, как и Цезарь, является «и отцом и правителем». Душа Цезаря лишь после смерти превращается в бога, не при жизни, когда безнравственно требоваться себе почестей, которым нравственно оказывать лишь богам, сотворившим этот мир.

Последние императоры, обособляя свою личную власть не только от народа, но и от аристократии, рассматривали Рим именно с этих позиций – как свою безраздельную собственность, уже не являясь «отцами нации», насаждая свое главенство исключительно грубой силой. Они демонстрируют полное непонимание нравственного смысла метаморфоз, описанных Овидием. Человек, получающий столь безграничную власть над другими, может сравняться с богами, если использует свою власть во благо Отчизны, а его имя останется в веках. Но как бы не навязывали свою «божественность» другие, не осознавая, что их величие мнимое, без занимаемого ими места в высшей иерархии – они останутся лишь Эврисфеем Геракла, совершавшего подвиги.

Много ли мы знаем о преемнике Цезаря — Августе, при жизни носившем имя «Божественный»? Но стоит произнести имя Цезаря, возникает образ государственной мощи, эпического героя даже у тех, кто никогда специально не знакомился с его поступками и деяниями. Мощь государственной власти может из обычного человека создать эпического героя, если он сможет организовать силу многих людей на масштабные подвиги и свершения, стараясь устроить жизнь сограждан более цивилизованным и справедливым образом.

Любой гражданин всякого государства имеет свои личные представления о более справедливом его устройстве, о его развитии и процветании. Метаморфозы с Цезарем произошли еще и потому, что он учел и помог воплотиться в жизнь наиболее значимым идеям своих современников, объединив их силы. Это были не «подвиги ради подвига», все его действия приносили ощутимую пользу согражданам и служили созданию действительно великого государства.

Людям всегда противостоит стихия, образно представляемая в качестве гнева богов, непреодолимой силы обстоятельств. Люди объединяются в государство, чтобы попытаться если не исключить, то снизить сокрушительные последствия очередного натиска сил природы, не всегда благосклонной к человеку.

Но и сама государственная власть может превратиться во враждебную стихию, раздавить уничтожить жизнь обычного человека, если подчинена разрушительным эмоциям заурядного правителя, его ущербной тяге к «возвеличиванию», его подозрительности в отношении сограждан и страхам перед жизнью.

Цезарь у Овидия становится равным богу, пройдя при жизни метаморфозы отказа от каких-то своих личных стремлений и желаний, полностью подчиняя свою личность – служению на благо государства. И при этом он использует не только грубую физическую силу, как нам примитивно представляют историю Древнего Рима, как государства, созданного «трудом рабов». накопленный интеллектуальный потенциал общества, аккумулирует на государственном уровне но и все идеи, мечты о более справедливом государственном устройстве лучшей части современников. Попросту говоря, он, в ущерб осуществлению собственных идей, мог признать большую актуальность и необходимость решения совсем других задач и проблем.

Как ни странно, но если досконально изучить жизнь Цезаря, можно неминуемо столкнуться с парадоксом: это был наиболее нереализованный в личном плане государственный деятель, постоянно отодвигавший собственные идеи – в пользу осуществления чужих проектов, с безошибочной точностью выделяя в них государственную пользу.

В сущности, падение Древнего Рима произошло потому, что большинство граждан не встало на его защиту, будучи полностью отстраненными от влияния на процесс жизнедеятельности государства, никак не связывая свою жизнь, свои лучшие мечты и стремления — с его существованием. Заметить это несложно, поэтому в духе «обличительной литературы» общественная апатия объясняется национальной рознью и социальной нестабильностью.

Однако Рим до сих пор является примером толерантности, прежде всего, религиозной. Каждый раб имел возможность выполнить религиозные отправления, согласно своим верованиям, в Риме устанавливались кумирни всех божеств захваченных народов. Таким образом, любой раб мог совершать религиозные отправления именно так, как совершал бы их у себя на родине согласно верованиям предков. Исключение составили лишь некоторые мистические культы, связанные с колдовством и человеческими жертвоприношениями. Процесс мифологизации включал и дополнения, в которых мифы других народов, влившихся в состав Римской империи, проводились соответствие мифам о героях и богах римского пантеона. Как, например, «поющая статуя» Аменхотепа III была версифицирована в качестве статуи мифического царя Мемнона.

Преследованиям подверглось и новое христианское учение, которое претендовало на единую веру, единственно истинное религиозное мировоззрение, к чему при такой изначальной веротерпимости не были готовы ни римские власти, ни все римское общество.

Во многом примитивное, огульное восприятие римского общества, навязанное вначале в ходе религиозной борьбы христианства с языческим инакомыслием, а затем в разрезе «классовой теории» К. Маркса – не позволяет объективно воспринять урок, заложенный в истории этого важнейшего периода человеческой цивилизации. К примеру, в наше восприятие никак не вписываются две недели так называемых сатурналий44, посвященных победе Юпитера над Сатурном.

Праздник приходился на последнюю половину декабря, что связано с небесных светил, поскольку вся языческая мифология увязывается с описанием видимого небосклона. Однако и сегодня принято объяснять время проведения сатурналий с окончанием земледельческих работ, которые на самом деле в этих природных условиях заканчивались на три месяца раньше.

Сатурналии – имели намного более глубокий философский смысл, нежели это можно объяснить обычным окончанием сельскохозяйственных работ. В них праздновался переход от варварской дикости, от авторитарной диктатуры племенного правления – к цивилизованному управлению, основанному на власти разума, а не грубой силы.

Во время сатурналий все общественные дела приостанавливались, что никак не связано с сельскохозяйственными работами. На них же приходилось и время школьных каникул. Но в этот период не работали суды, а преступники могли получить амнистию, но в период сатурналий их никто не имел права наказывать.

Рабы получали в эти дни особые льготы: они не только освобождались от обычного труда, но имели право носить pilleus (символ освобождения), их приглашали за общий стол в одежде господ, а хозяева им прислуживали. На эти две недели в году рабы и хозяева менялись местами, что не укладывается в наши расхожие представления о «рабовладельческом строе».

Хотя праздновался переход от некогда великого Сатурна – к прежде затравленному, вынужденному скрываться Юпитеру, праздник назывался «сатурналии», чем выражалось уважение к преемственности власти, к прошлому, — с надеждой на позитивные изменения. Важность этого празднества для всего общества подчеркивалась жертвоприношением перед храмом Сатурна на форуме. Затем устраивалось религиозное пиршество, в котором принимали участие сенаторы и всадники, одетые в особые костюмы. В семьях сатурналии также начинались с жертвоприношений (закалывали свинью) и проходили в веселье, причём друзья и родственники обменивались подарками. Улицы были запружены народными толпами; всюду раздавались восклицания Jo Saturnalia (это называлось clamare Saturnalia).

В гл. 1 упоминалось, что свою карьеру Цицерон, представитель привилегированного сословия всадников, начал с борьбы с бывшим рабом, вольноотпущенником, что также свидетельствует о куда более сложных общественных отношениях, чем обычное деление на «классы». Этот исторический пример свидетельствует не об «освободительной борьбе рабов за свои права», а о сложности, с которой общество при помощи красноречия Цицерона пытается восстановить общественную нравственность, попранную вольноотпущенником.

Реальные социальные и имущественные отношения в Риме были намного более сложными: иногда раб был намного богаче своего разорившегося господина. Пекулий45 раба, в принципе считавшийся безусловной собственностью господина, открывал, тем не менее, перед рабом ряд возможностей накопления денег. В Имперское время появляются и законы, защищающие пекулий от чрезмерных претензий хозяина. Раб теперь мог приобретать своих рабов; в этом случае он назывался ординарием, а его рабы — викариями, и собственность господина, которому принадлежал раб-ординарий, на викариев последнего не была ни прямой, ни безусловной. Признавая собственность рабов, законы вначале признают неделимость их семей, оговаривая возможные случаи сохранения рабом приданого сожительницы, недопустимость продажи в разные руки детей и родителей, распространяя затем на раба ответственность за отцеубийство.

И эти изменения связаны с развитием имущественного права, требований общественной нравственности, — но никак не связаны с «освободительной борьбой».

О социальном составе римского общества можно судить по плутовскому роману «Сатирикон» сенатора Петрония46, действие которого относится к временам Нерона47. Сам Петроний был вынужден, как и Сенека, покончить с собой.

Роман дошел до нашего времени без начала и конца, известно лишь, что Нерон узнал описания многих своих оргий, участником которых был и Петроний. Роман написан живым языком от лица циничного прожигателя жизни Энколпия. Он скрывается от возмездия за ограбление, убийство и… сексуальное святотатство, вдобавок навлекшее на него гнев Приапа, своеобразного древнегреческого бога плодородия, культ которого пышно расцвел в Риме ко времени действия романа. В изображениях Приапа, дошедших до наших дней, утрировались фаллические символы.

-…Но разве не тем же безумием одержимы декламаторы, вопящие: «Эти раны я получил за свободу отечества, ради вас я потерял этот глаз. Дайте мне вожатого, да отведет он меня к чадам моим, ибо не держат изувеченные стопы тела моего».

Впрочем, все это еще было бы терпимо, если бы действительно открывало путь к красноречию. Но пока эти надутые речи, эти кричащие выражения ведут лишь к тому, что пришедшему на форум кажется, будто он попал в другую часть света. Именно потому, я думаю, и выходят дети из школ дураки дураками, что ничего жизненного, обычного они там не видят и не слышат, а только и узнают что россказни про пиратов, торчащих с цепями на морском берегу, про тиранов, подписывающих указы с повелением детям обезглавить собственных отцов, да про дев, приносимых в жертву целыми тройками, а то и больше, по слову оракула, во избавление от чумы, да еще всяческие округленные, медоточивые словоизвержения, в которых и слова, и дела как будто посыпаны маком и кунжутом.

Питаясь подобными вещами, так же трудно развить тонкий вкус, как хорошо пахнуть, живя на кухне. О, риторы и схоласты, не во гнев вам будет сказано, именно вы-то и погубили красноречие! Пустословием, игрою в двусмысленность и бессодержательную звонкость вы сделали его предметом насмешек, вы обессилили, омертвили и привели в полный упадок его прекрасное тело. Юноши не упражнялись в «декламациях» в те времена, когда Софокл и Эврипид находили нужные слова. Кабинетный буквоед еще не губил дарований во дни, когда даже Пиндар и девять лириков не дерзали писать Гомеровым стихом. Да, наконец, оставляя в стороне поэтов, уж, конечно, ни Платон, ни Демосфен не предавались такого рода упражнениям. Истинно возвышенное и, так сказать, девственное красноречие заключается в естественности, а не в вычурностях и напыщенности. Это надутое, пустое многоглаголание прокралось в Афины из Азии. Словно чумоносная звезда, возобладало оно над настроением молодежи, стремящейся к познанию возвышенного, и с тех пор, как основные законы красноречия стали вверх дном, само оно замерло в застое и онемело. Кто из позднейших достиг совершенства Фукидида, кто приблизился к славе Гиперида? (В наши дни) не появляется ни одного здравого произведения. Все они точно вскормлены одной и той же пищей: ни одно не доживает до седых волос. Живописи суждена та же участь, после того как наглость египтян донельзя упростила это высокое искусство.

[Петроний Арбитр «Сатирикон»]

Совершив все эти немыслимые для его юного возраста преступления, Энколпий путешествует по гостеприимным домам и провинции, повсюду предаваясь порокам, совершая преступления и святотатства. Срез римского общества в романе достаточно широк: от дома богатого римского всадника Ликурга, до греческой «глуши» и усадьбы богатого вольноотпущенника Трималхиона, рвущегося в «высший свет».

Вольноотпущенник Трималхион не только желает казаться образованным, он с важностью поддерживает рассказы о гладиаторах, как бы намекая, что сам был не обычным рабом, а гладиатором, которые, и не получив вольную, были вхожи в высшее римское общество.

Это вполне узнаваемый тип человека, умеющий отлично «устроиться» при всех «общественных формациях», нисколько не задумываясь над вечными проблемами и вопросами.

Трималхион сообщает гостям: «Теперь у меня две библиотеки: одна — греческая, вторая — латинская», тут же обнаруживается, что ни одной из своих книг он не читал, а в его голове перепутались известные герои и сюжеты эллинских мифов и гомеровского эпоса, поскольку он никогда не отождествлял себя с героями книг и мифов, о которых, конечно, наслышан. Он не давал себе повода задуматься о собственном нравственном выборе, считая это для себя «слишком большой роскошью», поэтому все имена и события, которые он пытался механически вызубрить, смешались в его сознании в причудливое месиво. Его высокопарные рассуждения о гладиаторах не только смешны, но даже… смущают развращенных гостей, собравшихся за его столом. Даже они понимают, что древние герои, о которых он пытается нравоучительно рассуждать, в чем-то схожи с гладиаторами, поскольку вступают в схватку с судьбой, из которой еще никто не вышел победителем.

На громадном серебряном блюде слуги вносят целого кабана, из которого внезапно вылетают дрозды. Их тут же перехватывают птицеловы и раздают гостям. Еще более грандиозная свинья начинена жареными колбасами… Затем три мальчика вносят изображения трех Ларов (боги-хранители дома и семьи). Трималхион сообщает, что их зовут Добытчик, Счастливчик и Наживщик…

Описание пира, где бьют струи шафрана, а из жаркого вылетают дрозды из свинины, — наводит на мысль, что где-то герои бьются с чудовищами, решают мировоззренческие вопросы бытия, а все плоды вкушает такой вот «угнетенный раб» Трималхион. И эти бытовые подробности куда больше сообщают нам о власти и нравственности, чем любая из «прогрессивных идеологий».

|

|

| «Сатирикон». Илл. к изданию 1534 г. и к амстердамскому изданию 1756 г.

Гравюра на меди. |

|

Самоуверенный заносчивый вольноотпущенник наслаждающийся плодами своего рабства за столом, роскошь которого превосходит все когда-то виденное Энколпием, вполне любезен со своими гостями, понимая, что никто из них не может позволить ничего подобного. Но прямо на пиру заигрываются сцены, когда он, вчерашний раб, с неоправданной жестокостью срывается на прислуживающих рабов. Гости будто видят, через что довелось пройти ему самому, чтобы утопать в роскоши. Вспышки его гнева внезапны и столь же назидательны, как и его «ученые» беседы, они не дают забыть пройдохам, собравшимся за его столом, что и они в его глазах нисколько не выше прислуги.

Затем началось такое, что просто стыдно рассказывать: по какому-то неслыханному обычаю, кудрявые мальчики принесли духи в серебряных флаконах и натерли ими ноги возлежащих, предварительно опутав голени, от колена до самой пятки, цветочными гирляндами.

[Петроний Арбитр «Сатирикон»]

В конце пира хозяин, бывший раб, живущий лучше присутствующих на пиру свободных людей отнюдь не благодаря своим достоинствам или талантам, а как раз по причине порочности и заурядности, решает огласить… свое завещание с подробным описанием пышного надгробия и эпитафии собственного сочинения с детальнейшим перечислением всех своих званий и заслуг. И в самом этом нудном перечислении мы слышим настолько знакомые нотки, что начинаем сомневаться, а о таких ли уж далеких временах идет речь? Сколько раз мы были вынуждены выслушивать подобные перечисления от таких же разбогатевших на пресмыкательстве «вольноотпущенников»…

Окончательно растрогавшись, Трималхион произносит речь о пользе освобождения всех угнетенных от рабства: «Друзья! И рабы — люди: одним с нами молоком вскормлены. И не виноваты они, что участь их горька. Однако, по моей милости, скоро они напьются вольной воды, Я их всех в завещании своем на свободу отпускаю… Все это я сейчас объявляю затем, чтобы челядь меня теперь любила так же, как будет любить, когда я умру».

Образ Трималхиона настолько реалистичен, что кажется, будто он до сих пор пирует где-то в окружении своих рабов, в кампании авантюристов и воров, просто нас с вами на тот пир не позвали. Но и большинство гостей — тоже никто отдельно не приглашал на этот дом, они случайно оказываются на пиру, где одно перечисление блюд уже говорит, что обычный человек не имеет физических возможностей даже просто все их попробовать. Ритуалы и выучка рабов свидетельствует, что пир этот не является чем-то из ряда вон выходящим, подобное пиршество в доме Трималхиона – привычное дело.

Роман, как и любое эпическое произведение щедро пересыпан вставками каких-то историй. Но, в отличие от сказаний о героях, речь в этих историях идет о грехопадении благочестивой вдове (непременно на кладбище, над телом покойного супруга и, конечно, с бродячим солдатом), о колдунье, выкравшей для своих обрядов тело умершего мальчика и заменившего его чучелом.

Все истории, включенные в роман, из разряда «бывает же такое». Это именно то, что происходит «на заднем плане» героических эпосов, когда Юпитер выясняет отношения с Сатурном, а Геркулес сжимает зубы от ярости от очередного унижения перед Еврисфеем. С легкой издевкой мы невольно размышляем, что при всех своих подвигах Геракл имеет список документально заверенных заслуг, намного скромнее, чем у бывшего раба Трималхиона.

Главный герой романа Энколпий падает все ниже, но его приключения все больше напоминают… мрачные странствия Гельгамеша, в которых он, как и Энколпий, теряет друзей и спутников.

По традиции мениппей48 Петроний украсил свое произведение и стихотворными вставками, весьма похоже пародируя возвышенный стиль и манеру латинских поэтов-классиков Вергилия, Овидия, Горация, Гая Луцилия… но так, будто у этих поэтов все перепуталось в голове, как у вольноотпущенника Трималхиона.

|

|

| Гюстав Доре (1832-1883)

«Гаргантюа и Пантагрюэль» |

Оноре Домье (1808-1879)

«Гаргантюа и Пантагрюэль» |

Дошедшие до нас отрывки «Сатирикона» на века упрочили позиции античной сатиры, породив термин «раблезианский юмор» или «раблезианство». Франсуа Рабле49, здраво оценив свои физические возможности при описании пиршества в доме Трималхиона, выводит главными действующими героями двух добродушных великанов Гаргантюа и Пантагрюэля, предающихся чревоугодию с таким же энтузиазмом.

Эта «приземленная» точка зрения заставляет в прагматичном русле задуматься будущих «героев», столь ли уж нужны их подвиги народу, упивающемуся описанием чужих пиров и неумеренного обжорства? Не являются ли они такой же борьбой Дон Кихота с ветряными мельницами из одноименного романа Мигеля де Сервантеса Сааведры50?

Роман Сервантеса о Дон Кихоте вполне эпичен по складу, повествуя о странствия героя… от таверны к таверне. Его спутника Санчо Пансу вполне можно охарактеризовать в качестве «яркого представителя» того самого народа, об освобождении которого от разного рода чудовищ так печется главный герой. Но, конечно, не конкретно о судьбе своего верного оруженосца, которого забавляет и даже умиляет непрактичность хозяина. Как любой представитель народа, Санчо куда более опечален недостатком провизии и бытовых удобств в их совместных приключениях на пути к славе.

…И слава тоже торопится к герою, судя по поэтическим посвящениям Дон Кихоту, написанным некими вымышленными поэтами, в которых современники узнавали тех, кого пародировал Сервантес.

|

|

| Иллюстрации Гюстава Доре (1832-1883) к роману «Дон Кихот» | |

РЫЦАРЬ ФЕБА ДОН КИХОТУ ЛАМАНЧСКОМУ

сонет

Учтивейший и лучший из людей!

Твой добрый меч разил врагов так рьяно,

Что, хоть с тобой мы одного чекана,

Ты стал, испанский Феб, меня славней.

Сокровища и власть своих царей

Восточные мне предлагали страны,

Но все отверг я ради Кларидьяны,

Чей дивный лик сиял зари светлей.

Когда я буйствовал в разлуке с нею,

Передо мною даже ад дрожал,

Страшась, чтоб там я всех не покалечил.

Ты ж, Дон Кихот, любовью к Дульсинее

И сам себе бессмертие стяжал,

И ту, кому служил, увековечил.

СОЛИСДАН ДОН КИХОТУ ЛАМАНЧСКОМУ

сонет

Хоть с головой, сеньор мой Дон Кихот,

У вас от чтенья вздорных книг неладно,

Никто на свете дерзко и злорадно

В поступке низком вас не упрекнет.

Деяньям славным вы забыли счет,

С неправдою сражаясь беспощадно,

За что порой вас колотил изрядно

Различный подлый и трусливый сброд.

И если Дульсинея, ваша дама,

За верность вас не наградила все ж

И прогнала с поспешностью обидной,

Утешьтесь мыслью, что она упряма,

Что Санчо Панса в сводники негож.

А сами вы — любовник незавидный.

[Мигель де Сервантес Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»]

Мениппейская сатура48 этих посвящений дает широкий диапазон «общественного мнения» и позволяет сделать заключение, что даже высокая страсть Дон Кихота воспринимается далеко неоднозначно, не говоря о его свершениях.

…Литература, как верный спутник человека, отражает мысли и чувства людей, их нелегкую жизнь на обочине «героев нашего времени», чьи «подвиги» иногда не только не имеют практического смысла, но заставляют тревожиться, чтобы наши «герои» сами себе не навредили «освободительной борьбой».

Литература вне всяких «исторических преобразований» легко выявляет, кому хорошо во всех «общественных формациях», независимо от отношений «орудий труда к средствам производства», ведь попутно человечество вынуждено кормить множество «вольноотпущенников», желающих съесть за один вечер то, что не съедают другие за всю жизнь.

Только литература в самых циничных рассуждениях погрязших в пороках персонажах дает тот нравственный выбор, который не в состоянии дать тонны нравоучительных клинописей. Вместе с тем, литература позволяет каждому осуществить мечту о подвигах и славе, о захватывающих приключениях, просто потому, что ее читатель… изначально нравственный человек, по своей природе не склонный к злу, но способный его совершать под дурным влиянием. Литература может быть оценена лишь людьми, способными сделать выбор между добром и злом. Она создается лишь в твердой уверенности, что в каждом из нас непременно победят лучшие качества. В противном случае нет надобности трудиться и над сюжетом, поскольку в голове человека безнравственного, неспособного верно определить свою сторону, перемешаются и герои мифов, как в голове вольноотпущенника Трималхиона.

Нравственность, в конечном счете, это личный выбор человека, его собственное определение своего пути. Прямые назидания или навязываемые идеологии – лишь сковывают этот выбор, а значит, не помогают, а мешают развитию человеческой души. Оно происходит один на один, в соприкосновении с настоящей литературой, способной переродить пафос эпического жанра в неудержимый юмор Мениппейской сатуры.

В задачу литературы не может входить «беспощадное бичевание порока» или «разоблачение всего общества». Литература – не палач, а главный предмет ее искусства – человек во всей сложности и неоднозначности своей природы. Литература, как остроумный собеседник на случайном пиру, может и развлечь и подыграть, но не оставит душу в смятении, «поставив вопросы перед всем обществом», — а честно ответит на самые сложные вопросы, которые ставит перед нами сама жизнь.

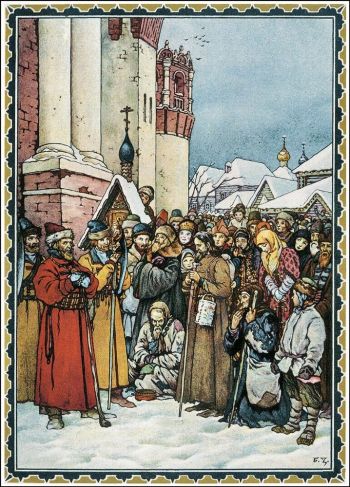

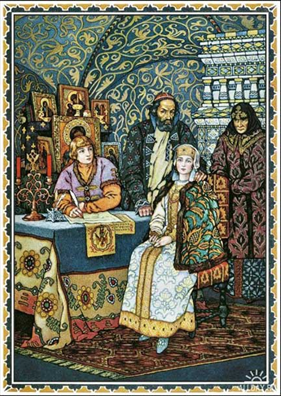

* * *

В литературном изложении русских народных сказок мы встречаем дописанный «счастливый конец» канонического мифа о Геракле. Герой сказки Пётра Павловича Ершова51 (1815-1869) «Конек-горбунок» Иванушка-дурачок совершает невиданные подвиги по приказу старого царя, показанного неумным человеком, испорченным властью. По его велению деревенский простачок Иван становится героем удивительных приключений, в конце концов, вынужденный пройти по приказу царя те испытания, которые были поставлены ему условием женитьбы на Царь-девице, тоже имевшей божественное происхождение: «Месяц — мать мне, солнце — брат».

Эти испытания заведомо делают возможными их преодоление обычным человеком Иваном лишь благодаря магическим возможностям, носителем которых выступает невзрачный Конек-горбунок, сын чудесной кобылицы, которую укрощает Иван в самом начале сказки.

Иван проходит все испытания, полностью перерождаясь, становясь достойным власти и руки Царь-девицы.

Царь, попытавшийся сделать то же самое, погибает, — что, под общее ликование, возводит бывшего деревенского дурачка на престол, который он вовсе не желал занимать, стараясь держаться от власти, как можно дальше.

Сказка «Конек-горбунок» заканчивается общим пиром и ликованием, самого правления мы не видим, но понимаем, что Иван полностью меняется после того, как проходит установленные Царь-девицей испытания и становится ее мужем.

Неслучайно в финале сказки именно Царь-девица, вполне ощущая свое родовое право на престол, обращается к народу:

«Царь велел вам долго жить!

Я хочу царицей быть.

Люба ль я вам? Отвечайте!

Если люба, то признайте

Володетелем всего

И супруга моего!»

[П.П. Ершов «Конек-горбунок»]

В сказке изображаются красочные сцены народной жизни, мы знакомимся с народными преданиями и представлениями, но в ней практически не заметен сам процесс государственного управления. Все задачи «батюшки-царя» — на уровне загадывания желаний, а их выполнение слишком отдает лакейским «чего изволите». Поэтому и антагонистом Ивану во дворце выступает… хорошо нам знакомый по «Сатирикону» тип, отраженный в образе вольноотпущенника. «Конек-горбунок» выявляет ту же степень оторванности правящей верхушки от жизни «простых оруженосцев», как жизнь спустившихся с небес небожителей.

Но, как мы видим в сказке, это вовсе не означает, что те остаются в неведении, чем же занимается царь-государь, пробавляющийся сплетнями с кухни, с упоением грезящий о новых диковинках. Изолированность царского дворца, наполненного конюхами, поварами, постельничими и прочей челядью, — мнимая, никакие стены и высота положения в обществе никого еще не укрыли от меткого народного определения,

На волне интереса к классицизму в XVIII веке жанр эпической поэмы52, предполагающий открытое нравоучение, вначале пытается разработать Василий Кириллович Тредиаковский53 (Тредьяковский). В 1766 году он издает поэму «Телемахида» — как вольный перевод «Приключений Телемаха» Фенелона, выполненный гекзаметром. Произведение и его автор сразу же становятся объектом насмешек и нападок, в первую очередь, на светских приемах высшего света.

В «Эрмитажном этикете» императрицы Екатерины II устанавливалось шуточное наказание за нарушение этикета: «Если кто противу вышеписанного проступится, то по доказательству двух свидетелей, за всякое преступление должен выпить стакан холодной воды, не исключая того и дам, и прочесть страницу „Тилемахиды“ (Третьяковского). А кто противу трёх статей в один вечер проступится, тот повинен выучить шесть строк „Тилемахиды“ наизусть».

Попытка Тредиаковского возродить классический жанр в литературе, выступив с «серьезной», т. е. пресыщенной морализаторством поэмой, полностью провалилась. Хотя именно в этот период классицизм полностью побеждает в архитектуре, украшая каждый помещичий особняк «греческим» портиком с непременными колоннами, выполненными не только из кирпича, но и из дерева.

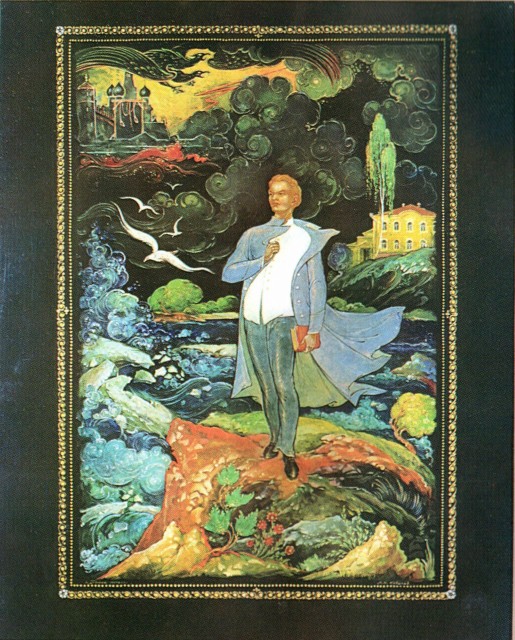

Это вовсе не означает, что в России не было литературного интереса к античной мифологии. До сих пор пользуется огромной популярностью вышедшая в 1798 году в Петербурге «Энеида» И.П. Котляревского54.

Иван Петрович написал ее мягким украинским языком, отлично понимаемым всей Россией. Древний эпос в изложении Котляревского приобрел то качество, которым почти два века покоряет сердца читателей сказка про Конька-горбунка: в нем заговорил сам народ, давая свою оценку правителям и богам, забывшим, что без него… они, собственно, никто.

Жанр эпической поэмы в русской литературе классицизма развивался двумя творческими приемами: в виде подражания классическим сюжетам античных авторов, либо с изображением подлинной истории и характеров реальных, исторических лиц. Таким образом, выработались два подхода: художественный и исторический.

Обращение к высоким жанрам прошлого обычно объясняется исключительно необходимостью осмысления настоящего. Но так называемая историческая эпическая поэма – вытекала из приема литературной аллегории, когда вполне реальные исторические персонажи отождествлялись с античными героями или богами, причем, не только в поэмах, но в посвящениях, сонетах и риторике… из вежливости и, конечно, из лицемерия. Распространенность этого приема объяснялась желанием быть произвести благоприятное впечатление в обществе.

Античные сравнения и аллегории и в изустной речи считались признаком образованности и культуры. В приведенном выше стихотворном отрывке из романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» есть обращение к Дон Кихоту: «Ты стал, испанский Феб, меня славней». Феб (от лат. «лучезарный») – латинский аналог древнегреческого бога Аполлона. Уже Сервантес использует этот прием в сатирическом подтексте, показывая, насколько нелепо это выглядит в реальной жизни. Античные аллегории были необычайно популярны более четырех веков после проснувшегося интереса Возрождения, пока не стали считаться неуместным анахронизмом56.

«Энеиду» Котляревского и «Конька-горбунка» Ершова объединяет огромная творческая работа над народным фольклором и этнографическим материалом, юмористическая окраска повествования, бережное отношение к картинам быта, народных обычаев, одежды, — и все это создает яркий национальный колорит этих произведений.

Их персонажи ведут себя обычно, будто не подозревая, что стали героями народного эпоса, им некогда произносить нравоучительные монологи, они живут, стараясь преодолеть возникающие препятствия. Лишь у П.П. Ершова морали Иванушке читает горбатый ушастый конек, чьи попреки «а помнишь, я говорил» — глупо воспринимать всерьез.

У И.П. Котляревского античная история Вергилия вообще погружена в современную ему украинскую глубинку. Эней и его товарищи выступают перед читателем в качестве кошевого атамана и запорожских казаков, в фигурах олимпийских богов легко распознать украинских панов-помещиков с их разгульным нравом и прочими «мелкими недостатками».

Незадолго до «Телемахиды» Тредиаковского Михаил Васильевич Ломоносов55 (1711-1765) создает эпическую поэму «Петр Великий», считая, что героическая поэма должна правдиво повествовать о наиболее важном событии отечественной истории, в канонической форме, но с оригинальными приемами нового времени. В качестве такого приема он использовал александрийский стих, в отличие от русифицированного гекзаметра «Телемахиды» Тредиаковского.

Василия Кирилловича Тредиаковского намного меньше волновали вопросы государственного управления и укрепления государственной мощи, чем титана науки и просвещения своего времени Михаила Васильевича Ломоносова. В характеристике личности Ломоносова даже в ХХI веке сложно удержаться от античной аллегории.

В противоположность Ломоносову Тредиаковский отводил реальное истории служебное, подчиненное положение. Он утверждал, что чем отдаленнее эпоха, изображаемая в поэме, тем свободнее будет чувствовать себя поэт в творческом порыве. И поэтому для своей поэмы выбрал «времена баснословные или иронические», ориентируясь на эпопеи Гомера, которые, по мнению Тредиаковского, не были и не могли быть созданы «по горячим следам».

Выбор сюжета определила и нравственная позиция Тредиаковского, считавшего, что все события реальной истории, прежде чем стать основанием эпопеи, должны откристаллизоваться в народном сознании, получить единую нравственную оценку. А преждевременная канонизация еще не забытых реальных личностей, навязываемая эпосом оценка реальным событиям – являлась, по его мнению, неэтичной. «Баснословность» героев, их действительная легендарность, с точки зрения Тредиаковского, должна была вначале оставить неизгладимый след в народной памяти, откристаллизовавшись в общее представления о них, их роли в судьбах своего государства, народа, эпохи, т.е. получить нравственную оценку.

|

| Петр Михайлович Шамшин (1811—1895) «Петр Великий спасает утопающих на Лахте» |

Иван Петрович Котляревский, продвинулся еще дальше в этом направлении, под маской античной аллегории разместив своих героев на народной почве посреди украинской степи, — заставив их жить одной жизнью с народом и выслушать в свой адрес все, что у народа «накипело на душе».

Но никакие предварительные рассуждения не могут определить заранее судьбу литературного произведения, эстетическую триаду замкнет только читатель, без него литература мертва. Насколько бы логичными и этически правильными не казались нам рассуждения Тредиаковского, а современники сочли ее литературным анахронизмом, отмечая, что поэт опоздал со своей «Телемахидой» на полвека.

Но и Ломоносов в поэме «Петр Великий» не смог найти органичного художественного приема для создания жизнеспособного эпического произведения. Александрийский стих, которым он решил писать поэму, не удерживает эпической формы, перегруженный публицистическими отступлениями автора в прозе. Ломоносов постоянно выбивается из строя поэтической формы, вставляя прозаические доказательства гениальности своего героя. Но читатель чувствует, что не сам Петр I, а автор поэмы пребывает во внутреннем диалоге с противниками реформ и преобразований, Народное мнение еще не устоялось, нравственная оценка еще не вынесена, поэтому Ломоносов вынужден делать прозаические вставки, сам того не понимая, что разрастающаяся поэма все более напоминает жанр «Меннипейской сатуры».

Потом, пристав к Соловецкому острову для молитвы, при случае разговора о расколе сказывает государь настоятелю тамошния обители о стрелецких бунтах, из которых второй был раскольничий.

Пою премудрого российского героя,

Что, грады новые, полки и флоты строя,

От самых нежных лет со злобой вел войну,

Сквозь страхи проходя, вознес свою страну;

Смирил злодеев внутрь и вне попрал противных,

Рукой и разумом сверг дерзостных и льстивных;

Среди военных бурь науки нам открыл

И мир делами весь и зависть удивил.

К тебе я вопию, премудрость бесконечна,

Пролей свой луч ко мне, где искренность сердечна,

И полон ревности спешит в восторге дух Петра

Великою гласить вселенной вслух

И показать, как он превыше человека

Понес труды для нас неслыханны от века;

С каким усердием отечество любя,

Ужасным подвергал опасностям себя.

Да на его пример и на дела велики

Смотря, весь смертных род, смотря, земны владыки

Познают, что монарх и что отец прямой,

Строитель, плаватель, в полях, в морях герой.

Дабы российский род вовеки помнил твердо,

Коль, небо! ты ему явилось милосердо.

Ты мысль мне просвети; делами Петр снабдит,

Велика дщерь его щедротой оживит.

[М.В. Ломоносов «Петр Великий»]

Бытовавшей в то время «возвышенной» иносказательностью, более соответствующей изобразительному искусству, герой ограждается Ломоносовым не только от реальных событий и всех «второстепенных» персонажей поэмы, но и от читающей публики. В языковой среде уже прошли определенные изменения, четко определившие роль любого древнего эпоса

не только от читателя. В поэме будто предстает очередной парадный портрет Петра I, увековеченного на фоне отретушированной реальности.

Поэма Котляревского уже ярко показала, насколько смешными могут быть такого рода отвлеченные аллегории на отечественном историческом материале. Однако господствовавшая в этот период во всем мире античная аллегория, как основной способ искусственного возвышения сильных мира сего – над всеми слоями общества, оказав неизгладимое влияние и на всю русскую литературу. Михаил Ломоносов тоже не вполне избежал этого влияния своего времени. К тому же он знал, что его поэма, как любое литературное произведение будет подвергнуто жесткой цензуре.

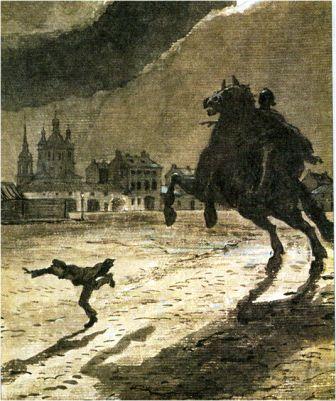

Он писал своего рода эталонное произведение, на которое должны был ориентироваться все последующие авторы произведений, которые решились бы изобразить Петра I. И это, безусловно, сдерживало его творческий порыв.