Литература эпохи Возрождения. Идея универсального человека

Б.И.Пуришев

Лекция 8. Ф. Рабле. Замысел и структура романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Совершенный человек в романе Рабле. Оптимизм первых книг, трагическое звучание последних.

Но, конечно, самым значительным и в то же время самым ярким писателем французского Возрождения, был Франсуа Рабле. Этот энциклопедически образованный гуманист, знаток античного мира, охотно демонстрировавший свою обширную классическую эрудицию, был множеством нитей связан с традициями французской демократической культуры[Особенно близок ему мир площадного веселья — задорного, вольнолюбивого, яркого. См.: Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.] . В его творчестве с наибольшей силой воплотился раскрепощенный творческий гений ренессансной Франции.

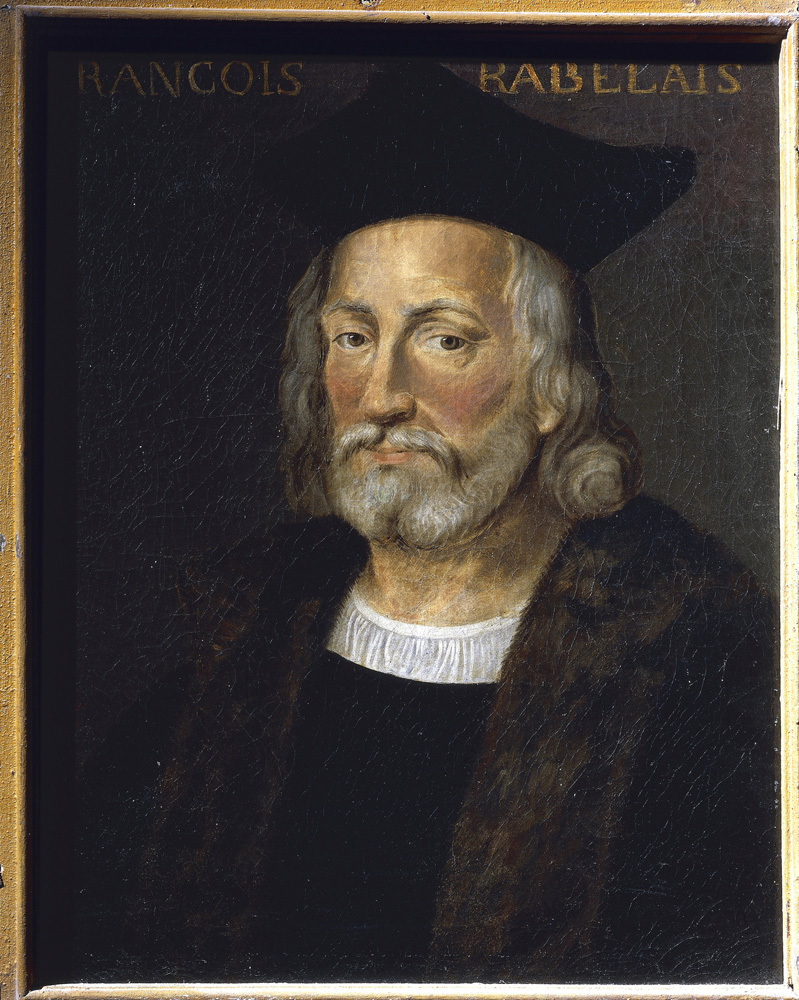

Portrait de Francois Rabelais (1494-1553), ecrivain et medecin francais. Peinture de l’Ecole francaise du 17eme siecle. Chateau de Beauregard Val de Loire ©DeAgostini/Leemage

Родился Франсуа Рабле (1494-1553) в небольшом старинном городке Шиноне в провинции Турень. Он был младшим сыном состоятельного адвоката. Родители, видимо, решили сделать его клириком. Они отправили девятилетнего Франсуа в один из монастырей. Через некоторое время Франсуа стал послушником, а в 1520 г. постригся в монахи. За монастырской стеной протекли ученические годы молодого Рабле. Обрывки обветшавшей средневековой учености не могли, разумеется, удовлетворить любознательного юношу. Его уже коснулись новые веяния. Классическая древность привлекала его пристальное внимание. Он бегло пишет по- латыни и сочиняет греческие стихи. Прославленный эллинист Гильом Бюде откликается на его послания. Но то, что вызвало одобрения ученых- гуманистов, казалось монастырским властям предосудительным и опасным. Увлечение языческой стариной, по их мнению, попахивало ересью. Поэтому в кельях Рабле и его друга, такого же любознательного инока, был произведен тщательный обыск. В руки обскурантов попало много «крамольных» книг и рукописей, в том числе — произведение Эразма Роттердамского. Провинившихся подвергли суровому наказанию, лишив возможности читать и писать. В конце концов им удалось бежать из монастыря. К счастью у них нашлись влиятельные заступники. Получив от папы Климента VII разрешение перейти в другой монастырь, Рабле ничего не сделал для того, чтобы упрочить свою церковную карьеру. Зато с неослабевающей энергией продолжал он свои научные занятия и вскоре стал одним из самых образованных людей того времени. По справедливому замечанию Анатоля Франса, «его ученость питалась не только книгами, но и непосредственными наблюдениями; это была ученость не буквоеда, а мыслителя; за словами он видел предметы, видел живую жизнь».[Франс А. Собрание сочинений. М., 1959. Т. VII. С. 705.]

Гравюра, известная поод названием «Анонимный Фабрици» (« Anonyme Fabriczi »), показывает Лион в XVI веке из района современной улицы Монте-дю-Шемен-Нёф (montée du Chemin-Neuf).

В 1530 г. Рабле поступил в на медицинский факультет университета в Монпелье. Успешно окончив курс, он направился в Лион, являвшийся, как это уже отмечалось выше, одним из крупнейших центров тогдашней Франции, и там получил место врача в городской больнице. И в качестве медика Рабле не желал мириться с рутиной, стремился приобрести более совершенное «познание мира, именуемого микрокосмом, то есть человека». С этой целью он принялся анатомировать трупы, приводя в ужас схоластов и святош. В Лионе Рабле издал также ряд греческих и латинских текстов медицинского и юридического характера и среди них «Афоризмы» знаменитого древнегреческого врача Гиппократа с пространными комментариями. Его ученая слава росла. Парижский епископ Жан де Белле, человек образованный, готовый покровительствовать знатокам древних языков, к тому же давний знакомый Рабле, взял его к себе в лекари. В свите епископа, посланного в Италию с ответственным дипломатическим поручением, Рабле в 1534 и 1535 гг. посетил родину гуманизма. Он побывал во многих итальянских городах. Особенно большое впечатление произвел на него Рим с его античными памятниками. Впрочем, в Вечном городе Рабле мог также наблюдать обычаи и нравы церковной знати, о которых в свое время не слишком лестно отзывался Эразм Роттердамский. Находясь в Италии, Рабле выхлопотал у папы индульгенцию, которая не только отпускала ему такие прегрешения, как самовольный уход из монастыря, но и разрешала врачебную практику при условии, если она не будет противоречить церковным канонам. Для Рабле это имело определенное значение, поскольку во Франции все выше поднималась волна католической реакции. Примерным монахом Рабле так и не стал. Продолжая с успехом заниматься медициной (в 1537 г. он получил ученую степень доктора), проявляя одновременно интерес к ботанике, философии, юриспуденции, филологии и прочим наукам, он не смог обречь себя на монастырское затворничество. Его влекли новые места, интересные люди. Он встречался с К. Маро и Б. Деперье.

Будучи близок ко двору {[именной указатель]} Маргариты Наваррской, он навсегда сохранил глубокое уважение к покровительнице гуманистов. Одно время он, видимо, склонился на сторону протестантов, но в дальнейшем убедился, что в своем фанатизме они нисколько не уступают ненавистным ему сорбоннистам. Современники отмечали добросердечие Рабле, охотно помогавшего бедным и хворым. В последние годы он уже почти не исполнял своих церковных обязанностей. Умер он в Париже.

Как-то Рабле попала в руки напечатанная в Лионе в 1532 г. лубочная книга «Великие и неоценимые хроники о великом и огромном Гаргантюа», в основе которой лежала старинная французская народная сказка о великане Гаргантюа, хорошо известная еще в начале XV столетия. По словам А.Н. Веселовского, это «одна из тех народных книжек, какие начинают являться на переходе от Средних веков к новому времени и, предваряя художественный протест Сервантеса, рисуют нам в карикатурном виде отживший мир рыцарских подвигов, романтических гигантов и волшебников»[Веселовский А.Н. Избранные статьи. Л., 1939. С. 412-413.] .

Как-то Рабле попала в руки напечатанная в Лионе в 1532 г. лубочная книга «Великие и неоценимые хроники о великом и огромном Гаргантюа», в основе которой лежала старинная французская народная сказка о великане Гаргантюа, хорошо известная еще в начале XV столетия. По словам А.Н. Веселовского, это «одна из тех народных книжек, какие начинают являться на переходе от Средних веков к новому времени и, предваряя художественный протест Сервантеса, рисуют нам в карикатурном виде отживший мир рыцарских подвигов, романтических гигантов и волшебников»[Веселовский А.Н. Избранные статьи. Л., 1939. С. 412-413.] .

Королю Артуру, рассказывалось в книге, угрожают сказочные гоги и магоги. Желая ему помочь, могущественный волшебник Мерлин создает великана Грангузье и великаншу, его супругу. У них рождается сын Гаргантюа, который наносит поражение врагам короля. Изобилует лубочная хроника гротескными ситуациями и забавно буффонно-сказочными подробностями. Так, из слез плачущих великанов возникает горячий источник, в котором можно варить яйца. Гигантская кобыла Гаргантюа, защищаясь от мух, сметает хвостом целые леса. Пастух, приняв открытый рот спящего Гаргантюа за глубокую пещеру, прячется от волков между зубами великана. В Париже великан снимает городские колокола и прячет в карман и т.п. Описывая грандиозные пиры и празднества, автор не забывает упомянуть, сколько всего было съедено и выпито, сколько холста, сукна и атласа пошло на одежду Гаргантюа и т.д.

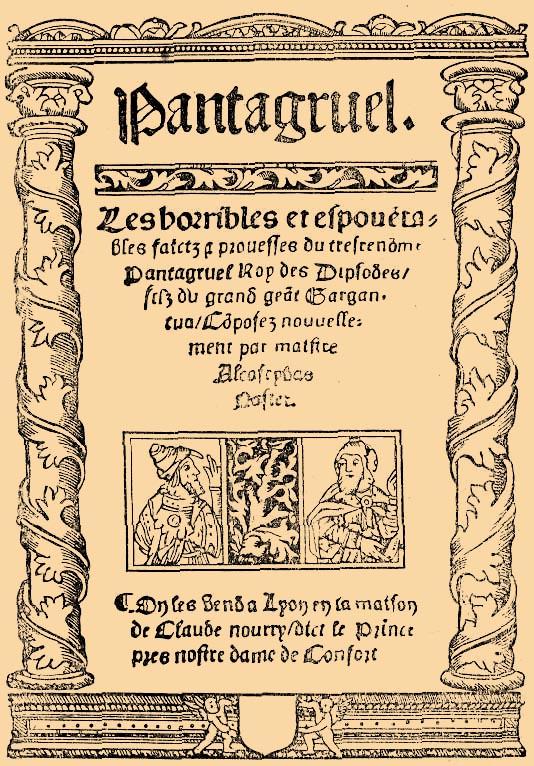

Эта забавная книга навела Рабле на мысль написать роман, в котором бы популярные персонажи народной сказки обрели новую жизнь. Так и возник роман в пяти книгах «Гаргантюа и Пантагрюэль», одно из самых замечательных созданий ренессансного гения. Четыре книги романа увидели свет в 1532-1552 гг. Заключительная пятая книга появилась уже после смерти автора в 1564 г. Возможно, что ее написал не сам Рабле, но кто-то из его единомышленников, располагавший набросками и наметками, оставленными великим гуманистом.Рабле заимствовал из народной книги имена героев и ряд эпизодов. Ей он обязан отдельными приемами, например гротескным перечнем всевозможных предметов. Однако, используя буффонно-сказочную схему «хроники», Рабле наполняет ее глубоким философским содержанием. Усиливает он и сатирические тенденции лубочной книги. Его роман поднимает народный лубок на высоту большой гуманистической литературы. Такой яркостью образов, такого идейного богатства, такого полифонического стиля не знала литература до Рабле. Это огромное изогнутое зеркало, в котором причудливо отразилось буйное жизнелюбие «старой веселой Франции», пробужденный к новой жизни в эпоху Возрождения. Веселые галльские шутки, шумное карнавальное озорство придают роману характерный «раблезианский» колорит. Автор то и дело стремится скрыть свое глубокомыслие под маской веселой буффонады. Это обстоятельство вводило в заблуждение многих близоруких критиков, видевших в романе всего лишь хаотическое нагромождение площадных анекдотов и острот. Сам Рабле в предисловии к первой книге «Гаргантюа и Пантагрюэль» сравнивает свое творение с ларцом, на котором сверху нарисованы «смешные и забавные фигурки», а внутри хранятся редкостные снадобья. Приносящие человеку немалую пользу. «Положим даже, — продолжает автор, — вы найдете там вещи довольно забавные, если понимать их буквально и все же не заслушивайтесь вы пения сирен, а лучше истолкуйте в более высоком смысле все то, что, как вам могло случайно показаться, автор сказал спроста»[Здесь и ниже пер. Н.М. Любимова] .

И вот мы открываем этот удивительный роман, от которого, по признанию самого автора, скорее попахивает вином, чем церковным елеем, и сразу же на нас обрушивается шумный поток самых причудливых, самых диковинных событий. Рабле не стесняется нагромождать их одно на другое, пересыпать их шутовскими сентенциями веселыми прибаутками. Этот поток бурлит, вздымается, пенится, клокочет, сверкает, переливается множеством красок. Подчас читателю кажется, что перед ним разбушевавшаяся стихия. Но если внимательно и без всякой предвзятости присмотреться к роману, то за его странными, почти хаотическими очертаниями мы без труда увидим очень умного и несомненно искусного автора.

Открывается первая книга (1534) описанием гигантского пира, устроенного королем Утопии[Название страны заимствовано у Томаса Мора.] великаном Грангузье для своих подданных. Был Грангузье (что означает «Большая глотка») большим шутником, любившим выпить до дна и закусить солененьким. Гостям подали требухи от 367014 жирных волов, и была она такая вкусная, что каждый облизывал пальчики.

Так, уже сразу попадаем мы в характерную атмосферу романа, наполненную ликованием раскрепощенной плоти, веселым шумом и гамом, звоном кувшинов и стаканов.

Принимала в этом увеселении участие и жена Грангузье, великанша Гаргамелла. Ей предстояло скоро родить, и поэтому добряк Грангузье советовал ей не слишком налегать на потроха. Но Гаргамелла, невзирая на предостережения, съела этих самых потрохов 16 бочек, 2 бочонка и 6 горшков, после чего она родила сына, который появился на свет через левое ухо и зычным голосом заорал: «Лакать! Лакать!» «Ну и здоровенная же у тебя (глотка)! «(«Ке гран тю а»), воскликнул прибежавший на крик младенца отец. Отсюда и пошло имя новорожденного: Гаргантюа. А жажда у младенца была поистине необыкновенная: на него шло молоко от 17913 коров. Ему еще не исполнилось и двух лет, как он уже обладал восемнадцатью подбородками и испытывал особое пристрастие к возлияниям.

Но вот настало время учить подрастающего Гаргантюа. Первым его наставником был «великий богослов» магистр Тубал Олоферн, в лице которого Рабле осмеивает схоластические методы средневекового обучения. Почтенный магистр так хорошо сумел преподать молодому великану азбуку, что тот «выучил ее наизусть в обратном порядке, для чего потребовалось 5 лет и 3 месяца». Затем Гаргантюа проштудировал под руководством Олоферна ряд средневековых учебников с пространными комментариями Пустомелиуса Оболтуса, Грошемуцена и других столпов схоластической учености, «для чего потребовалось 18 лет и 11 с лишним месяцев». «И все это Гаргантюа так хорошо усвоил, что на экзамене сумел все ответить наизусть в обратном порядке». 16 лет и 2 месяца читали они «Календарь», а когда великий богослов умер, место его занял магистр Жобелен Бриде (дурачина, простофиля).

Тем временем Гаргантюа рос и тучнел. Наставники не приучили его к опрятности, к умеренности в еде и питье.»Он ел сколько влезет и прекращал еду не прежде, чем у него начинало пучить живот». Уйма времени уходила на игры в карты, карты и кости и т.п., а также на посещение бесконечных церковных служб. Не удивительно, что с годами Гаргантюа все более глупел, тупел, становился рассеяннее и бестолковее.

Схоластическому обучению, которое «убивало много времени и забивало голову, не обременяя ее мыслями»[Веселовский А.Н. С. 419.] , Рабле противопоставляет свой педагогический метод. Средневековое воспитание основывалось на мертвых текстах, не стремилось прокладывать путей к познанию окружающего мира, пренебрегало физическим развитием человека. Рабле хочет, чтобы из сферы безжизненных абстракций человек спустился на землю и обрел наконец самого себя в гармоническом развитии всех своих духовных и физических сил. С этой целью Рабле делает новым наставником Гаргантюа мудрого гуманиста Понократа, которому удается превратить Гаргантюа из неотесанного прожорливого олуха в умного, образованного и энергичного человека.

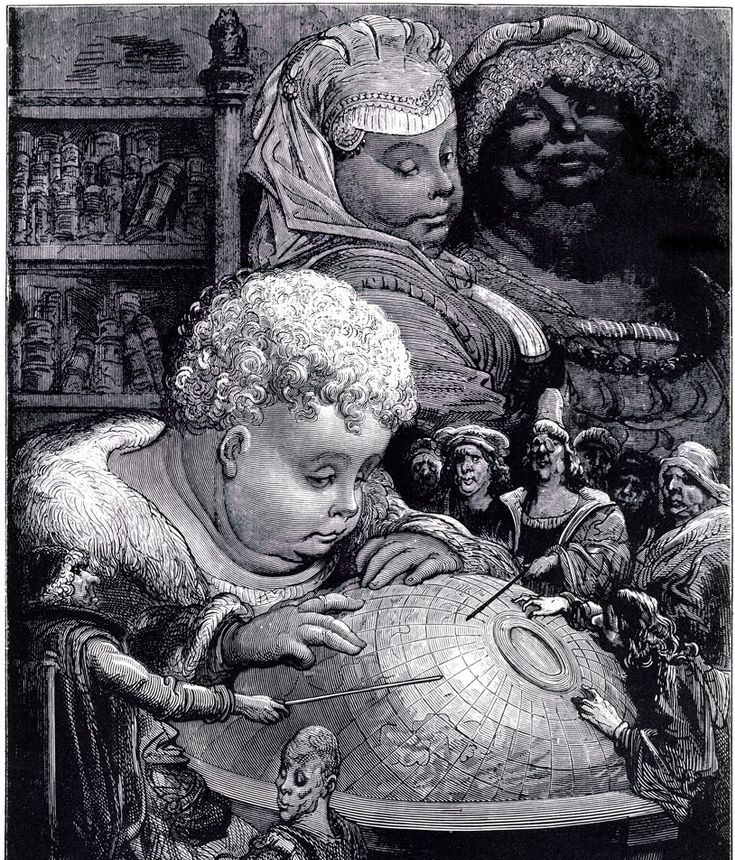

Молодой великан уже не тратит попусту время. Вместо того чтобы забивать голову всяким схоластическим хламом, он читает произведения итальянских гуманистов и, разумеется, творения античных ученых и поэтов, в том числе Плиния, Галена, Теофраста, Аристотеля, Гелиодора, Гесида и Вергилия. В этих книгах Гаргантюа находил много интересного и полезного. Они учили его мыслить, а также знакомили с реальным миром. Но не только из книг черпал Гаргантюа свои познания о природе и мире. Понократ позаботился о том, чтобы его ученик внимательно присмотрелся ко всему, что его непосредственно окружало, будь то растения и деревья или звездное небо. Игральные карты служили ему для всякого рода остроумных забав, основанных на арифметике. И Гаргантюа пристрастился к математическим наукам. Большого успеха достиг он в геометрии, астрономии и музыке.

Одновременно Гаргантюа тренировал свое тело. Он ловко скакал на коне, учился владеть оружием, играл в мяч, боролся, прыгал, плавал, управлял кораблем, лазил по деревьям, метал дротик, камень или алебарду, метко стрелял, поднимал тяжелые гири и т.п. (Книга I, глава 23).

Не пренебрегал Гаргантюа и физическим трудом, к которому феодальная знать относилась с презрением. Вместе с Понократом он убирал сено, колол и пилил дрова, молотил хлеб, а также изучал различные ремесла. Он знакомился с тем, как плавят металл и отливают артиллерийские орудия, как изготовляют часы и печатают книги (I, 24). Не сторонились они и народных забав, но в свободное от занятий время охотно смотрели акробатов, жонглеров и фокусников, с удовольствием прислушивались к их веселому краснобайству.

По желанию отца, Гаргантюа в сопровождении Понократа посетил Париж. Он чуть было не увез соборные колокола, полагая, что они отлично заменят бубенцы на шее у его гигантской кобылы.

А пока Гаргантюа занимался в Париже науками, на благословенную Утопию, жившую в мире и довольстве, напал соседний король Пикрохол. Попытка Грангузье предотвратить войну ни к чему не привела, так как Пикрохол был одержим ненастырной жаждой завоеваний и не желал прислушиваться к голосу разума. Возможно, что, изображая резкими чертами этого вероломного тирана, помышляющего только о собственной выгоде, Рабле вспомнил об императоре Карле V, который столько горя причинил Франции. Пикрохол — это собирательный портрет всех агрессоров прошлого и будущего. «Растопчу, растреплю, растрясу, разнесу, расшибу!» — мрачно твердят его сатрапы (I, 33). А воинство Пикрохола, повинуясь приказам короля, все ломает и крушит на своем пути, «не щадя ни бедного, ни богатого, ни храмов, ни жилищ» (I, 26).

Симпатии Рабле всецело на стороне миролюбивого и человечного Грангузье, решительно осуждающего кровавые затеи своего соседа, ибо «по евангельскому учению — нам надлежит охранять и оборонять собственные наши земли, владеть ими и править, а не вторгаться с враждебными целями в чужие, и что в былые времена, сарацин и варваров, именовалось подвигами, то ныне мы зовем злодейством и разбоем » (I, 46). И Рабле с видимым удовольствием повествует о том, как жители Утопии под предводительством Гаргантюа, спешно вернувшегося из Парижа, нанесли поражение врагам, покусившимся на их независимость и благополучие. Вот когда пригодились Гаргантюа и умение владеть оружием, и крепкие мускулы, и ясность мыслей! Войско Пикрохола, состоящее преимущественно из «каналий, грабителей и разбойников», было разбито наголову, а сам Пикрохол бежал и, если верить слухам, стал простым поденщиком в Лионе. Гаргантюа великодушно обошелся с побежденными, а добрый король Грангузье щедро одарил победителей.

Среди особо отличившихся ратников был и доблестный монах Жан из аббатства Сейи по прозвищу Зубодробитель. Гаргантюа хотел было сделать аббатом Сейи, но веселый монах не пожелал управлять хмурыми чернецами и попросил разрешение построить аббатство по своему усмотрению. Вскоре, благодаря исключительной щедрости Гаргантюа, на берегу французской реки Луары появилась великолепная Телемская обитель, весьма не похожая на все другие католические монастыри. В новой обители не отрекаются от радостей жизни, не истязают себя постами и ночными бдениями, не ищут спасения в невежестве. Кто обычно идет в монастырь? Одни только хворые, слабоумные, уродливые, лишние рты. Телемское аббатство открыто для юношей и девушек, отличающихся красотой, статностью, обходительностью и любознательностью. Они живут под одной крышей, вместе занимаются, вместе проводят досуг. При желании каждый может беспрепятственно покинуть обитель и уйти куда захочет. Здесь не дают монашеских обетов целомудрия, бедности и послушания. Любой телемит «вправе сочетаться законным браком, быть богатым и пользоваться полной свободой». И все в Телемской обители устроено так, чтобы человек радовался жизни, все здесь ласкает глаз и дает богатую пищу уму.

Живут телемиты в семиэтажном красивом замке, который пор своей архитектуре и убранству напоминает французские замки эпохи Возрождения, хотя и превосходит их пышностью и комфортом. В огромном книгохранилище собраны книги на греческом, латинском, еврейском, французском, итальянском и испанском языках. Просторные галереи расписаны фресками, изображающими подвиги древних героев, исторические события и виды различных местностей. Посреди внутреннего двора высится алебастровый фонтан, увенчанный изображением трех граций. Для развлечения телемитов устроены ипподром, театр, бассейн для плавания, манежи для игр в мяч, фруктовый сад и т.п.

Само собой понятно, что Телемское аббатство вовсе не монастырь. Более того — оно дерзкий вызов монастырским порядкам и самому духу монашества. Недаром с глубокой неприязнью относятся здесь к монахам и монахиням, злобным ханжам, святошам, наушникам и продавцам обмана. Здесь не бьют поклонов, не подчиняют всей жизни звону колокола. Ничто не унижает здесь человеческого достоинства, не стесняет естественных устремлений. Телемское аббатство — это царство радости, молодости, красоты, изобилия, гуманистической образованности и свободы. В его уставе записано только одно правило: «Делай что хочешь».

И вот что поразительно: в Телемском аббатстве (Телема — по-гречески: желание), не знающем иных правил, совершенно отсутствуют склоки и раздоры. Рабле замечает по этому поводу: «Людей свободных, происходящих от добрых родителей, просвещенных, вращающихся в порядочном обществе, сама природа наделяет инстинктом и побудительною силой, которые постоянно наставляют их на добрые дела и отвлекают их от порока, и сила эта зовется у них честью. Но когда тех же самых людей давят и гнетут подлое насилие и принуждение, они обращают благородный свой пыл, с которым они добровольно устремлялись к добродетели, на то, чтобы сбросить с себя и свернуть ярмо рабства, ибо нас искони влечет к запретному и мы жаждем того, в чем нам отказано» (I, 52-57).

Телемское аббатство, по мысли Рабле, должно свидетельствовать о благородстве человеческой природы. Правда речь идет о просвещенном меньшинстве. Но именно на него гуманисты эпохи Возрождения возлагали свои надежды. Церковь с недоверием относилась к человеку. Учение о первородном грехе бросало мрачную тень на весь человеческий род. Рабле трогательно верил в благородные задатки человека. Он верил в то, что человек от природы добр и только уродливые формы жизни толкают его на путь порока. И вот вслед за Томасом Мором он создает свою гуманистическую утопию. Он мечтает о таком благородном пристанище, где человек может наконец стать самим собой. Телемское аббатство и не республика и не монархия. Это всего лишь союз достойных, хорошо воспитанных и образованных людей. Рабле не рассказывает подробно об этих занятиях. Он только любуется ими. В Телемской обители люди поднимаются над уродливыми проявлениями общественного неразумия и служат живым уроком этому неразумию.

Конечно, в гуманистической утопии Рабле много наивного, неясного и фантастического. Но тот дух прекрасной человечности, который ее наполняет, не может нас не привлечь. Ведь Рабле хочет, чтобы человек обрел наконец рай, но не на небесах, а здесь, на земле, и чтобы лучшим украшением этого земного рая стал он сам.

Во второй книге романа (1532), написанной раньше первой, автор повествует о деяниях Пантагрюэля, достойного сына Гаргантюа. Это такой же исполин, могучий и смелый. Гаргантюа, по собственному опыту хорошо знавший, что представляет собой схоластика, позаботился о том, чтобы воспитать его в гуманистическом духе. К тому же и в мире много изменилось с тех пор, как «великий богослов» Тубал Олоферн заставлял юного великана корпеть над всяким схоластическим вздором. Гуманизм делал свое дело. Телемская обитель не зря была сооружена щедрым Гаргантюа на берегу французской реки. Ренессанс победоносно шагал по миру. На это, между прочим, указывает пространное письмо, который престарелый Гаргантюа направил Пантагрюэлю в Париж, где тот, по примеру своего отца, проходил курс наук.

По словам Гаргантюа, его время «было не такое благоприятное для процветания наук», как нынешнее. «Однако, по милости божией, с наук на моих глазах сняли запрет, они окружены почетом, и произошли столь благодетельные перемены, что теперь я едва ли годился бы в младший класс, тогда как в зрелом возрасте я не без основания считался ученейшим из людей своего времени… Ныне науки восстановлены, возрождены языки: греческий, без знания которого человек не имеет права считать себя ученым, еврейский, халдейский, латинский. Ныне в ходу изящное и исправное тиснение, изобретенное в мое время по внушению бога, тогда как пушки были выдуманы по наущению дьявола. Всюду мы видим ученых людей, образованнейших наставников, обширнейшие книгохранилища… Ныне разбойники, палачи, проходимцы и конюхи более образованны, нежели в мое время доктора наук и проповедники. Да что говорить! Женщины и девушки — и те стремятся к знанию, этому источнику славы, этой манне небесной!»

И Гаргантюа призывает Пантагрюэля «употребить свою молодость на усовершенствование в науках и добродетелях». Он хочет, чтобы Пантагрюэль в совершенстве изучил языки греческий, латинский, еврейский, халдейский и арабский и чтобы в своих греческих сочинениях он подражал слогу Платона, а в латинских — слогу Цицерона. Чтобы он не пренебрегал историей и развивал свою склонность к геометрии, арифметике и музыке, а также изучил все законы астрономии, астрологические же гадания отверг как заведомый обман. «Что касается явлений природы, то я хочу, чтобы ты высказал к ним должную любознательность; чтобы ты мог перечислить, в каких морях, реках и источниках какие водятся рыбы; чтобы все птицы небесные, чтобы все деревья, кусты и кустики, какие можно встретить в лесах, все травы, растущие на земле, все металлы, сокрытые в ее недрах, и все драгоценные камни Востока и Юга были тебе известны!» Он советует далее «приобрести совершенное познание мира, именуемого микрокосмом, т.е. человека». И наконец: «Несколько часов в день отводи для чтения Священного писания: сперва прочти на греческом языке «Новый завет» и «Послания апостолов», потом, на еврейском, «Ветхий» (II, 8).

Перед нами выразительный манифест ренессансного гуманизма. Мы слышим голос самого Рабле. Адресованное сказочному великану письмо обращено одновременно и ко всем передовым людям Франции.

Конечно, темные силы еще не сломлены. Они владеют Сорбонной и суетятся за стенами многочисленных монастырей. Пантагрюэлю не раз приходилось непосредственно сталкиваться со схоластами и их творениями. Рабле приводит длинный список со смехотворными названиями: здесь и «Клубок теологии», и «Метелка проповедника», и «Горчичник покаяния», и «Пустозвонство законников», и т.п. (II, 7).

Но схоластика уже не имела власти над Пантагрюэлем. Занимаясь весьма прилежно под руководством опытных наставников, он вскоре превратился в человека редкой учености. Чтобы проверить свои познания, он велел вывесить на всех перекрестках 9764 тезиса, «касавшихся всех отраслей знания и затрагивавшие наиболее спорные вопросы в любой из наук», в течение полутора месяцев вел диспут против всех богословов Сорбонны, всех магистров наук, студентов и ораторов и «всех посадил в лужу».

Как некогда доблестному Гаргантюа, Пантагрюэлю пришлось сражаться с врагами, вторгшимися в Утопию. На этот раз это были «дипсоды — подданные короля Анарха». И хотя дипсодам помогало 300 громадных великанов в каменных латах, Пантагрюэль одержал блестящую победу над многочисленным и хорошо вооруженным врагом.

Обо всем этом и многом ином повествует Рабле в первых двух книгах своего романа. В них царит буйное веселье, звучат раскаты оглушительного хохота. Ликует могучая плоть, сбросившая с себя узы аскетизма. Ликуют мудрые великаны по поводу того, что науки восстановлены и гуманизм преобразует землю. Многое обещает Телемская обитель. Разгромлены и наказаны кровожадные тираны, посягавшие на свободу Утопии. Радость и веселье торжествуют, озаряя живительным светом мир, пробудившийся после многовековой спячки.

Но вот мы переходим к трем заключительным книгам романа и, как правильно отметил в свое время А.Н. Веселовский [Веселовский А. Н. С. 446.] , попадаем в атмосферу, несколько отличную от той, которая царила вначале. За взрывами буйного веселья слышатся нередко тревожные ноты. Откуда эти диссонансы? Что произошло?

Дело в том, что между написанием первой (второй) и третьей книги романа (1564) прошло четырнадцать лет. За эти годы во Франции многое изменилось. Когда Франсуа Рабле начал писать свой роман (1532), Фортуна ласково улыбалась гуманистам. Но уже в 1535 г. феодально-каталическая реакция свирепо обрушилась на гугенотов и всех инакомыслящих. Подстрекаемый католической партией, Франциск I вступил на путь жестоких репрессий. Положение гуманистов сразу стало чрезвычайно шатким. Телемская обитель превратилась в обыкновенный монастырь, в котором уже не было места прекрасным гармоническим людям раблезианской утопии. Растерянность и уныние овладевают гуманистами.

В 1543 г. из Франции бежит Клеман Маро. Около 1544 г. самоубийством кончает Бонавентюр Деперье. В 1546 г. на костре инквизиции погибает известный французский гуманист, одно время друживший с Рабле, Этьен Доле.

Да и положение самого Рабле становится просто опасным. Сорбоннисты обвиняют его в безверии, кальвинизме и всех смертных грехах. Не удивительно, что Рабле вынужден был замолчать. В стихотворной «Пророческой загадке», завершавшей первую книгу романа, он с тревогой говорил о приближающемся потопе, который нанесет страшный ущерб всей стране, наполнит ее распрями и раздорами, сделает перед лицом лжи и суеверий.

Но долго молчать Рабле все-таки не мог. Его не сломили трагические испытания. Он остался верен своим благородным гуманистическим идеалам и хотел, чтобы все люди доброй воли услышали его голос. К ним обращает писатель свой труд. Он предлагает им невозбранно черпать из его диогеновой бочки, на дне которой «живет надежда, а не безнадежность, как в бочке Данаид». Что же касается до ученых буквоедов, ханжей и святош, то с ними у Рабле разговор совсем иной. «Вон отсюда, собаки! Пошли прочь, не мозольте мне глаза, капюшонники чертовы!» — кричит он душителям передовых идей (кн. III, предисловие автора).

Религиозный, да и всякий иной фанатизм всегда был чужд создателю Телемской обители. С глубокой печалью взирал Рабле на развитие событий во Франции. Он еще пытался сохранить то, что, как ему казалось, можно было сохранить. Поэтому третью книгу романа он открывает знаменательной картиной мирной колонизации страны воинственных дипсодов, покоренных мудрым Пантагрюэлем. Пантагрюэль несет в страну побежденных принципы гуманности, терпимости и гражданской гармонии, «ибо всем творить благо и никому не причинять зла есть удел истинно царский»(III, 1).

Но, конечно, идеалы Телемской обители, основанные на принципах свободы, гуманности и религиозной терпимости, в новой обстановке стали совершенно призрачными. Поэтому и звучит тревога в заключительных книгах романа. Веселая буффонада то и дело уступает место остроумному гротеску. Что-то жуткое появляется в гротескных образах заключительных книг романа. Краски становятся более резкими, тяжелыми, подчас даже мрачными.

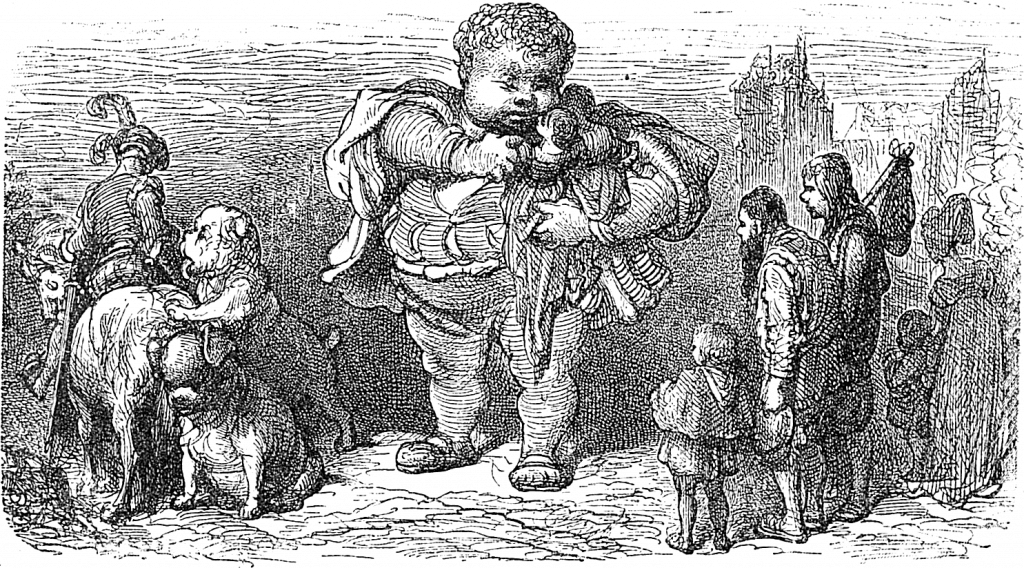

Добродушный король Гаргантюа и его верный спутник жизнерадостный брат Жан отходят на второй план. Подлинным героем произведения становится приятель Пантагрюэля лукавый проходимец Панург, появившийся еще во второй книге романа. По словам Рабле, нос Панурга «напоминал ручку от бритвы». С лезвием бритвы был схож его острый язык. Нечто острое было и во всем его характере, до крайности подвижном и лукавом. Всегда страдая от безденежья, Панург в то же время «знал 63 способа добывания денег, из которых самым честным и самым обычным являлась незаметная кража, и был он озорник, шулер, кутила, гуляка и жулик, каких и в Париже немного. А в сущности, чудеснейший из смертных» (II, 16).

Основным мотивом последних трех книг романа становится намерение Панурга жениться. Однако вопрос о женитьбе вырастает для Панурга в чрезвычайно сложную проблему. Ему очень хочется распроститься с холостой жизнью, но он ужасно боится стать рогоносцем. Он колеблется, размышляет и обращается за советом к Пантагрюэлю и другим лицам. Следуют блестящие, остроумно написанные главы, так пленившие Анатоля Франса.[Франс А. Собр. соч.: В 8 т. Т. VII. С. 775-776.] Только ни один из полученных ответов не смог вполне удовлетворить обеспокоенного Панурга, и тогда он решает испросить совета у оракула божественной Бутылки, который находится где-то неподалеку от Китая.

И вот под предводительством Пантагрюэля флотилия, состоящая из 12 кораблей, отправляется в путь. На борту, помимо Пантагрюэля и Панурга, находится брат Жан, великий путешественник Ксеноман, наставник Пантагрюэля Эпистемон, Гимнаст и другие утопийцы, а также сам автор этой правдивой истории мэтр Франсуа Рабле.

По пути они посещают множество удивительных стран, сталкиваются с различными опасностями, почти не вспоминая о брачных намерениях Панурга. Автор отправляется вместе с утопийцами в это опасное путешествие не для того, чтобы узнать следует или не следует Панургу жениться, а для того чтобы своими глазами увидеть: куда идет мир? что сталось с порослями новой культуры в это тревожное и опасное время? можно ли еще спасти Телемскую обитель?

Флотилия Пантагрюэля движется от одного острова к другому. И перед утопийцами начинают все более отчетливо вырисовываться очертания мира, окутанного дурманом фанатизма, населенного призраками средневековья, которые, казалось, уже утратили власть над умами людей. В фантастических гротескных образах предстает перед читателем царство мирского неразумия, корысти, тупости, религиозной нетерпимости, презрения к правам человека, обветшалых форм и пустых абстракций.

На острове Прокурации — «земле сплошь перепачканной и перемаранной» — путешественники увидели жалких ябедников, живущих сутяжничеством (IV, 12-16), а через некоторое время, миновав ряд других островов, в открытом море повстречали девять судов, груженных монахами, ехавшими на Кесильский собор, «дабы защитить догматы истинной веры от новоявленных еретиков». Не нужно было обладать особой проницательностью, чтобы понять, что речь здесь шла о Тридентском соборе (1545), на котором католическая церковь осудила протестантское вероучение как еретическое, тем самым закрепив распад христианского мира. Рабле назвал собор «Кесильским» потому, что у евреев звезда, считавшаяся вестником бурь и непогоды (Орион), называлась Кесиль. Слово это имело еще значение «безрассудный».

Встреча с монахами повергла Пантагрюэля в задумчивость и печаль. Он предчувствовал бурю, и буря действительно вскоре разразилась: «Море вздулось и всколебалось до самой пучины; громады волн с размаху ударялись о борта; мистраль, сопровождаемый бешеным ураганом, неистовыми порывами, ужасными вихрями и смертоносными шквалами, засвистал в реях; небесный свод загремел, заблестел, засверкал, хлынул дождь, посыпался град»… Древний хаос как бы вновь воцарился над вселенной. Во время этой страшной бури Панург смертельно трусит, причитает, дрожит и жалуется, в то время как Пантагрюэль, брат Жан и другие утопийцы борются со стихией (IV, 18-24).

А когда буря улеглась и утопийцы отдохнули, они завидели вдали остров Жалкий, где царствовал Постник, великий пожиратель гороха, плешивый полувеликан с двойной тонзурой, питавшийся солеными кольчугами, шлемами, касками и шишаками (IV, 29-32). Этот «ревностный католик» (католики обязаны соблюдать пост) вечно воюет с жирными Колбасами (т.е. протестантами), населяющими соседний остров Дикий (протестанты пост отвергают). У Пантагрюэля появляется желание примирить враждующие стороны, но Ксеноман сообщает ему, что после Кесильского собора, который «обличил, заклеймил и осудил Колбас», о примирении уже нечего и думать. «Скорей вы помирите кошек и крыс, собак и зайцев, только не их» (IV, 35).

Так из тихой дружелюбной Телемской обители мы попадаем в мир неистовых религиозных распрей, сотрясающих землю. Грозным провозвестником их была уже страшная буря, чуть не погубившая отважных мореходов. С этого момента черная тень ложится на страницы книги. Мир предстает в образах уродливых и зловещих.

О религиозных распрях свидетельствуют также острова папефигов и папоманов, к которым вскоре пристали утопийцы. Некогда папефиги были богаты и свободны и прозывались весельчаками, но однажды их угораздило показать римскому папе фигу, и тогда папоманы вторглись на их остров, разграбили его и разорили дотла. С тех пор бедняги стали данниками врагов своих, их терзают нищета и прочие беды (IV, 45). Зато папоманы (почитатели папы) чувствуют себя отлично. Все их помыслы направлены на то, чтобы торжественно встретить на своем острове римского папу, этого земного бога и оказать ему великие почести. А в ожидании своего идола папоманы поклоняются папским декреталиям (постановлениям). Что же касается до проклятых еретиков, не признающей этой божественной книги, то их следует «без всякой пощады сжигать, щипцами ущемлять, на куски разрезать, топить, давить, на кол сажать, кости ломать, четвертовать, колесовать, кишки выпускать, распинать, расчленять, кромсать, жарить, парить, варить, кипятить, на дыбу вздымать, печенку отбивать, испепелять» (IV, 48-54).

Так вот он, мир, в котором уже больше нет места для телемитов, питомцев свободы и человечности! Как одиноки стали внезапно мудрый Пантагрюэль и его соратники! Авторитарный принцип вновь овладел землей. Одни во славу Кальвина и Лютера, другие во славу папы и его несравненных декреталий готовы пролить потоки человеческой крови. Люди превращаются в многоголовое стадо, которое в силу слепого фанатизма способно, не задумываясь, ринуться в пучину бедствий. В этом, видимо, и заключается смысл известного фаблио о панурговом стаде, с которым мы встречаемся в четвертой книге романа (IV, 6 -8).

В заключительной пятой книге утопийцы высаживаются на острове Звонком, населенном птицами, живущими в больших дорогих клетках. У птиц разнообразное оперенье. У одних оно белое, у других — черное, у третьих — серое, у четвертых — наполовину белое, наполовину черное, у пятых — красное и т.д. Птицы эти назывались клирцы, инокцы, священцы, аббатцы, епископцы, кардинцы и, наконец, единственный в своем роде папец. Прилетают эти птицы на благословенный остров из обширной страны Голодный день и из страны под названием Насслишкоммного. Прилетают сюда те, кому угрожает голод, кто не умеет и не хочет работать, кому не везет в любви, кто не достиг намеченной цели и совершил какое-нибудь преступление. Прилетев сюда тощими, как сороки, они быстро становятся жирными, как сурки. «Здесь они в полной безопасности, неприкосновенности и полной свободе». Птицы не обрабатывают и не возделывают землю. Они знай себе прыгают, щебечут да поют «под неумолчный колокольный звон. Благолепие и благоденствие царят на этом острове. Но горе тем, кто хоть как-нибудь затронет или оскорбит достопочтенных птиц!» (V, 1-8).

Сатирические стрелы автора обращены здесь против католической церкви, беспощадной к реформаторам и всем инакомыслящим. Легко догадаться, что папец — это папа, клирцы — клирики, аббатцы — аббаты, что красное оперение намекает на алые мантии кардиналов, а оперенье серое — на серые сутаны монахов и т.п.

Поспешив покинуть злопамятных птиц, путники через некоторое время попадают на остров Застенок, где живет алчный Цапцарап, эрцгерцог пушистых котов. Этот обагренный кровью остров не что иное, как французский суд: несправедливый, продажный, жестокий. Пушистые коты, по словам автора, «животные преотвратительные и ужасные». Они разоряют и губят все без разбора, и доброе и дурное. Девизом их служит грабеж. Это царство кривды, злобы и ужаса. Здесь говорят о том, чего не знают, сознаются в том, чего не думали делать, рассуждают о том, чему никогда не учились. Никто не уходил отсюда, «не оставив шерсти, а чаще всего и шкуры». Зато золото совершает здесь чудеса, оно превращает порок в добродетель, отмыкает замки застенка. Только бросив котам кошелек, туго набитый червонцами, утопийцы вырвались на свободу (V, 11-15).

Не менее отвратительными оказались и следующие острова, к которым пристали путники. Один из них (остров Апедевтов, т.е. невежд) аллегорически изображает счетную палату, ведавшую во Франции налогами, недоимками и прочими финансовыми мероприятиями. Здесь ловко стригут кошельки, а господа начальники, обитающие в огромном давильном прессе, выжимают с великой пользой для себя золотой сок из достояния всех сословий (V, 16).

Итак, вместо свободного религиозного чувства — братоубийственная возня папеманов и папефигов, угрюмая косность острова Звонкого. Вместо торжества справедливости и гуманности — крючкотворство острова Прокурации, страшные морды пушистых котов, обрызганные кровью невинных жертв, и мученики давильного пресса. Но, быть может, в царстве науки утопийцы найдут наконец обетованную землю? Ведь недаром же гуманисты наносили сокрушительные удары средневековой схоластике.

Но, оказывается, она еще жива и могущественна — ложная наука, сухопарая Квинтэссенция, на землю которой вскоре вступили злополучные путники. Ей по малой мере уже 1800 лет, но она по-прежнему молода и изящна. Одежды ее отличаются пышностью. Как и ее речь, хотя часто она и сама не понимает того, что говорит. У нее удивительные обычаи и свойства. Она лечит больных музыкой. Она ничего не ест, за исключением категорий, абстракций, антитез, снов, кошмаров и т.п. Ее придворные обладают поразительным искусством совершать самые невероятные вещи. Один из них излечивал все виды истощения, постригая больных сроком на три месяца в монахи. При этом он уверял, что «если уж они во иноческом чине не разжиреют, значит, и врачебное искусство, и сама природа в сем случае бессильны». Иные оттирали добела эфиопов, стригли ослов и получали отменную шерсть, доили козла или ловили сетями ветер. «Иные из ничего творили нечто великое, а великое обращали в ничто. Иные резали огонь ножом, а воду черпали решетом». Иногда они вступали между собой в ожесточенные споры, касаясь таких «сверхфизических проблем», как тень осла, дым от фонаря или козья шерсть.

Наконец, миновав еще несколько островов, Пантагрюэль и его спутники прибывают к цели своего путешествия, к оракулу Бутылки. На изящном яшмовом портале, который вел во дворец оракула, они прочли изречение, написанное чистым золотом: «Истина в вине», и вот прозвучали долгожданные слова оракула. Собственно это было лишь одно краткое слово: «Тринк!» (т.е. «пей»). Итак, истина в вине. Или оракул советовал путникам припасть к источнику мудрости? По словам верховной жрицы божественного оракула, вину «дарована власть наполнять душу истиной, знанием и любомудрием» (V, 45). Человек неустанно должен идти по пути познания. Ведь неодолимое время на стороне истины (V, 47).

Так вот ради чего утопийцы пустились в открытое море и подвергали себя многочисленным опасностям! Это «тринк» звучит, как будто лопнула туго натянутая струна. Да, людям не следует падать духом. Им надлежит верить, что будущее за истиной. А настоящее? Оно окутано мраком. Что же делать? Быть человеком. На этом и заканчивается роман.

Работая над своим произведением свыше 20 лет, Рабле сумел отразить в нем пути и перепутья французского гуманизма первой половины XVI в. Когда Рабле приступил к писанию романа, французский гуманизм переживал пору своей золотой юности. Все еще пребывало в брожении бурном порыве. Энергия бурлила и вздымалась, как горячая лава. Все казалось доступным и возможным.

И не случайно Рабле героями своего романа делает великанов. В них, как в мифических гигантах, воплощается молодость мира. Рабле любуется их массивной плотью, их чудовищным аппетитом, их титанической силой. Отправляясь на войну с Пикрохолом, Гаргантюа вооружается огромным деревом, которое он без всяких усилий вырвал с корнем (I, 36). Пантагрюэль, желая защитить свою рать от проливного дождя, покрывает ее своим исполинским языком (II, 32). Он один уничтожает три сотни великанов, закованных в каменные латы, вместе с их предводителем Вурдалаком (II, 29).

Гигантским телам великанов под стать необъятные груды снеди и всяческих предметов. Читатель узнает, что на рубашке малолетнего Гаргантюа пошло 900 локтей полотна, на его куртку — 813 локтей белого атласа и т.д. (I, 8). Аппетит великанов вполне соответствует их гигантскому росту (см., например, описание пира Грангузье — I, 37).

Гигантские натюрморты Рабле наполняют роман животворной тяжестью. Из царства хмурых и тощих подвижников мы входим в мир, который сотрясается от оглушительного хохота, от грузной поступи упитанных великанов. Материя мстит за себя средневековому спиритуализму. Рухнула темница, в которую она была так долго заключена. И физический мир во всем своем первозданном великолепии громоздится на страницах романа. Роман Рабле — это неслыханный доселе апофеоз тучной земной стихии, вышедшей из берегов. Мир только что создан. Все в нем свежо и прочно. Все огромно и ярко.

Рабле стремится осмыслить роль и значение плотского начала в человеческой истории. Бросая вызов средневековой концепции исторического процесса, которая отводила плотским потребностям исключительно негативную роль, Рабле в четвертой книге романа вводит нас в обиталище мессера Гастера (по-гречески: желудок, чрево), которому, по мнению автора, человечество обязано всеми своими успехами в области культуры и искусства. Все только и думают, как бы Гастеру угодить, все на него трудятся. «Но и он в долгу у нас не остается: он облагодетельствовал нас тем, что изобрел все науки и искусства, все ремесла, все орудия, все хитроумные приспособления». Мессер Гастер не только строгий властелин, но и благодетель человеческого рода. Это второй Прометей, выведший людей из состояния дикости, открывший перед ними путь прогресса и творческих исканий (IV, 57).

Конечно, царству Гастера приданы в романе фантастические очертания, и здесь Рабле не обходится без гротеска и буффонады. Но за фантастическими образами таятся смелые для того времени мысли. Ведь страницы, посвященные всемогущему Гастеру, представляют собой попытку материалистического истолкования истории.

Но не следует думать, что великий французский гуманист склонен был умалять значение духовного начала. При дворе мессера Гастера мудрый Пантагрюэль и его спутники встречают многолюдную толпу гастролатов (т.е. чревопоклонников), один вид которых вызывает у них отвращение. Гастролаты «все до одного были тунеядцы, никто из них ничего не делал, никто из них не трудился, они только, по слову Гесиода, даром бременили землю». «Все они признавали Гастера за великого бога», их символом был истукан Жрунья — потешное и отталкивающее изображение чревоугодия. Они прославляли его и всячески ублажали. Это зрелище привело Пантагрюэля в великое негодование. Обожествление Гастера оскорбило его человеческую гордость (IV, 58-60).

Гипертрофия плотского начала в человеке так же уродлива, как и гипертрофия начала духовного, к чему стремились средние века. Идеалом Рабле являлся гармоничный человек, в котором плоть и дух образуют единый синтез, столь необходимый для поступательного движения человечества. Гармония, согласно Рабле, является любимым детищем самой матери Природы (Физис), которая «прежде всего родила Красоту и Гармонию». Но «Антифизис, извечная противница Природы», позавидовав «такому прекрасному и благородному потомству», «родила Недомерка и Нескладу», после чего произвела на свет «изуверов, лицемеров и святош, никчемных маньяков, неумных кальвинистов, женевских обманщиков» и прочих чудищ (IV, 32).

В этих строках заключено плодоносное зерно всей гуманистической философии и этики Рабле. Человек рожден для свободы, гармонического развития всех свои сил. Он не может не чтить Красоту, которая является первенцем Природы и воплощается в Гармонии, отражающей божественный первообраз мироздания. Именно Красота и Гармония лежат в основе принципов, на которых зиждется Телемская обитель. Недаром в нее нет доступа всем тем, кто ведет свое происхождение от злокозненной Антифизис. И педагогическая система Рабле служит тем же целям. Она превращает плотоядных великанов в гармоничных людей, в мудрых устроителей счастливой Утопии.

Впрочем, уже добряк Грангузье, человек старой закалки, но гуманный и умный, подает пример государственной мудрости. Он очищает страну от ханжей и разносчиков суеверий. Ведь это все исчадия Антифизис. По словам Грангузье, они вреднее колдунов, насылающих чуму, ибо «чума убивает тело, а эти чертовы обманщики отравляют души бедняков и простых людей» (I, 45). По их наущению люди бросают полезный труд и семью и, взяв страннический посох отправляются на богомолье. Грангузье знает, что благо личное неотделимо от блага общего, и поэтому живет в мире со своими соседями, обращаясь к оружию лишь тогда, когда нужно защитить отчизну. Запросто беседует он с простыми людьми, стараясь рассеять их заблуждения, указать им верный жизненный путь. Выслушав его наставления, паломники (те самые, которых Гаргантюа чуть было не проглотил вместе с салатом) восклицают: «Блажен тот край, где царствует такой человек!» «Вот об этом то и говорит Платон в пятой книге «О государстве», — заметил Гаргантюа, — государства только тогда будут счастливы, когда цари станут философами или же философы — царями» (I, 45).

Такими королями-философами и являются в романе Гаргантюа и Пантагрюэль. Унаследовав от Грангузье его врожденную мудрость и гуманизм, они превосходят его богатством знаний и широтой кругозора. Недаром они внимательно читали Платона и впитали в себя мудрость веков. Они устанавливают в Утопии и в покоренной Дипсодиии законы, «сообразующиеся с волей и склонностями народа». Гуманность и справедливость кладут они в основу политической структуры Утопии. Они правят, «не обагряя рук в крови и не пятная их грабежом» (III, 1). Они обновляют правосудие и поощряют науки. Таких монархов Рабле, разумеется, был бы рад увидеть на европейских тронах. Жаль, однако, что власть Гаргантюа и Пантагрюэля не распространяется дальше Утопии. Зато без труда можно разыскать в Европе королей, напоминающих Пикрохола и Анарха.

Возмездие, которое постигает этих воинственных королей, вполне соответствует их надутому ничтожеству. Одержав победу над Анархом, Пантагрюэль выдает своего венценосного пленника Панургу. «Я хочу из него сделать порядочного человека, — говорит Панург, — эти чертовы короли здесь у нас, на земле, — сущие ослы: ничего-то они не знают, ни на что не годны, только и умеют что причинять зло несчастным подданным да ради своей беззаконной и мерзкой прихоти будоражить весь мир войнами. Я хочу приспособить их к делу — научу его торговать зеленым соусом. А ну, кричи: «Кому соусу зеленого?» (II, 31). В конце концов из Анарха получился бойкий уличный торговец.

Проделка Панурга навеяна следующим удивительным происшествием: сраженный в битве с дипсодами, храбрый Эпистемон чудесным образом воскресает и рассказывает о том, что он увидел в загробном мире. Оказывается, там земная иерархия как бы вывернута наизнанку. Те, перед кем трепетал мир, терпят нужду и влачат унизительное существование, в то время как бедняки и философы превратились в больших господ. «Я видел, как Диоген, — рассказывает Эпистемон, — в пурпуровой тоге и со скипетром в правой руке, своим великолепием пускал пыль в глаза Александру Великому и колотил его палкой за то, что тот плохо вычинил ему штаны» (II, 30). Так на весах высшей справедливости слава скромных философов оказывается тяжелее славы блистательных монархов.

Впрочем, вряд ли мудрым великанам Рабле угрожает на том свете участь других королей. Ведь они короли-философы, о которых мечтал {[именной указатель]} Платон. Им совершенно чуждо феодальное чванство. Они просты и непосредственны в обращении с людьми. Они скорее напоминают радушных и хлебосольных хозяев, чем властных и гордых монархов. И окружают они себя людьми, вовсе не интересуясь их родословным деревом.

Вот, например, брат Жан, приятель Гагантюа. Этот человек из народа, лихой виноградарь, веселый и обходительный. У него мозолистые руки, изворотливый ум, кипучая энергия. Он привык к труду, никогда не бывает праздным. Даже в то время, когда, стоя на клиросе, он поет за панихидой или заутреней, он мастерит тетиву для арбалета, оттачивает стрелы, плетет сети и силки для кроликов. Обладая отменным аппетитом, изнурять свою плоть аскетическим воздержанием он предоставляет другим. Когда же враги вторглись в Утопию, Жан превратился в былинного богатыря, обрушился на неприятеля и совершил чудеса храбрости (I, 27). По словам Гаргантюа, «он не святоша, не голодранец, он благовоспитан, жизнерадостен, смел, он добрый собутыльник. Он трудится, пашет землю, заступается за утесненных, утешает скорбящих, оказывает помощь страждущим, охраняет сады аббатства» (I, 40). Что же касается до монашества, то оно для Жана всего лишь привычная форма жизни. Он не возводит его в идейный принцип. «Пусть она останется на мне, — говорит брат Жан Гимнасту, предложившему ему за ужином снять рясу, — ей-богу, мне в ней лучше пьется, от нее телу веселей» (I,39). Он не обижается, когда другие подтрунивают над его монашеством, он и сам от полноты чувств готов подтрунивать над ним. «Я никогда так хорошо не сплю, как во время проповеди или на молитве, — заявляет он Гаргантюа, страдающему от бессонницы. — Я вас прошу: давайте вместе начнем семипсалмие, и вы сей же час заснете, уверяю вас!»

Во французской литературе эпохи Возрождения не найти другого такого яркого и привлекательного изображения простолюдина, любящего жизнь и способного на подвиг. В колоритной фигуре брата Жана оживают традиции народного героического эпоса, нескромных фаблио и веселых застольных песенок.

С традициями народной литературы средних веков связан также образ Панурга, любимого спутника Пантагрюэля. Панург во многом уже отличен от простодушного брата Жана. Если веселый монах, воспитавший в стародавние времена добряка Грангузье, не лишен некоторых патриархальных черт, то Панург, подобно Тилю Уленшпигелю, решительно порывает с патриархальным прошлым. О себе он заботится гораздо охотнее, чем о других. Он любит дразнить и дурачить людей. Героические порывы ему не свойственны. Он храбр только на словах. Правда, во время войны с Анархом он сражается не хуже других, но в дальнейшем все чаще и чаще трусит и дает заведомо ложные клятвы и обеты. Он может рассказать о себе какую-нибудь невероятную историю (II, 14) или с легкостью спустить огромное богатство, ежели оно невзначай попало к нему в руки (III, 2).

Но что же связывает таких несомненно разных людей, как Пантагрюэль и Панург? Ведь Пантагрюэль — это воплощение душевного равновесия и здравого смысла. Это идеальный король идеальной Утопии, в то время как Панург не имеет отношения к сфере идеального. Панург — это мир без прикрас, это индивидуализм, разрывающий вековые патриархальные связи, это скепсис, совлекающий с жизни нарядные покровы. Но именно поэтому Панург и нужен Пантагрюэлю. Он нужен ему, как низкие истины нужны идеалу. Не только для того, чтобы идеал стал особенно выпуклым и наглядным, но и для того, чтобы идеал не оторвался окончательно от жизни, не утратил своей действенной силы. Подобно гетевскому Мефистофелю, который, дразня Фауста, побуждал его к делу, Панург активизирует мысль Пантагрюэля, не дает ему застыть в идеальном величии. Вспомним, что к оракулу божественной Бутылки утопийцы отправились по желанию Панурга и что путешествие это открыло им глаза на суровую правду жизни.

Не менее, чем Пантагрюэлю, Панург нужен и самому Рабле. Великому писателю нужен его острый язык, его дерзость, его умение выставлять в смешном виде все то, с чем боролись гуманисты.

Впрочем, не только быстрый ум Панурга, но и его несомненная начитанность пришлись по душе Пантагрюэлю. Панург говорил на нескольких языках, в том числе на греческом, латинском, еврейском и итальянском (II, 9), а также с легкостью касался самых разнообразных вопросов. Все это позволяет видеть в нем странствующего школяра или, вернее, студента. Иные озорные выходки Панурга вполне во вкусе тогдашней студенческой вольницы — о том, как Панург приобретал индульгенции (II, 7), как он положил на обе лопатки англичанина, диспутировавшего знаками (II, 19), как он сыграл злую шутку с парижанкой из высшего общества (II, 22).

Но даже такой, казалось бы, закореневший циник и бродяга, как Панург, таит где- то в глубине своей души мечту о гармоническом бытии. Ведь чем, как не мечтой, является его мечта о тихом семейном уюте, не лишенная даже трогательности? А похвальное слово заимодавцам и должникам? (III, 3). Разве в этом шутовском панегирике не скрыта «мечта о мировой гармонии, основанной на всемирном одолжении»?[Веселовский А.Н. С. 451.]

Раскрепощенная эпохой Возрождения мысль уносится в область самых пылких фантазий. Ее не могли удержать силы вековой инерции. Не останавливаясь на полпути, она через трагические коллизии XVI в. устремлялась в царство идеальной человечности. Но реальный мир властно заявлял о себе. Он врывался в творение Рабле. И фантастическое причудливо смешивалось в его романе с реальным. Сказка о мудрых великанах то и дело оборачивалась поучительной былью. Конечно, и сказки есть своя естественная логика. Например, великаны в сказке должны быть огромны, а люди остаются людьми. Понятно, что и у Рабле, опиравшегося на лубочную «хронику», великаны, как им и надлежит быть, огромны. Но для Рабле характерно, что он вовсе не стремится строго соблюдать отдельные масштабы и пропорции, как это в XVIII в. делал Джонатан Свифт в своем «Гулливере».

Великаны Рабле то непомерно велики, то это просто большие люди, с которыми окружающие беседуют, пируют и путешествуют на корабле. Однажды автор попадает в рот к Пантгрюэлю и видит там высокие скалы, обширные луга, дремучие леса и большие укрепленные города вроде Лиона или Пуатье (II, 32). Нарушая то и дело пропорции и масштабы, Рабле как бы играет с читателем. Его сказочный мир столь же неустойчив и подвижен, как сама жизнь той переходной, исполненной неожиданностей эпохи.

То же смешение планов находим мы в причудливой географии романа. В небывалой стране живут чистокровные французы вроде брата Жана из монастыря Сейи. Их галльские шутки, обычаи и нравы всецело принадлежат старой веселой Франции. Здесь и там встречаются названия мест, с которыми связаны детские впечатления автора. На берегу Луары сооружается Телемское аббатство и, судя по роману, не так уж далеко от Утопии до Парижа. Жизнь напоминает сказку, сказка становится жизнью. Все причудливо и в то же время реально, как во время пестрого народного карнавала.

Площадная буффонада уживается в романе с идеальными картинами Телема, глубокомыслие — с шуткой и озорством, гуманистическая эрудиция — с говором базаров и площадей. Анатоль Франс не далек от истины, называя творение Рабле «самым оригинальным из романов, не похожим ни на какой другой»[Франс А. Собр. соч. Т. VII. С. 713.] . «Гаргантюа и Пантагрюэль» то являет собой педагогический или философский трактат, то напоминает собрание скабрезных фаблио (рассказ о том, как старуха с острова Папефиги обманула чертенка — IV, 47, и др.), то предстает в величавых контурах героического эпоса (война с Пикрохолом и дипсодами), то — в жанре авантюрной повести (путешествие утопийцев к оракулу Бутылки), то распадается на ряд фацетий, монологов, диалогов или же пародий. Любопытна глава «Беседа во хмелю» (I, 5), состоящая из сплошного разговора, и по тому, как говорит тот или иной персонаж, читатель догадывается, что он — судейский, клерк, школяр, клирик, придворная дама и т.д. Генеалогия Пантагрюэля (II,1) пародирует Библию, а рассказ о том, как во время войны с Колбасами брат Жан соорудил наподобие троянского коня огромную свинью (IV, 40-41), отмечен всеми признаками ироикомической поэмы.

Рабле любит самолично появляться перед читателем и запросто балагурить с ним. Повествование ведется от третьего лица. Но вдруг Рабле делает шаг и входит в пределы романа. Отныне он живой свидетель описываемых событий — рассказ ведется непосредственно от лица очевидца. Ариосто своим ироническим вмешательством в ход повествования намеренно снижал и рассеивал поэтическую иллюзию; появляясь на страницах своего романа, Рабле как будто хочет ее усилить, но, разумеется, от этого лишь возрастает комический эффект (I, 3).

Рабле любит уснащать свой роман физиологическими подробностями. Часто они носят шуточный, а иногда и не шуточный характер. Ведь недаром Рабле был анатомом, врачом и естествоиспытателем. Повествуя о великих бранных подвигах брата Жана, он как бы раскрывает перед нами анатомический атлас. Брат Жан поражает врагов в различные части тела, которые деловито перечисляются автором. «Он их дубасил по черепу, другим ломал руки и ноги, третьим сворачивал шейные позвонки, четвертым отшибал поясницу» (I, 24). В других случаях его анатомические экскурсы должны служить обоснованием совершенно невероятных вещей. Утверждая нечто заведомо несообразное, Рабле пускает в ход всю свою эрудицию, попутно посмеиваясь над богословской верой в чудеса. Так, описывая чудесное рождение Гаргантюа, который «проскочил прямо в полую вену, а затем взобравшись по диафрагме на высоту плеч, где вышеуказанная вена раздваивается, повернул налево и вылез в левое ухо», он иронически замечает: «Я подозреваю, что такие необычные роды представляются вам не вполне вероятными… Потому, скажете вы, что здесь даже отсутствует видимость правды? Я же вам скажу, что по этой-то самой причине вы и должны мне верить, верить слепо, ибо сорбоннисты прямо утверждают, что вера и есть обличение вещей невидимых. Разве тут что-нибудь находится в противоречии с нашими законами, с нашей верой, со здравым смыслом, со Священным писанием? Я по крайней мере держусь того мнения, что это ни в чем не противоречит Библии. Ведь, если была на то божья воля, вы же не станете утверждать, что Господь не мог так сделать?» (I, 6).

Как бы то ни было, а пристрастие Рабле к физиологическим процессам и деталям является характерным элементом его реалистической поэтики. Ничего подобного мы, конечно, не найдем в изысканных поэмах Боярдо и Ариосто. Все вульгарное и «низменное» скрыто под покровом ренессансной куртуазии. В физиологизме Рабле сверкала «искра веселого карнавального огня, сжигающего старый мир»[Бахтин М. С. 413.] . Рабле не чурался человеческой плоти и ее естественных отправлений. Привлекал его также мир вещей, все то, что окружало человека на земле. Иногда Рабле наполняет их перечнем целые страницы (меню Жруньи — IV, 59-60). Эти гигантские натюрморты получают подчас самостоятельную фабульную роль, например описание острова Железных изделий (V, 9), где вместо травы растут пики, стрелы, арбалеты, а на деревьях висят кинжалы, мечи, рапиры, ножи, а также заступы, лопаты, клещи и другие железные поделки. Это царство вещей, необходимых людям.

Понятно, что для обозначения всего этого многообразного мира Рабле был нужен богатый словарь. И он брал свое добро там, где находил. И цветы гуманистической и монашеской учености, и жаргон харчевен и постоялых дворов, и обиходная речь купцов и ремесленников, и словечки мореплавателей и клерков — все собирает Рабле в свою писательскую кладовую. У него груды слов и словечек, поговорок, пословиц, цитат и прибауток. Среди них мы найдем слова и целые фразы латинские, греческие, немецкие, итальянские, испанские, баскские, французские диалектизмы и даже слова тарабарские. Он охотно прибегает к неологизмам, и они буйно вырастают в его романе, как растут на деревьях удивительного острова железные изделия.

Как весело он осмеивал лимузинца, коверкающего французский язык, чтобы показать свою ученость («мы трансфретируем Секвану поутру и ввечеру, деамбулируем по урбаническим перекресткусам, упражняемся во много-латиноречии…» — II, 6) или недалекого магистра Брагмадо, который просит принять во внимание, что он «испальцовывал» свою блестящую «мухоморительную речь» (I, 19)! А заплетающаяся речь участников побоища, которое сеньор де Баше устроил, чтобы проучить ябедников («истинный бог, у меня все руки изуродмочал-молочены…» — IV, 15)! А длинный перечень забавных прозвищ отважных поваров, названных по свойствам их характера или в честь кушаний (Жри-жри, Пожри, Нажри, Прожри, Сожри, Обожри, Дожри, Недожри, Саложри и т.д. — IV, 40)! А каскад глаголов к третьей книге романа или эпитетов в главах 26 и 28 в той же третьей книге! Рабле поистине неистощим на подобные выдумки. В его прозе звенят рифмы («…чтобы под хмельком не зря болтать языком… все до крошки подъедать и рассуждать о живительности, цвете, букете, прельстительности, восхитительности… хмельного» — III, Предисловие автора) или каламбуры («кидал бы сено на воз, чистил бы навоз» — там же) и т.д. Правило телемитов: «Делай что хочешь» — определяет и словесную ткань романа. Это царство свободы и бьющей через край творческой энергии, настоянной на пантагрюэлизме, представляющем собой «глубокую и несокрушимую жизнерадостность, пред которой все преходящее бессильно» (IV, Предисловие автора).

И эта жизнерадостность проникает во все поры романа — она подготовлена многовековой историей народного смеха, который не только расшатывал устои старого мира, но и вел к обновлению жизни. Роман напоен веселой народной мудростью, и, как эта мудрость, он оптимистичен. Правда, на глазах Рабле оживали призраки средневековья. Но великий гуманист, несмотря на трагическое развитие событий во Франции, не утрачивал бодрости духа. Его смех вселял веру в конечное торжество прогресса. В его раскатах все время звучали победные ноты.

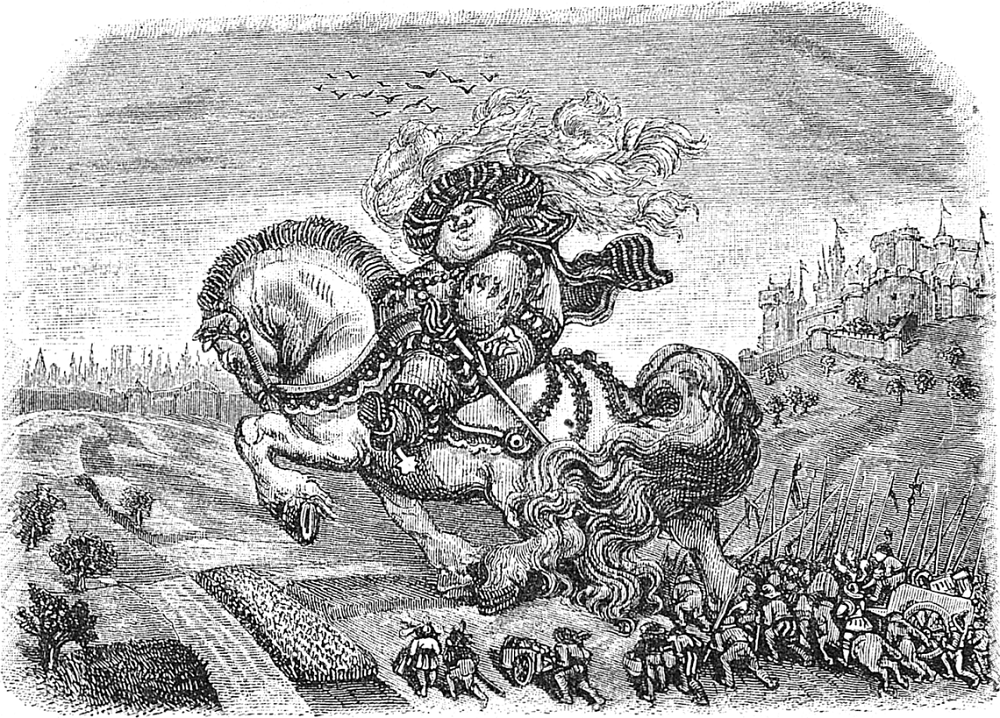

Panurge and Pantagruel — in the third book, chapter 51, of Francois Rabelais,’La vie de Gargantua et de Pantagruel’. Illustration by Gustave Doré. FR: French Renaissance writer, doctor and humanist: 1494 — April 9, 1553. GD: 6 January 1832 23 January 1883. (Photo by Culture Club/Getty Images)

Читать по теме:

- Предисловие

- Введение

- Лекция 1. Возрождение в Италии.

- Лекция 2. Боккаччо.

- Лекция 3. Историческое развитие Италии в XV-XVI вв.

- Лекция 4. Новелла после Боккаччо.

- Лекция 5. Драма и театр в Италии.

- Лекция 6. Возрождение в Германии и Нидерландах.

- Лекция 7. Возрождение во Франции.

- Лекция 8. Франсуа Рабле.

- Лекция 9. Поэзия Плеяды.

- Лекция 10. Возрождение в Испании.

- Лекция 11. Сервантес.

- Лекция 12. Роман Сервантеса «Дон Кихот».

- Лекция 13. Возрождение в Англии.

- Лекция 14. Историческая характеристика Англии в XVI в.

- Лекция 15. Английская поэзия XVI в.

- Лекция 16. Шекспир.

- Лекция 17. Трагедии Шекспира.

- Приложение. Живопись и ваяние в Италии в эпоху Возрождения.