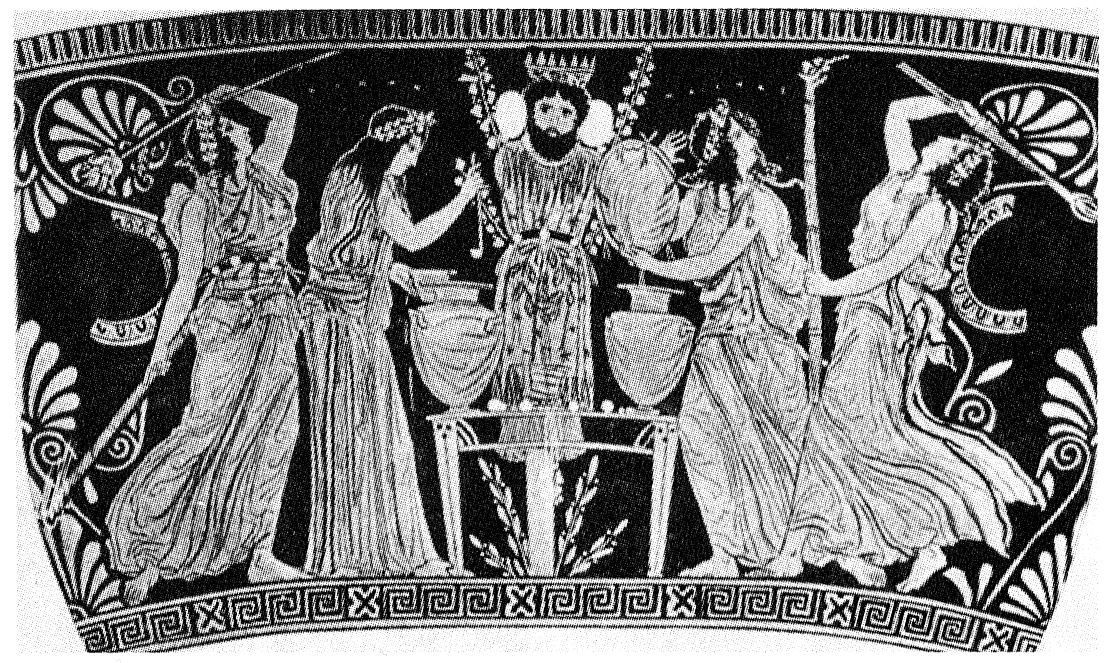

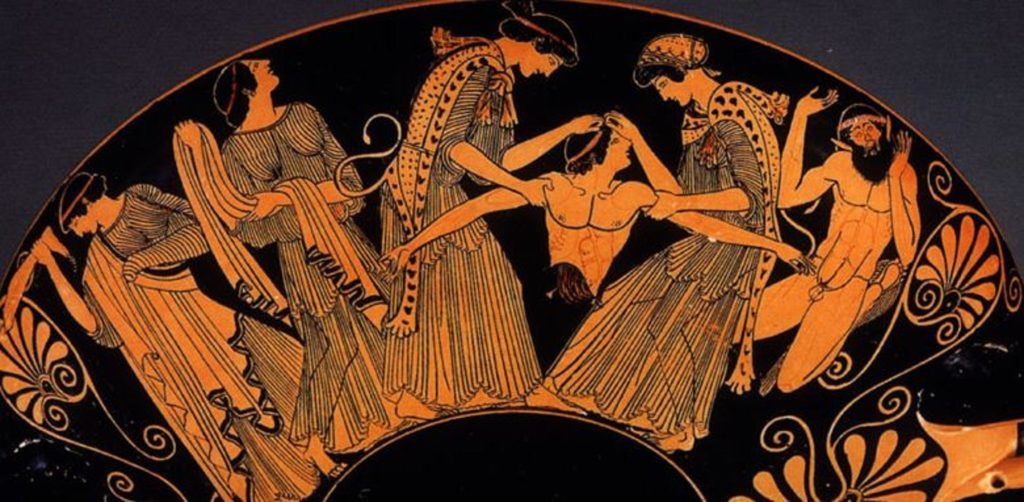

Трагедия ведет свое происхождение из Греции, где она развилась из лирической поэзии или дифирамбов – хвалебных песен в честь бога Диониса, в противоположность Аполлону, владыке иррациональной стихийной стороны жизни, богу вдохновения, как священного безумия, подсознательного, трансового начала. Дифирамбы повествовали о страданиях Диониса. Дионис – самая загадочная фигура в олимпийском пантеоне.

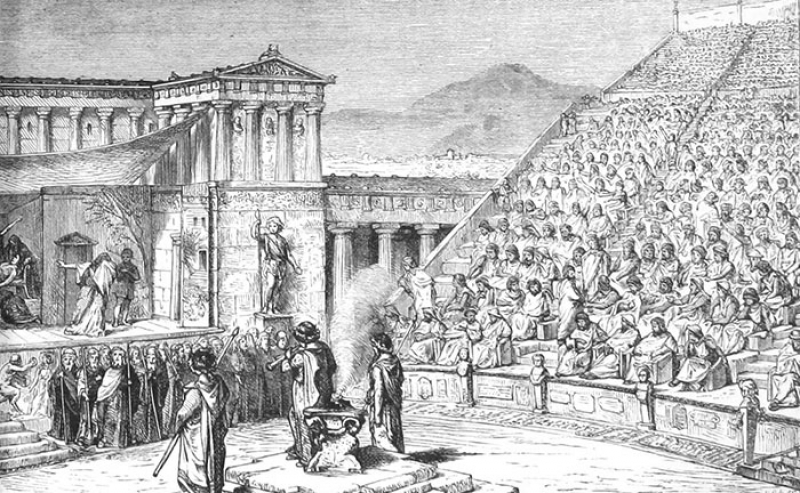

Первые театральные представления были тесно связаны с культом Диониса и являлись частью ритуала восхваления этого бога. С ростом популярности подобных представлений авторы стали все чаще заимствовать сюжеты из других мифов, и постепенно театр утрачивал свое религиозное значение, приобретая все больше светских черт. Вместе с тем на сцене все чаще начинали звучать пропагандистские идеи, продиктованные действующей властью.

Первые театральные представления были тесно связаны с культом Диониса и являлись частью ритуала восхваления этого бога. С ростом популярности подобных представлений авторы стали все чаще заимствовать сюжеты из других мифов, и постепенно театр утрачивал свое религиозное значение, приобретая все больше светских черт. Вместе с тем на сцене все чаще начинали звучать пропагандистские идеи, продиктованные действующей властью.

Независимо от того, что ложилось в основу пьесы – государственные события или сказания о богах и героях, театральные представления оставались значительными событиями в жизни общества, навсегда закрепив за трагедией звание высокого жанра, а также главенствующие позиции в жанровой системе всей литературы в целом.

Комедия и трагедия

Ритуальные представления положили начало не только трагедии, но и комедии. И если первая происходит от дифирамба, то вторая берет за основу фаллические песни, как правило, непристойного содержания.

Греческая комедия и трагедия отличились сюжетами и действующими лицами. Трагические представления рассказывали о деяниях богов и героев, а персонажами комедий становились простые люди. Обычно это были недалекие сельские жители или корыстолюбивые политические деятели. Таким образом, комедия могла становиться инструментом выражения общественного мнения. И именно с этим же связана принадлежность этого жанра к «низким», т. е. приземленным и прагматичным. Трагедия же представлялась чем-то возвышенным, произведением, где говорилось о богах, героях, неодолимости рока и месте человека в этом мире. Согласно теории древнегреческого философа Аристотеля, во время просмотра трагического представления зритель переживает катарсис – очищение. Это происходит благодаря сопереживанию судьбе героя, глубокому эмоциональному потрясению, вызванному гибелью центрального персонажа. Аристотель придавал огромное значение этому процессу, считая его ключевой особенностью жанра трагедии.

Аристотель (384-322 гг. до н. э.) — величайший ученый-энциклопедист и философ античного мира. Он родился в Македонии, в городе Стагире. С 343 года до н. э. этот мыслитель был воспитателем Александра, будущего македонского царя. В 334 г. до н. э. он возвратился в Афины и основал здесь свою философскую школу, которая была названа «Ликей». Аристотель любил читать лекции, прогуливаясь по дорожкам сада со своими учениками. Так, Ликей получил еще одно название — перипатическая школа (от слова «перипато», означающего «прогулка»). Ее представители занимались, помимо философии, и конкретными науками (географией, астрономией, физикой, историей). Аристотель — ученик Платона, но одновременно — его идейный противник и критик. В противоположность своему учителю, он был, в основном, философом-материалистом. Аристотель являлся не только величайшим философом античности. Он был также и теоретиком литературы, ученым-медиком, физиком, зоологом.

Много ценного в области теории искусства дал Аристотель. Этика, политика, поэтика — все это волновало его. Им было обобщено все, что было сказано до него о сущности искусства. Мыслитель привел все это в систему и высказал на основе обобщения в трактате «Поэтика» свои эстетические взгляды. Лишь первая часть этого труда дошла до нас. В ней Аристотель изложил теорию трагедии, а также общие эстетические принципы. Вторая, посвященная теории комедии, к сожалению, не сохранилась.

Вопрос о красоте, который поднял Аристотель

В трактате «Поэтика» Аристотель ставит вопрос о сущности красоты, и в этом здесь он делает шаг вперед в сравнении со своими предшественниками, в частности с Платоном и Сократом, у которых понятие красоты сливалось с понятием добра. У греков этот этико-эстетический принцип выражен был даже особым термином «калокагатия» (ср. Ксенофонта).

Аристотель же исходит в «Поэтике» из эстетического понимания искусства и видит прекрасное в самой форме вещей и их расположении. Аристотель не согласен с Платоном и в понимании сущности искусства. Если Платон считал искусство лишь слабой, искаженной копией мира идей и не придавал значения познавательной функции искусства, то Аристотель считал искусство творческим подражанием (греч. – мимесис) природе, бытию, считал, что искусство помогает людям познать жизнь. Следовательно, Аристотель признавал познавательную ценность эстетического наслаждения.

В мире драматургии было бы очень пусто без Аристотеля и его «Поэтики». В своих трудах он описал принцип искусства, и разницу между различными видами творчества. Так, например, искусство является подражанием реального мира, украшенное художественным вымыслом, но по-прежнему выражающее возможную действительность.

Подробнее о сущности искусства

Он считал, что в искусстве подражание жизни осуществляется разными способами: гармонией, словом, ритмом. Однако, говоря в «Поэтике» о подражании бытию, Аристотель отнюдь не отождествляет это подражание с простым копированием. Напротив, он настаивает на том, что и художественный вымысел, и обобщение должны присутствовать в искусстве.

Так, по его мнению, «задача поэта – говорить не о действительно случившемся, но о том, что могло бы случиться, следовательно, о возможном – по вероятности или необходимости».

Поэзия и история

Историк «говорит о действительно случившемся, поэт – о том, что могло бы случиться. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории: поэзия говорит более об общем, история – об единичном».

По мнению Аристотеля, задачей поэта является рассказ не о случившемся в действительности, а о том, что могло бы произойти, то есть о возможном, по необходимости или вероятности. О случившемся же в действительности говорит историк. Поэтому поэзия серьезнее и философичнее истории: она говорит об общем, тогда как история — о единичном.

Значение трагедии

Из всех видов искусства на первый план Аристотель выдвигает поэзию, а трагедию ставит в ней выше всего. Он пишет в «Поэтике», что в трагедии имеется то же, что и в эпосе (изображение событий), а также есть общее с лирикой (изображение эмоций). Но в ней, кроме этого, имеется представление на сцене, то есть наглядное изображение, чего нет ни в лирике, ни в эпосе.

Аристотель так определяет этот важнейший, по его мнению, род поэзии: «Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем [подражание] при помощи речи, в каждой из своих частей различно украшенной; посредством действия, а не рассказа, совершающее путем сострадания и страха очищение подобных аффектов» («Поэтика», гл. 6). Аристотель подчеркивает, что в трагедии должна быть выражена глубокая идея, так как совершается «подражание действию важному и законченному». В этом «подражании действию важному и законченному», по мнению Аристотеля, основную роль играют фабулы и характеры трагедии. «Фабула трагедии, – говорит Аристотель, – должна быть законченной, органически целостной, а размер ее определяется самой сущностью дела, и всегда по величине лучшая та [трагедия], которая расширена до полного выяснения [фабулы]» («Поэтика», гл.7).

Фа́була — фактическая сторона повествования, т.е. события, факты, случаи, действия, состояния в их причинно-следственной, хронологической последовательности, которые компонуются и оформляются автором в процессе творческой деятельности в сюжете на основе закономерностей, усматриваемых автором в развитии изображаемых явлений[1]. (ВикипедиЯ)

***

Сюже́т (от фр. sujet букв. «предмет») — в литературе, драматургии, театре, кино, комиксах и играх — ряд событий (последовательность сцен, актов), происходящих в художественном произведении (на сцене театра) и выстроенных для читателя (зрителя, игрока) по определённым правилам демонстрации. Сюжет — основа формы произведения. (ВикипедиЯ)

***

Понятие сюжета тесно связано с понятием фабулы произведения. В современной русской литературной критике (равно как и в практике школьного преподавания литературы) термином «сюжет» обычно называют сам ход событий в произведении, а под фабулой понимают основной художественный конфликт, который по ходу этих событий развивается. Исторически существовали и продолжают существовать и другие, отличные от указанного, взгляды на соотношение фабулы и сюжета. (ВикипедиЯ)

Фабула трагедии непременно имеет перипетии и узнавание. Перипетия – это «перемена событий к противоположному», то есть переход от счастья к несчастью или наоборот. В трагедии обычно перипетия дает переход от счастья к несчастью, а в комедии наоборот – от несчастья к счастью. Этот переход должен быть жизненным, необходимо оправданным, вытекающим из самой логики событий, изображенных в трагедии. Аристотель особенно высоко ценил построение перипетии в трагедии Софокла «Эдип-царь».

Узнавание

Такое же требование естественности, жизненности Аристотель предъявляет к узнаванию. Он порицает такие концовки трагедий, когда узнавание происходит случайно, при помощи каких-либо вещей, примет. Трагедия должна завершаться правильной концовкой. Аристотель порицает концовки, в которых узнавание происходит случайно, с помощью примет или каких-либо вещей. Он настаивает в «Поэтике» на композиции, где бы узнавание и перипетии вытекали из состава фабулы, возникали путем вероятности или необходимости из случившегося раньше: ведь имеется большая разница, случится ли то или иное событие после чего-либо или благодаря чему-либо.Следовательно, Аристотель требует соблюдения в трагедии единства действия. О единстве места он вообще ничего не говорит, а единству времени не придает особого значения.

Характеры в трагедии

На второе место после фабулы Аристотель ставит в «Поэтике» характеры. По его мнению, характеры трагедии должны быть благородными по своему образу мыслей, то есть чтобы все, что герои трагедии делают, говорят, вытекало из их убеждений, из их отношения к жизни. Герои трагедий не должны быть ни идеальными, ни порочными, они должны быть хорошими людьми, людьми, совершившими вольно или невольно какую-то ошибку. Только в этом случае они возбудят в зрителях чувства страха и сострадания.

Если прекрасный герой трагедии, ни в чем не виноватый, все же терпит несчастье, погибает, то такая трагедия, считает Аристотель, возбудит у зрителей лишь негодование. Если в трагедии порочный герой в конце концов наказан и приходит к гибели, то у зрителей будет лишь удовлетворение от такой концовки, но они не переживут ни страха, ни сострадания. Если же в трагедии изображен хороший человек, но в чем-то все же виноватый и этот герой впадает в несчастье или совсем погибает, то такая трагедия возбудит у зрителей сострадание к герою и страх за себя, опасение, чтобы не совершить той или иной ошибки и не попасть в подобное положение.

Образцом построения такого характера является, по мнению Аристотеля, образ Эдипа в одноименной трагедии Софокла. За мастерство в создании характеров героев, переходящих от счастья к несчастью, Аристотель считает Еврипида «трагичнейшим из поэтов».

Хор в трагедии, как об этом говорится в «Поэтике» Аристотеля, должен быть органической частью трагедии, одним из ее героев, и, по мнению этого теоретика античности, создать такое единство хора и актеров лучше всех умел Софокл.

Катарсис, или Очищение через сострадание и страх

Трагедия, как говорит Аристотель, очищает через страх и сострадание. Об этом очищении, по-гречески – катарсисе, много было высказано всяких толкований, так как сам философ не раскрыл в «Поэтике» его сущности.

Некоторые теоретики, например Лессинг, Гегель, понимали катарсис в смысле облагораживающего воздействия трагедии на зрителей. Другие, например Бернайс, выдвинули иное толкование и считали, что трагедия возбуждает аффекты в душах зрителей, но в конце концов приводит к разрядке их и этим доставляет наслаждение.

Надо полагать, что под катарсисом Аристотель понимал воспитывающее воздействие трагедии на зрителей. Он придает большое значение мыслям, которые поэт хочет выразить в трагедии. По его мнению, эти мысли должны быть выражены через героев. Аристотель понимает, какое большое значение имеет отношение автора к изображаемым им людям и событиям.

«Увлекательнее всего те поэты, которые переживают чувства того же характера. Волнует тот, кто сам волнуется, и вызывает гнев, кто действительно сердится» («Поэтика», гл. 17).

Словесная форма трагедии

Много внимания в «Поэтике» Аристотель уделяет вопросу о словесной форме трагедии. Уже в определении трагедии философ называет речь трагедии украшенной. Под украшением он понимает художественные средства языка, из которых особенно высоко ценит метафору. «Всего важнее быть искусным в метафорах. Только этого нельзя перенять от другого; это – признак таланта, потому что слагать хорошие метафоры – значит подмечать сходство» («Поэтика», гл. 22). Но Аристотель считает, что наряду с художественными средствами надо пользоваться и общеупотреблительными словами. Художественные средства «сделают речь не затасканной и не низкой, а слова общеупотребительные [придадут ей] ясность» (там же).

По мнению Аристотеля, драматические произведения должны создаваться ямбическим ритмом, так как он ближе к разговорному языку, а в эпосе надо использовать гекзаметр, так как лишь он соответствует патетике возвышенных поэм.

Многие теоретические принципы, предъявляемые Аристотелем к трагедии, он относит и к эпосу, считая, что и фабулы с их перипетиями и узнаванием, и характеры, и мысли поэта, и словесная форма – все это отличает и эпическую поэзию; но, по мнению Аристотеля, трагедия выше, значительнее эпоса, так как она, при своем сравнительно небольшом объеме, благодаря сценичности действия производит большее воздействие, чем эпос.

Э́пос (др.-греч. ἔπος — «слово», «повествование», «стих»[1]) — род литературы (наряду с лирикой и драмой)[2], героическое повествование о прошлом, содержащее целостную картину народной жизни и представляющее в гармоническом единстве мир героев-богатырей[3]. Часто эпические поэмы не имеют автора (собиратели древних эпосов не осознавали себя авторами написанного)[4]. Повествование ведётся от лица повествователя — реального или вымышленного рассказчика, наблюдателя, участника или героя события[2]. (ВикипедиЯ)

Вполне разумно он утверждал он возвышенности поэзии и трагедии над остальными видами творчества: в лирике присутствуют человеческие переживания, а в эпосе — серьёзное повествование, в то время как вместе они могут в полной мере раскрыть художественный замысел творца и показать картину действа, лишь объединившись в трагедию.

Ли́рика, лири́ческая поэ́зия (от греч. λυρικός — «исполняемый под звуки лиры, чувствительный, лирный») — род литературы, воспроизводящий субъективное личное чувство (отношение к чему-либо) или настроение автора (ЭСБЕ). По словарю Ожегова лиризм означает чувствительность в переживаниях, настроениях, мягкость и тонкость эмоционального начала; словарь Т. Ф. Ефремовой отмечает характеризующие его эмоциональность, поэтическую взволнованность, задушевность[1]. По словарю Л. П. Крысина лирическая поэзия — это поэзия, выражающая чувства и переживания поэта[2].

«Лирическая манера повествования» предполагает такой тип построения художественного образа, который основан на эмоциональном переживании. Если в эпосе и драме в основе образа лежит многостороннее изображение человека в его деятельности, в сложных взаимоотношениях с людьми в жизненном процессе, лирический образ — это образ-переживание. Но переживание общественно-значимое, в котором индивидуальный духовный мир поэта, не теряя своей автобиографичности, получает обобщённое выражение, тем самым выходя за рамки его личности. Лирический образ — это эстетически значимое переживание, автобиографическое начало в нём присутствует как бы в снятом виде, и для нас важно, что поэт испытал данное переживание и что оно вообще могло быть испытано в данных обстоятельствах. Если нам известно, что лирическое переживание не автобиографично, оно всё равно сохраняет своё художественное значение, поскольку могло быть испытано. Существует традиция рассматривать лирику как сосредоточенность поэта на своей индивидуальной внутренней жизни. Таким образом, лирику трактуют как «исповедальное творчество», как «самовыражение» и «самораскрытие». (ВикипедиЯ)

Такая оценка трагедии была выражением отношения всего греческого общества к этому виду искусства.

Траге́дия (от нем. Tragödie из лат. tragoedia от др.-греч. τραγωδία[1]) — жанр художественного произведения, предназначенный для постановки на сцене, в котором сюжет приводит персонажей к катастрофическому исходу. Трагедия отмечена суровой серьёзностью, изображает действительность наиболее заостренно, как сгусток внутренних противоречий, вскрывает глубочайшие конфликты реальности в предельно напряжённой и насыщенной форме, обретающей значение художественного символа. Большинство трагедий написано стихами. Произведения часто наполнены пафосом. Противоположный жанр — комедия[2]. В то время как многие культуры развили формы трагедий, этот термин часто относится к особой драматической традиции, которая исторически сыграла важную роль в самоопределении западной цивилизации[3][4]. По словам Раймонда Уильямса этот термин часто использовался для обозначения мощного эффекта культурной идентичности и исторической преемственности — «греки и елизаветинцы в одной культурной форме; эллины и христиане в общей случае»[5]. Длинный ряд философов, который включает Платона, Аристотеля, Святого Августина, Вольтера, Юма, Дидро, Гегеля, Шопенгауэра, Кьеркегора, Ницше, Фрейда, Беньямина[6], Камю , Лакана и Делеза[7] и др. анализировал, размышлял и критиковал этот жанр[8][9][10]. В современную эпоху, к жанру трагедии относят драмы, мелодрамы, трагикомический и эпический театр[9][11]. (ВикипедиЯ)

В «Поэтике» Аристотеля выражены основные литературно-теоретические принципы. Некоторые из них не потеряли своей ценности и до наших дней. Несомненно, правильны и глубоки принципы Аристотеля в отношении драмы; драматическое произведение должно быть динамичным, оно должно показать действия людей, их борьбу.

Применяя нашу терминологию, можно сказать, что Аристотель требует от драматического произведения раскрытия напряженности конфликта. Он настаивает на идейности драмы, подчеркивает важность мыслей автора, его отношения к изображаемому, причем это отношение к драме раскрывается поэтом через поступки и речи действующих лиц. Таким образом, Аристотель в «Поэтике» ратует за идейную направленность произведения, он против сухой тенденциозности, навязываемой поэтом сверху, вне процесса раскрытия конфликта и психологии героев.

Что есть драма, если не жизнь, из которой вырезали все скучные моменты? Сюжет обязан поддерживать напряжение по ходу всего своего развития и до самого конца, где точка накала будет на пике, а концовка — выразительной. Она же обязана быть логичной, основанной на общей фабуле. Герои сами куют свои судьбы и получают заслуженное, иначе люди не смогут воспринимать историю всерьёз.

Чтобы донести до зрителя чувства, творец сам должен пережить их. Волнения передаёт взволнованный, и лишь гневный способен разгневать. Впрочем, помимо чувств нельзя забывать о смысле. Зачем нужна история, не имеющая под собой хоть малейшего урока для зрителя?

В повествовании также должен присутствовать ритм, установленный моментами высокого напряжения. Их пиковая высота должна повышаться по мере действия, и приобретать свою максиму в момент кульминации, чтобы концовка могла передать смотрящему всё, чего хотел автор. В трагедии развитие идёт от счастья к горю, это отличает её от комедии, где переход от несчастья к благу. Главное в трагедии дать пищу для размышления, чтобы зритель соотнёс себя с героями и познал что-то новое.

Дра́ма (др.-греч. δρᾶμα «деяние, действие») — литературный (драматический), сценический и кинематографический жанр. Получил особое распространение в литературе XVIII−XXI веков, постепенно вытеснив другой жанр драматургии — трагедию[1], противопоставив ему преимущественно бытовой сюжет и более приближенный к обыденной реальности стиль[2]. С возникновением кинематографа перешёл также и в этот вид искусства, став одним из самых распространённых его жанров (см. соответствующую категорию).

В отличие от лирики и подобно эпосу, драма воспроизводит прежде всего внешний мир — взаимоотношения между людьми, их поступки, возникающие конфликты. В отличие от эпоса, она имеет не повествовательную, а диалогическую форму. Эстетический предмет драмы — эмоционально-волевые реакции человека, проявленные в словесно-физических действиях. Для драматических произведений характерны остро-конфликтные ситуации, властно побуждающие персонажа к словесно-физическому действию. Драмы специфически изображают, как правило, частную жизнь человека и его социальные конфликты. При этом акцент часто делается на общечеловеческих противоречиях, воплощённых в поведении и поступках конкретных персонажей. (ВикипедиЯ)

«У нас принято переводить термин «драма» словом «действие», хотя, если говорить о действии в физическом смысле, то его гораздо больше в одной песне «Илиады», чем во всех трагедиях Эсхила, вместе взятых». Глагол «дран», пишет Ярхо, от которого происходит «драма», обозначает «действие как проблему, охватывает такой отрезок во времени, когда человек решается на действие, выбирает линию поведения и вместе с тем принимает на себя всю ответственность за сделанный выбор». Такое употребление данного глагола соответствует общей направленности аттической трагедии, для которой «центральной становится проблема выбора человеком линии поведения». (Драма и действие. Лекции по теории драмы. Борис Костелянец )

Драма -это промежуток времени от момента, когда мне пришла идея сделать нечто до физической реализации данного решения. Волевой акт. Вместе с тем — это подражание целому и законченному. Если вы убираете какой-то элемент и все рушится – то это как раз целое, а если ничего не страдает, то это не целое. Значит можно убирать. Драма имеет предельность событий. Сюда попало только избранное. Предлагаемые обстоятельства уже обострены!

Она происходит здесь и сейчас

Драма дискретна (прерывна) – она поделена на акты.

В драме есть определенная недосказанность, которая позволяет формировать новые смыслы.

Драма единственный род литературы, который может реализовать себя только в условиях сценической трактовки. Вся ткань представлена в виде диалогов, что означает, что всю мысль читатель (зритель) может взять только через реплики персонажей.

Герой всякого драматического произведения неуклонно стремится к своей цели: это устремление, единое действие, наталкивается на контр-действие окружающей среды. Герой всякой пьесы нарушает интересы, обычаи и законы окружающей среды, нормы охраняющие бытовой порядок, начиная с устава благочиния (в водевиле) и кончая нормами государственными. С социологической точки зрения драма — всегда революция, хотя бы в самом узком кругу (напр., в кругу семейном). Герой бытовой или психологической драмы нарушает социально-государственных нормы, довлеющие над ним в определенной среде. Поскольку в нормах, нарушаемых героем драматического произведения, выражены и охранены определенные идеологические ценности, драма — с философской точки зрения есть процесс переоценки ценностей.

Актуальность «Поэтики»

Ценными являются и взгляды Аристотеля на драму как на средство воспитания масс. Эстетическому воспитанию человека в государстве Аристотель придавал вообще огромное значение («Политика»). Не потеряли своего значения и высказывания этого теоретика античности о значении художественных средств выражения для всякого литературного произведения. Одним из главных достоинств стиля художественного произведения Аристотель всегда считал ясность, то есть то, что было столь характерно для теоретика греческой классики. Способы постижения этой ясности и теорию стиля Аристотель излагает в «Риторике» (особенно в III книге).

«Поэтика» Аристотеля была выражением теории искусства античного мира. «Поэтика» его была каноном для теоретиков позднейших веков, особенно для классиков XVII в. и просветителей XVIII в. Но классицисты стремились усматривать в принципах аристотелевской поэтики то, что казалось созвучным их социальным принципам. Поэтому они, исходя из ориентации на верхушку общества, приписали Аристотелю требование, чтобы в трагедиях изображались люди благородного происхождения, тогда как Аристотель требовал лишь изображения людей благородных по образу мыслей, по поведению, а таковыми, по его мнению, могут быть и рабы.

Кроме того, классицисты требовали соблюдения всех трех единств, тогда как Аристотель настаивал только на единстве действия.

Многие принципы «Поэтики» Аристотеля, как, например, требование изображения напряженного глубокого конфликта во всяком драматическом произведении, принцип идейного содержания, требования, предъявляемые к трагическому герою, принцип такого композиционного построения, где бы все действия героев были причинно обусловлены, требование от поэта яркого литературного языка, – все эти принципы являются незыблемыми до сих пор и обязательными для всякого художественного произведения.

Жанр греческой трагедии основан на принципе трех единств: места, времени, действия. Единство места ограничивает действие пьесы в пространстве. Это означает, что на протяжении всего спектакля герои не покидают одну локацию: все начинается, происходит и завершается в одном месте. Продиктовано такое требование было отсутствием декораций.

Единство времени предполагает, что события, происходящие на сцене, укладываются в 24 часа.

Единство действия – в пьесе может быть только один ключевой сюжет, все второстепенные ответвления сводятся к минимуму.

Обусловлены эти рамки тем, что древнегреческие авторы старались максимально приблизить происходящее на сцене к реальной жизни. О тех событиях, которые нарушают требования триединства, но необходимы для развития действия, зрителю сообщали в декламационном порядке вестники. Это касалось всего, что происходило вне сцены. Однако стоит заметить, что с развитием жанра трагедии эти принципы стали терять свою актуальность.

Эсхил Отцом греческой трагедии принято считать Эсхила, создавшего около 100 произведений, из которых до нас дошли лишь семь. Он придерживался консервативных взглядов, считая идеалом государственности республику с демократическим рабовладельческим строем. Это накладывает отпечаток на его творчество.

В своих произведениях драматург обращался к основным проблемам своего времени, таким как судьба родового строя, развитие семьи и брака, судьба человека и государства. Будучи глубоко религиозным, он свято верил в силу богов и зависимость судьбы человека от их воли.

Отличительным чертами творчества Эсхила являются: идейная возвышенность содержания, торжественность подачи, актуальность проблематики, величественная стройность формы.

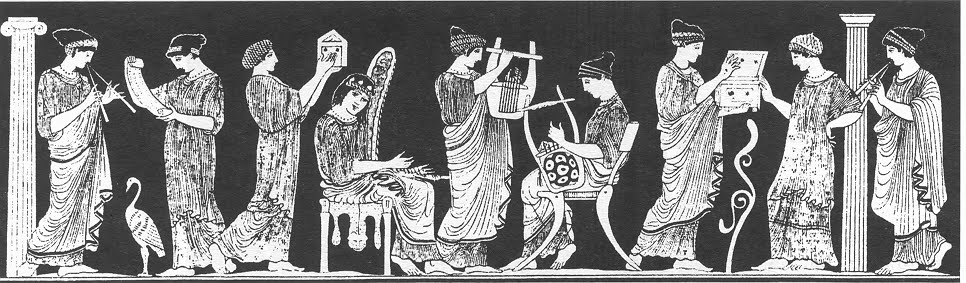

Муза трагедии

В Древней Греции было принято считать, что наукам и искусству покровительствуют девять муз. Они были дочерями Зевса и богини памяти Мнемозины.

Греческой музой трагедии являлась Мельпомена. Ее каноническое изображение – женщина в венке из плюща или виноградных листьев, также ее неизменными атрибутами были трагическая маска, символизирующая сожаление и скорбь, и меч (иногда палица), напоминающий о неизбежности наказания для тех, кто нарушает божественную волю.

Греческой музой трагедии являлась Мельпомена. Ее каноническое изображение – женщина в венке из плюща или виноградных листьев, также ее неизменными атрибутами были трагическая маска, символизирующая сожаление и скорбь, и меч (иногда палица), напоминающий о неизбежности наказания для тех, кто нарушает божественную волю.

Дочери Мельпомены обладали необычайно прекрасными голосами, и их гордыня зашла так далеко, что они бросили вызов другим музам. Конечно, состязание было проиграно. За дерзость и непослушание боги покарали дочерей Мельпомены, превратив их в сирен, а скорбящая мать стала покровительницей трагедии и получила свои отличительные знаки.

Структура трагедии

Театральные представления в Греции проходили трижды в год и выстраивались по принципу соревнований (агонов). В состязании участвовали три автора трагедий, каждый из которых представлял на суд зрителей три трагедии и одну драму, и три комедийных поэта. Актерами театра были только мужчины.

Греческая трагедия имела фиксированную структуру. Действие начиналось с пролога, который выполнял функцию завязки. Затем следовала песня хора – парод. После этого следовали эписодии (эпизоды), которые позднее стали называться актами. Эпизоды перемежались песнями хора – стасимами. Каждый эписодий завершался комосом – песней, исполняемой хором и героем совместно. Вся пьеса заканчивалась эксодом, который пели все актеры и хор.

Хор — участник всех греческих трагедий, он имел огромное значение и выполнял роль повествователя, содействуя в передаче смысла происходящего на сцене, давая оценку поступкам действующих лиц с позиции морали, раскрывая глубину душевных переживаний героев. Хор состоял из 12, а позже 15 человек и на протяжении всего театрального действия своего места не покидал.

Первоначально в трагедии действовал лишь один актер, его называли протагонистом, он вел диалог с хором. Позже Эсхил ввел второго актера, называемого девтерагонистом. Между этими персонажами мог возникать конфликт. Третьего актера – тритагониста – в сценическое представление ввел Софокл. Таким образом, в творчестве Софокла древнегреческая трагедия достигла вершины своего развития.

Традиции Еврипида

Еврипид привносит в действие интригу, применяя для ее разрешения особый искусственный прием, названный deus ex machina, что в переводе означает «бог из машины». Он в корне меняет значение хора в театральном представлении, сводя его роль лишь к музыкальному сопровождению и лишая доминирующей позиции повествователя.

Установленные Еврипидом традиции в построении представления были заимствованы древнеримскими драматургами.

Герои

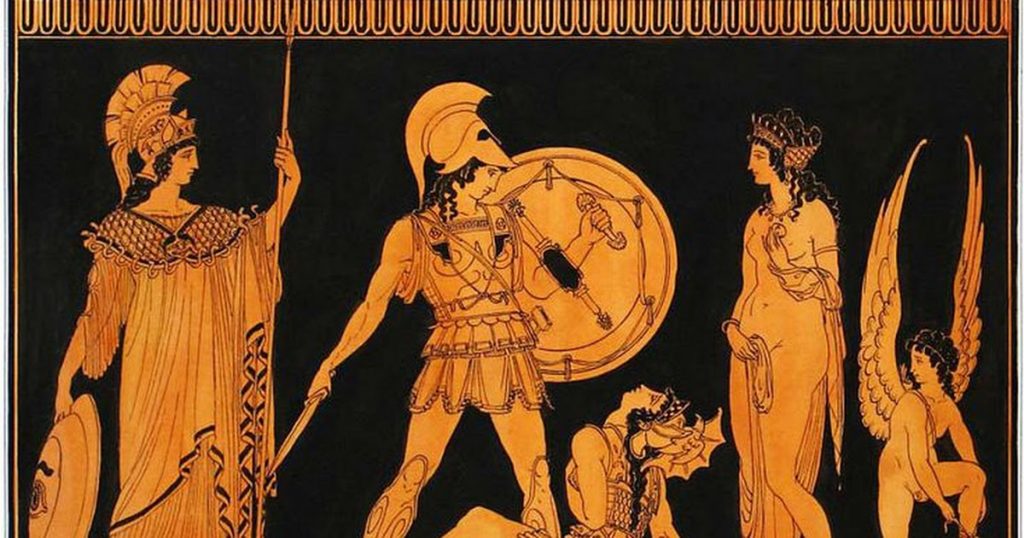

Кроме хора — участника всех греческих трагедий — зритель мог увидеть на сцене воплощение известных с детства мифологических персонажей. Несмотря на то что в основе сюжета всегда лежал тот или иной миф, авторы часто меняли интерпретацию событий в зависимости от политической обстановки и собственных целей. Никакое насилие не должно было быть показано на сцене, поэтому гибель героя всегда происходила за сценой, о ней возвещалось из-за кулис.

Действующими лицами древнегреческих трагедий становились боги и полубоги, цари и царицы, зачастую имевшие божественное происхождение. Герои — это всегда личности с неординарной силой духа, которые противостоят року, судьбе, бросая вызов предназначению и высшим силам. Основой конфликта является желание самостоятельно выбирать свой жизненный путь. Но в противоборстве с богами герой обречен на поражение и, как следствие, в финале произведения погибает.

Трагедия (от гр. tragos — козел и oide — песнь, букв. «козлиная песнь») — один из жанров драматического рода, в котором изображается трагический конфликт, острое и непримиримое противоречие, приводящее к катастрофическим последствиям и к гибели героя или нескольких действующих лиц.

В основе трагедии всегда лежит конфликт. Его острота зависит от того, какие силы противостоят герою: судьба, время, люди… «Уничтожьте роковую катастрофу в любой трагедии, и вы лишите её всего величия», — говорил В. Белинский.

Герой трагедии — человек исключительный по своим качествам, часто обречён на гибель. Он обычно не выдерживает той напряжённой борьбы, в которую вовлечён. Для героя трагедии обстоятельства складываются так, что его представления о долге вступают в конфликт с понятиями о совести, с личными чувствами. Герой сам не в силах разрешить эти противоречия, поэтому они становятся «трагическими» для него. В том, как герой пытается разрешить эти противоречия, состоит пафос трагедии. Именно поэтому пафос трагедии носит героический характер.

В трагедии главное действующее лицо пытается разрешить неразрешимое, что только усугубляет его внутренний разлад, обостряет конфликт. Поэтому создается впечатление судьбы, обреченности.

Зритель, следуя за героем, переживает целую гамму чувств — страх, сострадание. На него обрушивается буря страстей — обман, предательство, преступление, любовь, ненависть… Пережив их, он испытывает некое освобождение и душевную разрядку. Это чувство Аристотель назвал катарсисом (греч. katharsis очищение). Таким образом, гамма чувств зрителя трагедии выглядит так: страх — сострадание — катарсис.

Основные черты трагедии:

в основе исключительный по своей значимости конфликт между героем и средой, героем и судьбой и т. п.;

герой — сильная незаурядная личность, обречённая на гибель;

события происходят в короткий отрезок времени;

финал трагический;

иногда зло торжествует, но моральная победа за главным героем;

зритель трагедии переживает катарсис.

Источник: Пивнюк Н.А., Гребницкая Н.М. Литература: Учебник для 8 класса. — К.: Грамота, 2008

В трагедии главный конфликт — борьба в душе главного героя между долгом и совестью. В античной драме всегда присутствует идея рока, предопределенности, судьбы.

Страдание расплавляет душу для восприятия высших истин.

Страдание соединяет душу с Богом. Без жертвы нет Духовного пути. Без жертвы не наступает духовного просветления.

В чем смысл пролитой крови за честь, достоинство и нравственные ценности, в чем смысл порванных цепей судьбы ценой жизни? – в предельной самоидентификации героя, в конечном самоопределении.

Он к духу ищет путь и находит его через страдание, жертву или смерть.

Античная трагедия – потомок мистерий древнего мира. А это в иной мерности пространства и времени. Акты мистерий – это алгоритмы посвятительного пути, которые начинаются очищением от скверны этого мира (материя есть зло, в древнегреческом представлении) и испытаниями воли кандидата в посвященные: пробужденные. Прошедший испытания удостаивается видения высшего света и эпоптии – слияния с божеством. Удостаивается посвящения в высшую мудрость и Любовь.

И если посмотреть внимательно, что мы обнаруживаем в основе всех великих трагедий – истину Любви, подтверждения, через испытания, бесстрашия в любви к Богу или человеку. Но острие любви обращается против любящего. («Лишь тот, кто умирает ежечасно, преодолевает смерть. Умирать означает любить». (Джидду Кришнамурти).

Герои трагедии испытывают свою экзистенцию (сокровенную сущность) на краю жизненной нормы. Гибельное пребывание на краю нормы – естественное состояние для трагического героя. И здесь важно не намерение, а конечный результат.

«Трагедия — это высшая воля, которая не может воплотиться в действии», — заключает А.С.Демидова, в предисловии к книге Т.Терзопулоса «Возвращение Диониса». — М., 2014.

- Театр. История. Часть I

- Театр. История. Часть II

- Театр. История. Часть III

Использованы материалы:

- Греческая трагедия: определение жанра, названия, авторы, классическое строение трагедии и самые известные произведения

- Трагедия как жанр, основные черты трагедии, примеры

- Актуальность жанра Трагедии в наши дни. Наталья Анатольевна Шлемова

- Трагедия

- Трагедия как жанр литературы

- Методологические аспекты жанра трагедии и категории трагического в репрезентации культурного конфликта в европейской драме xvii века

- Аристотель «Поэтика» – краткое содержание

- Краткое содержание Аристотель Поэтика

- Аристотель, «Поэтика»: краткое содержание