ГЛАВА 2. О КУЛЬТУРЕ

«…я был, есть и останусь русским человеком, сыном Родины, её жизнью, прежде всего, интересуюсь, её интересами живу, её достоинством укрепляю своё достоинство»

«Мы жили и живём под неослабевающим режимом террора и насилия. <…> Я всего более вижу сходства нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий. <…> Пощадите же родину и нас»

Иван Петрович Павлов

Культура (лат. cultura, от colo, colere — возделывание, позднее — воспитание, образование, развитие, почитание) — понятие, имеющее огромное значение во всех областях человеческой жизнедеятельности. Она характеризует то, каким образом человек проявляет себя, руководствуясь нравственными принципами, насколько его образ мыслей и действий – соответствует общепринятым моральным нормам.

Вместе с тем, понятие культуры приобрело со временем многообразные значения. Еще в латинских источниках это слово встречается в трактате о земледелии римского консула Марка Порция Катона Старшего10 (234—149 до н.э) De Agri Cultura (ок. 160 г. до н. э.) — самом раннем памятнике латинской прозы. Трактат посвящен не просто обработке земли, а уходу за полем, что предполагает не только возделывание, но и особое душевное отношение к ней. Катон всю жизнь боровшийся за «чистоту нравов», считает, что именно в земледелии, прежде всего, должна проявляться культура человека. В трактате он советует еще в момент приобретения земельного участка: нужно не лениться и несколько раз обойти участок земли; если участок хорош, чем чаще его осматривать, тем больше он будет нравиться. Катон считал, что если участок не будет нравиться, то не получит и хорошего ухода, не даст проявить своему владельцу добрый нрав, т. е. не возникнет и культуры земледелия.

Происходя из плебейской среды, Катон боролся с нравственной распущенностью аристократии, усматривая и те мелочи, которые не должны были касаться ни его лично, ни все общество. К примеру, он добился изгнания из сената бывшего претора Манилия за то только, что тот днем и в присутствии дочери поцеловал свою жену. Из таких же ложно понимаемых нравственных принципов Катон, не получивший хорошего образования, боролся против греческой образованности, считая, что греческая культура наносит непоправимый вред нравственности римлян.

Сегодня, когда культура трактуется необычайно широко с точки зрения философии, культурологии, истории, искусствознания, лингвистики (этнолингвистики), политологии, этнологии, психологии, экономики, педагогики и т.д., все же следует отойти от утилитарного понимания этого явления и вернуться к первоначальному греческому значению этого термина.

В Древней Греции синонимом культуры являлось религиозное понятие пайдейя, — «внутренняя культура» или «культура души». Ни в одной религиозной системе человечества, включая современные, нет такого обширного и почитаемого пантеона божеств, отвечавших за творческую силу человеческой души. Будет опрометчивым полагать, будто римский языческий пантеон целиком копирует греческий. Если попытаться отследить ретроспективу изменения религиозных взглядов от Греции к Риму, можно заметить, что Аполлон, отвечавший за искусство с сонмом муз, сатиров и нимф, и Афина, отвечавшая, кроме военного искусства, за науки и… нравственность, — отходят на второй план. Их влияние ослабевает, поскольку римляне уже не считают их главными, основными, как это было в Греции.

Духовные стремления личности в Древнем Риме уже подчинены глобальным государственным задачам, возникает первая система законодательства – римское право, а области искусство – цензура11.

Сандро Боттичелли (Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи, 1445-1510 гг.)

«Афина Паллада и Кентавр», 1482 г.

Цензура происходит от лат. census, что означало в Древнем Риме периодическую оценку имущества для разделения людей на сословия. Второе значение было связано с разделением по праву пользования привилегиями гражданства. Таким образом, древний цензор следил за политической благонадёжностью граждан.

Упомянутый выше Катон в должности консула добился изгнания из сената одного из представителей сословия всадников за шутку во время цензорского смотра. Он же безуспешно препятствовал отмене Оппиева закона против роскоши10.

Как видим, государственное давление цензуры изначально связано с ограничением свободы личности, в том числе и материальной свободы, поскольку это неотъемлемое условие развития человеческого духа. И рабовладение в масштабах империи давало полное понимание того, что человек, лишенный материальной свободы, будет несвободен и духовно, а, значит, будет ущемлен и в гражданском сознании. В отсутствии материальной свободы человеком легче управлять, поскольку в стесненных материальных условиях ему становится сложнее осуществить свой личный нравственный выбор.

Таким образом, цензура, всякий раз предусматривавшая меры материального воздействия (уничтожение материальных носителей и имущества проявившего инакомыслие), была направлена, прежде всего, на ограничение свободы нравственного выбора. В своем становлении не становится исключением и христианство, возникшее в качестве запрещенного цензурой религиозного мировоззрения, в периоды инквизиции принимая на себя всю полноту личного нравственного выбора — в качестве посредника между человеком и его совестью11.

К середине XIX века предварительная цензура была отменена в большинстве стран Европы, так как возобладало разумное мнение, что из-за изменения исторических условий общественное мнение в значительной мере стало выполнять цензурные функции.

Эти попытки ограничения развития человеческого мировоззрения, искусства и литературы, прежде всего, выявляют отсутствие готовности и способности власти органично воспринимать отклик снизу, учитывать многообразное общественное мнение с нравственных позиций. Сама эта способность адекватного реагирования на общественное мнение является важнейшим показателем жизнеспособности и легитимности системы государственного управления.

Как правило, в условиях борьбы с инакомыслием репрессивными методами цензуры государство начинает ограничивать материальную доступность образования, возможности развития человека вне зависимости от его сословной или классовой принадлежности. В этом плане можно утверждать, что идеи не слишком грамотного Катона, связывавшего усматриваемое им в других падение нравов с уровнем образованности, — до сих пор «живут и побеждают».

Однако здесь уместно заметить, что одного сенатора Катон подверг публичной экзекуции за… излишнюю полноту. Он не мог предъявить к нему никаких претензий по уровню «излишней» образованности или ложно понимаемой самим Катонном общественной морали, поэтому его жесткая публичная критика касалась исключительно физического недостатка, однако все его доводы выявляли зависть, которую он, работавший с детского возраста, испытывал к представителям более высоких сословий. При этом он не мог критически осмыслить собственную «классовую ненависть», собственную неправоту, поскольку считал себя абсолютно нравственным человеком, которому в чем себя упрекнуть.

Но истории остаются не цензоры и менторы12, а достижения человеческого духа, памятники искусства и культуры, причем, в исконном понимании этого слова, как проявление глубоко нравственного движения души, проникнутого верой в человека и любовью к жизни.

* * *

Взятые в качестве эпиграфа к главе высказывания Ивана Петровича Павлова13, основателя крупнейшей российской физиологической школы, лауреата Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года, имя которого знакомо каждому культурному человеку в словосочетании «собака Павлова», — были высказаны по наболевшему поводу. Мы понимаем, что ему приходилось жить и работать в обществе, где резко снижалась личностная ценность человека – в пользу «класса пролетариата», «авангарда всего общества», идеологически озвучиваемого партийными начетчиками. В условиях идеологического давления, как ученый с мировым именем, он мог позволить себе публичные высказывания о том, что общество, где подавляется творческая сила человеческой личности, где «человек – ничто», — не имеет будущего.

Надо заметить, что и сегодня в России «свобода личности» связывается, прежде всего, с политическими свободами, которые, в конечном счете, преследуют торжество определенной идеологии. Используются те же самые приемы, отмеченные Аполлоном Григорьевым, когда настоящее искусство отодвигается двумя течениями псевдоискусства: официально признанным и «обличительным», оставляя в духовном вакууме все общество.

Как человек, ставивший себе в жизни масштабные научные цели, Павлов имеет в виду тех, кому давление политической цензуры мешает проявить себя с пользой для всего общества, в полной мере выявить творческое начало своей личности.

Общественная культура проявляется в полной мере, если каждый его член имеет равные механизмы проявления нравственного выбора в сфере искусства без идеологического давления как власти, так и ее критиков. В этом случае общество защищено от социальных потрясений, а свой «отклик снизу» имеет возможность проявить в области признания/непризнания каких-то произведений современного искусства, путем публичной критической оценки художественных образов.

Для этого требуется и наличие настоящего искусства, образы которого способны включить в работу духовный творческий потенциал общества. В процессах глобализации, стирании границ и возникновении транснациональных экономических систем, общественная культура, ее уровень и достижения – остаются основным доказательством существования жизнеспособной нации.

В горниле социальных потрясений начала ХХ века философские определения культуры в России, вернулись к изначальному греческому понятию пайдейя, отдавая приоритет внутренней культуре человека, на новом витке осознавая, что культура является его внутренней потребностью. Культура при этом присуща какому-либо одному «классу», сословию или носителю определенной идеологии. Смысл настоящей культуры в том, чтобы «человек жил жизнью своей культурной среды, воспринимал ее достижения как часть своей души». Культура это то, что требует «полноты душевного участия» (И.А. Ильин14).

Главное значение культуры в создании доступной каждому культурной среды, чтобы сохранять и развивать те богатства, которые заложены в душе человека, ибо «человеческая душа стоит дороже всех царств мира» (Н. Бердяев15).

В культуре человек выступает как универсальное существо, т.к. только в ней он принципиально открыт всему миру в его многообразии. В культуре человек выявляет и реализует свои неограниченные возможности познания и творчества, он обнаруживает способность превосходить все заранее установленные масштабы, создает свои собственные миры и ощущает себя существом творческим, приближаясь к Творцу.

В области культуры важна преемственность, «связь времен», поэтому все призывы к «абсолютной свободе», к «разрушению старого мира», — это попытка вырвать общество из русла человеческой цивилизации, погрузить в хаос безликой массы, предлагая личности вместо культуры – косные догмы очередной идеологии, не имеющей ничего общего с действительными потребностями человека.

Культура всегда диктует определенные нравственные самоограничения, давая возможность проявиться индивиду с лучшей стороны, в любых условиях сохраняя чувство собственного достоинства, оставаясь человеком. Но такое творчество возможно лишь на прочном фундаменте прежних достижений человечества, поскольку лишь на их фоне видна динамика процесса, заметные действительные достижения настоящего искусства с одной стороны, и плагиат, имитация творчества в виде псевдоискусства – с другой.

Цензура вводится не от избыточной заботы об общественной культуре, а из ущербного непонимания механизма эстетического воздействия искусства на человека. Цензура исходит из предположения, будто все написанное не только будет непременно прочитано, но и воспринято один к одному, будто читатель – «чистый лист», не имеющий собственного жизненного опыта, собственных мировоззренческих представлений, собственной личности с определенным уровнем нравственных ценностей.

Хотя реальная жизнь показывает, что и труды классиков марксизма-ленинизма, бывшие некогда запрещенными цензурой, при рекомендации к обязательному прочтению и конспектированию в школьных и вузовских программах СССР – читались единицами. События 90-х годов ХХ века, воспринимаемых обществом крайне неоднозначно, — продемонстрировали, насколько эти труды соответствовали действительным стремлениям людей. Они лишь подтвердили, что в основе человеческих поступков по-прежнему лежит нравственный выбор, а не следование внешней идеологии, которой можно лишь дезавуировать истинные личные интересы.

Но и кровопролитная Гражданская война в России после революционных событий 1917 года, последующий длительный период репрессий — показывают, что идеологии вызывали душевный протест значительной части населения, а вовсе не воспринимались «один к одному», несмотря на многочисленные митинги, пропагандистские кампании и другие методы «пробуждения народа».

В хаосе гуманитарной катастрофы все идеологии оказываются пустым звуком, в период физического выживания – все слова утрачивают свою силу и смысл. На этой опасной грани общей гибели, когда все вокруг толкает «слиться в массу», стать частью «класса», «коллектива», «социальной группы», — особое значение приобретает личный нравственный выбор. В индивиде срабатывает весь духовный потенциал, заложенный историей и культурой человечества, весь его личный жизненный опыт, опыт предков, любовь к Родине – то есть все то, что человек относит к нравственному благу.

В такие моменты очень многое в жизни общества — зависит от личного нравственного выбора каждого. Шаткий баланс между жизнью и смертью на этих весах – целиком зависит от того, насколько органично человек воспринимал рухнувшую в гуманитарном катаклизме культурную среду, насколько она соответствовала его духовным запросам, насколько искусство пробуждало в нем радость жизни.

Культуру следует рассматривать как среду, необходимую для раскрытия личности, для органичного существования человеческого общества.

В точности так же, душевная глухота не позволяет понять основное назначение искусства, где лишь настоящие достижения человеческого духа способны оставить ощутимый след в душе читателей/зрителей/слушателей, в точности так же и культура воспринимается такими людьми — как обременительная обязанность, набор условностей.

Но культура не только вынужденное самоограничение человека, который не поступает недостойным образом в обществе, избавляя окружающих от недостойных проявлений худших сторон его натуры, но и создает вокруг любого человека личное пространство, недосягаемое для аналогичных негативных проявлений других людей.

Общество в целом, устанавливая определенный уровень моральных ценностей, некие рамки «принятого в обществе» — ограждает/защищает его членов от идеологического (некультурного) давления как власть имущих, так и тех, кто пытается прорваться к власти.

Поэтому в защите общества нуждаются не идеологии, выступающие под видом «идей» о «светлом будущем всего человечества», не «интересы классов», — а неподдельные культурные ценности, та слабая культурная среда, которая позволяет человеку чувствовать себя свободно и комфортно, вне зависимости от принадлежности к сословию, классу или национальности.

Как только в обществе снижается уровень самосохранения, как только оно начинает пасовать перед идеологическим плебейским напором свободы разрушать, не считаясь с существующими реалиями, — так перед лицом глобальной гуманитарной катастрофы становится обезличенная сущность таких «свобод», на деле оборачивающихся варварством и обскурантизмом, не имеющих ничего общего с культурой.

Без культурной среды человеку не только невозможно реализовать свой творческий потенциал в разных сферах жизнедеятельности, но и… не ощутить полноту жизни. Поэтому и в палеолите возникают наскальные росписи, творцы которых открывают зрителям новые грани бытия, обогащая их внутренний мир.

Идеологические «свободы», взламывающие и попирающие культуру общества, — чреваты хаосом, анархией и закономерно приходящим им на смену деспотизмом. Поэтому С. Франк16 отмечал: «…свобода есть не отрицательное, а положительное начало. Свобода, отрицающая власть, авторитет, иерархию, служение, ведет через анархию к деспотизму, т.е. к самоотрицанию, и …наоборот, …жажда подлинного самоопределения может быть удовлетворена лишь через внутреннюю дисциплину духа, уважения к сверхличным ценностям и началам».

Сходные идеи развивал позднее, уже в эмиграции, Николай Бердяев, приходя к тем же выводам через религиозное мировоззрение.

Культура связана с культом, она из религиозного культа развивается, она есть результат дифференциации культа, разворачивания его содержания в разные стороны. Философская мысль, научное познание, архитектура, живопись, скульптура, музыка, поэзия, мораль — все заключено органически целостно в церковном культе, в форме ещё не развернутой и не дифференцированной. Древнейшая из Культур — Культура Египта началась в храме, и первыми её творцами были жрецы. Культура связана с культом предков, с преданием и традицией. Она полна священной символики, в ней даны знаки и подобия иной, духовной действительности. Всякая Культура (даже материальная Культура) есть Культура духа, всякая Культура имеет духовную основу — она есть продукт творческой работы духа над природными стихиями.

[Бердяев Н.А. «Смысл истории», с. 166]

* * *

Вряд ли массовому читателю труды русских философов будут интересны в той же мере, как произведения искусства. Хотя в результате идеологических заблуждений они все же пришли к практически одинаковым определениям человеческой культуры, ее важности для души человека и общества в целом. Сегодня культурный человек может рассматривать их труды для сведения, лишь в качестве своеобразных странствий человеческого духа, чтобы проверить на их выводах – собственные смутные догадки.

Подавляющая часть читателей здесь не увидит ничего нового, кроме заблуждений своего времени, поскольку эти работы не включают в сотворчество душу читателя. Наибольшее напряжение вызывает сам язык этих трудов, т.к. в отсутствии цельных художественных образов современников, выявляющих личный жизненный опыт авторов, их личный нравственный выбор, их анализ действительности, — мы получаем набор отвлеченных от реальной жизни рассуждений, с трудом понимая, какие жизненные обстоятельства заставили автора их написать.

Из биографии Николая Бердяева мы с удивлением узнаем, что в молодости он сотрудничал в марксистских изданиях. То есть его ссылка из Росси на «философском пароходе» в 1922 году стала иллюстрацией к словам, сказанным перед казнью знаменитым деятелем Великой французской революции Жоржем Жаком Дантоном (1759-1794 гг.): «Революция пожирает своих детей».

Несмотря на широкую популяризацию в настоящее время, — труды Николая Бердяева не стали важным этапом в духовном развитии российского общества начала XXI века. Они не восстановили и «связь времен», поскольку несут в себе лишь отголоски философских исканий интеллигенции, неорганично воспринявшей промышленную революцию конца XIX века.

Во второй половине XIX века наука и промышленность переживают бурный рост и подъем, возникают новые направления научной мысли на базе величайших открытий, связанные с ними новые отрасли промышленности. Демографическая ситуация в России в этот момент поистине уникальна – впервые в истории империя получает прирост населения по 40 млн человек каждые десять лет, что свидетельствует о том, что люди и без идеологий верят в светлое будущее.

В этот период искусство, как никогда, обращено к человеку — не только в литературе, переживающей свой «золотой век», но и в живописи с мощным движением «Товарищества передвижных художественных выставок»17. В музыке возникает объединение непрофессиональных музыкантов «Могучая кучка» (Балакиревский кружок, Новая русская музыкальная школа)18, во многом определившее развитие музыкальной культуры ХХ века.

Огромная популярность поэтов и писателей показывает, что литература вполне успевает за развитием общества, адекватно отражая реальность, создавая узнаваемые художественные образы современников. А романы Фёдора Михайловича Достоевского (1821-1881 гг.) во многом опережают свое время, создавая не только новые условия нравственного выбора в изменившихся условиях, но и позволяя прогнозировать развитие «использование на практике» многих идеологических и философских течений.

Религиозная жизнь общества отходит на второй план, религия является лишь внешней формой проявления нравственности, данью культурным традициям. Возникает характерная для рубежа веков вера в человека, в его высокое предназначение.

Это не является трагичным, поскольку выявляет лишь истинную роль искусства, поскольку не перед страхом Геенны Огненной или гневом богов, а именно в настоящем искусстве, впитывающем и религиозные представления человечества, — личность совершает свой нравственный выбор и расставляет нравственные акценты в изменяющихся условиях бытия. Суть нравственного выбора не меняется с изменением религиозных представлений, она не меняется и с невероятными для времен Катона техническим прогрессом. Нравственность Овидия мы не оцениваем с точки зрения его веры в языческих античных божеств. Эта особенность его мировоззрения вызывает у нас лишь особый культурный интерес.

В тот момент, когда религия становится является нравственной опорой маргинальной части общества, далекого от облагораживающего воздействия настоящего искусства, Николай Бердяев пытается повернуть время вспять, считая, что именно религия с ее косными догмами способна обеспечить духовные потребности общества, именно в ней видя истинное проявление общечеловеческой Культуры, противостоящей реальным тяготам бытия – Материи.

Он не видит истинной ценности культурных достижений своего времени, отрицая нравственное воздействие искусства, принижая до уровня «материальных артефактов» творческий порыв художника. Он пишет, что Материя стала претендовать на власть над духовными ценностями, а «оторванная от Культуры» цивилизация стала формировать однобокое материалистическое мышление, в котором верх взял голый прагматизм, уничтоживший последние остатки идеализма XIX века. Он не понимает и не принимает технического прогресса, усматривая в нем бездуховную «машинность и механичность», не считая эту новую техническую сферу человеческого творчества – явлением культуры своего времени.

Здесь понятна своеобразная ревность философа, который уже не может владеть умами, как это было во времена Катона и Сенеки. Мы понимаем, что сам Бердяев в резком техническом рывке всего общества после появления парового двигателя и строительства железных дорог, — чувствует собственную ненужность, общество не нуждается в менторстве человека, не видящего перспектив индустриального развития. Поэтому в своих выводах он опускается до прямых спекуляций на извечном душевном смятении человека, размышляющего о жизни, утверждая, будто «сам человек, его душа, чувства, его сложная внутренняя жизнь» — в новых условиях «отторгнуты от общества», его новых ценностей и «новых материалистических задач». Он утверждает, будто «Материя, как никогда ранее, завладела господствующими позициями, агрессивно и бесцеремонно потеснила дух», лишила «общество людей необходимой ему коллективной энергии».

Здесь прорывается его личные претензии на духовное руководство «коллективной энергией общества», поскольку он оказывается невостребованным новой творческой личностью, открывающей для себя новые сферы деятельности, в том числе и в предпринимательстве, коммерции и т.п. материальных областях. Бердяев «не замечает», что эти «бездуховные» новые люди занимаются благотворительностью и меценатством19, создавая художественные галереи, больницы, школы. Он утверждает, что «материя», т.е. реальная экономическая ипостась общественного бытия, — «разорвала связи с Высшим, усомнилась в существовании космического творчества и присвоила себе функции Бога-Творца, будучи уверенной в возможности создавать все своими руками и интеллектом».

В цивилизации иссякает духовная энергия, угашается дух — источник культуры. Тогда начинается господство над человеческими душами не природных сил, сил варварских в благородном смысле этого слова, а магического царства машинности и механичности, подменяющей подлинное бытие.

[Бердяев Н.А. «Смысл истории», с. 172]

Он не видит опасности в идеологическом давлении на общество, тем не менее, отлично сознавая, что марксистское учение подменяет собой искусство, иные области приложения творческих сил человека, как свободную и куда более естественную сферу проявления нравственного выбора – догматическими положениями о «классовой борьбе». Здесь он усматривает много сходных аспектов с религией, поэтому не считает для себя зазорным сотрудничество с теми, кто тоже претендует на роль цензоров и менторов человечества, ничего не имея за душой. Вернее, видя все их слабости, прежде всего, в культурной области, Бердяев не считает опасными для себя рвущихся к власти политических авантюристов.

Семен Франк, жизнь которого до революции дает полное представление о действительно демократичном устройстве общества до революции, где и выходец из еврейской среды мог реализовать свой творческий потенциал, — более взвешенно анализирует изменения произошедшие в России после революции. Хотя из своего семейного воспитания он вынес куда более тесные связи с идеями «демократических движений», которые не только привели к коллапсу «материальную» жизнь общества, но и надолго «разорвали связь времен», откинув общественное мировоззрение к косному идеологическому толкованию всей истории человечества.

Подобные изменения не могли не отразиться и на искусстве, дающему ту степень сотворчества и связанную с ним свободу нравственного выбора, которой каждый из нас снабжен свыше. А такое ограничение свободы совести – куда более варварское отрицание «существования космического творчества и присвоила себе функции Бога-Творца».

Как творчество, так и ответное сотворчество зрителя/читателя/слушателя – изначально индивидуальны, сливаясь затем в общественное мнение в формируемой общество культурной среде. Семен Франк выступает против навязываемых идеологических представлений о «творческой энергии масс» (которая отчего-то выливается в общественные беспорядки и гуманитарные катастрофы), против давления «коллектива» на личность – в результате собственного личного нравственного выбора, что ставит его труды в один ряд с лучшими достижениями философской мысли человечества.

«Социализм в своем основном социально-философском замысле — заменить целиком индивидуальную волю волей коллективной… поставив на его место бытие „коллектива“, как бы слепить или склеить монады в одно сплошное тесто „массы“, есть бессмысленная идея, нарушающая основной неустранимый принцип общественности и могущая привести только к параличу и разложению общества. Он основан на безумной и кощунственной мечте, что человек ради планомерности и упорядоченности своего хозяйства и справедливого распределения хозяйственных благ способен отказаться от своей свободы, от своего „я“ и стать целиком и без остатка винтиком общественной машины, безличной средой действия общих сил. Фактически он не может привести ни к чему иному, кроме разнузданного самодурства деспотической власти и отупелой пассивности или звериного бунта подданных».

[Семен Франк «Религиозные основы общественности»]

И.Е.Репин (1844-1930 гг.) «Парижское кафе» (1875 г.)

Картина, проданная в наши дни лондонских «русских торгах» аукционного дома Christie’s за 4,5 млн фунтов стерлингов, став самым дорогим полотном

Однако труды Семена Франка в куда меньшей степени популяризуются, нежели работы Николая Бердяева, возможно, потому что они свободны от попыток загнать человека в новый тупик, оторвать его от личных творческих задач, а в результате – возвыситься над ним в качестве нового гуру. Семен Франк полностью осознает, насколько губительным для культурной среды, для достоинства личности оказался социальный излом ХХ века, надолго разорвавший культурные связи с общечеловеческой цивилизацией, элементарно уничтоживший многие памятники искусства.

С почти средневековым мистицизмом идеи Бердяева о культуре развивает Николай Константинович Рерих20, так же, как и Бердяев, имевший обширные связи с большевиками и масонством. В этом плане интересны и его личные религиозные искания. Культуру он называет «почитанием Света», а в статье «Синтез» раскладывает лексему на части: «Культ» и «Ур»: «Культ всегда останется почитанием Благого Начала, а слово Ур нам напоминает старый восточный корень, обозначающий Свет, Огонь».

…Теперь же хотелось бы уточнить определение двух понятий, с которыми ежедневно приходится сталкиваться в обиходе нашем. Многозначительно приходится повторять понятие о Культуре и цивилизации. К удивлению, приходится замечать, что и эти понятия, казалось бы, так уточненные корнями своими, уже подвержены перетолкованиям и извращению. Например, до сих пор множество людей полагает вполне возможным замену слова «Культура» — цивилизацией. При этом совершенно упускается, что сам латинский корень Культ имеет очень глубокое духовное значение, тогда как цивилизация в корне своем имеет гражданственное, общественное строение жизни. Казалось бы, совершенно ясно, что каждая страна проходит степень общественности, то есть цивилизации, которая в высоком синтезе создает вечное, неистребимое понятие Культуры. Как мы видим на многих примерах, цивилизация может погибать, может совершенно уничтожаться, но Культура в неистребимых духовных скрижалях создает великое наследие, питающее будущую молодую поросль.

[Н.К. Рерих «Синтез»]

Он уже дает более глубокое толкование «Материи» Бердяева – относя к ней всю человеческую цивилизацию, потенциал которой столь ярко проявляется в техническом прогрессе, в новых сферах человеческой деятельности. Как и Бердяев, он претендует на роль… идеолога человеческой культуры, принижая все достижения человеческой цивилизации в «производстве стандартных вещей», которыми сам с удовольствием пользуется.

Здесь мы видим всю неоднозначность восприятия не только технического прогресса, уже давшего фотографию, рождающего искусство кино, — но отрицание ответного творчества читателя/зрителя/слушателя в эстетическом взаимодействии с искусством. Оставляя исключительное право за собой определение того, что же будет относиться к культуре вне цивилизации, почти на уровне бытовой цензуры Рерих фантазирует о «Домах Культуры», которые впоследствии были распространены по всем городам и весям страны.

Каждый производитель стандартных изделий, каждый фабрикант, конечно, является уже цивилизованным человеком, но никто не будет настаивать на том, что каждый владелец фабрики уже непременно есть культурный человек. И очень может оказаться, что низший работник фабрики может быть носителем несомненной Культуры, тогда как владелец её окажется лишь в пределах цивилизации. Можно легко себе представить «Дом Культуры», но будет очень неуклюже звучать: «Дом Цивилизации». Вполне определительно звучит название «культурный работник», но совсем иное будет обозначать — «цивилизованный работник». Каждый профессор университета вполне удовлетворится названием культурного работника, но попробуйте сказать почтенному профессору, что он работник цивилизованный; за такое прозвище каждый ученый, каждый творец почувствует внутреннюю неловкость, если не обиду. Мы знаем выражения «цивилизация Греции», «цивилизация Египта», «цивилизация Франции», но они нисколько не исключают следующего, высшего в своей нерушимости, выражения, когда говорим о великой Культуре Египта, Греции, Рима, Франции…

[Н.К. Рерих «Синтез»]

События 1917 года, разлука с Родиной заставили Рериха многое переосмыслить. Как человек, способный сам творить искусство, лишившись привычной культурной среды, которую он воспринимал как должное, вынужденный сам добиваться если не признания, то хотя бы внимания зрителей, свободных от идеологического давления «Домов Культуры», он оставляет менторские замашки в обосновании культуры, наконец, полностью осознав что слова здесь абсолютно излишни. До него доходит истинное значение искусства, которое создается и живет лишь благодаря достижениям человеческой цивилизации. В ноябре 1921 года в Нью-Йорке открылся Мастер-Институт объединённых искусств, главной целью которого было сближение народов через культуру и искусство. Определяя задачи Института, Рерих писал:

Искусство объединит человечество. Искусство едино и нераздельно. Искусство имеет много ветвей, но корень един…

Каждый чувствует истину красоты. Для всех должны быть открыты врата священного источника. Свет искусства озарит бесчисленные сердца новой любовью.

Сперва бессознательно придёт это чувство, но после оно очистит все человеческое сознание. Сколько молодых сердец ищут что-то прекрасное и истинное. Дайте же им это. Дайте искусство народу, куда оно принадлежит.

[Н.К. Рерих «Об искусстве»]

* * *

Вопрос о том, что такое культура, есть вопрос наших дней». По мнению поэта-мыслителя, «разрешение этого вопроса не может не внести переоценки в постановку вопросов философии, искусства, истории и религии»

[Андрей Белый (1880-1934) «Проблема культуры» в сборник теоретических трудов «Символизм», 1910 г.]

«Понятие „культура“ отличается необыкновенной сложностью; легче определить понятие „наука“, „искусство“, „быт“; культура — цельность, органическое соединение многих сторон человеческой деятельности; проблемы культуры в собственном смысле возникают уже тогда, когда сорганизованы: быт, искусство, наука, личность и общество; культура есть стиль жизни, и в этом стиле она есть творчество самой жизни, но не бессознательное, а — осознанное; культура определяется ростом человеческого самосознания; она есть рассказ о росте нашего „Я“; она — индивидуальна и универсальна одновременно; она предполагает пересечение индивидуума и универса; пересечение это есть наше „Я“; единственно данная нам интуиция; культура всегда есть культура какого-то „Я“»

[Андрей Белый, доклад «Пути культуры»]

Осмыслить культуру как категорию, можно выделить три главных аспекта этого многогранного явления:

- культура как сфера свободной самореализации личности, сфера творчества;

- культура как ценностное отношение к реальности;

- культура как искусственный, созданный мыслью, духом и руками человека мир, отличный от «натуры» (природы).

Первый аспект существования культуры как сферы свободной самореализации личности, сферы творчества, — подразумевает, что культура представляет собой особую ипостась общественной жизни, в которой наиболее полно реализуются творческие потенции человека в искусстве, науке, образовании.

Однако и иные сферы материального производства несут в себе элементы творчества при условии, если предоставляют человеку возможность быть не только исполнителем чужой воли, но реализовывать собственные личные замыслы.

Иван Петрович Павлов поднимает голос в защиту культуры и человеческого достоинства, как человек, творивший новое научное направление. Но как невозможно творить «искусство ради искусства», так и творческая деятельность невозможна без перспективы принести своей деятельностью — пользу всему обществу. Именно в этом и заключается самореализация великого физиолога, как личности, а не в получении им премий и наград.

Человеку невозможно творчески реализоваться вне общества, вне создаваемой этим обществом культурной среды, вне этической триады, замыкая которую общество оживляет созданные автором художественные образы, навсегда запечатлевая в них образ своего времени.

Культура как сфера свободной самореализации личности предоставляет человеку возможность свободно развиваться в духовном плане, осуществлять свои идеи, проекты, творческие замыслы в различных областях деятельности.

Второй аспект культуры, как ценностного отношения к реальности, — означает, что в культуре всегда присутствует то, что дорого и свято каждому. Уровень культуры общества ярче всего проявляется, что именно признается им безусловной ценностью, вне зависимости от навязываемых идеологических штампов и косных представлений.

С ценностным отношением тесно связано понятие идеала (нравственного и эстетического). Культура, как представление о ценностях и идеалах, не ограничена личной жизнью индивида или общества в целом, она включает объединяет отдельного человека не только с обществом, не только с историей страны, но и со всем человечеством, охватывает собой все сущее, придавая жизни ценностно-мировоззренческую направленность, одухотворяя ее.

Наконец, третий аспект культуры, акцентирующий противопоставленность «культуры и натуры», как раз являет нам искомый «смысл жизни», который вне культуры не имеет значения. Личная ипостась бытия индивида и его жизнь в обществе — принципиально отличны от чисто природного, физического, физиологического существования. Это особый мир, в котором человек являет миру свою духовную сущность, являясь равноправным участником творческого процесса.

И если произведение искусства может быть историческим артефактом, то культура – это изменяющийся процесс с изменчивыми тенденциями.

Человек подчиняется необходимости «в поте лица своего» добывать средства к существованию. Он вынужден подчиняться (или хотя бы считаться) тем природным и социальным порядкам, которые не могут быть им приняты свободно, но которые он застает сложившимися, вступая в жизнь. В реальной жизни человек не вправе уклоняться от исполнения тех обязанностей, которые возлагает на него долг, а это часто требует самопринуждения и самоограничения, не творчества, а простой исполнительности. Но, это не касается культурной среды, где каждый человек свободен в своих проявлениях.

И как раз памятники искусства прошлого в неразрывной связи времен – показывают, что в целом человечество обладает удивительным чувством гармонии, пользуясь любой возможностью «остановить прекрасное мгновенье», выразив этим неискоренимую любовь к жизни и глубокую признательность всему сущему.

* * *

Какие поразительные силы

Земля в каменья и цветы вложила!

На свете нет такого волокна,

Которым не гордилась бы она,

Как не отыщешь и такой основы,

Где не было бы ничего дурного.

Полезно все, что кстати, а не в срок —

Все блага превращаются в порок.

К примеру, этого цветка сосуды:

Одно в них хорошо, другое худо.

В его цветах — целебный аромат,

А в листьях и корнях — сильнейший яд.

Так надвое нам душу раскололи

Дух доброты и злого своеволья.

Однако в тех, где побеждает зло,

Зияет смерти черное дупло.[Вильям Шекспир (1564-1616 гг.), «Ромео и Джульетта», Сцена III, монолог Лоренцо, перевод Бориса Пастернака (1890-1960 гг.)]

Только настоящее искусство способно отразить жизнь во всей ее полноте и создать художественный образ, где бы человек, как в зеркале увидел свои достоинства и недостатки, свои лучшие качества и… темную сторону души.

После социальных потрясений начала ХХ века в официальном советском искусстве, базировавшемся на идеологических принципах «партийности», стало непринято создавать жизнеспособные образы, реалистически отражавшие человека во всей сложности его двойственной природы. Нравственный выбор между Добром и Злом заменился «степенью сознательности», до которой в реальной жизни человек может следовать господствующей идеологии, перешагивая через судьбы окружающих.

Но при этом существуют памятники культуры, которую с легкостью перешагивает любая идеология. Разве у Шекспира изображены более отсталые или некультурные люди? Нет, люди остаются прежними, никакие «новые люди коммунистической формации» не возникают.

Шекспир лишь глубже понимает своих героев, которым не чуждо все человеческое. Они переживают «шекспировские» страсти, знакомые любому простолюдину. Они любят, волнуются за будущее детей, переживают нужду, проживая на сцене свою жизнь во всем ее многообразии. Они стремятся и к материальному благополучию, зачастую не брезгуя средствами, а зрители разворачивающейся перед ними драмы прикидывают на себя поступки героев пьесы, будь то король или служанка.

В новом «революционном» искусстве художественный образ живого человека начинают заменять схемы, как амплуа в театре марионеток. Недостатки приписываются исключительно «врагам революции», все положительные качества – тем героям, которые «встали на новый путь».

В этом плане интересно рассмотреть отрывок романа «Поднятая целина» (1932 г.) Михаила Александровича Шолохова21 (1905-1984 гг.), где «находят общий язык» два будущих «врага революции».

Тогда, после ужина, Яков Лукич достал кисет, присел на сундук, поджав ногу в толстом шерстяном чулке: заговорил — вылил то, что годами горько накипало на сердце:

— О чем толковать-то, Александр Анисимович? Жизня никак не радует, не веселит. Вот энто трошки зачали казачки собираться с хозяйством, богатеть. Налоги в двадцать шестом али в двадцать седьмом году были, ну, сказать, относительные. А теперь опять пошло навыворот. У вас в станице как, про коллективизацию что слыхать ай нет?

— Слыхать, — коротко отвечал гость, — слюнявя бумажку и внимательно исподлобья посматривая на хозяина.

— Стало быть, от этой песни везде слезьми плачут? Вот зараз про себя вам скажу: вернулся я в двадцатом году из отступа. У Черного моря осталось две пары коней и все добро. Вернулся к голому куреню. С энтих пор работал день и ночь. Продразверсткой первый раз обидели товарищи: забрали все зерно под гребло. А потом этим обидам и счет я потерял. Хоть счет-то им можно произвесть: обидют и квиток выпишут, чтоб не забыл — Яков Лукич встал, полез рукой за зеркало и вытянул, улыбаясь в подстриженные усы, связку бумаг. — Вот они тут, квитки об том, что сдавал в двадцать первом году: а сдавал и хлеб, и мясу, и маслу, и кожи, и шерсть, и птицу, и целыми быками водил в заготконтору. А вот это окладные листы по единому сельскому налогу, по самооблогу и опять же квитки за страховку… И за дым из трубы платил, и за то, что скотина живая на базу стоит… Скоро этих бумажек мешок насбираю. Словом, Александр Анисимович, жил я — сам возля земли кормился и других возле себя кормил. Хоть и не раз шкуру с меня сымали, а я опять же ею обрастал. Нажил спервоначалу пару бычат, они подросли. Одного сдал в казну на мясо. За швейную машину женину купил другого. Спустя время, к двадцать пятому году, подошла еще пара от своих коров. Стало у меня две пары быков и две коровы. Голосу меня не лишали, в будущие времена зачислили меня крепким середняком.

[М.А. Шолохов, «Поднятая целина»]

Будущий «враг народа» Яков Лукич рассказывает, как он пытался в «поте лица» заработать на достойную жизнь. Любой человек, знакомый с тяжелым сельским трудом, результат которого во многом зависит и от погодных условий, — понимает, что вряд ли Яков Лукич имел досуг, чтобы читать запрещенную литературу. Все его доводы против советской власти заключаются в том, что с ним поступают несправедливо, постоянно душили налогами и поборами, не давая возможности достичь материального благополучия… собственным трудом.

В чем мы можем упрекнуть Якова Лукича? В излишнем корыстолюбии? Но он не претендует на чужое, он говорит лишь о своем. Да и никто из нас сегодняшних не работал так тяжело, чтобы отдать плоды своего труда за ворох бумажек, которые он бережно хранит. А мы знаем, что при случае эти бумажки о заготовках не будут иметь никакой цены.

Мы понимаем, что не явись к нему ночной гость, не вспомни о нем при подготовке мятежа, Яков Лукич все равно будет восприниматься властью лишь потенциальным врагом… потому что способен прокормить себя без нее. Он мог бы уже стать крепким хозяином в «царском режиме», т.к. мы чувствуем за его словами… ту самую культуру земледелия, о которой писал Катон, причем, впитанную с детства, вековую культуру.

Мятеж Якова Лукича – это мятеж попранного человеческого достоинства, мятеж человека, который никогда не будет для власти «хорошим», сколько «заготовительных» бумажек не сложит в стопку. И в этом унижении достоинства недюжинного человека, в недостойных «чапаевках» власти с хитрым рачительным хозяином, — закладывается будущий трагический финал романа.

Они вышли на крыльцо. Далеко за Доном громоздились тяжелые грозовые тучи, наискось резали небо молнии, чуть слышно погромыхивал гром.

— Дивно мне, что так припозднилась гроза в нынешнем году, — сказал Майданников. — Покрасоваться на нее, что ли?

— Вы красуйтесь на нее, а я пошел. — Разметнов попрощался с товарищами, молодцевато сбежал с крыльца.

Он вышел за хутор, постоял немного, затем неторопливо направился к кладбищу, далеко, кружным путем, обходя смутно видневшиеся кресты, могилы,полуразрушенную каменную ограду. Он пришел туда, куда ему надо было. Снял фуражку, пригладил правой рукой седой чуб и, глядя на край осевшей могилы, негромко проговорил:

— Не по-доброму, не в аккурате соблюдаю твое последнее жилье, Евдокия… — Нагнулся, поднял сухой комок глины, растер его в ладонях, уже совсем глухим голосом сказал: — А ведь я доныне люблю тебя, моя незабудняя, одна на всю мою жизнь… Видишь, все некогда… Редко видимся… Ежели сможешь — прости меня за все лихо… За все, чем обидел тебя, мертвую…

Он долго стоял с непокрытой головой, славно прислушивался и ждал ответа, стоял не шевелясь, по-стариковски горбясь. Дул в лицо ему теплый ветер, накрапывал теплый дождь… За Доном бело вспыхивали зарницы, и суровые, безрадостные глаза Разметнова смотрели уже не вниз, не на обвалившийся край родной могилки, а туда, где за невидимой кромкой горизонта алым полымем озарялось сразу полнеба и, будя к жизни засыпающую природу, величавая и буйная, как в жаркую летнюю пору, шла последняя в этом году гроза.

[М.А. Шолохов, финал романа «Поднятая целина»]

Трагедии на этом хуторе могло и не быть, ведь в двадцатые годы Яков Лукич еще надеялся на лучшее будущее. Но мы понимаем, что власть вовсе не собиралась с ним «цацкаться», просто ей было откровенно не до него. Роман начинается в тот момент, когда власть всерьез заинтересовалась Яковом Лукичом, не оставляя ему никакого иного выхода, кроме вынужденного мятежа.

Надежды на будущее Яков Лукич связывал с изменением политики, то ожидал в отношении себя… благодарности и более уважительного отношения. Он ожидал, что после всех заготовок власть снизит налоговую нагрузку, что он сможет «встать на ноги» хотя бы к старости. Он рассчитывал на определенную культуру управления, которая оставит возле него некое личное пространство, в котором он будет чувствовать себя хозяином. Но, как мы понимаем, власть подходит к нему вплотную, заставляя делать не нравственный, а «идейный» выбор, ничего не предлагая взамен.

И после тяжелых сцен раскулачивания и высылки односельчан, Яков Лукич делает выбор, еще не предполагая, к каким последствиям он его приведет.

Этот отрывок с откровениями врага народа и камерной бытовой сценой у могилки «незабудней» — будет полезно сравнить с отрывками из повести «Перемена» Мариэтты Шагинян22 (1888-1982 гг.). Повесть вышла в печать десятью годами раньше, в 1922 году, как раз в тот период, когда Яков Лукич собирал бумажки за заготовки и надеялся на лучшее.

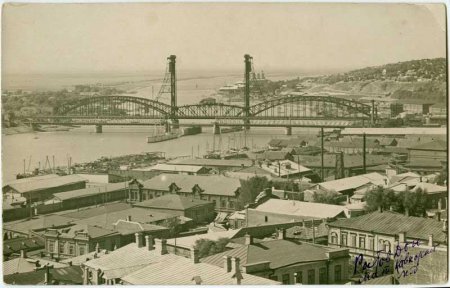

А в 1912 году, к 300-летию Дома Романовых, выходит альбом фотографических открыток Ростова-на-Дону. Почитаем и мы отрывок повести «Перемена» (1922 г.), рассматривая пожелтевшие фотографии, чтобы глубже понять истинный смысл описанных в ней «перемен».

Интересно сравнить и личности двух авторов, выдавших столь разные образные ряды по одному и тому же поводу. Михаил Шолохов, уроженец станицы Вешенской, знающий с детства, как «хлеб душит все», а «излишек зерна приучает к барышу». Он по себе знает, какой «сонной ленью» достается пшеница, о которой Мариэтта Шагинян пишет почти с ненавистью.

Его Якову Лукичу некогда было знакомиться с литературными новинками, он читал в это время только свои заготовительные бумажки. Но если бы он почитал повесть рафинированной московской барышни, «с восторгом принявшей революцию», то, наверно, очень бы удивился, поняв, что мощным давлением государственной машины, облепленной такими восторженными барышнями, ему затрудняют пропитание исключительно из заботы о его «идейном росте». Чтобы ему было легче «работать и думать», а также бороться «за благообразие, за разнообразие».

По Шагинян вообще получается, что Яков Лукич занимался заготовками от нечего делать, от «сонной лени». Картофель и капуста на Дону дороги, не потому, что нет выгоды возиться с ними, а потому что они в этой местности не растут, хотя их пытаются вырастить и ухаживают за ними, чтобы вырастить хотя бы для скотины. Ведь прежде чем скотину отдать заготовителю, ее надо вырастить, как, впрочем, и хлеб.

Шагинян описывает выгоревшую от засухи степь, уныние которой мешает ее прогулкам и революционным мечтаниям. Она не знает, с каким растущим отчаянием ждут дождь в этих сытых местах, как, пытаясь поймать погоду, работают без сна во время посевной и сбора урожая. Раздражение Шагинян легко объясняется ее уверенностью, что она куда лучше знает, как распорядиться плодами труда Якова Лукича, не поинтересовавшись его мнением на этот счет.

Этот отрывок сразу же объясняет ожесточенную критику М. Шагинян романа «Тихий Дон» Шолохова, прежде всего, за обилие «жаргона» и, конечно, «неправильную политическую платформу». Но, в отличие от нее, Шолохов не называет свои родные края «Донобластью». Да и сложно себе представить, что он мог бы с легкостью сочинить роман «Гидроцентраль». С тем же набором представлений о жизни людей, что М. Шагинян с блеском демонстрирует в описаниях культуры земледелия Дона.

О «хохлацко-американской сутолоке» Ростова-на-Дону, основанного Грамотой императрицы Елизаветы Петровны от 15 декабря 1749 года, пожалуй, лучше всего обратиться к восторженному мнению полковника Чарноты из пьесы Михаила Афанасьевича Булгакова23 (1891-1940 гг.) «Бег» (1928 г.).

Личико. Клоп по вас ползет, Григорий Лукьянович, снимите.

Чарнота. Да ну его к черту, и не подумаю снимать, совершенно бесполезно. Пускай ползет, он мне не мешает. Ах, город!.. Каких я только городов не перевидал, но такого… Да, видал многие города, очаровательные города,мировые!

Личико. Какие же вы города видали, Григорий Лукьянович?

Чарнота. Господи! А Харьков! А Ростов! А Киев! Эх, Киев-город, красота, Марья Константиновна! Вот так Лавра пылает на горах, а Днепро, Днепро! Неописуемый воздух, неописуемый свет! Травы, сеном пахнет, склоны, долы, на Днепре черторой! И помню, какой славный бой был под Киевом, прелестный бой! Тепло было, солнышко, тепло, но не жарко, Марья Константиновна. И вши, конечно, были… Вошь — вот это насекомое![М.А. Булгаков «Бег»]

Возможно, М. Шагинян выражает в отношении Ростова-на-Дону личное недовольство, что оказалась здесь, а не в парижском кафе с бокалом абсента, поскольку мечтать о революции намного приятнее, чем переживать ее в гуще «неврастенической интеллигенции и крепко сидячего мещанства». Но полковник Чарнота уже прошелся и по хрустальной мечте всех приверженцев революционных преобразований: «Я заблуждался. Париж еще хуже. Так, сероватый город… Видел и Афины, и Марсель, но… пошлые города! Да и тут завязались связи, кое-какие знакомства… Надо же, чтобы и Константинополь кто-нибудь заселял».

В финале своей повести Мариэтта Шагинян описывает необычайно «прелестный бой», закончившейся массовой зачисткой от людей, которые строили и любили эту красоту – «вычищен город от белых до последнего белогвардейца». И по всем законам литературного жанра в «Перемене» тоже бурно протекает конфликт «между старым и новым», заканчиваясь похоронами «маленькой подруги» Куси, которая «завещала вечную веру в борьбу», «за победу любви на земле».

И недаром муза трагедии пела городу ночью декабрьской. Вычищен город от белых до последнего белогвардейца, буденновцы лихо гарцуют по городу на конях, одно за другим возвращаются учрежденья. Уже разместился на месте штат телеграфной команды, автомобиль с политкомами и военные части вернулись, и, подводу ведя за подводой, на старое место въезжают весельчаки фуражиры.

Все по-прежнему в городе. Нет только Куси!

В серое, снежное утро задвигались тучами толпы, на духовых заиграл прощальную песню оркестр. Неся на руках легкий гробик, шла молодежь, чередуясь, до самой могилы. Когда же в открытую яму посыпались первые комья и больно ударил нам в уши шершавый стук хлопьев земных о гробовую доску, — Яков Львович промолвил над нею дрогнувшим голосом:

— Спи, славной смертью погибшая, маленькая подруга! Умерла наша Куся, но не станем провожать ее плачем. Не она ли нам завещала вечную веру в борьбу? Будем отныне как дети, чистые сердцем, друзья мои! Неутомимо поборемся за победу любви на земле!

А тем временем серое утро ослепительным днем заменилось. Пачками пальм засияли ледяные сосульки. И скатаны снегом, гладко смеясь под полозьями, во все стороны, как провода, понеслись первопутки:

Скоро, скоро все страны станут свободными! Заторопятся люди вести у себя революцию! И музыка, музыка, музыка пройдет по всем улицам мира, с барабанщиками, отбивающими Перемену:

трам-таррарам, просыпайтесь!

[Мариэтта Шагинян, «Перемена»]

Утреннюю зарю мы играем тебе,

Сопоставляя снимки 1912 года и отрывки повести «Перемена», мы видим, что всего лишь за десять лет произошли непоправимые, катастрофические изменения… по отношению к людям. Конечно, повесть «Перемена», не отражая жизнь во всей ее полноте, полностью подчиненная восторжествовавшей идеологии, — мы не можем отнести к искусству. И то, что мало кто слышал об этой повести, хотя совсем недавно в 2012 году отмечалось 120 лет со дня рождения писательницы, — говорит о том, что повесть осталась в читательском вакууме, никто не последовал призывам ее героини, а ее похороны в повести стали окончательными и бесповоротными.

Но стоит лишь вспомнить Макара Нагульнова, деда Щукаря, Лушку… других героев «Поднятой целины», мы сможем почувствовать объективную реальность их образов, впитавших в себя такую мощную творческую энергию нескольких поколений читателей, что в чем-то они становятся… реальнее нас, пока не отраженных в художественных образах такой силы.

Этот ответный читательский порыв возникает потому, что герои «Поднятой целины» описаны с любовью и уважением к реальным людям. И любовь здесь земная, всем понятная, принимающая и форму болезненной любви Макара к хуторской стерве Лушке, которую он считает почти постыдной для себя, но «сильна как смерть любовь и стрелы ее – стрелы огненные». Любовь и для «сознательного» Макара не меняет своего значения, она не зовет его к «мировой борьбе», а обозначает ту же саднящую боль в сердце, что и для героев «Ромео и Джульетты», восстанавливая для нас… «связь времен». Люди продолжают любить и надеяться на лучшее и в горниле «социальных преобразований».

Перечисление мучительных заготовок Якова Лукича совпадает с тяжелыми читательскими раздумьями. Современники описываемых событий хорошо понимают, как повезло Якову Лукичу, что «весельчаки фуражиры» ограничились выдачей издевательской бумажки, а не расстреляли его возле амбара за укрывательство собственного зерна. Рассуждения Якова Лукича полностью совпадают с внутренними читательскими сомнениями в справедливости того, что московская барышня в повести «Перемена» с легкостью накладывает «как печать, на каждую государственную бумажонку: «не трудящийся да не ест»».

Но дальше читатель глазами Якова Лукича в сцене ночного убийства отступившего от их саботажа соратника – видит глубинного его падения, становясь безмолвным свидетелем слабой безуспешной попытки спасти свою куму, понимая, что вместе с Половцевым Яков Лукич переступает в душе за ту грань, откуда обратной дороги уже не будет.

В полусумраке хаты он видит обезумевшие от ужаса, вспухшие от невыплаканных слез глаза, почерневшее от удушья лицо. Ему становится не по себе, хочется скорей отсюда, на воздух… Он со злостью и отвращением давит пальцами ей за ушами. От чудовищной боли она бьется, на короткое время теряет сознание. Потом, придя в себя, вдруг выталкивает языком мокрый, горячий от слюны кляп, но не кричит, а мелким, захлебывающимся шепотом просит: — Родненькие!.. родненькие, пожалейте! Все скажу! — Она узнает Якова Лукича. Ведь он же кум ей, с ним она семь лет назад крестила сестриного сына. И трудно, как косноязычная, шевелит изуродованными, разорванными губами: — Куманек!.. родимый мой!.. За что?

Половцев испуганно накрывает рот ей своей широкой ладонью. Она еще пытается в припадке надежды на милость целовать эту ладонь своими окровавленными губами. Ей хочется жить! Ей страшно!- Ходил муж куда или нет?

Она отрицательно качает головой. Яков Лукич хватается за руки Половцева: — Ваше… Ваше… Ксан Анисимыч!.. Не трожь ее… Мы ей пригрозим, не скажет!.. Век не скажет!..

Половцев отталкивает его. Он впервые за все эти трудные минуты вытирает тылом ладони лицо, думает: «Завтра же выдаст! Но она — женщина, казачка, мне, офицеру, стыдно… К черту!.. Закрыть ей глаза, чтобы последнего не видела…»

Заворачивает ей на голову подол холстяной рубашки, секунду останавливает взгляд на ладном теле этой не рожавшей тридцатилетней женщины. Она лежит на боку, поджав ногу, как большая белая подстреленная птица… Половцев в полусумраке вдруг видит: ложбина на груди, смуглый живот женщины начинают лосниться, стремительно покрываясь испариной.»Поняла, зачем голову накрыл. К черту!..» Половцев, хакнув, опускает лезвие топора на закрывшую лицо рубаху.

[М.А. Шолохов «Поднятая целина»]

Роман «Поднятая целина» — не о «победе нового над старым», а о том, к каким ужасным последствиям приводит навязывание людям новых «правил игры» от имени государства, как тяжело людям приходится переживать резкие смены государственного строя.

М. Шагинян критикует М. Шолохова за презираемый ею «жаргон», на котором говорят его герои: «в аккурате», «возля», «сымали», «трошки», «зараз», «слезьми»… Наверно, с ее точки зрения, она боролась за культуру русского языка.

Но куда более некультурно с ее стороны – не слышать отражения времени в «Великом и Могучем», в ставших привычными словосочетаниями-лозунгами: «решительное наступление», «вторичное задание по хлебу», «сломить его сопротивление», «карать», «ликвидировать его как класс»…

Этот «новояз» выявляет, что против мирного населения ведется продуманная военная кампания, а «мировая революция» завершится не победой какого-то «пролетариата», а привычным грабежом на базу Якова Лукича. Людям, «не знающим местных условий», считающим, что пшеницу Яков Лукич собирает в виде французских булок с деревьев, которые «ленится сажать», — наплевать на его жизнь, его личность. Они будут делать заключения о том, насколько можно взломать его жизнь, – по справке о социальной принадлежности к определенному «классу». Вовсе не потому, что Яков Лукич десять лет лишь скрывал свою «вражескую сущность», а потому что он, как рассудительный неглупый человек, который отлично понимает, насколько далеки идеологические штампы от реальной жизни «возля земли».

И все эти «перемены», элементарное отсутствие внутренней культуры в отношении собственных мирных граждан, отсутствие и слабой надежды на справедливость, — толкают Якова Лукича на преступление, которое становится для него личным крахом. Мы видим, как карательные меры государственного воздействия превращают мирного труженика, опору любого государственного строя, – в преступника, как они безвозвратно разрушают его личность.

— Это здорово! Нет, товарищ, так не годится. Этак можно подорвать всякое доверие к нашим мероприятиям. А что скажет тогда середняк? Он скажет: «Вот она какая. Советская власть! Туда-сюда мужиком крутит». Ленин нас учил серьезно учитывать настроения крестьянства, а ты говоришь «вторичное задание». Это, брат, мальчишество.

— Мальчишество? — Давыдов побагровел. — Сталин, как видно… ошибся, по-твоему, а?

— При чем тут Сталин?- Речь его читал на конференции марксистов, этих, как их… Ну, вот земельным вопросом они… да как их, черт? Ну, земельников, что ли!

— Аграрников?

— Вот-вот!

— Так что же?

— Спроси-ка «Правду» с этой речью.

Управдел принес «Правду». Давыдов жадно шарил глазами. Секретарь, выжидательно улыбаясь, смотрел ему в лицо.

— Вот? Это как?.. «…Раскулачивания нельзя было допускать, пока мы стояли на точке зрения ограничения…» Ну, и дальше… да вот: «А теперь? Теперь — другое дело. Теперь мы имеем возможность повести решительное наступление на кулачество, сломить его сопротивление, ликвидировать его как класс…» Как класс, понял? Почему же нельзя дать вторично задание по хлебу? Почему нельзя совсем его — к ногтю?

Секретарь смахнул с лица улыбку, посерьезнел.

— Там дальше сказано, что раскулачивает бедняцко-середняцкая масса, идущая в колхоз. Не так ли? Читай.

— Эка ты!

— Да ты не экай! — озлобился секретарь, и даже голос у него дрогнул. — А ты что предлагаешь? Административную меру, для каждого кулака без разбора. Это — в районе, где только четырнадцать процентов коллективизации, где середняк пока только собирается идти в колхоз. На этом деле можно в момент свернуть голову. Вот такие приезжают, без знания местных условий…

— Секретарь сдержался и уже тише продолжал: — Дров с такими воззрениями ты можешь наломать сколько хочешь.

— Это как тебе сказать…

— Да уж будь спокоен! Если бы необходима и своевременна была такая мера, крайком прямо приказал бы нам: «Уничтожить кулака!..» И по-жа-луй-ста! В два счета. Милиция, весь аппарат к вашим услугам… А пока мы только частично, через нарсуд, по сто седьмой статье караем экономически кулака — укрывателя хлеба.

— Так что же, по-твоему, батрачество, беднота и середняк против раскулачивания? За кулака? Вести-то их на кулака надо?

Секретарь резко щелкнул замком портфеля, сухо сказал:- Тебе угодно по-своему истолковывать всякое слово вождя, но за район отвечает бюро райкома, я персонально. Потрудись там, куда мы тебя посылаем, проводить нашу линию, а не изобретенную тобой. А мне, извини, дискутировать с тобой некогда. У меня помимо этого дела. — И встал.

[М.А. Шолохов «Поднятая целина»]

В момент написания повести «Перемена» М. Шагинян исполнилось 34 года. Шолохов пишет роман «Поднятая целина» в 27 лет, будучи моложе почти всех своих героев. Если бы «Перемена» отразила реальную жизнь методами искусства, не в идеологическом, заведомо некультурном контексте, она бы во многом сняла необходимость для Шолохова торопливо, почти на уровне газетного фельетона пытаться отразить государственное давление, под напором которого ломаются судьбы его героев.

Настоящее искусство всегда меняет жизнь к лучшему, становясь своеобразным посредником между обществом и государством, отражая истинные жизненные ценности своих героев. И если через десять после написания повести «Перемена» условия жизни изменились лишь в худшую сторону, это, во-первых, означает, что данное произведение не является литературой, а представляет собой обычную графоманию.

Но попутно само ухудшение жизненных условий, демонстрируемое ворохом бумажек Якова Лукича, выявляет, что при всех убедительных обоснованиях «светлого пути всего человечества» в интересах «народа» или «класса» — любая идеология является лишь очередным обоснованием легитимности вхождения во власть тех, кто изначально вынужден прикрывать свои истинные интересы – идеологией.

Конечно, если долго повторять какие-то штампы из самооправдания, из попытки найти «разумное» в происходящем вокруг кошмаре гуманитарной катастрофы, не замечая и тех разительных изменений с фотографиями 1912 года, то потихоньку сам начинаешь верить, что уничтожение «никому не нужного» Якова Лукича – благотворно отразится на всеобщей «борьбе за любовь». Вот только чем же это будет лучше убийства Алёны Ивановны, коллежской секретарши, процентщицы, — «крошечной, сухой старушонки, лет шестидесяти», как описал ее Достоевский с родной тетушки в романе «Преступление и наказание»?..

1922 год стал особым в восприятии революционных событий в России, поскольку в этот период газеты мира обошла фотография умирающего от голода ребенка. Внутри страны положение очень тяжелое, а повесть М. Шагинян как бы вполне однозначно определяет основного виновника – «ленивого барышника» Якова Лукича, наивно полагающего, будто заготовительные справки оградят его от государственного интереса к его собственности, не упустив возможности растоптать его душу.

По сути, повесть «Перемена» является социальным доносом, вполне аналогичным, какой пишет Макар Нагульнов на своего односельчанина, пожелавшего продать своих собственных быков, не поинтересовавшись, как этот поступок может отразиться на «мировой революции». Поэтому Максим Горький (1868-1936 гг.) после выхода «Перемены» в свет писал Вениамину Каверину (1902—1989 гг.): «За ее роман „Перемена“ ей следовало бы скушать бутерброд с английскими булавками».

Но за «верность идеалам» М. Шагинян, не создав ни одного художественного образа, в которых бы современники черпали веру в жизнь, а потомки бы увидели правдивый отпечаток своего времени – получает массу государственных наград. А Шолохов… уже не успевает за теми переменами, которые происходят в стране, где литература начинает оправдывать глумление над человеком, растаптываемого его всей мощью «идейного» государственного давления. Следующий 1933 год входит в историю страны, как Апокалипсис – с голодом, поразившим все бывшие «пшеничные места», в том числе и «Донобласть», как месть самой природы за попранное достоинство человека «возля земли». А роман «Поднятая целина» входит в школьную программу как «роман о коллективизации в стране», где описываемые события необходимо рассмотреть ретроспективу «реформ и преобразований в нашей стране после отмены крепостного права в 1861 г.»

И отголоском того идеологического давления, которое каждого человека ломает в отдельности, добираясь до сокровенных уголков его души, звучит для нас голос сделавшего свой выбор полковника Чарноты, которому страшно плохо без Родины, но он отказывается вернуться домой, зная, что не сможет принять навязываемые идеологические игрища.

Чарнота. Но не идейный. Я равнодушен. Я на большевиков не сержусь. Победили и пусть радуются. Зачем я буду портить настроение своим появлением?

[М.А. Булгаков «Бег»]

|

|

|

Анатолий Зыков (1930-2008 гг.) иллюстрации к роману М.А. Шолохова «Поднятая целина»

Читать по теме:

- НРАВСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ АНАЛИЗА. Часть I

- НРАВСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ АНАЛИЗА. Часть II

- НРАВСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ АНАЛИЗА. Часть III

- НРАВСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ АНАЛИЗА. Часть IV