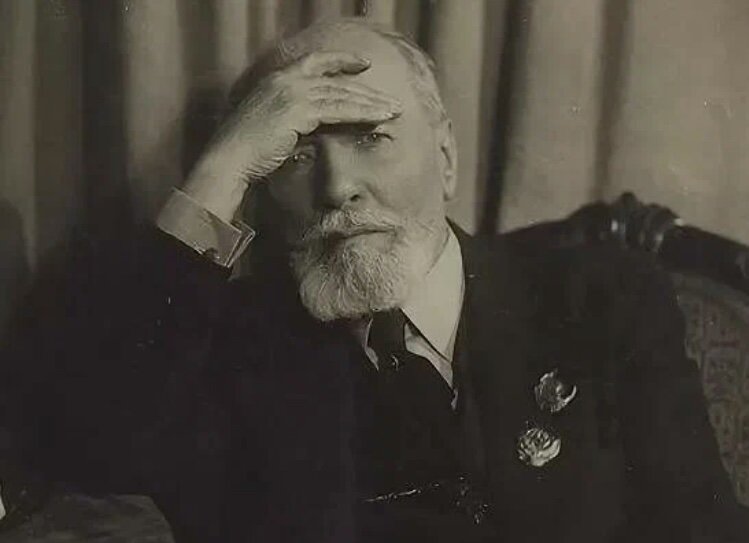

Михаил Афанасьевич Булгаков

Михаил Афанасьевич Булгаков

Навеяло, как говорится, темой статьи Моральный урок и отмеченных в ней словах Булгакова из «Мастера и Маргариты»:

«– Так что же говорит этот человек?

– А он попросту соврал! – звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: – Поздравляю вас, гражданин, соврамши!»

Автор применил текст Булгакова к Макаревичу, написавшему обращение к гражданам РФ, соответственно, необходимо вспомнить отношение самого писателя к причинам смещения нравственного зрения людей. Как известно Булгаков остро нелюбил Станиславского и Немировича-Данченко. Основа такого эмоционального отношения весьма прозаична, если смотреть на факты, без лишней окраски, обычно применяемой для оправдания того или иного персонажа. Итак, именно факты, без отклонений в ту или иную сторону, отлично все обьясняют и расставляют акценты.

«Кабала святош» — пьеса, второе название которой — «Мольер».

После некоторых исправлений текста, 3 октября 1931 г. Главрепертком разрешил пьесу к постановке при условии ряда купюр и изменений и только в театрах Москвы и Ленинграда. Пьеса по требованию цензуры получила название «Мольер».

12 октября 1931 г. Булгаков заключил договор с Ленинградским Большим Драматическим Театром на постановку, а 15 октября — такой же договор с МХАТом.

14 марта 1932 г. БДТ известил автора об отказе от постановки. Спектакль был сорван выступлениями в ленинградской прессе известного драматурга Всеволода Витальевича Вишневского (1900-1951), писавшего 11 ноября 1931 г. в «Красной газете»: «Зачем тратить силы, время на драму о Мольере, когда к вашим услугам подлинный Мольер. Или Булгаков перерос Мольера и дал новые качества, по-марксистски вскрыл «сплетения давних времен»?»

В письме своему другу П. С. Попову от 27 марта 1932 г. Булгаков так охарактеризовал творца этого литературного доноса: «Внешне: открытое лицо, работа «под братишку», в настоящее время крейсирует в Москве». Впоследствии в «Мастере и Маргарите» автор «Первой Конной» (1929) и «Оптимистической трагедии» (1933) был спародирован (через лавровишневые капли и устойчивое сочетание древнерусских имен Мстислав — Всеволод) в образе критика-конъюнктурщика Мстислава Лавровича, сыгравшего зловещую роль в травле гениального Мастера.

Репетиции во МХАТе затянулись более чем на четыре года. В ходе их произошел конфликт основателя Художественного театра Константина Сергеевича Станиславского (Алексеева) (1863-1938) с Булгаковым. Станиславский утверждал: «Не вижу в Мольере человека огромной воли и таланта. Я от него большего жду. Если бы Мольер был просто человеком… но ведь он — гений. Важно, чтобы я почувствовал этого гения, не понятого людьми, затоптанного и умирающего… Человеческая жизнь Мольера есть, а вот артистической жизни — нет». Эти мысли «гениальный старик» высказал сразу после того, как 5 марта 1935 г. ему была впервые продемонстрирована пьеса (без последней картины «Смерть Мольера»).

22 апреля 1935 г. Булгаков направил Станиславскому письмо, где отказался переделывать пьесу. Он подчеркнул, что «намеченные текстовые изменения… нарушают мой художественный замысел и ведут к сочинению какой-то новой пьесы, которую я писать не могу, так как в корне с нею не согласен», и выразил готовность забрать пьесу из МХАТа. Станиславский капитулировал, согласился текст не трогать, но пытался добиться торжества своих идей с помощью режиссуры, побуждая актеров к соответствующей игре. Иначе, чем Булгаков, Станиславский видел и декорации к спектаклю. Он хотел, чтобы спектакль был «парадным и нарядным», «из золота и парчи», «чтобы все сияло как солнце».

На этот раз «система Станиславского» не сработала, труппа отказалась играть так, как он хотел.

С конца мая 1935 г. Станиславский отказался от репетиций, и за постановку взялся второй «отец-основатель» МХАТа Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858-1943). Пышные, с обилием позолоты и бархата декорации художника Петра Владимировича Вильямса (1902-1947) призваны были придать спектаклю конкретно-исторический колорит и замаскировать нежелательные ассоциации с современностью.

Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна

Михаил Афанасьевич и Елена СергеевнаБулгакову и его третьей жене, в отличие от публики, постановка во МХАТе не очень понравилась. 6 февраля 1936 г. после генеральной репетиции Е. С. Булгакова записала в дневнике: «Это не тот спектакль, которого я ждала с 30 года…»

Участь пьесы была решена 29 февраля 1936 г., когда председатель Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР Платон Михайлович Керженцев (Лебедев) (1881-1940) представил в Политбюро ЦК ВКП(б) записку «О «Мольере» М. Булгакова (в филиале МХАТа)», где информировал:

«М. Булгаков писал эту пьесу в 1929-1931 гг., т. е. в тот период, когда целый ряд его пьес был снят с репертуара или не допущен к постановке… Он хотел в своей новой пьесе показать судьбу писателя, идеология которого идет вразрез с политическим строем, пьесы которого запрещают. В таком плане и трактуется Булгаковым эта «историческая» пьеса из жизни Мольера. Против талантливого писателя ведет борьбу таинственная «Кабала», руководимая попами, идеологами монархического режима… И одно время только король заступается за Мольера и защищает его против преследований католической церкви.

Мольер произносит такие реплики: «Всю жизнь я ему (королю) лизал шпоры и думал только одно: не раздави… И вот все-таки раздавил…»; «Я, быть может, вам мало льстил? Я, быть может, мало ползал? Ваше величество, где же вы найдете такого другого блюдолиза, как Мольер?»; «Что я должен сделать, чтобы доказать, что я червь?» Эта сцена завершается возгласом: «Ненавижу бессудную тиранию!» (Репертком исправил на: «королевскую»)

Критика Керженцева поразительно совпадала с критикой пьесы Станиславским: «Пьеса о гениальном писателе, об одном из самых передовых борцов за новую буржуазную культуру против поповщины и аристократии…А где же Мольер? В пьесе Булгакова писателя Мольера нет и в помине. Показан, к удовольствию обывателя, заурядный актерик, запутавшийся в своих семейных делах, подлизывающийся у короля — и только. Зато Людовик XIV выведен, как истый «просвещенный монарх», обаятельный деспот, который на много голов выше всех окружающих, который блестит как солнце в буквальном и переносном смысле слова».

Вывод же оказался убийственным для Булгакова: «Если оставить в стороне политические намеки автора и апофеоз Людовика XIV, то в пьесе полная идейная пустота — никаких проблем пьеса не ставит, ничем зрителя не обогащает, но зато она искусно, в пышном пустоцвете, подносит ядовитые капли».

Отзыв Керженцева совпадал и с отзывом первого цензора К. с. Исаева: «Очевидно, автор не без тайного замысла в такой скрытой форме хочет бить нашу цензуру, наши порядки».

Председатель Комитета по делам искусств предложил: «Побудить филиал МХАТа снять этот спектакль не путем формального его запрещения, а через сознательный отказ театра от этого спектакля, как ошибочного, уводящего их с линии социалистического реализма. Для этого поместить в «Правде» резкую редакционную статью о «Мольере» в духе этих моих замечаний и разобрать спектакль в других органах печати.

Пусть на примере «Мольера» театры увидят, что мы добиваемся не внешне блестящих и технически ловко сыгранных спектаклей, а спектаклей идейно насыщенных, реалистически полнокровных и исторически верных — от ведущих театров особенно».

Еще до решения Политбюро в прессе появились критические статьи против «Мольера». 11 февраля 1936 г. в «Советском искусстве» была напечатана статья давнего гонителя Булгакова председателя Главреперткома Осафа Семеновича Литовского (1892-1971) (в «Мастере и Маргарите» он выведен в образе похожего на пастора критика Латунского).

В тот же день в письмеП. С. Попову драматург так охарактеризовал эту публикацию: «О пьесе отзывается неодобрительно, с большой, но по возможности сдерживаемой злобой…»

22 февраля в мхатовской многотиражке «Горьковец» против пьесы выступили собратья Булгакова по писательскому цеху Всеволод Иванов (1895-1963), Александр Афиногенов (1904-1941) и бывший товарищ по «Гудку» Юрий Олеша (1899-1960). Bс. Иванов обвинял драматурга в том, что он создал «ординарную мещанскую пьесу», а Ю. Олеша считал главным недостатком пьесы «отсутствие в фигуре Мольера профессиональных черт поэта, писателя».

Писавшие явно по заказу литераторы делали вид, что не читали интервью Булгакова «Он был велик и неудачлив», опубликованное в «Горьковце» 15 февраля 1936г.: «Меня привлекла личность учителя многих поколений драматургов, — комедианта на сцене, неудачника, меланхолика и трагического человека в личной жизни… Я писал романтическую драму, а не историческую хронику. В романтической драме невозможна и не нужна полная биографическая точность». Булгаков попытался, по его собственным словам, «проникнуть в загадку личной драмы Мольера», построив пьесу на версии, согласно которой вторая жена великого комедиографа, Арманда Бежар (1645-1700), в действительности была его дочерью.

В связи с этим 17 февраля на пьесу обрушился рецензент «Вечерней Москвы», утверждавший, что «недопустимо строить пьесу на версии о Мольере-кровосмесителе, на версии, которая была выдвинута классовыми врагами с целью его политической дискредитации». Булгаковский Мольер противостоял уже сложившемуся советскому мифу о Мольере, представлявшему великого французского драматурга-классициста «борцом» за реализм, против религии, церкви, королевского абсолютизма и «феодальной» аристократии, к тому же совершенно безгрешным в личной жизни.

В тот же день, 9 марта 1936 г., Е. С. Булгакова зафиксировала в дневнике обращенные к Булгакову просьбы представителей МХАТа написать покаянное оправдательное письмо, от которого драматург категорически отказался.

Неизвестный осведомитель НКВД в донесении 14 марта 1936 г. сообщил булгаковскую реакцию на события, связанные с этим. «Статья в «Правде» и последовавшее за ней снятие с репертуара пьесы М. Булгакова особенно усилили как разговоры на эту тему, так и растерянность. Сам Булгаков сейчас находится в очень подавленном состоянии (у него вновь усилилась его боязнь ходить по улицам одному), хотя внешне он старается ее скрыть. Кроме огорчения от того, что его пьеса, которая репетировалась четыре с половиной года, снята после семи представлений, его пугает его дальнейшая судьба как писателя…

В разговорах о причине снятия пьесы он все время спрашивает «неужели это действительно плохая пьеса?» и обсуждает отзыв о ней в газетах, совершенно не касаясь той идеи, какая в этой пьесе заключена. Когда моя жена сказала ему, что, на его счастье, рецензенты обходят молчанием политический смысл его пьесы, он с притворной наивностью (намеренно) спросил: «А разве в «Мольере» есть политический смысл?» и дальше этой темы не развивал.

Далее приводится дословная оценка драматургом руководителей МХАТа: «Работать в Художественном театре сейчас невозможно. Меня угнетает атмосфера, которую напустили эти два старика СТАНИСЛАВСКИЙ и ДАНЧЕНКО. Они уже юродствуют от старости и презирают все, чему не 200 лет. Если бы я работал в молодом театре, меня бы подтаскивали, вынимали из скорлупы, заставили бы состязаться с молодежью, а здесь все затхло, почетно и далеко от жизни. Если бы я поборол мысль, что меня преследуют, я ушел бы в другой театр, где наверное бы помолодел».

Не исключено, что безымянным осведомителем здесь выступил Евгений Васильевич Калужский (1896-1966), актер МХАТа и свояк Булгакова, муж сестры Е. С. Булгаковой Ольги Сергеевны Бокшанской (урожденной Нюренберг) (1891-1948). 9 марта 1936 г. Калужский с женой были у Булгаковых в момент, когда драматургу предлагали оправдываться письмом.

В кампании против пьесы принял участие и Михаил Михайлович Яншин(1902-1976), один из наиболее близких Булгакову актеров МХАТа. 17 марта в «Советском искусстве» появилась его беседа с репортером под заголовком «Поучительная неудача», где утверждалось, что «на основе ошибочного, искажающего историческую действительность текста поставлен махрово-натуралистический спектакль». Через год, 22 февраля 1937 г., как отмечает Е. С. Булгакова, в Доме актера «Яншин объяснялся по поводу статьи о «Мольере», говорил, что его слова исказили, что он говорил совсем другое». Булгаков объяснений не принял и навсегда разорвал дружбу с Яншиным, по иронии судьбы игравшим в «Кабале святош» роль верного слуги Бутона, но в жизни вынужденного сыграть актера Муаррона, которому по ходу пьесы пришлось предать Мольера, своего учителя и друга.

Весной и летом 1936 г. МХАТ безуспешно пытался договориться с драматургом о внесении изменений в текст, М. А. отказался: «Запятой не переставлю». Неспособность МХАТа отстоять пьесу подтолкнула Булгакова к решению уйти с должности мхатовского режиссера-ассистента. 9 сентября 1936 г. он сказал об этом Е. С. Булгаковой, а 15 сентября подал заявление об уходе.

2 октября 1936 г. в письме другу и соавтору по пьесе «Александр Пушкин» Викентию Вересаеву (Смидовичу) (1867-1945) Булгаков прямо связал свой уход из МХАТа со снятием мольеровского спектакля: «Из Художественного театра я ушел. Мне тяжело работать там, где погубили «Мольера». Источник

НЕМЕЗИДА

(Небольшое отступление, для тех кого заинтересует настоящая суть и смысл деятельности сурово карающей богини. Рекомендую потрясающую статью И.А. Дедюховой: Стрелка с Немезидой)

(Небольшое отступление, для тех кого заинтересует настоящая суть и смысл деятельности сурово карающей богини. Рекомендую потрясающую статью И.А. Дедюховой: Стрелка с Немезидой)

Он дал зарок не переступать порога театра и выполнял этот зарок в течение нескольких лет с буквалистской точностью. Когда Булгакову пришлось однажды, не дождавшись жены на улице, зайти за ней в мхатовскую контору, то есть «переступить порог», это простейшее событие послужило причиной «выяснения отношений». С осени 1936 года создатель «Турбиных» ни разу не был на своем спектакле. Не увидел ни одной премьеры Художественного театра, начиная с «Анны Карениной» и кончая «Половчанскими садами». Несмотря на настойчивые приглашения, не пришел ни на один из юбилейных спектаклей, что прошли осенью 1938 года в связи с 40-летием МХАТа.

Он не поздравил ни одного мхатовца с очередной наградой, поощрением или другим «знаком внимания», которые стали сыпаться на этот театр со второй половины 30-х как из рога изобилия. На просьбу Якова Леонтьева, заместителя директора Большого театра, тоже бывшего мхатовца, написать приветственный адрес юбиляру (все в ту же осень 1938 года) драматург взмолился: «Яков Леонтьевич! Хотите, я напишу адрес вашему несгораемому шкафу? Но МХАТу зарежьте меня — не могу — я не найду слов».

Волны 1937 года Булгакова не поглотили….под покос пошли многие из тех, кто травил Булгакова на протяжении всей его литературной жизни. Гибель Л. Авербаха, В. Киршона, кличка «бандит», приклеенная к Р. Пикелю, исключение из партии А. Афиногенова и А. Безыменского, отставка О. Литовского с поста руководителя Главреперткома, аресты А. Ангарова и многих иных булгаковских оппонентов…

«Отрадно думать, — записывает Елена Сергеевна, — что есть все-таки Немезида и для этих людей типа Киршона». Образ Немезиды 37-го года не раз возникнет на страницах дневника: «Закончилась карьера!» или «Да, пришло возмездие».

В эти дни, заполненные обдумыванием очередного «письма наверх», читкой друзьям первых глав романа о Христе и Дьяволе (название еще не установилось), в квартире раздался звонок некоего Ивана Александровича Доброницкого. По поручению «очень ответственного лица» он сообщил Булгакову следующее: «…Теперь точно выяснилось, что вся эта сволочь (…) специально дискредитировала Булгакова, иначе они не могли бы существовать как драматурги, что М. А. «очень ценен для Республики, что он лучший драматург».

На следующий день приводится булгаковский комментарий: «Разговор высоко интересен. Доброницкий строчил все на следующей схеме: мы очень виноваты перед вами, но это произошло оттого, что на культурном фронте у нас работали вот такие, как Киршон, Литовский, и другие. Но теперь мы их выкорчевываем и надо исправить дело, вернувши вас на драматургический фронт, ведь у нас с вами (то есть у партии и драматурга Булгакова) оказались общие враги, а кроме того, есть и общая тема — родина» . В сущности, Доброницкий выразил «общемосковскую» точку зрения. Лучше всего это формулирует в те майские дни новый работник литчасти МХАТа Рафалович (вскоре арестованный). Обвиняя А. Афиногенова и В. Киршона во всех смертных грехах, Рафалович говорил на мхатовском активе: «При помощи Гейтца, бывшего одно время директором театра, авербаховцы пытались сделать Художественный театр «Театральным органом» РАППа». Рафалович говорил (и это записано в дневнике со слов О. Бокшанской) о вреде РАППа, о том, «какие типы там орудовали. И вот что они сделали, например, затравили до конца, задушили Булгакова, так что он, вместо того чтобы быть сейчас во МХАТе и писать пьесы, находится в Большом театре и пишет либретто оперные».

Нет никакого резона отводить от рапповцев обвинения в том, что в конце 20-х годов они произвели опустошительный разгром всего лучшего, что было в нашей литературе.

Через три месяца в дневнике короткая запись — без комментариев — об аресте Ивана Доброницкого.

Весной 1937 года, когда в Художественном театре исключили из партии А. Афиногенова и была начата кампания против Л. Авербаха и В. Киршона, многие писатели из близкой автору «Бега» среды предлагали ему включиться в эту кампанию. М. Булгаков наотрез и категорически отказался.

27 апреля 1937 года Е. С. Булгакова записывает: «Шли по Газетному. Олеша догоняет. Уговаривал Мишу идти на собрание московских драматургов, которое открывается сегодня и на котором будут расправляться с Киршоном. Уговаривал М. А. выступить и сказал, что Киршон был главным организатором травли М. А. Это вообще правда, но М. А. и не думает выступать с этим заявлением». На следующий день еще один знакомый «уговаривал М. А. пойти выступить на собрании против Киршона, доказывая, что Миша этим сделает себе колоссальную пользу. Зря он тратил слова».

МХАТ

В дневнике Елены Сергеевны Булгаковой в концентрированном виде собраны самые саркастические и горькие высказывания Булгакова о Художественном театре. Многократно отмечено, что руководители МХАТа погубили драматурга, прокомментирована каждая ошибка театра, каждое его награждение, осмыслены и предсказаны основные повороты мхатовской жизни 30-х годов. Булгаков вскоре после ухода из МХАТа увидел, что его имя из истории этого театра практически исчезло. В многочисленных статьях и буклетах, посвященных Художественному театру и написанных многими из тех, с кем автор «Турбиных» и «Мольера» работал рука об руку, о Булгакове уже не говорилось ни единого слова.

С конца 20-х годов Станиславский и Немирович-Данченко вместе свой театр не вели. Их художественная рознь, усиленная с двух сторон влиянием околотеатральных людей, любивших ловить рыбу в мутной воде театральной склоки, привела практически к полному отчуждению двух режиссеров. «Двоевластие» из силы некогда благотворной, не раз дававшей мощный художественный импульс развитию театра, в 30-е годы превратилось в силу абсолютно деструктивную. Вражда двух руководителей приводила не только к чудовищным деформациям в области театрального быта, но и к гораздо более тяжелым последствиям. В самый серьезный час своей истории МХАТ оказался раздробленным, расколотым внутритеатральной склокой.

На том же рубеже «великого перелома», когда Булгаков обратился с письмом к Сталину, с аналогичным документом обратился в правительство и Станиславский. В его письме были сформулированы условия, без выполнения которых Художественный театр далее не мог существовать. Как известно, некоторые из этих условий были приняты и выполнены. МХАТ был взят под государственную опеку и защиту, поставлен в монопольное и совершенно исключительное положение среди других театров страны.

Станиславский получил от правительства длительный отпуск с полным сохранением жалованья и выдачей ему в валюте 3000 долларов. Сообщая об этом С. Бертенсону, Немирович-Данченко неожиданно заключает: «Станиславского власти любят так же, как и любили. Конечно, гораздо больше, чем меня.»

Владимир Иванович Немирович–Данченко

Владимир Иванович Немирович–ДанченкоПосле погрома, учиненного в сезоне 1928—1929 гг., Немирович-Данченко вновь поставил перед собой вопросы, казалось бы, бесповоротно снятые в тот момент, когда он решил возвратиться из Голливуда в Москву.

Летом 1929 года он пишет из Карлсбада бывшему мхатовцу, переводчику «Женитьбы Фигаро» С. Бертенсону, «о своих давних сомнениях».

Режиссер вспоминает Голливуд и как он решал тогда вопрос о возвращении: «И так как я вешал на чашках весов Америку и Россию, уезжая, было 48 и 52, а не 20 и 80, то вот и подумаешь, вспомнишь или рассудишь, и быстро становится 51 и 49, 52 и 48».

Коллектив Художественного театра, руководимый Станиславским и Немировичем-Данченко, ликвидацию мейерхольдовского театра должен приветствовал на специальном митинге.

Резолюции митинга и личным заявлениям выдающихся актеров была посвящена целая полоса мхатовской многотиражки, первые три страницы которой были отданы чествованию Станиславского (в январе 38-го года Константину Сергеевичу исполнилось 75).

Тот, кто сочинил антимейерхольдовскую резолюцию от имени МХАТа, постарался ударить первого исполнителя Треплева побольнее, так, как умеют это делать только театральные люди. Помимо дежурных упреков в формализме, утрате связей с советской общественностью, режиссеру было брошено еще и обвинение в том, что в его театре «процветает семейственность и протекционизм».

Начиная с середины 30-х годов Художественный театр, по существу, был выведен из-под какой-либо критики. Вот обычные заголовки статей, посвященных МХАТу тех лет: «Гордость советского народа», «Лучший театр Страны Советов», «Замечательный театр нашей страны», «Передовой театр советского народа». И сам театр и его актеров беспрерывно награждают: званиями, премиями, возможностью проводить летний отпуск за границей (это в условиях, когда всем остальным настойчиво прививается, как сказано в одном из булгаковских писем Сталину, «психология заключенного»). На гастролях внутри страны театр принимают с невиданной роскошью, отводят ему лучшие гостиницы, загородные правительственные резиденции.

В 1937 году Сталин посылает Художественный театр на гастроли в Париж, и это был поистине «королевский подарок». В. И. Немирович-Данченко сообщает С. Бертенсону: «Маленькие актеры во всех пьесах были заменены свободными первыми, так что в толпе сплошь были актеры первых положений. Это чтобы дать возможность ехать в Париж и не занятым в этих спектаклях.

Сталин вообще делал этот подарок Театру. Например, Леонидов нигде не был занят, тем не менее поехал и он. И с женами, и Леонидов, и Сахновский и другие. Всего около 160 человек. Громаднейшее большинство было в первый раз за границей. Представляете, какое впечатление произвел на них Париж».

Подарок был таким щедрым, что даже женам выписывали суточные, поэтому «все решительно могли закупить себе и родным всякой всячины, а женщины запастись нарядами. Причем на обратном пути навстречу труппе выехал Боярский (наш новый директор, заменивший Аркадьева), и все вещи были пропущены без таможни». Глухо упомянутый Аркадьев был арестован за несколько недель до начала гастролей.

Для уяснения булгаковского самочувствия в стенах Художественного театра в том же 1936 году скажу, что после снятия «Мольера» дирекция МХАТа распорядилась взыскать с Булгакова аванс за запрещенный в свое время «Бег».

Не было, кажется, ни одной политической акции или процесса, ни одного административного решения, касающегося судьбы того или иного художника или спектакля, которое не было бы обеспечено «единодушной» поддержкой мхатовцев. Митинги по поводу казни военачальников, главарей «правотроцкистского блока», одобрение не «рассчитанной на употребление конституции» (слова Б. Пастернака), приветствие антимейерхольдовской и антитаировской кампании — все это постепенно стало нормой нового общественного статуса МХАТа. Положение «вышки» обязывало.

Читая коллективное приветствие МХАТа Генеральному Комиссару государственной безопасности Н. И. Ежову или статью из зала суда, написанную великим русским актером:

Вот зарисовка из зала суда, сделанная Иваном Михайловичем Москвиным для многотиражки «Горьковец». Он описывает подсудимых, проходивших по мартовскому (1938 г.) процессу: Бухарина, Рыкова и других. Он фиксирует их лица: лицо Ягоды — «лицо закоренелого преступника, блудливо бегающие глаза, рот убийцы, отравителя. Я смотрю на этого омерзительного выродка и убийцу, смотрю на хитрое шакалье лицо Крестинского (…), и руки сжимаются в кулаки». (через Ягоду мхатовцы обычно хлопотали о заграничных паспортах)

4 комментария

Анна, спасибо за по-настоящему познавательную статью. Это так важно.

Наташа и тебе спасибо.

Искреннее спасибо за статью. Лично для меня очень важно узнавать как можно больше действительных фактов из жизни людей, имена которых известны моему поколении исключительно с положительной стороны.

Очень интересно. Спасибо.