В то время, когда снимался фильм «Небесные ласточки» режиссёром Леонидом Квинихидзе (по сюжету Анри Мельяка, Альбера Мийо и композитора Флоримона Эрве «Мадемуазель Нитуш»), а это был 1976-ой год, тема смеховой культуры занимала очень многих.

Только-только умер М.М.Бахтин, которого в 1969 вытащил из Мордовии (Саранска) Ю.В.Андропов. Именно он создал базовые теоретические труды по теме.

Особое место в философии Бахтина занимает исследование «смеховой культуры» на примере карнавала, в котором отсутствует серьёзность («официальность») и догматизм и «сама жизнь играет». Сущностью смеха и карнавала он называет демонстрацию самого события, то есть обновления, изменения, перелома, возрождения и кризиса одновременно. Бахтин настаивает на их первичности и критикует попытки редукции этих феноменов к потребностям. Смех, карнавал и праздник представляют собой бытие без отчуждения. (ВикипедиЯ)

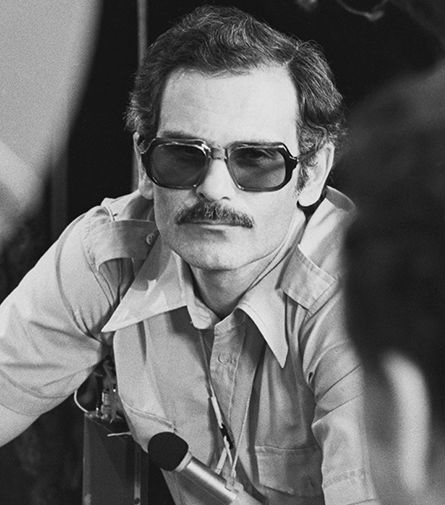

Интересна история, как Леонид Квинихидзе перешел в «смешной жанр».

Конфликты с Гурченко и кордебалет на траве. Как снимался фильм «Небесные ласточки»

21:52 18.11.2023Будущий режиссер Леонид Квинихидзе родился в семье постановщика студии «Белгоскино» Александра Файнциммера, который не только в 1930-е трудился над белорусскими лентами, но и в послевоенные годы участвовал в работе «Беларусьфильма». Получил звания заслуженного деятеля искусств и заслуженного артиста БССР. Поэтому в детстве Леонид много времени проводил на съемочной площадке, в том числе в Минске. Выбор профессии стал не случайным. После школы он поступил во ВГИК, взяв фамилию матери, чтобы не пришлось доказывать десятилетиями, что достоин своего известного в ту пору отца.

Сначала молодой режиссер снимал остросюжетное кино. Но в 1973 г. серьезной критике подвергся его телесериал «Крах инженера Гарина» с Олегом Борисовым в главной роли. Почему это произошло, не ясно, ведь картина вполне смотрибельная. Тем не менее Квинихидзе решил сменить амплуа.

Тут надо напомнить информацию из Вики. Первой женой нашего режиссера была Наталья Макарова. Известная балерина, в 1970-ом ей стукнуло 30 лет. Для балета возраст достаточно большой. В очередной раз напомним про высокую конкуренцию в данном жанре. И, вспомнив про Нуриева и Барышкина, потом про Годунова, невольно придем к выводу об определенном питерском «канале» по утечке наших балетных на Запад. В их число в 1970-ом вошла и Наталья Макарова.

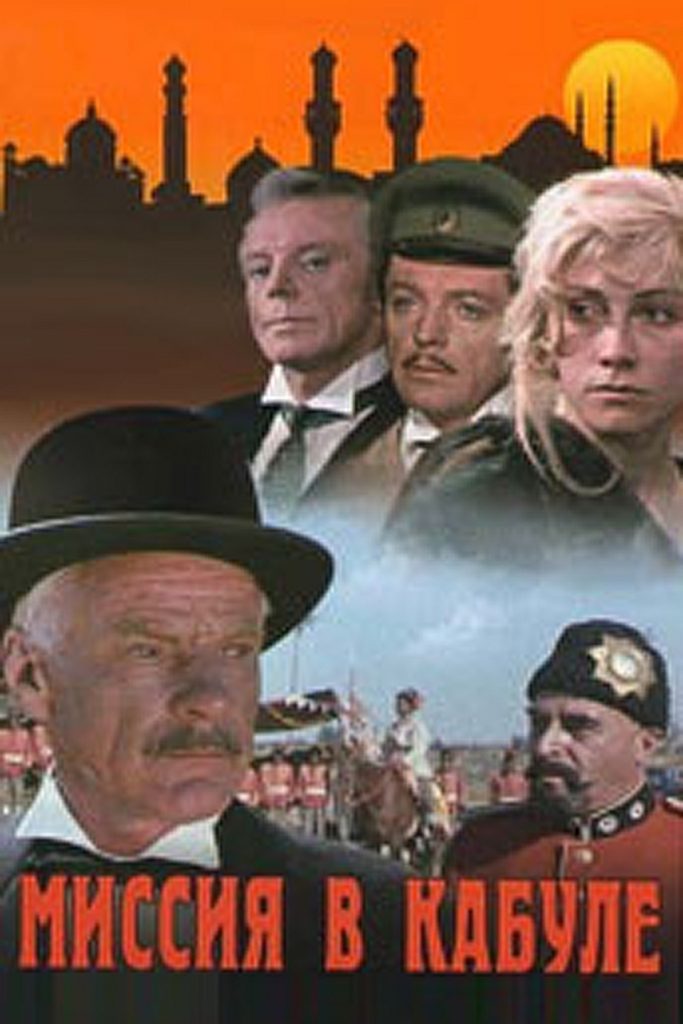

Кстати, в 1970-ом Квинихидзе снимал фильм «Миссия в Кабуле». Тематика настораживает. Без консультантов из КГБ такие фильмы, вряд ли, снимались. А после этого побег жены…

Возможно, нагнетаю… Но, я стала такой подозрительной…

Возможно, нагнетаю… Но, я стала такой подозрительной…

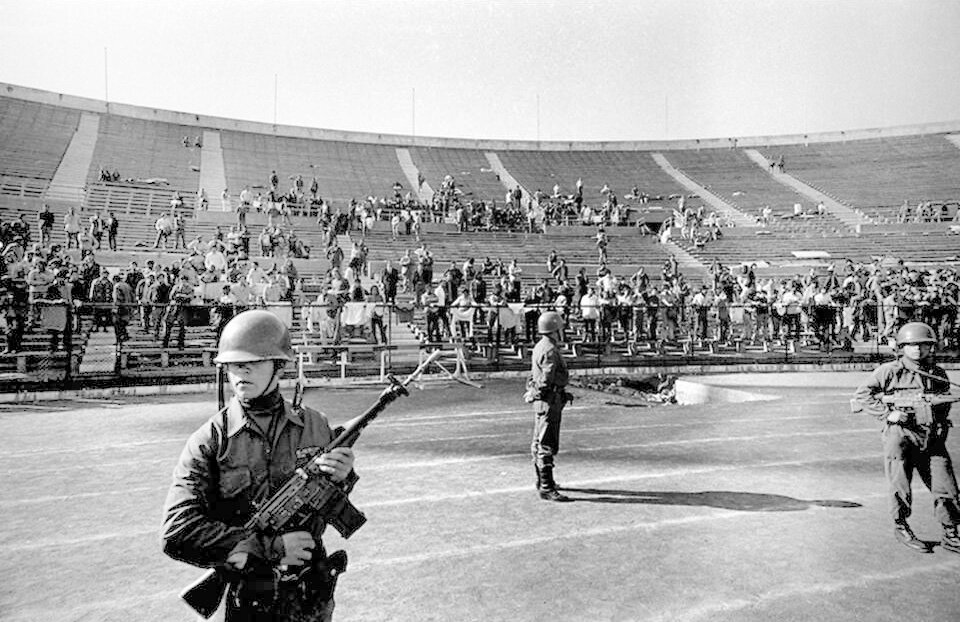

Далее 1973-ий год. Год, когда был совершен переворот в Чили.

И, как раз, к нему вышел сериал «Крах инженера Гарина». Казалось бы?!…

Творческое качество приемлемое. Не Тарковский, конечно, но играют звёзды. Мне, помнится, он, что называется, весьма «зашел»…

От книжки отличался. Мне её накануне подарили, я прочитала, была впечатлена, содержание помнила.

Но 1973-ий это ещё год выхода на экраны «17 мгновений весны». Да, с ними ни в какое сравнение. Но, это такая творческая вершина, которую до сих пор никто «не переплюнул».

Хотя, суть не в творческом достижении. Я про сюжет и смену концепции. В фильме «Крах инженера Гарина» гиперболоид у американского миллионера перехватывают некие силы, которые внятно считываются, как будущие нацисты. И терпит крах не столько сам инженер Гарин, сколько именно они. Им не достаётся новая уникальная технология. Наш чекист (играет бесподобный Александр Белявский, будущий Фокс) героически вызывает огонь на себя, уничтожая гиперболоид. И, почему-то, эти силы обозначены туманно, хотя, казалось бы …святое дело такое заклеймить.

Крах инженера Гарина (1973)

Почему это по поводу нацистов в 1973-ем следовало высказываться аккуратно, а потом за это (за это-за это) и прилетело? Я тоже тут понамекаю практически открытым текстом (читайте «Кинозал. Часть IV«).

Ну, вот эти вот факты дают некоторое представление, к каким слоям-партиям и прочим социальным группам принадлежал наш режиссер. Поэтому, после взбучки он перешел к более легкому жанру. И начал ставить материал, который уже имел успех в период легендарного Ленинградского мюзикхолла, когда там работал тандем Утесов-Дунаевский. Отсюда и выбор названий. Сначала Эжен Лабиш «Соломенная шляпка», затем Флоримон Эрве «Мадемуазель Нитуш».

Конфликты с Гурченко и кордебалет на траве. Как снимался фильм «Небесные ласточки»

Начал работать над музыкальными лентами. Первой стала «Соломенная шляпка» (1974). Сразу после этого на «Ленфильме» ему предложили экранизировать французскую оперетту «Мадемуазель Нитуш» композитора Флоримона Эрве, написанную в 1883 г. Хотя яркое произведение и считали прививкой от серой советской действительности, музыка показалась постановщику устаревшей. Он попросил мелодиста Виктора Лебедева освежить музыкальный ряд. Изучив материал, маэстро сказал, что переформатирование невозможно — проще всю музыку написать заново, сохраняя сюжет. Квинихидзе согласился на такой вариант. В итоге от оперетты в картине осталась лишь мелодия, под которую девушки танцуют канкан в варьете.

И вот на фоне такой преамбулы хочется поговорить не столько о фильме Квинихидзе «Небесные ласточки», сколько о «смешном» в творчестве актеров, в этом фильме снимавшихся. Точнее, одного актера…

Андрей Миронов в 1976-ом это суперзвезда советского кинематографа.

Свою славу он заработал на следующих фильмах «Три плюс два» (1963), «Берегись автомобиля» (1966), «Бриллиантовая рука» (1968), «Достояние республики» (1971), «Старики-разбойники» (1971), «Невероятные приключения итальянцев в России» (1974), «Соломенная шляпка» (1974). Это были роли в фильмах и телефильмах, которые смотрел массовый зритель.

Театральный же зритель видел Миронова в гораздо более многоплановых работах. С 1969 года он блистал в роли Фигаро «Безумный день или Женитьба Фигаро». Какое счастье, что этот спектакль зафиксировали на пленку (1974). Какую глубину роли простого цирюльника придает прочувствованно произнесенный знаменитый монолог Фигаро. Какую сложность личности играет Миронов в тексте, где звучат несбыточные амбиции и жажда продвинуться по социальной лестнице.

Театральный же зритель видел Миронова в гораздо более многоплановых работах. С 1969 года он блистал в роли Фигаро «Безумный день или Женитьба Фигаро». Какое счастье, что этот спектакль зафиксировали на пленку (1974). Какую глубину роли простого цирюльника придает прочувствованно произнесенный знаменитый монолог Фигаро. Какую сложность личности играет Миронов в тексте, где звучат несбыточные амбиции и жажда продвинуться по социальной лестнице.

Эта роль — интересный предмет для обсуждения. К ней напрашивается применять приёмы постмодернизма, которые помимо манипулятивных технологий несут в себе зерно трансформации и почти Гегелевской диалектики. С возрастом многое приходится переосмысливать в виду вновь открывшихся фактов (для тебя, как для стороннего наблюдателя). Поэтому привожу вот такую забавную рецензию Саида Гафурова. Тут изрядная доля иронии и самоиронии присутствует. Интересный пример анализа «смешного».

«Вообще, делать из Свадьбы Фигаро веселую комедию про любовь — неправильно. Дело в том, что это запредельно социальная вещь — и опера, и пьеса. И как только ты это понимаешь — сразу раскрываются невероятные глубины реального психологизма, пусть социально обоснованного и скрытого за комедией положений.

Дело в том, что, если разобраться, положительный герой — это граф Альмавива. Просто масштаб личности Альмавивы и его оппонентов — принципиально несравнимый. Вдумайтесь, кто таков граф — боевой офицер, командир полка, в мирное время коррехидор Севильи, явно за выдающиеся заслуги назначенный послом одной сверхдержавы (Испании) — в другой (Англии) — какой-то Громыко. Это супердолжность, с величайшим уровнем ответственности (и Бомарше — по роду занятий — это хорошо понимал).

По взглядам он либерал (тогдашний либерал — это совсем не нынешний либерал) — совсем не случайно трудящиеся его боготворят, хотя Моцарт и Бомарше иронизируют, что боготворят его не за то, что «ярём он барщины старинной оброком лёгким заменил», а больше за то, что он отменил право первой ночи, к нему идут за справедливостью рабочие люди — и крестьяне, и садовник, и ключница, и доктор. Бомарше в последней пьесе характеризует его так: «Граф Альмавива, испанский вельможа, благородно гордый, но не надменный.» Масштабнейшая фигура.

При всей его огромной власти коррехидора — он ни разу не самодур — пойманного на подделке военных документов парикмахера, он не судит, не отправляет пороть на конюшню, а дает оправдываться, и хитрый парикмахер обманывает графа, ему и в голову не приходит воспользоваться своим правом первой ночи. В конец испорченного подростка — бездельника, впавшего во все мыслимые извращения — и в женщин тот уже стал переодеваться — он отправляет в тогдашний вариант кадетки, в полк, но как только выпадает другое решение — женить порченного подростка, Альмавива его тут же прощает.

А кто против него? Скверный парикмахер, камеристка, жена-никчемная бездельница. Самые паразиты. Лавошники -бездельники против воина и масштабного реформатора.

Перефразируя классика — у нас нет оснований идеализировать кого-либо из них, но совсем уже недостойно смотреть на сурового воина глазами тупого и алчного лавочника.

И тем не менее, в мелочных интригах гаремного характера масштабнейшая фигура — Альмавива проигрывает кучке паразитов, и Моцарт и Бомарше показывают, что иной итог просто невозможен. Если разобраться — то главная (и единственно интересная) тема Свадьбы Фигаро — это великодушие графа Альмавивы. Остальное все банально, мелочно и дешево.

И здесь глубочайшая — нет не трагедия — тут нет ничего страшного — глубочайшая драма фигуры Большого стиля, столкнувшегося с парикмахерами и камеристками. И такое понимание Свадьбы Фигаро сразу порождает кучу глубинных смыслов. И все сразу становится на несколько порядков интереснее».

https://svpressa.ru/blogs/article/179211/

К 1976-му году Андрей Миронов был состоявшимся мастером, который хотел вырваться из амплуа обаятельного жулика, что он и делал даже в роли Флоридора-Селестена, насколько ему позволял драматургический материал.

Хм, «бывают странные сближения» (А.С.Пушкин)… Жена (Екатерина Градова) и новорожденная дочь Миронова сыграли в сериале «17 мгновений весны»…

Буквально накануне «Ласточек» Андрею Миронову посчастливилось принять участие в нетривиальном телевизионном проекте Анатолия Эфроса.

В декабре Миронов приступил к съёмкам у Анатолия Эфроса в телеспектакле «Страницы журнала Печорина», где ему предстояло исполнить роль Грушницкого. В своей постановке режиссёр хотел уйти от хрестоматийной трактовки этого образа. «Не закомплексованную человеческую посредственность надо было воспроизвести в Грушницком, а нечто покладистое, приспособленное к жизни, как бывают приспособлены милые, чуть нелепые щенки», — сделал запись в дневнике А. В. Эфрос[46].

…

По словам В. С. Кичина, эта работа заняла особое место в творческой жизни Миронова, поскольку в ней особенно ярко проявился драматический талант актёра, склонного к тончайшему психологическому анализу[48]. Его Грушницкий предстал в телеспектакле обаятельным и жизнерадостным юношей, у которого ещё вся жизнь впереди, искренне верящим в силу мундира и в любовь Мэри к себе. Он захотел стать Печориным, поверив в какой-то момент в свою избранность. Разлад мечты и действительности оборачивается трагедией и приводит героя Миронова к гибели. В финале, по утверждению В. Рыжовой, актёр сыграл одну из лучших своих сцен. Стоя на краю пропасти, под дулом пистолета, его Грушницкий прозрел и стал самим собой. В последний миг, проявив мужество и отказавшись просить пощады, он сумел погибнуть достойно, достигнув тем самым высот собственного идеала[49].

«Если Печорин — само разочарование, то Грушницкий — весь предвкушение. Фигура, которая прежде воспринималась как жалкая и смешная — своего рода пародия на Печорина или же предвестье Карандышева, — осмыслена здесь по-новому. И режиссёр и артист А. Миронов отнеслись к Грушницкому благосклонно. И хотя все поступки и все слова Грушницкого комментирует — то снисходительно, то презрительно — сам Печорин (это ведь его „журнал“!), тем не менее Андрей Миронов упрямо защищает Грушницкого от иронии и насмешек. Ведь не Грушницкий же повинен в том, что его торопливая молодость столкнулась с усталой душой, с её мертвенной пустынностью»[50].

— К. Л. Рудницкий

Страницы журнала Печорина (1975) Телеспектакль

Как сплетничают нынче в сети (сложно судить, как по этому поводу сплетничали в XIX веке), Михаил Юрьевич испытывал к дочери Николая I, Марии, весьма сложный комплекс чувств. И именно она послужила прототипом княжны Мэри.

Но, это сложный вопрос для инженеров человеческих душ. Оставим всё им. Для нас важно другое — некоторый интерес, некая близость к царской семье. Замужество Марии Павловны в Веймаре, её патронирование Гёте и Гейне. Популяризация этих авторов при дворе, в свете и обществе.

Поэтому стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…», отчасти написано под влиянием стихотворения Генриха Гейне «Der Tod das ist die kühle Nacht…»

в разные годы к стихотворению обращались не только профессиональные авторы, но и музыканты-любители. Среди них — Пётр Булахов, Константин Вильбоа, Николай Огарёв[7], заметивший, что лермонтовские строчки «так изящно выражены, что их можно не только читать, их можно петь, — да ещё на совсем своеобразный лад». В общей сложности известно более двадцати вариантов романсов и песен «Выхожу один я на дорогу»[8].

Наибольшую известность получил вариант, написанный в 1861 году Елизаветой Шашиной. Она была композитором-любителем и выступала на концертах вместе с сестрой. Сочинённый Шашиной романс воспринимался публикой как народная песня[9].

Свою версию в 1979 году записала Анна Герман. Редакция «Афиша Daily» в 2015 году поставила её вариант на 7-е место в списке «25 лучших песен Анны Герман» как «высшую точку увлечения певицей песенной формы 19-го века»[10]. (ВикипедиЯ)

Анна Герман Выхожу один я на дорогу музыка Елизавета Сергеевна Шашина стихи Михаил Юрьевич Лермонтов

Как лирично и романтично звучит в женском исполнении на женскую музыку положенные стихи Лермонтова.

Казалось бы, хрестоматийная классика. Но именно она вызывает желание у неокрепших умом школяров поиронизировать…

Ладно, поясним.

1977 год начался с показа четырёхсерийного телефильма «12 стульев», снятого М. А. Захаровым по одноимённому роману И. Ильфа и Е. Петрова, с Андреем Мироновым в роли Остапа Бендера. Критик В. С. Кичин полагает, что Бендер — роль, которую Миронов не мог не сыграть. С его точки зрения, здесь совпало всё: и яркий талант, и природная элегантность, и эстрадный лоск, и даже очевидный авантюризм артиста.

…

Перед началом съёмок Миронов поделился своими мыслями о герое: «Остап Бендер очень разный: он всегда среди людей и всё-таки одинок: он мечтатель и рационалист одновременно; он эгоистичен и при этом, несомненно, талантлив. Вся его беда в том, что он не находит достойного применения своему таланту, его энергия и фантазия тратятся щедро, но в конечном итоге бесцельно».

Сложно не увидеть в такой трактовке образа отсыла к герою М.Ю.Лермонтова, Печорину. Очередной «лишний человек», который «не занадобился истории», но не впадает в ипохондрию, не страдает по высокому, а пытается создать себе некий благополучный мирок. Поэтому его пародийность практически неизбежна.

На взгляд критиков, успех телефильма был предопределён блистательной игрой актёров, запоминающейся музыкой Г. И. Гладкова и ироническими стихами Ю. Ч. Кима, которые содержали очевидные аллюзии на поэзию Лермонтова («Белеет мой парус такой одинокий», «Я б хотел забыться и заснуть»).

Хотя, чего это я взъелась на иронизирующих школяров. У них есть учителя.

Юлий Ким

Окончил историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института (1959). Будучи студентом, начал писать песни на свои стихи (с 1956 года) и исполнять их, аккомпанируя себе на гитаре. До 1962 года по распределению работал в школе на Камчатке (посёлок Ильпырский Карагинского района)[9]. Уже в эти годы Ким стал писать и разыгрывать с учащимися авторские песенные композиции с интермедиями и вокальными сценами, в которых были все элементы мюзикла.

В 1962 году вернулся в Москву и до 1964 года работал в школе № 135, затем на полгода вновь уехал в Ильпырскую школу. Первые концерты Кима состоялись в Москве в начале 1960-х годов, молодой автор быстро вошёл в круг самых популярных бардов России. C 1965 по 1968 год преподавал литературу, историю и обществоведение в школе-интернате номер 18 при МГУ имени М. В. Ломоносова, откуда по требованию Московского ГК КПСС вынужден был уволиться в связи с участием в правозащитном движении. С тех пор начал жизнь свободного художника.

А .Миронов-Жестокое танго из кинофильма «12 стульев» (1978)

Белеет мой парус из кф Двенадцать стульев (поёт Андрей Миронов)

Тонкая ирония в блестящем исполнении людей профессионально занимающихся словом и его интерпретацией. Элегантно исполнено, ничего не скажешь. Захватывающе.

Очередная «демократизация» хрестоматийного литературного героя.

Не он первый, не он последний.

В 1976 году прошли гастроли в Польше и участие в Международном театральном фестивале в Варшаве. 10 декабря состоялась премьера спектакля «Горе от ума» с Мироновым в роли Чацкого[12]. Л. Фрейдкина заметила, что актёр не отождествлял Чацкого с Грибоедовым, не надевал очки и не подбирал особый грим[52]. В спектакле немалое место занимали тема свободы и тема ума, которые проходили лейтмотивом сквозь все конфликты.

Чацкий — Миронов переживал множество эмоций и идей, но доминирующими в образе Чацкого, созданном актёром, были чувства к Софье. Через любовь к Софье передавалась и любовь к отечеству, смешанная с болью за него, и любовь к свободе[16]. Зоя Владимирова утверждает, что Андрей Миронов был самым грустным и чувствительным Чацким, когда-либо выходившим на подмостки[53]. С ней солидарна А. В. Вислова, которая высказала мысль, что эта роль для артиста стала переломной и весёлого, дерзкого Миронова зритель уже не увидит никогда, хотя некоторые отблески прежнего фейерверка будут вспыхивать то в одной, то в другой роли. Отчасти исследователь объясняет это естественным переходом от молодости к зрелости, но в значительной степени — сменой общественных настроений[16].

Андрей Миронов читает монолог Чацкого из спектакля «Горе от ума»

По поводу Чацкого можно так «отдемакратизироваться», что мало не покажется. В 90-ые сносились все барьеры, практически в духе Флоримона Эрве. Почему бы не предположить следующий вариант, чисто кабарешный. Вульгарно и уморительно.

«Ты отказала мне два раза» Кабаре-дуэт Академия

Пародия — это такая штука …весьма отзывчивая и прилипчивая. Ведь, вопль Чацкого в финале : «Карету мне, карету!…» Это тоже ирония и пародирование, но уже Шекспира.

«Коня, коня, полцарства за коня!» («Ричард III» У.Шекспир)

В 80-х Шекспира у нас тоже пародировали. Или это был постмодернистский выкрутас? Поди разбери.

Савушкин, который не верил в чудеса (1983)

Вот такие вот чудеса…

(Продолжение следует)

Читать по теме: