Вечные сюжеты

Соколов В.Д.

Античная литература:

Аристофан. «Лисистрата»

Комедия в древнегреческой традиции

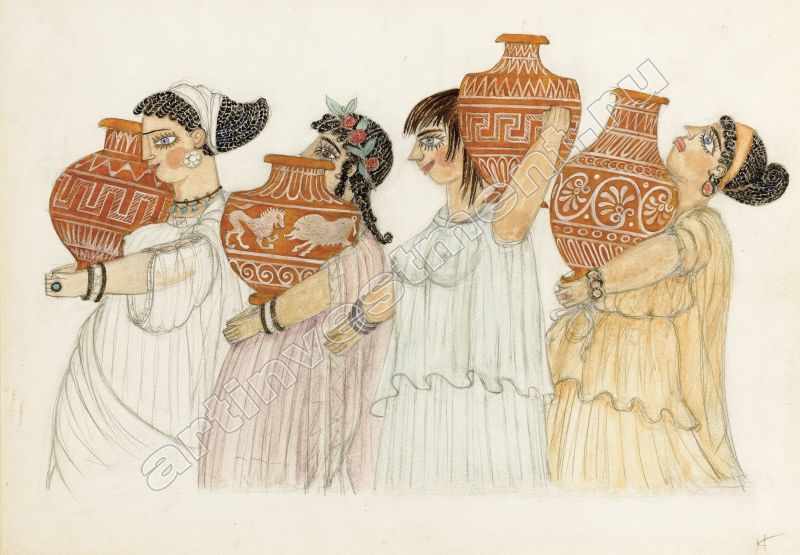

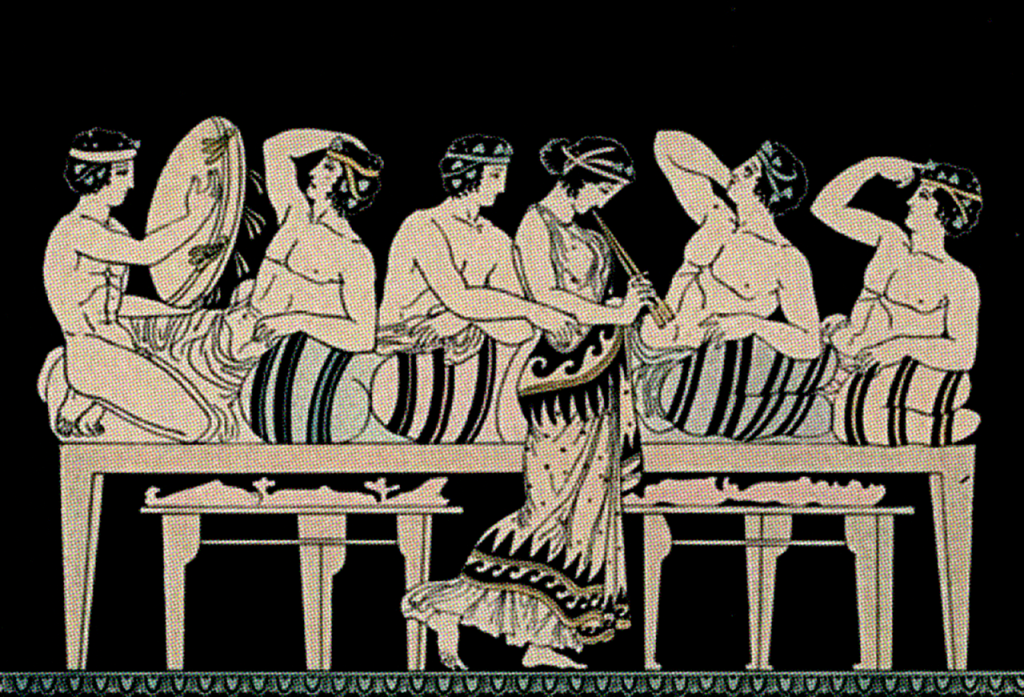

В комедии древнегреческого драматурга рассказывается, как женщины, желая прекратить войну, под водительством афинянки Лисистраты решили «не давать» мужикам, пока те не утихомирятся.

«Лисистрата» была поставлена в 411 г до н э и была до краев насыщена актуальностям длившейся тогда уже более 20 лет Пелопонесской войны. Важно подчеркнуть, что комедия Аристофана не была комедией в современном смысле слова. «Лисистрата» относится к жанру т. н. «старой греческой комедии».

«Лисистрата» была поставлена в 411 г до н э и была до краев насыщена актуальностям длившейся тогда уже более 20 лет Пелопонесской войны. Важно подчеркнуть, что комедия Аристофана не была комедией в современном смысле слова. «Лисистрата» относится к жанру т. н. «старой греческой комедии».

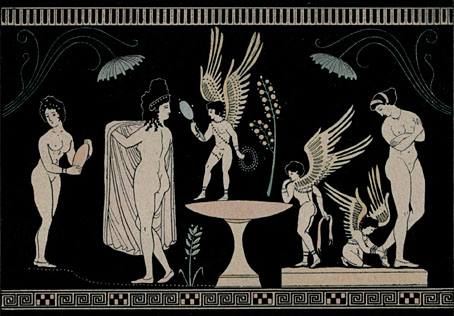

Эта комедия возникла из объединения традиционных народных развлечений, таких, как мимы, импровизированные фарсы и деревенские песни, со старинным культом плодородия в честь Диониса. В старой комедии господствуют непристойность, злободневность, чрезвычайно грубые личные и политические выпады. Комедиографы пользовались ничем не ограниченной свободой слова, и даже выдающиеся деятели не были ограждены от поношений. Вследствие этого, человеку не знакомому с реалиями древних Афин, очень трудно следить за действием и понимать его.

По крайней мере, «Лисистрата» до сих пор снабжает историков первоклассным материалом по событиям той эпохи. И даже в те времена Платон посылал пьесы Аристофана Дионисию (не богу, а сиракузскому тирану, заметим такому же греку), чтобы тот изучал по ним афинскую специфику. Однако конец V в до н э был как раз периодом, когда древняя комедия с ее местечковыми особенностями переходила в т. н. «новую аттическую комедию» с универсалистскими потугами в образах и развитии сюжета. «Лисистрата», оказавшаяся комедией очень злободневной и актуальной, получила распространение по всей Греции, причем в разных городах, естественно, текст менялся в зависимости от местных особенностей.

Этот местечковый характер аристофановых пьес еще более сглаживался при переписке: конец «старой аттической комедии» как раз ознаменовался тем, что пьеса из сугубо театрального явления стала превращаться в чтиво. Известный римский оратор Квинтиллиан использовал отрывки аристофановских пьес для обучения риторике, и именно эти отрывки и сохранились для нас как фрагменты Аристофана на гр языке. Основной же язык, с которого Аристофан проник в современную литературу и театр — латинский, куда его перетащил, «очистив» от чересчур местного колорита большой поклонник драматурга А. Дивус (издано в Венеции в 1528): поменьше бы нам таких «поклонников» — улучшил называется.

Этот местечковый характер аристофановых пьес еще более сглаживался при переписке: конец «старой аттической комедии» как раз ознаменовался тем, что пьеса из сугубо театрального явления стала превращаться в чтиво. Известный римский оратор Квинтиллиан использовал отрывки аристофановских пьес для обучения риторике, и именно эти отрывки и сохранились для нас как фрагменты Аристофана на гр языке. Основной же язык, с которого Аристофан проник в современную литературу и театр — латинский, куда его перетащил, «очистив» от чересчур местного колорита большой поклонник драматурга А. Дивус (издано в Венеции в 1528): поменьше бы нам таких «поклонников» — улучшил называется.

Комедия в новое время

Таким образом Аристофан обрел мировую славу, о которой и не мечтал. Кто только не пристраивал его в свои ряды. Луначарский в 1917 г, едва большевики проклюнулись у власти, объявил, что античный автор должен занять первое место в шеренге пролетарских поэтов, а в это же время консервативно настроенные немецкие интеллектуалы превозносили грека как противника непродуманных социальных реформ.

Среди всех пьес классика «Лисистрата» остается безусловным лидером. Извечная острота проблемы и вполне понятный способ, который был избран в борьбе за мир, при всех реалиях места и времени, делают ее пьесой для всех времен и народов. «Лисистрату» намеревался ставить в своем Веймарском театре Гете, да убоялся ее смелости. А вот Брехт не убоялся, но не успел. Остался лишь драматический, но очень колоритный в брехтовском ключе фрагмент «Аристофан, или Постановка комедии «Лисистрата» в городе Афины», позднее превращенный в полномасштабную пьесу русским драматургом М. Рощиным (1978).

Не стихает популярность «Лисистраты» и в наши дни. В 1989 г В. Рубинчик снял фильм с Кореневой в главной роли, где актриса была больше озабочена показом своих прелестей, чем проповедью мира. Все же ряд режиссерских находок признаны удачными…. Высоко мерцают свечи в медных подсвечниках, дымится жаровня. А член Чрезвычайной коллегии Афин советник Пробул, прибывший в Акрополь для переговоров, нежится в ванне с теплым молоком. Красивые девушки в изящных полупрозрачных одеждах бережно передают друг другу ковш молока, а Пробул продолжает спор с Лисистратой, доказывая, что без войны никак нельзя; видишь ли, высокая политика, недоступная бабьему уму, этого требует.

Не стихает популярность «Лисистраты» и в наши дни. В 1989 г В. Рубинчик снял фильм с Кореневой в главной роли, где актриса была больше озабочена показом своих прелестей, чем проповедью мира. Все же ряд режиссерских находок признаны удачными…. Высоко мерцают свечи в медных подсвечниках, дымится жаровня. А член Чрезвычайной коллегии Афин советник Пробул, прибывший в Акрополь для переговоров, нежится в ванне с теплым молоком. Красивые девушки в изящных полупрозрачных одеждах бережно передают друг другу ковш молока, а Пробул продолжает спор с Лисистратой, доказывая, что без войны никак нельзя; видишь ли, высокая политика, недоступная бабьему уму, этого требует.

В 2002 году в Калининградском театре драмы пьесу ставила А Трифонова и с тех пор «Лисистрата» стала хитом местного театра, как «Снежная королева» нашего алтайского ТЮЗа. «Лисистрата» калининградцев была участником Всемирной театральной Олимпиады в Москве и была высоко оценена зрителями и прессой. Сама же режиссерша с тех пор ставит пьесу то в Н. Новгороде, то еще где. Заметим, что подобно Кореневой каждый раз озадачивает исполнительница роли Лисистраты, и всегда со знаком минус. И проблема здесь, наверное, не в актрисах, а в концепции современного театра, больше упирающего на «раскрытие образов», «выражение философских идей», чем на собственно говоря представление.

В экзаменационных тестах в Нижегородском педуниверситете задавался вопрос: «Как определить жанр «Лисистраты» по театральной постановке местного театра?». Варианты ответов:

- Публицистика

- Капустник

- Балаган

- Современное прочтение классики

- Бла-бла-шоу

- Сценический прикол?

Даже не хочется знать, что там по этому поводу думали профессора, но правильными ответами по духу пьесы были бы «балаган, сценический прикол». И не нужно ссылаться, что древнегреческий театра нам современниками недоступен. Как раз молодежный театр с КВН-скими традициями очень даже без натуг делает «Лисистрату» живой, а не музейной пьесой. Так во время постановки пьесы в нижегородском театре «Комедия» актеры светили себе фонариками в трусы. Это вполне в духе Аристофана, когда актеры ходили по орхестре с огромными кожаными фаллосами, причем по мере развития действия пьесы эти фаллосы увеличивались в размерах.

Вообще, пьеса Аристофана хороша тем, что подобное давно ставшее отвлеченным понятием как «борьба за мир» (например, в СССР боролись за мир тем, что раз в год перечисляли в Фонд мира в добровольно-принудительном порядке однодневный заработок) она наполняет живым содержанием. «Мир» это женские задницы (недаром в опере «Лисистрата» (М. Адамо, 2005) противники мира задумали лишить женщин именно этой части тела), наетые животы (как в упомянутом спектакле нижегородцев) и т. п. Разумеется, все это можно опошлить и довести до абсурда, как в экранизации Л. Мича (1976), где герои выспренними голосами произносят аристофановские стихи, будучи при этом совершенно голыми. Впрочем, правильнее назвать это сознательной атакой на главную идею пьесу: очень уж она многим не нравится.

Ведь недаром, описанная Аристофаном ситуация повторяется не только на сцене, но и в жизни. «Жена премьер-министра Кении отказалась в течение семи дней исполнять супружеские обязанности в знак протеста против политической ситуации в стране. Что ж там за ситуация? А такая же, как и во многих странах третьего мира: президент и премьер-министр враждуют. Вы не смейтесь и не думайте, что жена премьер-министра Кении какая-то странная. Она не странная, а очень даже нормальная, она просто поддержала всеобщую женскую забастовку».

В фильме Салтыкова «Бабий бунт» русские послевоенные женщины также прибегают к этой мере, правда, чтобы урезонить слишком долго празднующих победу мужиков. Нагибин, сценарист, когда его упрекали в литплагиате, отбрыкивался, что он пережил подобное в натуре.

А в 2003 г перед началом американской агрессии в Ираке, актрисы Блюм и Бовер (Kathryn Blume and Sharron Bower) организовали массовое чтение аристофановской пьесы. Ну и что? Остановили они этим агрессию? Нет, но задуматься все же многих заставили, если не сразу, то потом, когда оттуда полезли трупы в гробах.

Лукреций Кар. «О природе вещей»

Это поэма в 6 частей древнеримского поэта, жившего аккурат в I в до н. э. Объяснить содержание поэмы очень сложно, ибо в современном мире на эту тему — «Научная картина мира» — еще несколько лет назад писали популярные книги для юношества и взрослых недоучек. Можно сказать, поэма подобного рода в мировой литературе является единственной, вошедшей в золотой фонд классики.

Хотя, как пишет советский исследователь Гаспаров, в свое время «О природе вещей» принадлежало литературному течению, последователей которого было несть числа: к течению так называемой «ученой поэзии» (название дано позднейшими исследователями) и ведущему свое начало от безумного Эмпедокла, который бросился в кратер Этны, чтобы узнать хотя бы в последний миг перед смертью, что же там такое делается.

О том, что поэма, где сплошь излагаются темы, сегодня бы называемые научными и обсуждаемые лишь в узком и нудном кругу специалистов, была очень популярна, свидетельствуют как следы ее образцов у Вергилия, Горация, в меньшей степени Овидия и позднейших поэтов, так и внимание к ней древнеримских исследователей и комментаторов. Имя Лукреция постоянно копошится в сочинениях А. Педиана, исследователя Цицерона, его поэму издал М. В. Проб, прославленный издатель, младший современник поэта. Лукреция постоянно склоняет, как и его учителя Эпикура, с некоторым, правда негативным оттенком, Сенека в своих увещеваниях к Луцилию.

Оттенок оттенком, а цитирует его неумелый воспитатель Нерона постоянно:

«Ибо о сущности высшей небес и богов собираюсь

Я рассуждать для тебя и вещей объясняю начала,

Все из которых творит, умножает, питает природа

И на которые все после гибели вновь разлагает » —

этими словами из «Природы вещей», собственно говоря вполне подходящими чтобы быть аннотацией ко всему этому произведению, объясняет он своему воспитаннику смысл и назначение философии.

Но постепенно страсть к науками и «природе вещей» у римлян ослабевала, так что ко времени падения их империи имя Лукреция затянулось толстым слоем паутины, под которой потомки и вообще не разглядели этого имени. Лукреция «открыли» заново лишь в XV веке, когда итальянские гуманисты, как коршуны на падаль, бросались на всякую древнюю рукопись — чем древнее, тем лучше. Это лишний раз показывает, как изменчивы пути славы. На вопрос «будут ли меня читать через 100 лет?» Лукреций мог смело получить ответ от этого воображаемого оракула-всезнайки будущего «будут», «а через 1000?», мы бы за него ответили «никоим образом», а «через 2000?» — и опять «будут».

Но постепенно страсть к науками и «природе вещей» у римлян ослабевала, так что ко времени падения их империи имя Лукреция затянулось толстым слоем паутины, под которой потомки и вообще не разглядели этого имени. Лукреция «открыли» заново лишь в XV веке, когда итальянские гуманисты, как коршуны на падаль, бросались на всякую древнюю рукопись — чем древнее, тем лучше. Это лишний раз показывает, как изменчивы пути славы. На вопрос «будут ли меня читать через 100 лет?» Лукреций мог смело получить ответ от этого воображаемого оракула-всезнайки будущего «будут», «а через 1000?», мы бы за него ответили «никоим образом», а «через 2000?» — и опять «будут».

Правда, здесь слава древнеримского поэта разветвилась по 2-м путям. Его имя заняло прочное место в истории науки и философии, и из любого современного учебника можно узнать, что «Лукреций был философом-материалистом, пропагандистом атомистического учения Эпикура». Его же поэма рассматривается именно как пропаганда взглядов этого философа. С чем, возможно, он сам бы и согласился, ибо он так и писал, что цель его опуса разъяснить Меммию — богатому покровителю поэта — темную философию грека. Таким образом репутация Лукреция в этом плане какая-то устоявшаяся, железобетонная, но обрывающая всякие нити живого интереса к нему.

Второй путь, скорее тропку, Лукрецию удалось проложить именно как поэту. Его читали, им восхищались люди, которым до лампады было, философ он или нет, материалист или идеалист. Их восхищали именно его смелые метафоры и величественные картины вселенной. В его словах они находили отзвук переполнявших их чувств:

«Прежде всего, друг мой Галилей, — пишет Гассенди в своем письме, — я хотел бы, чтобы Вы вполне уверились в той душевной радости, которую я испытал, познакомившись с Вашими воззрениями на систему Коперника. Преграды вселенной разрушены. Освобожденный разум блуждает по необъятному пространству»

Этот маленький отрывок буквально нашпигован цитатами из Лукреция: «разрушить затвор от ворот природы», «снести ограду мира», «пройти своей мыслью и духом по безграничным пространствам, как победитель». Это было на заре современной науки, когда творцов современного знания воодушевляли не мысли о грантах, а пафос овладения миром. Лукреций и далее оставался излюбленным лакомством профессоров и преподавателей.

Пожалуй, не найти ни одного имени, чьи портреты развешаны по стенам физических и химических кабинетов, который в свободные, а часто и не свободные от профессорских обязанностей часы не наслаждался бы Лукрецием, как наслаждаются нынешние ученые рассуждениями о почасовых ставках и докторских надбавках. Что говорить, если Эйнштейн, узнав о переводе Лукреция на немецкий язык, буквально навязался издательству с предисловием к этому переводу.

Пожалуй, не найти ни одного имени, чьи портреты развешаны по стенам физических и химических кабинетов, который в свободные, а часто и не свободные от профессорских обязанностей часы не наслаждался бы Лукрецием, как наслаждаются нынешние ученые рассуждениями о почасовых ставках и докторских надбавках. Что говорить, если Эйнштейн, узнав о переводе Лукреция на немецкий язык, буквально навязался издательству с предисловием к этому переводу.

Восторженных примеров, конечно, можно умножать еще долго, но их количество как-то никак не перешло в качество подражаний. Поэма Лукреция так и осталась единственной в своем роде. Язык науки и философии, натерминированный и скучный, дал пинка под зад поэтической восторженности, когда дело идет об ученых предметах. Конечно, попытки прорвать этот заговор отчуждения предпринимались не раз. Тут тебе и чудаковатый дед изобретателя обезьяньей природы человека Э. Дарвин в стихотворной форме изложивший курс современной ему ботаники («Храм природы», 1803), тут и наш Ломоносов с поздравительной открыткой императрице Елизавете набросавший могучую борьбу природных стихий и получивший за это нехилую премию, тут и Шефстбери с прозаическим по форме, но поэтическим по сути «Письмом исступленного» (1715), само название которого вопит о непростительном отмежевании поэтики от науки…

А уже чуть раньше нашего времени к ним в компанию попытался затесаться Т. де Шарден со своей космической поэмой «Феномен о человеке» (1955). И подвергаемый жесточайшей снисходительной обструкцией со стороны псевдоученого мира: «Это не наука, это не философия», как будто наука — это узость мысли и отсутствие общей картины мира (благодатная почва некстати для «противоестественных», как их называл Шефтсбери, интересов ко всяким монстрам и чудесам). Не знаю, как кого, а меня коробит от общества математиков и физиков, которые ругаются сугубо ненормативной математической лексикой, когда говорят о своей науке, и подвержены увлечениям всякой ахинеей, вроде живой воды или фоменковской хронологии, когда выходят за свою узкопрофессиональную сферу.

Естественно, призыв де Шардена, воспринятый им от Лукреция Кара, остается для них снисходительным детством: «Истина в том, что, проживая в переходную эпоху, мы ещё не полностью осознали наличие новых высвободившихся сил и не полностью ими управляем. Приверженные к старым навыкам, мы по-прежнему видим в науке лишь новый способ более легко получить те же самые старые вещи — землю и хлеб (гранты, почасовая ставка, экономическая эффективность). Мы запрягаем Пегаса в плуг. И Пегас хиреет, если только, закусив удила, не понесётся вместе с плугом. Наступит момент — он необходимо должен наступить, — когда человек, понуждаемый очевидным несоответствием упряжи, признает, что наука для него не побочное занятие, а существенный выход, открытый для избытка сил, постоянно высвобождаемых машиной» (Т. де Шарден)

Естественно, призыв де Шардена, воспринятый им от Лукреция Кара, остается для них снисходительным детством: «Истина в том, что, проживая в переходную эпоху, мы ещё не полностью осознали наличие новых высвободившихся сил и не полностью ими управляем. Приверженные к старым навыкам, мы по-прежнему видим в науке лишь новый способ более легко получить те же самые старые вещи — землю и хлеб (гранты, почасовая ставка, экономическая эффективность). Мы запрягаем Пегаса в плуг. И Пегас хиреет, если только, закусив удила, не понесётся вместе с плугом. Наступит момент — он необходимо должен наступить, — когда человек, понуждаемый очевидным несоответствием упряжи, признает, что наука для него не побочное занятие, а существенный выход, открытый для избытка сил, постоянно высвобождаемых машиной» (Т. де Шарден)

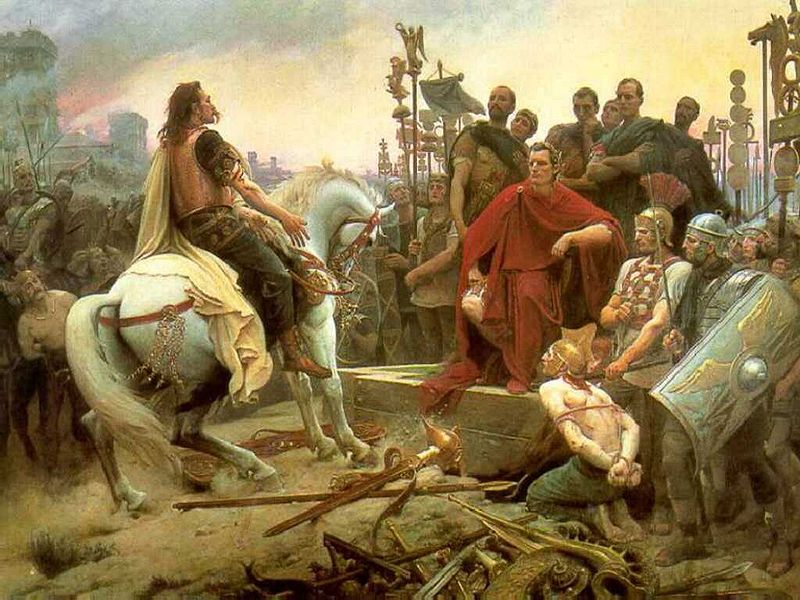

Г. Ю. Цезарь. «Записки о галльской войне»

Собственно говоря, название книги «Комментарии к галльской войне». Комментариями у латинян называлось то, что мы именуем сегодня записными книжками, то есть куда вносятся записки для памяти. Только делались они в др. Риме на вощеных табличках, специально обработанных так, чтобы воск быстро твердел, а табличка могла долго храниться (была целая технология изготовления таких комментариев). Соответственно названию, книга Цезаря — это сухой свод изложения событий войны в Галлии (Франции, Бельгии, Англии, которую сам Цезарь обозвал негостеприимной и не представляющей никакой ценности для покорения) в сер I в до н. э. и действий автора в качестве полководца и правителя.

Какова была цель этих записок, историки до сих пор спорят. Ибо с одной стороны есть прямое указание раба Хиртиуса, секретаря Цезаря, что эти записки представляют собой лишь материал для истории, которую Цезарь собирался написать procul negotiis (отойдя от дел). С другой стороны, «Записки» отличает такая плотность материла и композиционная стройность, что невольно рождает представление о законченности и даже с изыском сделанности литературного произведения.

Какова была цель этих записок, историки до сих пор спорят. Ибо с одной стороны есть прямое указание раба Хиртиуса, секретаря Цезаря, что эти записки представляют собой лишь материал для истории, которую Цезарь собирался написать procul negotiis (отойдя от дел). С другой стороны, «Записки» отличает такая плотность материла и композиционная стройность, что невольно рождает представление о законченности и даже с изыском сделанности литературного произведения.

Если так, то возникает обычная у литературоведов проблема прототипов и литературных предшественников: они жить не могут без того, чтобы не показать, что любое литературное произведение — это подражание неким образцам, которые либо есть, либо пока не найдены. В этом смысле труд Цезаря — послуживший сам прототипом и образцом для подражания многочисленным мемуаристам и биографам — не имеет никаких прототипов и аналогов, то есть Цезарь создал, возможно, сам того не подозревая, целый литературный жанр, и этот жанр родился не методом проб и ошибок, а сразу в законченной, классически совершенной форме.

Конечно, в чем-то он использовал опыт греческих военных писателей Ксенофонта и Фукидида, но все-таки его труд — это нечто совершенно иное.

Как ни странно, но современники сразу же по достоинству оценили сочинение Цезаря. Хватало, конечно, прихлебателей и льстецов, но ведь «Записки» похваливал и Цицерон — как «голые, простые, элегантные, ощипанные от всех риторических красот (дословно ornaments — «одежд») — мягко говоря, исповедовавший совсем другие литературные принципы.

«Записки» сразу же стали образцом высокой латинской прозы. «Вознамерившись снабдить материалом, откуда бы черпали те, кто собрался писать историю, Цезарь отбросил желание писать (так прямо и сказано ‘писать’), поскольку нет ничего более приятного в истории, чем краткость, чистая и светящаяся» (тот же Цицерон).

С тех пор слава Цезаря никогда не утихала и, похоже, не утихнет, лишь время от времени то несколько преувеличиваясь, то преуменьшаясь. Ибо «Записки» давно и прочно вошли в круг школьных сочинений, по которым изучается сам латинский язык. Можно сказать даже больше: именно Цезарь на пару с Цицероном, сформировал то, что называется сегодня латинским языком и который преподается в школах и вузах и именно на который опирались все неолатинские авторы, начиная со Беды, продолжая Декартом и Ньютоном (и даже Кантом, чей труд лишь тогда был признан мировым сообществом, когда при деятельном участии самого Канта был переведен на латинский) и кончая современным Римом, который продолжает упорно вести всю свою канцелярию на латинском. Хотя, конечно, почему язык Цицерона и Цезаря — есть норма латинского языка, а язык Сенеки, Августина, Иеронима — некоторое отклонение от нее, остается под большим вопросом.

Читал Цезаря и Наполеон, причем дважды очень внимательно: в юности, когда еще только бредил величием, и на о. Св. Елены, где так сказать самосопоставляясь с римлянином, пытался извлечь для себя ставшие к тому времени бесполезными уроки, почему у того получилось в Галлии, а у него нет — в России.

Проявлял недюжинный интерес к Цезарю и главный критик Наполеона гр. Л. Толстой. Правда, имеющиеся сведения о чтении «Записок» Толстым весьма скудны, но это было особенностью графа — не очень-то выпячивать основные источники своих мыслей, направляя внимание критиков и исследователей на фигуры малозначимые и переходные. Однако убедительное сопоставление текста «Записок» и особенно «Войны и мира» недвусмысленно изобличают нашего классика в преемственности.

Здесь хотелось бы обратить внимание на один любопытный штришок. Поразительно совпадают описания действия полководца в битвах у римлянина и нашего классика. Л. Толстой не видит в сражениях ничего, кроме хаоса и безумия. И хотя большинство сражений в «Записках» описаны как четко спланированные и проведенные на манер шахматных партий, этот момент анархии также не ускользает от Цезаря: «легионы бились с врагом в разных местах, каждый поодиночке: очень густые плетни, находившиеся между воинами и неприятелями, закрывали от наших горизонт, невозможно было ни расположить в определенных местах необходимые резервы, ни сообразить, что где нужно».

И даже в возможностях полководца Л. Толстой и Цезарь идентичны. «Не Наполеон распоряжался ходом сраженья, потому что из диспозиции его ничего не было исполнено и во время сражения он не знал про то, что происходило впереди его,» — пишет Л. Толстой. «Нельзя было единолично распоряжаться всеми операциями,» — соглашается с ним Цезарь.

А вот конечные выводы классиков прямо противоположны. Для Толстого в войне (как, впрочем, и в мире) воплощены действия стихийных, неконтролируемых единой волей сил, для Цезаря же все наоборот. «В этом трудном положении выручали знание и опытность самих солдат: опыт прежних сражений приучил их самих разбираться в том, что надо делать.. Ввиду близости врага и той быстроты, с которой он действовал, они уже не дожидались приказов Цезаря, но сами принимали соответствующие меры». Другими словами, деятельность полководца сказывается не только во время сражения, но и как он сумел подготовить и настроить войска еще до сражения. При всем уважении к нашему классику, все же Цезарь, нам кажется, более прав. По крайней мере, во всех войнах побеждает тот, кто лучше организован и чьи полководцы при прочих равных деятельнее и прозорливее.

М. Аврелий. «Размышления»

Марк Аврелий – римский император конца II в н э, вполне успешный и процветающий, однако под внешним благополучием которого скрывалась глубокая неудовлетворенность собой и своей жизнью. Это не раскаяние, не сознание того, что он живет не так, как нужно – как раз своей императорской работой он как бы и доволен – а какая-то непонятная тоска: «все не так, ребята». Выяснилось это из оставшихся после него записок «Ta eis heauton» (дословный перевод: «самому себе»), названных позднее «Размышлениями».

Писались они Марком, похоже, везде и всегда. В частности, из сообщений современников известно, что он вносил какие-то записи во время военной кампании. Само «произведение» представляет из себя ряд бессвязных записей, от отдельных афоризмов до целых фрагментов, без системы и какой-либо прослеживаемой последовательности, и даже без начала и конца, что лишний раз доказывает, что эти записи действительно делались для самого себя, «заносить так, что было в сердце так, как это было, не затемняясь никаким присутствием льстецов и не гонясь за эффектом».

Писались они Марком, похоже, везде и всегда. В частности, из сообщений современников известно, что он вносил какие-то записи во время военной кампании. Само «произведение» представляет из себя ряд бессвязных записей, от отдельных афоризмов до целых фрагментов, без системы и какой-либо прослеживаемой последовательности, и даже без начала и конца, что лишний раз доказывает, что эти записи действительно делались для самого себя, «заносить так, что было в сердце так, как это было, не затемняясь никаким присутствием льстецов и не гонясь за эффектом».

Любопытно, что будучи римлянином и, следовательно, имея в качестве родного языка латинский, свои записки М. Аврелий писал на греческом. Эта фишка и породила известную проблему при переводе и оценке написанного им. Ибо до нашего времени дошли два варианта «Размышлений» – на древнегреческом и латинском. На древнегреческом – это довольно сумбурные, хотя и на хорошем литературном языке, заметки, в то время как на латинском этот сумбур несколько приглажен: по крайней мере, все предложения начинаются и заканчиваются.

Любопытно, что один из новейших переводчиков Марка Аврелия Грегори Пек попытался передать как раз эту разорванность и непосредственность оригинала, уйдя от приглаженности и литературности многочисленных переводов, посетовав, правда, что проклятые святые отцы никак не хотят допускать к подлинникам (старейшие рукописи «Размышлений» хранятся в библиотеке Ватикана и до сих пор не опубликованы в оригинальном виде).

Любопытно, что один из новейших переводчиков Марка Аврелия Грегори Пек попытался передать как раз эту разорванность и непосредственность оригинала, уйдя от приглаженности и литературности многочисленных переводов, посетовав, правда, что проклятые святые отцы никак не хотят допускать к подлинникам (старейшие рукописи «Размышлений» хранятся в библиотеке Ватикана и до сих пор не опубликованы в оригинальном виде).

Другими словами, перед исследователями возник соблазн рассматривать греческие записи как черновик, латинский же текст как подлинный, подготовленный, по крайней мере, при участии автора для издания. (В др. Риме издание книг в виде рукописей-свитков было организовано как продуманный технологический процесс и поставлено на вполне коммерческую основу).

По крайней мере, предназначавшиеся вроде бы для самого себя, «Размышления» получили широкую известность уже в античные времена. При этом вызвали массу удивления: оказывается, можно писать о себе самом, о своих мыслях – то что до Марка Аврелия, похоже никому и в голову не приходило. Эпиктет – его предшественник на философской ниве (заметим, по социальному статусу раб) также выступил с идеей самоанализа: каждый человек должен заглянуть к себе в сердце и понять, что же он такое есть, но, похоже, ни в каком уголке сознания Эпиктету и в голову не приходило так детально и подробно воплощать эту идею на себе самом.

Поэтому не удивительно, что подражатели у Марка Аврелия нашлись не скоро, хотя комментарии и цитирование «Размышлений» полились сразу же после смерти автора. Подробный анализ событий, упоминаемых в этой книге, дает историк Дион Кассий, благодаря чему упоминаемые Марком Аврелием события как бы висящие в безвоздушном пространстве – настолько они лишены обстоятельств времени и места – обрели свою определенность и понятность для посторонних читателей.

Дион Кассий и другие историки, комментируя «Размышления» оценивали, естественно, прежде всего императора, а не человека, обращая главное внимание на политический аспект деятельности Марка Аврелия. По этому пути пошли и многочисленные подражатели литературствующего императора. В противовес тому, сознательно стремившемуся «забыть» в своих записках о занимаемом посте, его последователи именно начинали со своего социального статуса.

Поэтому и Септимус Север, и Юлиан Супостат (иногда называемый Ю. Оступником) при всей ценности своих писем и мемуаров главное внимание уделяют самовосхвалению либо самооправданию себя именно как правителей. Новый подход к жанру записок о себе самом выдал на гора Августин: он публично отбичевал себя, каясь перед потомством за мерзость своих грехов (скажем прямо, по житейским меркам весьма смехотворных и никак не тянущих на уж слишком завышенную, хотя и со знаком глубокого минуса, авторскую самооценку).

Этим путем: самовосхваления, оправдания, покаяния, выставления себя напоказ (как это сделал Руссо в своей «Исповеди») пошло развитие жанра. В этом смысле «Размышления» М. Аврелия, несмотря на громадный резонанс в веках, так и остаются единственным произведением мировой литературы, в котором автор именно пытается понять себя без надрыва и упоения. Кстати, святые отцы с таким пылом утаивающие от мировой общественности подлинник «Размышлений» никак не решатся опубликовать «Размышления Пия II» – римского понтифика XV века, написавшего о том, каково оно быть папой.

Не сумел выше установленной Марка Аврелием планки подпрыгнуть ни Вольтер, который так восхвалял Аврелия и который превратил свою собственную «Исповедь» в нескончаемый поток самооправдания, ни Фридрих II, «философ на троне», который свои «Размышления» попытался сделать буквально калькой с «Размышлений» августейшего предшественника, ни даже Л. Толстой, который как раз и обратил внимание на то, что Марк Аврелий очистил себя от императора, нобиля, образованного человека, и предстает именно как человек. Более того, именно непрестанная работа Л. Толстого над самопознанием в «Исповеди», письмах, художественных произведениях («Отец Сергий», например), где он доверяет самоанализ посреднику, показывают как трудно отрешиться от той своей роли, какую навязывает человеку социум и прийти к себе самому. Так что данное Марком Аврелием векам задание пока еще остается в силе.

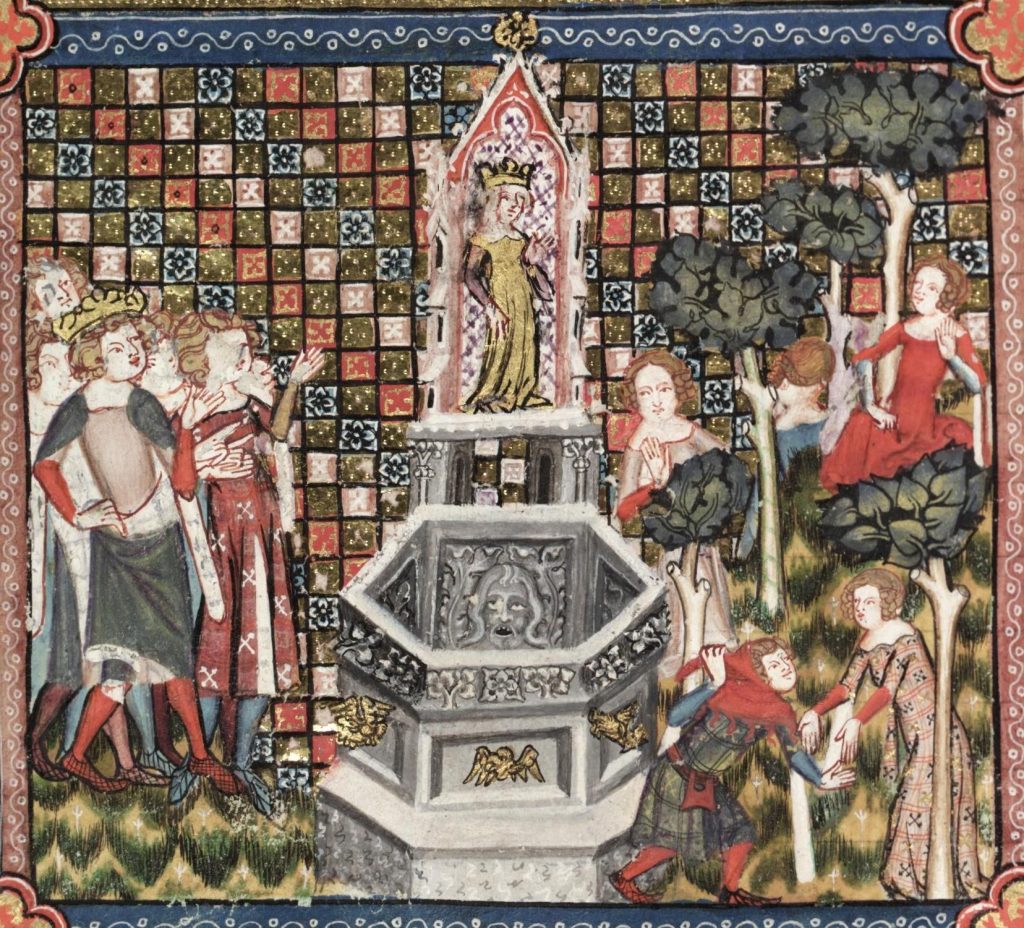

Роман об Александре Великом

Роман об Александре Великом — это собственно говоря не роман в современном смысле слова, а коллекция легенд и анекдотов о жизни и подвигах прославленного полководца с весьма сомнительной художественной ценностью, однако настолько популярная, что ставит под сомнение способность человечества сохранять в памяти только великое и достойное. Роман был популярен в основном в средние века, но и новое время ему отдало и продолжает отдавать незаслуженную дань.

Уже при жизни имя Александра обрастало легендами, чему в немалой степени содействовал он сам, таская за собой в обозе целую кучу историков и философов. Самым известным был Каллисфен, над которым уже изрядно потешались современники. Например, он описывал, как в Киликии (совр. Турция) расступилось море, чтобы пропустить войска Александра. Другой историк, Онесекрит рассказывает, как на смертном одре царю явилась Талестрис, мифическая царица амазонок. Лисимах, один из полководцев Александра, а потом диадохов (царей, разорвавших на куски его державу), лично присутствовавший при смертном ложе, слушая этот отрывок изумился: «А где же я был в это время?»

Уже при жизни имя Александра обрастало легендами, чему в немалой степени содействовал он сам, таская за собой в обозе целую кучу историков и философов. Самым известным был Каллисфен, над которым уже изрядно потешались современники. Например, он описывал, как в Киликии (совр. Турция) расступилось море, чтобы пропустить войска Александра. Другой историк, Онесекрит рассказывает, как на смертном одре царю явилась Талестрис, мифическая царица амазонок. Лисимах, один из полководцев Александра, а потом диадохов (царей, разорвавших на куски его державу), лично присутствовавший при смертном ложе, слушая этот отрывок изумился: «А где же я был в это время?»

Тем не менее из многочисленной рати непосредственных очевидцев александрова похода ни одно описание анналы истории не сохранили. Позднее его жизнь была описана Аппианом, Плутархом, Дионисием Галикарнасским. Эти описания и послужили основой наших сведений об Александре. Все же и труды фантазеров также не пропали даром. Где-то в III в уже нашей эры возник «Роман об Александре», как раз приписываемый Каллисфену. Но поскольку Каллисфен умер раньше своего повелителя, а роман пестрит событиями из посмертной истории царя, историки называют неизвестного автора Псевдо-Каллисфеном.

Роман был написан на греческом языке, и с него уже делались многочисленные переводы на армянский, сирийский, еврейский (Hebrew) и др. языки позднеантичной ойкумены. Поскольку в то время такое понятие, как аутентичность текста еще не было изобретено переводили кто во что горазд, не останавливаясь перед сокращениями и расширениями, а также вставкой живописных подробностей, ускользнувших от свидетелей событий. Особенно старались восточные «переводчики». Роман расцветился волшебными историями и чудесами, к полководцам и противникам Александра добавились сирены. кентавры, грифоны и прочие фантастические существа.

Именно с восточных версий был сделан и древнерусский перевод, сохранявший популярность и в XIX веке, правда, все больше в мещанской и купеческой среде, где долгими зимними вечерами, собравшись у лучины пацаны и взрослые с захватывающим вниманием слушали о подвигах греческого царя. «Роман об Александре», правда в форме сказки, входил в круг излюбленного чтения (вернее слушания) наших сибирских авторов Потанина и Гребенщикова.

Именно с восточных версий был сделан и древнерусский перевод, сохранявший популярность и в XIX веке, правда, все больше в мещанской и купеческой среде, где долгими зимними вечерами, собравшись у лучины пацаны и взрослые с захватывающим вниманием слушали о подвигах греческого царя. «Роман об Александре», правда в форме сказки, входил в круг излюбленного чтения (вернее слушания) наших сибирских авторов Потанина и Гребенщикова.

Восточные версии романа нашли многочисленное переложение на Востоке. Известна даже монгольский вариант романа, в котором македонский царь пьет кровь и изо лба у него растет рог. Один из эпизодов романа вошел в Коран, другие эпизоды были пересказаны в «Шах-намэ» и до сих пор в составе поэмы читаются в иранских, афганских кишлаках под дурманящий аромат анаши. «Роман об Александре» был переработан одним из величайших восточных классиков Низами («Искандернамэ») и в свою очередь стал источником многочисленных влияний и подражаний в восточных странах.

На латинский язык роман был переведен Юлиусом Валерием под названием «История Александра Великого» в IV веке и с этого момента пошло увлечение и наслаждение романа в западных странах, где он был переведен на все европейские языки, переиначившись на рыцарский лад, и став одним из знаменитейших куртуазных романов, где рыцарские подвиги Александра перемежались с галантными приключениями царя в объятиях восточных красавиц Роксан и Зюлееек.

Разумеется, церковь не могла одобрять аморальные аспекты романа и как могла противостояла им, в том числе и на литературной ниве. Так, где-то в сер. XII века немецкий монах Лампрехт переработал роман в благочестивом виде, где Александр несет заблудшим восточным овцам свет христовой истины. Были и замечены в этих сочинениях и некоторые позывы к истине. В английской книге «Войны Александра» царь изображается как богатырь, сотнями валящий противников, но гордыня не спасает его от краха, ибо он игнорирует божью благодать. Другой монах, уже французский Александр де Берней, правда, отдавая должное подвигами Александра по типу Геракла или аргонавтов, перемешал эпизоды романа с историческими сведениями из Плутарха, Аппиана и устранил по возможности все чудеса и волшебства.

Разумеется, церковь не могла одобрять аморальные аспекты романа и как могла противостояла им, в том числе и на литературной ниве. Так, где-то в сер. XII века немецкий монах Лампрехт переработал роман в благочестивом виде, где Александр несет заблудшим восточным овцам свет христовой истины. Были и замечены в этих сочинениях и некоторые позывы к истине. В английской книге «Войны Александра» царь изображается как богатырь, сотнями валящий противников, но гордыня не спасает его от краха, ибо он игнорирует божью благодать. Другой монах, уже французский Александр де Берней, правда, отдавая должное подвигами Александра по типу Геракла или аргонавтов, перемешал эпизоды романа с историческими сведениями из Плутарха, Аппиана и устранил по возможности все чудеса и волшебства.

В XVI веке Амио переводит на французский язык «Жизнеописания» Плутарха, в том числе и А. Македонского. С этого времени именно Плутарх становится главным авторитетом по жизни Александра, отодвигая популярность «Романа об Александре» в народные малообразованные низы (правда, еще в 1600 в школьном английском учебнике латинского языка приводятся эпизоды из «Романа»). «Роман об Александре» становится объектом изучения литературоведов и историков, покидая читательский уровень.

XX век с его кино и экранизациями не мог пройти мимо фигуры Александра. Невозможно упомянуть все их. Экранизации Р. Россена (1956), Т. Ангелопулоса, О. Стоуна с массой голливудских звезд (2004) — самые известные. Характерно, что если ранние экранизации базировались на Плутархе и Аппиане, вернее на исторических биографиях, основанных на этих античных авторах, но новые экранизации уже не брезгуют и «Романом об Александре», ибо строгая классика не дает нужного размаха фантазии, подкрепленной возможностями компьютерной графики.

А уж поп-культура та буквально ухватилась за «Роман». В песенке группы «Айрон Майден» «Когда-то во времени» отец Александра поет под завывания тяжелого рока: «Сынок, требуй для себя другого царства, ибо то, которое я тебе оставляю, явно маловато для тебя».

А уж поп-культура та буквально ухватилась за «Роман». В песенке группы «Айрон Майден» «Когда-то во времени» отец Александра поет под завывания тяжелого рока: «Сынок, требуй для себя другого царства, ибо то, которое я тебе оставляю, явно маловато для тебя».

Читать по теме:

Библейские сюжеты:

- Библия. «Вавилонская башня»

- Легенда об Иосифе и его братьях

- «Экклезиаст»

- «Евангелие». Мария Магдалина

- Евангелие. «Жизнь Иисуса»

- Притча о блудном сыне

Античные мифы:

Античная литература:

- Аристофан. «Лисистрата»

- Лукреций Кар. «О природе вещей»

- Г. Ю. Цезарь. «Записки о галльской войне»

- М. Аврелий. «Размышления»

- Роман об Александре Великом

Средневековая литература:

- Исландские саги

- «Окассен и Николетта»

- «Зеленый Рыцарь»

- Ф. Петрарка. «Сонеты»

- Ф. Кемпийский. Подражание Христу

- Дракула

XVI век:

- Ариосто. Неистовый Роланд

- Книга о Тиле Уленшпигеле

XVII век:

- Сервантес. Дон-Кихот

- Мольер. «Смешные драгоценные»

- «Дон Жуан»

- Ж. Расин. «Андромаха»

Шекспир:

- «Гамлет» Шекспира

- В. Шекспир. «Отелло»

- В. Шекспир. «Ромео и Джульетта»

- Шекспир. «Макбет»

- В. Шекспир. «Генрих V»

XVIII век:

- Д. Дефо. «Робинзон Крузо»

- Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера

- Л. Стерн. «Сентиментальное путешествие»

- Р. Бернс. «Стихотворения, написанные преимущественно на шотландском диалекте»

- Лесаж. «Приключения Жиль Блаза»

- О. Бомарше. «Севильский цирюльник»

- И. В. Гете. Страдания Ю. Вертера

- Ф. Шиллер. «М. Стюарт»

- К. Гоцци. «Принцесса Турандот»

- Ш. де Лакло. «Опасные связи»

XIX век, французская литература:

- Бенджамин Констан. «Адольф»

- Стендаль. Красное и черное

- В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери»

- В. Гюго. «Отверженные»

- П. Мериме. Кармен

- Дюма. Три мушкетера

- Г. Флобер. «Мадам Бовари»

- Ж. Верн. Вокруг света в 80 дней

- Г. Мопассан. «Рассказы»

- Малларме. «Полдневный отдых фавна»

XIX век, англоязычная литература:

- Д. Остин. «Гордость и предубеждение»

- В. Скотт. «Квентин Дорвард»

- У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия»

- Ч. Диккенс. «Крошка Доррит»

- Ч. Диккенс. «Большие ожидания»

- Л. Кэрролл. «Алиса в Стране чудес»

- Д. Мередит. «Эгоист»

- Т. Гарди. «Тэсс из рода д’Урбервиллей»

- Г. Джеймс. «Дэйзи Миллер»

- О. Уайльд. «Как важно быть серьезным»

- А. Конан-Дойл. «Шерлок Холмс»

- А. Конан-Дойл. «Собака Баскервилей»

- Джером К. Джером. «Трое в лодке»

- Стивенсон. «Остров сокровищ»

XIX век, разное:

- Э. де Кейрош. «Преступление Падре Амаре»

- Келлер. Зеленый Генрих

- Г. Х. Андерсен. Новое платье короля

- Г. Х. Андерсен. «Снежная королева»

- Г. Ибсен. Пер Гюнт

XX век, англоязычная литература:

- Т. Драйзер. «Американская трагедия»

- Джек Лондон. «Морской волк»

- Б. Шоу. «Пигмалион»

- Р. Киплинг. «Ким»

- Д. Голсуорси. «Сага о Форсайтах»

- В. Вулф. «Комната в ее распоряжении»

- Д. Джойс. «Улисс»

- М. Митчелл. «Унесенные ветром»

- Э. Хемингуэй. «Прощай, оружие»

- Д. Стейнбек. «Гроздья гнева»

- Э. Паунд. «Кантос»

- Агата Кристи. «Десять негритят»

- Агата Кристи. «Десять негритят»

- «Семья людей»

- Г. Грин. «Тихий американец»

XX век, разное:

- Стриндберг. «Одинокий»

- Сельма Лагерлеф. «Чудесное путешествие Нильса с гусями»

- Т. Манн. «Будденброки»

- Кафка. «Замок»

- Б. Брехт. «Господин Пунтилла и его слуга Матти»

- Г. Сенкевич. «Камо грядеши?»

- Я. Гашек «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны»

Русская литература:

- А. С. Пушкин. «Медный всадник»

- А. Пушкин. «Капитанская дочка»

- Чехов. «Вишневый сад»

- «Чапаев»

- В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю»

Восточная литература:

- «Панчатантра»

- Лу Синь. «Правдивая история батрака А-Кью (A. Q.), которой могло бы и не быть»

- Акутагава. «Расемон» (Ворота)

- Калидаса. «Шакунтала»

- «1001 ночь»

- Анекдоты о Ходже Насреддине