Диана: Дамы! Оказывается тема ведения хозяйства весьма актуальна на сетевых просторах.

Аделаида: Отчего бы ей не быть таковой? Насущная же вещь. Всех касается.

Натали: Бесспорно, ведь наши читатели люди самостоятельные вдумчивые работающие. Им на «блюдечке с голубой каемочкой» ничего в этой жизни не дается. Все приходится своим трудом и усилиями создавать.

Диана: Вот, наверное, поэтому пошла информация и хозяйствовании и Антона Павловича Чехова. Точнее о его материальном в кладе в развитие общества.

За 44 прожитых года, половину из которых Чехов болел туберкулезом, унесшим его в могилу, писатель не только создал выдающиеся произведения (двадцать томов всемирно прославленной прозы), но и успел сделать колоссально много:

· Построил четыре деревенские школы, колокольню, пожарный сарай для крестьян, дорогу на Лопасню, преодолевая пассивное сопротивление косного земства, надувательство подрядчиков, равнодушие темных крестьян;

· Поставил в родном Таганроге памятник Петру Первому, убедив Антокольского пожертвовать изваянную им статую городу и организовав ее отливку и бесплатную доставку через Марсельский порт;

· Основал в Таганроге общественную библиотеку, пожертвовав туда более двух тысяч собственных книг, и четырнадцать лет непрерывно пополнял ее;

· Во время жизни в Мелихове ежегодно как врач принимал свыше тысячи больных крестьян совершенно бесплатно и снабжал каждого из них лекарствами;

· В качестве земского врача на холере один, без помощников, обслуживал 25 деревень;

· Совершил героическое путешествие на остров Сахалин , в одиночку сделал перепись всего населения этого острова, написал книгу «Остров Сахалин», доказав цифрами и фактами, что царская каторга – «бездарное издевательство имущих и сытых над бесправной человеческой личностью»;

· Помог тысячам людей (содержание многих из писем Чехову в каталоге собрания сочинений формулируется так: «Благодарность за полученные от Чехова деньги…», «Благодарность за содействие в получении службы…», «Благодарность за хлопоты о паспорте…» и т. д.

· В разоренном и обглоданном Мелихове посадил около тысячи вишневых деревьев и засеял голые лесные участки елями, кленами, вязами, соснами, дубами и лиственницами; на выжженном пыльном участке в Крыму посадил черешни, шелковицы, пальмы, кипарисы, сирень, крыжовник, вишни и прекрасный цветник.

В записной книжке Чехов оставил такие строки: «Мусульманин для спасения души копает колодезь. Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно»…

Аделаида: Вот, порядочный был человек, не хуже Вронского, даже без наличия большого состояния мог позволить на свои средства строить школы.

Натали: Вот видите, потихоньку начинают вырабатываться трезвый взгляд на писателей и их героев. Скажем так, человеческий. Ведь, и те, и те люди. Пуская, последние на самом деле лишь модели, но чем в большей степени они наделены подлинно человеческими чертами, а не симулякрами, тем в большей степени значимым является литературное произведение. И оценивают персонажей по критериям для реальных людей, а потом людей сравнивают с эталонными персонажаси. А то, какой смысл?

Диана: Так, тогда давайте перейдем к Анне и истории её замужества.

Аделаида: Ну с этим мы, кажется, разобрались. Семейка у неё та ещё. Ничем не гнушаются.

Натали: А что вы хотите от людей? Пытаются максимально выжать из имеющихся у них ресурсов. Семейство явно не очень богатое. Возможно и разорились из-за наличия хорошего вкуса и «умения жить». Но, поскольку в обществе ценится красота и обаяние, то они и задействовали данные качества для достижения жизненного успеха.

Диана: Да, для женщины той эпохи был в наличии лишь один сценарий — удачное замужество. Вот родня и старалась, заботилась о девушке. И автору злобного эссе невдомек, что в провинции у молодой девушки итак выбор невелик среди людей её круга. А уж тем более, если имеются некоторые претензии на нечто неординарное.

Алексей Александрович рос сиротой. Их было два брата. Отца они не помнили, мать умерла, когда Алексею Александровичу было десять лет. Состояние было маленькое. Дядя Каренин, важный чиновник и когда-то любимец покойного императора, воспитал их.

Окончив курсы в гимназии и университете с медалями, Алексей Александрович с помощью дяди тотчас стал на видную служебную дорогу и с той поры исключительно отдался служебному честолюбию. Ни в гимназии, ни в университете, ни после на службе Алексей Александрович не завязал ни с кем дружеских отношений. Брат был самый близкий ему по душе человек, но он служил по министерству иностранных дел, жил всегда за границей, где он и умер скоро после женитьбы Алексея Александровича.

Во время его губернаторства тетка Анны, богатая губернская барыня, свела хотя немолодого уже человека, но молодого губернатора со своею племянницей и поставила его в такое положение, что он должен был или высказаться, или уехать из города. Алексей Александрович долго колебался. Столько же доводов было тогда за этот шаг, сколько и против, и не было того решительного повода, который бы заставил его изменить своему правилу: воздерживаться в сомнении; но тетка Анны внушила ему через знакомого, что он уже компрометировал девушку и что долг чести обязывает его сделать предложение. Он сделал предложение и отдал невесте и жене все то чувство, на которое был способен.

Та привязанность, которую он испытывал к Анне, исключила в его душе последние потребности сердечных отношений к людям. И теперь изо всех его знакомых у него не было никого близкого. Много было того, что называется связями; но дружеских отношений не было.

Аделаида: Можно подумать, что мужчину можно как-то иначе заставить жениться? Прям, бегут они под венец.

Натали: Отчего же? Под венец как раз бегут от радости, что все уже решилось наконец (мой муж, по крайней мере, рванул в ЗАГС так, что еле поспевала, чуть каблуки не поломала). А вот решиться на предложение многим бывает сложно (моего пришлось буквально к стенке прижимать, с тех пор дурная привычка «по стенке размазывать»). Если вспомнить того же Онегина. Все чего-то ждал необыкновенного, …выделывался. Потом локти кусал…

Диана: Да, ладно, ладно… Ваша позиция ясна. Вы оправдываете любые способы достижения благой цели — удачного замужества.

Натали: Ну, удачного-неудачного, это все непросто. Но ратую уж точно за то, что «за руку держал? — держал. в глаза смотрел? — смотрел. Женись!»

Диана: Ну против такого кто ж против? Мы все за. Тем более, находясь в положении той же княгини Щербацкой, которой надо замуж дочь отдать. Да ещё вдобавок, не обладая той ловкостью и умением манипулировать, которые имелись у тетушки Анны.

Аделаида: Ой! Боюсь, что нас в теперешние времена никто особо не спросит. В лучшем случае до свадьбы познакомят.

Натали: Главное, себя сдержать и не сильно напугать будущего зятя.

Аделаида: Что так?

Натали: Я пока нахожусь на такой стадии развития самосознания тещи, когда не приемлю любого зятя в принципе.

Аделаида: Ну, надо же? А я, как будущая свекровь, рекомендую вам не привередничать…

Диана: Девочки не спорьте. Учтите и тем и другим может попортить жизнь какая-нибудь Аннушка Каренина. Против неё надо сплачивать свои ряды. Этих Ань знаете сколько сейчас развелось с разрешением разводов.

Аделаида: Да, насочинял, понимаешь Лев Николаевич на нашу голову рОман. Ан вон как аукнулось. Разводов-то по статистике тьма…

Натали: А ему, между прочим, тоже «прилетело». Причем, в совершенно неожиданном возрасте…

Диана: Что, что?! вы опять про возраст заговорили?

Натали: Да, опять хочу повторить, что авторша эссе про Анну Каренину «молодая ишшо» рассуждать. В романе, ведь, очень выразительно отражается женская поспешность ухватить ускользающую молодость. Анна хочет успеть пережить то, чего была лишена в юности. Этого безудержного и упоительного опьянения чувствами. Только чувствами, …без рассудочности. Поэтому, и полное безрассудство в отношениях с Вронским, усугубленное морфином.

Аделаида: Знаете, эти безрассудные чувства сами, как наркотик…

Диана: О чем это вы, дамы? О каком наркотическом угаре речь? Что великому писателю «прилетело»?

Натали: Да, вот!

К ИСТОРИИ СЕМЕЙНОЙ ТРАГЕДИИ ТОЛСТОГО

(ПО НЕИЗДАННЫМ ИСТОЧНИКАМ)

I

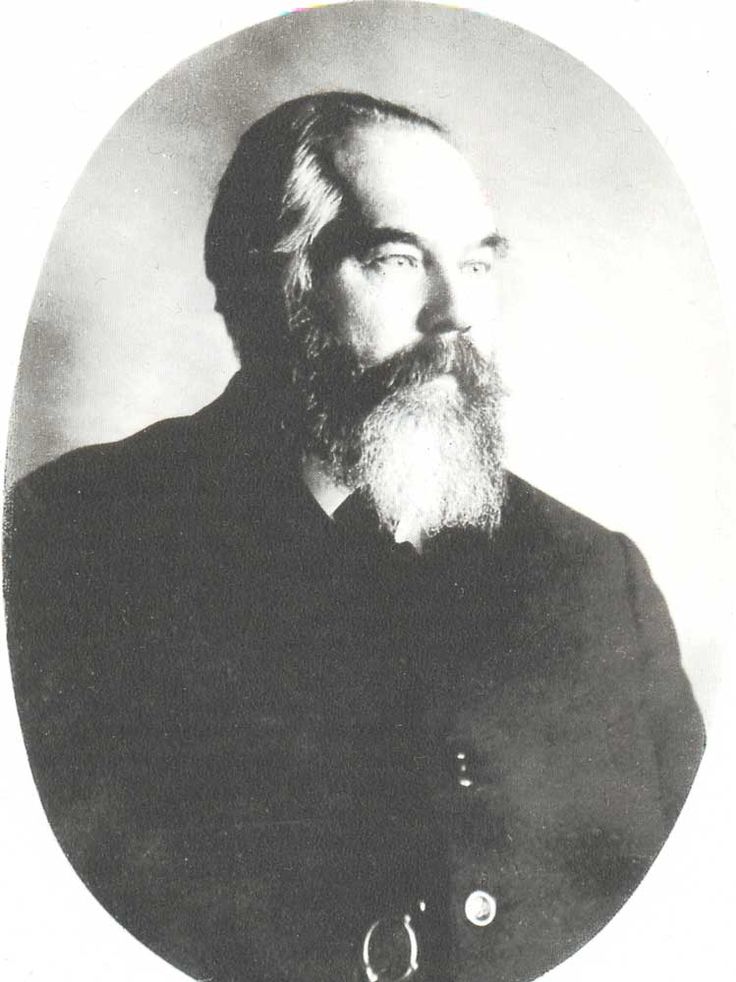

Когда Толстой 18 апреля 1889 г. читал пианисту и композитору Сергею Ивановичу Танееву набросок своей статьи об искусстве, он, конечно, не предполагал, какую роль через несколько лет будет играть Танеев в его семейной жизни.

Произошло это следующим образом.

23 февраля 1895 г. умер от скарлатины младший сын Толстых, семилетний Ваничка (род. 31 марта 1888 г.). Софья Андреевна очень любила этого своего последнего ребенка. На него направила она весь остаток материнской ласки и заботы. Горе Софьи Андреевны, казалось, не имело пределов. 8 марта 1895 г. она писала своей сестре, Т. А. Кузминской: «Неужели возможно жить с такими страданиями? Все, все от меня отпало… И что ужаснее всего — у меня осталось восемь человек детей, а я чувствую себя одинокой с своим горем и не могу прицепиться к их существованию».

Толстой находил, что смерть сына произвела на его жену благотворное, возвышающее действие.

«Жена, — писал он В. Г. Черткову 8 марта 1895 г., — переносит тяжело, но очень хорошо. В особенности первые дни я был ослеплен красотою ее души, открывшейся вследствие этого разрыва. Она первые дни не могла переносить никакого кого-нибудь к кому-нибудь выражения нелюбви. Я как-то сказал при ней про лицо, написавшее мне бестактное письмо соболезнования: какой он глупый. Я видел, что это больно резнуло ее по сердцу; так же и в других случаях. Но иногда этот свет начинает слегка заслоняться, и я ужасно боюсь этого», — оговаривается Толстой далее1.

То же самое в тот же день писал Толстой и своему другу Н. Н. Страхову: «Софья Андреевна поразила меня. Под влиянием этой скорби в ней обнаружилось удивительное по красоте ядро души ее. Теперь понемногу это начинает застилаться. И я не знаю, радуюсь ли я тому, что она понемногу успокаивается, или жалею, что теряется тот удивительный подъем духа»2.

В следующем письме к Н. Н. Страхову, от 5 мая 1895 г., Толстой уже вполне определенно пишет про перемену душевного состояния жены: «Все то прекрасное духовное, что открылось тотчас после смерти Вани и от проявления и развития чего я ждал так много, опять закрылось, и осталось одно отчаяние и эгоистическое горе». В этом же письме Толстой сообщал, что на лето его жена боится ехать в Ясную Поляну — «боится воспоминаний». «Я предлагаю, — писал он, — так как уже непременно хотят ехать куда-нибудь, ехать за границу, в Баварию, на озера около Мюнхена»3.

Когда же все-таки было решено ехать в Ясную, Лев Николаевич стал обдумывать средства, которые могли бы рассеять его жену. Из всех друзей и знакомых Толстого самым приятным и интересным для Софьи Андреевны был литературный критик и философ Николай Николаевич Страхов. Его спокойный, уравновешенный характер хорошо действовал на Софью Андреевну. 25 мая Толстой пишет ему следующее пригласительное письмо:

«В нынешний раз приглашая вас к нам, дорогой друг Николай Николаевич, с особенным чувством обращаюсь к вам. Согласие ваше, приезд к нам и пребывание у нас лето доставит мне большую тихую радость и большое успокоение, отказ же, который я и в мыслях боюсь допустить, очень больно огорчит меня. Как давно уже я знаю вас, а мне кажется, что только теперь понял самое настоящее, задушевное и потому дорогое в вас. Пожалуйста, приезжайте. Это будет доброе дело и для меня и для Сони, и в самом настоящем, а не переносном смысле слова. Если можно вас этим подкупить, то буду стараться заниматься все лето только художественными работами, которые очень привлекают меня. Так, пожалуйста, пожалуйста, до свидания»4.

Н. Н. Страхов, действительно, приехал, и после его отъезда Софья Андреевна писала Т. А. Кузьминской: «Его тишина, мудрость и тихая, молчаливая ласковость на меня отлично действовали»5.

Однако, не Н. Н. Страхову было суждено вывести Софью Андреевну из того тяжелого душевного состояния, в котором она тогда находилась.

Диана: Ничего себе! Дамы, я не ослышалась/не осмотрелась, все правильно поняла? Умер ребенок, мать убивается, а папа восторгается её духовным ростом?

Натали: Ну, не только. Он пытается отвлечь её от горестных переживаний.

Аделаида: А, как вы думаете, могли до Софьи Андреевны дойти слухи об оценке её состояния Толстым?

Натали: А что ему мешало высказать своё мнение ей самой?

Диана: Не знаю. По мне, так не слишком удобно.

Натали: Ой, Лев Николаевич был человеком наредкость откровенным. Широко известна эта история, когда он признался юной невесте в своих холостых похождениях. Кажется, дал прочитать свой дневник, в котором все подробно излагал.

Софья Андреевна ответила согласием, когда ей было 18 лет, а графу 34 года, и 23 сентября 1862 года Лев Николаевич женился на ней[5], предварительно признавшись в своих добрачных связях[127]. (ВикипедиЯ)

Диана: И это после потрясающей по проникновенности сцены объяснения между ними, которую он потом в деталях описал в той же «Анне Карениной». Где влюбленные понимали друг друга чуть ли не телепатически, настолько был высок накал чувсвт.

Когда встали из-за стола, Левину хотелось идти за Кити в гостиную; но он боялся, не будет ли ей это неприятно по слишком большой очевидности его ухаживанья за ней. Он остался в кружке мужчин, принимая счастие в общем разговоре, и, не глядя на Кити, чувствовал ее движения, ее взгляды и то место, на котором она была в гостиной.

Он сейчас уже и без малейшего усилия исполнял то обещание, которое он дал ей, — всегда думать хорошо про всех людей и всегда всех любить. Разговор зашел об общине, в которой Песков видел какое-то особенное начало, называемое им хоровым началом. Левин был не согласен ни с Песцовым, ни с братом, который как-то по-своему и признавал и не признавал значение русской общины. Но он говорил с ними, стараясь только помирить их и смягчить их возражения. Он нисколько не интересовался тем, что он сам говорил, еще менее тем, что они говорили, и только желал одного — чтоб им и всем было хорошо и приятно. Он знал теперь то, что одно важно. И это одно было сначала там, в гостиной, а потом стало подвигаться и остановилось у двери. Он, не оборачиваясь, почувствовал устремленный на себя взгляд и улыбку и не мог не обернуться. Она стояла в дверях с Щербацким и смотрела на него.

— Я думал, вы к фортепьянам идете, — сказал он, подходя к ней. — Вот чего мне недостает в деревне: музыки.

— Нет, мы шли только затем, чтобы вас вызвать, и благодарю, — сказала она, как подарком, награждая его улыбкой, — что вы пришли. Что за охота спорить? Ведь никогда один не убедит другого.

— Да, правда, — сказал Левин, — большею частью бывает, что споришь горячо только оттого, что никак не можешь понять, что именно хочет доказать противник.

Левин часто замечал при спорах между самыми умными людьми, что после огромных усилий, огромного количества логических тонкостей и слов спорящие приходили, наконец, к сознанию того, что то, что они долго бились доказать друг другу, давным-давно, с начала спора, было известно им, но что они любят разное и потому не хотят назвать того, что они любят, чтобы не быть оспоренными. Он часто испытывал, что иногда во время спора поймешь то, что любит противник, и вдруг сам полюбишь это самое и тотчас согласишься, и тогда все доводы отпадают, как ненужные; а иногда испытывал наоборот: выскажешь, наконец, то, что любишь сам и из-за чего придумываешь доводы, и если случится, что выскажешь это хорошо и искренно, то вдруг противник соглашается и перестает спорить. Это-то самое он хотел сказать.

Она сморщила лоб, стараясь понять. Но только что он начал объяснять, она уже поняла.

— Я понимаю: надо узнать, за что он спорит, что он любит, тогда можно…

Она вполне угадала и выразила его дурно выраженную мысль. Левин радостно улыбнулся: так ему поразителен был этот переход от запутанного многословного спора с Песцовым и братом к этому лаконическому и ясному, без слов почти, сообщению самых сложных мыслей.

Щербацкий отошел от них, и Кити, подойдя к расставленному карточному столу, села и, взяв в руки мелок, стала чертить им по новому зеленому сукну расходящиеся круги.

Они возобновили разговор, шедший за обедом: о свободе и занятиях женщин. Левин был согласен с мнением Дарьи Александровны, что девушка, не вышедшая замуж, найдет себе дело женское в семье. Он подтверждал это тем, что ни одна семья не может обойтись без помощницы, что в каждой бедной и богатой семье есть и должны быть няньки, наемные или родные.

— Нет, — сказала Кити покраснев, но тем смелее глядя на него своими правдивыми глазами, — девушка может быть так поставлена, что не может без унижения войти в семью, а сама…

Он понял ее с намека.

— О! да! — сказал он, — да, да, да, вы правы, вы правы!

И он понял все, что за обедом доказывал Песцов о свободе женщин, только тем, что видел в сердце Кити страх девства и униженья, и, любя ее, он почувствовал этот страх и униженье и сразу отрекся от своих доводов.

Наступило молчание. Она все чертила мелом по столу. Глаза ее блестели тихим блеском. Подчиняясь ее настроению, он чувствовал во всем существе своем все усиливающееся напряжение счастия. .

— Ах! я весь стол исчертила!— сказала она и, положив мелок, сделала движенье, как будто хотела встать.

«Как же я останусь один без нее?» — с ужасом подумал он и взял мелок. — Постойте, — сказал он, садясь к столу. — Я давно хотел спросить у вас одну вещь.

Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза.

— Пожалуйста, спросите.

— Вот, — сказал он и написал начальные буквы: к, в, м, о, э, н, м, б, з, л, э, н, и, т? Буквы эти значили: когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это, что никогда, или тогда?» Не было никакой вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу; но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова.

Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом: «То ли это, что я думаю?»

— Я поняла, — сказала она, покраснев.

— Какое это слово? — сказал он, указывая на н, которым означалось слово никогда.

— Это слово значит никогда, — сказала она, — но это неправда!

Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала: т, я, н, м, и, о.

Долли утешилась совсем от горя, причиненного ей разговором с Алексеем Александровичем, когда она увидела эти две фигуры: Кити с мелком в руках и с улыбкой робкою и счастливою, глядящую вверх на Левина, и его красивую красивую фыгуру, нагнувшуюся над столом, с горящими глазами устремленными то на стол, то на нее. Он вдруг просиял: он понял. Это значило: «тогда я не могла иначе ответить».

Он взглянул на нее вопросительно, робко.

— Только тогда?

— Да, — отвечала ее улыбка.

— А т… А теперь? — спросил он.

— Ну, так вот прочтите. Я скажу то, чего бы желала. Очень бы желала! — Она записала начальные буквы: ч, в, м, з, и, п, ч, б. Это значило: «чтобы вы могли забыть и простить, что было».

Он схватил мел напряженными, дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего: «мне нечего забывать и прощать, я не переставал любить вас».

Она взглянула на него с остановившеюся улыбкой.

— Я поняла, — шепотом сказала она.

Он сел и написал длинную фразу. Она все поняла и,не спрашивая его: так ли? взяла мел и тотчас же ответила.

Он долго не мог понять того, что она записала, и часто взглядывал в ее глаза. На него нашло затмение от счастия. Он никак не мог подставить те слова, какие она разумела; но в прелестных сияющих счастьем глазах ее он понял все, что ему нужно было знать. И он написал три буквы. Но он еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой и сама докончила и записала ответ: Да.

— В secretaire играете? — сказал старым князь, подходя. — Ну, поедем однако, если ты хочешь поспеть в театр.

Левин встал и проводил Кити до дверей.

В разговоре их все было сказано; было сказано, что она любит его и что скажет отцу и матери, что завтра он приедет утpом.

Аделаида: Это не придумано?

Диана: Нет, это описание объяснения Льва Толстого с Софьей Андреевной.

Аделаида: И после такого взлета духовного единения влепить юной девушки подробности своих похождений? Ой! Даже представить не могу…

Натали: А я пожалуй могу. Подобное потом устроил всем юным наивным девам Набоков своей «Лоллитой». Хорошо, что я прочитала эту вещь уже в институте, лет в двадцать, наверное. Но свои ощущения от душевной грязи персонажа и автора помню прекрасно. Они были откровенно физиологичны. Мутило, тошнило, …чуть не сблевала буквально.

Аделаида: Так вам никто в тот момент в любви не признавался, надеюсь. Вы ж такое не от любимого человека огребли.

Натали: И на том спасибо. Вот на этом сравнении и понимаешь Софью Андреевну, которой в самом романтическом расположении духа пришлось получить жесточайший удар, разрушивший весь розовый флер, только начавший окутывать её душу.

Диана: И, все таки, она не отказала жениху.

Аделаида: Младые девы так верят в себя в свою способность «перевоспитать» своего избранника и в лучшее.

Диана: Как это порой самонадеянно.

Натали: Тем не менее брак состоялся. Была создана «Война и мир», «Анна Каренина». К мужу пришла мировая слава.

Аделаида: Ирина Анатольевна не устает восхищаться тому вкладу в работу мужа, который сделала Софья Андреевна. Сколько раз она собственноручно переписала текст романа, расшифровывая записи своего мужа?

Диана: Раз пятнадцать кажется. И это без печатной машинки даже…

К ИСТОРИИ СЕМЕЙНОЙ ТРАГЕДИИ ТОЛСТОГО

II

7 июня 1895 г. М. Л. Толстая писала своему другу, единомышленнице своего отца, Леонилле Фоминичне Анненковой:

«Мама̀ было тяжело приехать в Ясную без Ванички. Она очень плачет, и часто жутко за нее, так она дает ход своему горю и не умеет обуздать себя… Мне очень жалко мама̀, тем жальче, чем она неразумнее, но часто возмущаюсь на ее состояние эгоизма. Мне ужасно жалко папа̀, ему ее состояние, конечно, тяжелее всех. Так хотелось бы окружить его тишиной, миром, разумной обстановкой и любовью. Ему еще много хочется и надо сделать для людей, а теперь вот уже несколько времени, как он совсем не может работать»6.

Толстой и сам видел растерянное душевное состояние жены, лишившейся привычных для нее материнских забот. 16 мая 1896 г. он записал в своем дневнике: «Трудно ей найти жизнь без детей. Главное, ей мешаю я». Между тем, в то время, как Толстой писал эти строки, сила жизни уже вновь восстанавливалась в Софье Андреевне.

Все лето 1895 г. в Ясной Поляне провел Сергей Иванович Танеев. Повидимому, в это лето Толстой не замечал какого-либо особенного отношения Софьи Андреевны к Танееву; когда Танеев 27 августа уезжал из Ясной Поляны в Москву, Толстой, прощаясь, сказал ему:

«— Мы с вами хорошо прожили лето; надеюсь, что и зиму будем видеться»7.

Но уже 28 мая 1896 г., когда Танеев опять гостил в Ясной Поляне, Толстой записывает в дневнике: «Дома были… Танеев, который противен мне своей самодовольной нравственной и (смешно сказать) эстетической настоящей, не внешней тупостью и его coq de village’ным8 положением у нас в доме»9.

Вспоминая впоследствии (в 1906 г.) в своей неизданной автобиографии «Моя жизнь» свои отношения к С. И. Танееву, Софья Андреевна писала, что значение Танеева в ее жизни состояло в том, что, живя в Ясной Поляне два лета, он благотворно действовал на нее своею музыкой. «Горе, сердечная тоска куда-то уходили, и спокойная радость наполняла мое сердце». «Присутствие его имело на меня благотворное влияние, когда я начинала опять тосковать по Ваничке, плакать и терять энергию жизни. Иногда мне только стоило встретить Сергея Ивановича, послушать его бесстрастный, спокойный голос — и я успокаивалась… Это был гипноз, невольное, неизвестное совершенно ему воздействие на мою больную душу»10.

Однако, записи С. А. Толстой в ее дневниках того времени, ее письма и воспоминания современников рисуют ее отношения к С. И. Танееву совершенно в ином свете. Кроме забвения горя, эти отношения давали ей нечто новое, никогда ею не испытанное. В сентябре 1896 г. она писала Л. Ф. Анненковой из Москвы:

«Чувствую, что теряю сама душевное равновесие, которое утратила со смертью Ванички. Душа продолжает томиться, искать утешенья, новых ощущений совсем в других областях, чем те, в которых я жила при жизни моего милого мальчика. Куда меня вытолкнет, совсем не знаю». (Письмо хранится в архиве В. Г. Черткова.)

В 1896 г. Софья Андреевна не вела дневника, но в дневнике 1897 г., когда С. И. Танеев уже не бывал в Ясной Поляне, она часто вспоминает свои отношения к нему за прошлый год. Это были «ежедневные веселые встречи» (II, 112); это была его музыка, которая ее «приводила в чудесное состояние и дала столько счастья» (II, 118). Это была поездка в Тулу, с катаньем на лодке и обедом на вокзале, «и беззаботное радостное настроение» (II, 118). Это были «поездки на катках» (II, 119), прогулки на станцию Козловка, когда чувствовалось «бодро, весело, счастливо» (II, 122). «То был праздник жизни» (II, 127), «полное, безумное счастье» (II, 126).

К этому году относится следующее воспоминание младшей дочери Толстого, Александры Львовны:

«Самая веселая прогулка в это лето была в Тулу с мама̀, Таней и Сергеем Ивановичем. Пятнадцать верст прошли по пыльному шоссе, съели большое количество сладких пирожков в кондитерской Скворцова, пошли в Кремлевский сад, катались на лодке и поездом вернулись домой. Было превесело!

Мама̀ совсем ожила, она реже вспоминала Ваничку, помолодела и все декламировала стихи:

О, как на склоне наших лет

Нежней мы любим и суеверней…»11.Исключительное отношение к С. И. Танееву прочно утвердилось в душе Софьи Андреевны.

Муж, несмотря на его «ежеминутное участливое отношение» к ней, не мог уже дать ей «счастья, настоящего счастья» (II, 117). «Моя душа всегда с теми, кого я любила в жизни и кого уже нет со мной» (II, 118). Когда она пересматривала старые фотографии, ее «сердце повернулось от сожаления о прошедшем» (II, 119). Переплетая ноты, уничтожили обложку с собственноручной надписью С. И. Танеева, — Софья Андреевна «чуть не плакала» от огорчения (II, 120). Она видит его во сне, играет на рояле «Песни без слов» Мендельсона, вспоминая, как их играл С. И. Танеев, — этой пьесой, «как молитвой», она всегда заканчивает свою игру (II, 125). Она переписывает его романс на слова Фета: «Какое счастье — ночь и мы одни» (II, 146). «Мы, женщины, не можем жить без кумиров», — записывает она (II, 117); «у женщин главное любовь» (II, 130).

Любовь — этим словом определяла сама Софья Андреевна свои отношения к С. И. Танееву. Прекратить отношения с ним было бы для нее страданием (II, 112). Уничтожить их для нее так же невозможно, как невозможно «не смотреть, не дышать, не думать» (II, 112).

В июне 1897 г. Танеев пробыл неделю в Ясной Поляне. Это была «теплая, светлая и радостная неделя» (II, 137) для Софьи Андреевны. Танеев несколько раз играл. «Когда он доигрывал полонез, я уже не могла сдерживать свои слезы, и так меня и трясло от внутренних рыданий», — пишет Софья Андреевна (II, 136); «никто в мире так не играет, как он» (II, 135). После его отъезда ей приходилось «бодриться» и быть «лихорадочно деятельной» (II, 137). Она испытывала «болезненное чувство, когда от любви не освещается, а меркнет божий мир, когда это дурно, нельзя, а изменить нет сил» (II, 140).

У Софьи Андреевны и раньше бывали минуты неудовлетворения своими отношениями к мужу. 12 декабря 1890 г. она записывает в дневнике: «Не лучше ли бы было воспоминанья любви — хотя и преступной — теперешней пустоты, белизны совести» (I, 150). «Грешные мысли меня мучают», — записывает она 23 февраля 1891 г. (II, 11). 22 мая 1891 г. приехавший в Ясную Поляну 70-летний Фет своей лирикой, в которой «все любовь и любовь», возбудил в ней «поэтические и несвоевременно молодые, сомнительные мысли и чувства» (II, 42).

Годы 1897, 1898 и 1899 были тем временем, когда чувство Софьи Андреевны к С. И. Танееву доходило до высшего предела. Живя в Москве, она пользуется всяким случаем видеть его. Она стремится теперь заполнить свою жизнь музыкой, связывая ее с Танеевым. Ей, матери тринадцати детей и бабке семерых внуков, как молоденькой девушке, нравилось проделывать весь общепринятый ритуал поэтического влюбления. Так, 4 сентября 1898 г. она записывает: «Вечером… нам с С. И. не пришлось даже поговорить, и мы перекинулись несколькими фразами, нам одним понятными» (III, 78).

Временами у нее появлялась смутная надежда, что отношения ее с С. И. Танеевым приведут к какой-то большой перемене в ее жизни. Так, 15 июля 1898 г. она записывает: «Чувствуется смутно, что не сыграна до конца роль наших отношений и что-то в будущем от них будет, что развяжет их так или иначе. Что именно — совсем не знаю» (это место в печатном тексте «Дневников С. А. Толстой» выпущено).

Аделаида: Вот видите, недаром Лев Николаевич отмечал духовный рост своей жены в горе. Душа потребовала высокого чувства, которое так легко спровоцировать музыкой, да ещё в прекрасном исполнении.

Натали: Да-а-а, зря Толстой подрезал крылья идеалистических чувств своей жене в молодости. Натура её женская и неординарная требовала неординарных форм общения и эмоций.

Диана: И ведь не спроста достались и муки ревности писателю, которые он описал на примере Каренина. Представляете ЛНТ пишет роман с 1873 по 1877 г.г. А в это время у Софьи Андреевны рождаются и умирают дети один за другим, один за другим…

- Пётр (1872—1873).

- Николай (1874—1875).

- Варвара (1875—1875).

А в семье растут уже пятеро детей. Всего Софья Андреевна родила 13 детей за 26 лет, четверо умерли в младенчестве.

Алексей (1881—1886).

Последний сын погиб от скарлатины в 7 лет, в отрочестве.

Аделаида: Жизненный багаж у неё к описываемому периоду был более чем весом.

К ИСТОРИИ СЕМЕЙНОЙ ТРАГЕДИИ ТОЛСТОГО

III

В гениальной «Анне Карениной» есть гениальнейшая сцена, где изображается возвращение Анны в Петербург после ее первой встречи с Вронским на железной дороге:

«В Петербурге, только-что остановился поезд и она вышла, первое лицо, обратившее ее внимание, было лицо мужа. «Ах, боже мой! отчего у него стали такие уши?» подумала она, глядя… особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы». И далее: «Но что это уши у него так странно выдаются! Или он обстригся?».

Такие же, внезапно появившиеся, «уши» видела теперь Софья Андреевна у своего мужа. И раньше склонная осуждать и порицать мужа, теперь на страницах своего дневника она, уже не переставая, упрекает его в «ревнивом деспотизме» (III, 18), в «упрямстве» (III, 37), в том, что она «лишена свободы» (III, 38), в «равнодушном отношении» к ее «духовной и внутренней жизни» (III, 33), в том, что он любит «порабощать и поучать» (III, 38—39) и т. д. Она находит у него «злые глаза, выражение лица страдающее и некрасивое» (III, 10). Она утверждает, что «с ним разговаривать никогда нельзя, он страшно раздражается, кричит» (II, 159). И целые страницы дневника С. А. Толстой написаны в таком духе. Напротив, Сергей Иванович наделяется всеми добродетелями: «Его характер спокойный, благородный и добрый» (II, 112); он — человек с «высокими душевными качествами» (III, 30); его отличают «благородство, серьезность и чистота» (II, 182); его музыка «благородного, высокого стиля» (II, 173) и т. д.

Любовь к С. И. Танееву отдалила С. А. Толстую не только от мужа, но и от детей. Дети осуждали мать. 21 июля 1897 г. Софья Андреевна записывает в дневнике: «Маша говорила мне, что Илья очень огорчается, что в Киеве у сестры Тани, и у Философовых, и везде говорят о моей привязанности к Сергею Ивановичу» (II, 142). Через два дня, 23 июля, Илья Львович сам приехал в Ясную Поляну и «упрекал» мать «за Сергея Ивановича»12.

Дочери, более близкие к отцу, чем сыновья, проще относившиеся к матери, еще более решительно выражали ей свое несочувствие. В «Дневниках С. А. Толстой» читаем: «Таня упрекала за мое мнимое отношение к С. И.» (III, 4); «Маша… думала дурное про меня» (III, 16); «Таня… наговорила мне много злого по поводу посещения С. И.» (III, 34).

24 сентября 1898 г. Софья Андреевна, жившая тогда в Москве, писала Татьяне Львовне, остававшейся в Ясной Поляне: «Последнее лето мы с тобой как будто избегаем друг друга, точно что-то между нами есть враждебное». Татьяна Львовна отвечала ей 26 сентября:

«Милая мама̀, сегодня утром, проснувшись, мысленно писала вам письмо, когда мне принесли ваше, которое очень тронуло меня. Я всегда чувствую вашу любовь ко мне, — то, как вы за меня болеете; но я избегала быть откровенной с вами не по тем причинам, о которых вы пишете, а по другим. Меня от вас отдаляло мое осуждение вас; и всякий раз, как мне хотелось искать в вас сочувствия и помощи в мое особенно трудное время нынешнего года, меня отшатывало оттого, что я не находила в вас той матери, которая была прежде, с которой можно было не соглашаться, даже ссориться, но которую не за что было осуждать. Мое постоянное старание последних лет было в том, чтобы избавиться от этого осуждения…»13.

Всех непосредственнее выражала матери свое несочувствие младшая в семье — 13—14-летняя Саша. Она вспоминает:

«Первое время я любила Танеева, любила его игру на фортепиано, особенно когда он играл не свое, а Бетховена, Моцарта, сюиту Аренского на двух фортепиано с Гольденвейзером. Я любила играть с Сергеем Ивановичем в лаун-теннис, при чем мы одинаково увлекались игрой и смеялись во все горло. Я любила его кроткую, уютную нянюшку Пелагею Васильевну.

Постепенно все изменилось. Чем больше я замечала особенное, преувеличенно-любовное отношение мама̀ к Танееву, тем больше я его не любила. Когда Сергей Иванович приходил, я демонстративно уходила в свою комнату. Его грузная фигура, бабий смех, покрасневший кончик небольшого, аккуратного носа — все раздражало меня.

Бывало, толстый Емельяныч, подрагивая натянутыми вожжами, подавал к подъезду сани с обшитой мехом полостью, запряженные темносерой красавицей Лирой, и мама̀ в бархатной шубе и котиковой шапочке отправлялась за покупками.

— Разве кто-нибудь у нас сегодня будет? — спрашивала я, отлично зная, что придет Танеев.

— Да не знаю, — говорила мама̀, — может быть, Сергей Иванович зайдет.

А вечером, конфузливо смеясь и потирая руки, появлялся Танеев. Он сидел весь вечер, иногда играя и с удовольствием поглощая зернистую икру и конфеты от Альберта.

Бывало, возвращались мы из пассажа или от Мюра и Мерилиза; мама̀, перегнувшись вперед, постукивала Емельяныча черепаховым лорнетом по широкой ватной спине:

— Заезжай в Мертвый.

И, обращаясь ко мне, говорила:

— Надо нянюшку Сергея Ивановича проведать.

Я молчала, стиснув зубы. Нянюшка Пелагея Васильевна, с ее веснущатым добродушным лицом и раскачивающейся походкой, делалась мне ненавистной. Иногда мы неожиданно заставали дома Сергея Ивановича. Он обычно играл что-нибудь или сидел в своей крошечной столовой и пил чай. Танеев торопливо, неуклюже вскакивал, — он не умел быть гостеприимным. Выручала нянюшка. Она приглашала садиться и угощала чаем.

Я пряталась в темный угол, внутренно сжималась, из меня нельзя было вытянуть ни одного слова.

Теперь я всячески старалась отговориться от квартетных четвергов: то у меня было много уроков, то болела голова. Да и мама̀, видя мое настроение, брала меня с собой гораздо реже.

Весной ездили за город с Танеевым.

— Саша, в воскресенье поедем на Воробьевы горы!

— С кем? — насторожившись, спрашивала я.

— Поедут Масловы, Сергей Иванович…

— Не поеду, — говорила я грубо.

— Почему? Непременно поедешь, нечего тебе с уличными мальчишками играть!

Наступало воскресенье. Мама̀ была ласкова, весела, нарядна. Но чем оживленнее была мама̀, тем я делалась мрачнее. Я надувалась и всю дорогу молчала.

Ничто не могло развеселить меня.

О, как на склоне наших лет

Нежней мы любим и суеверней…Это стихотворение почему-то связалось у меня с Танеевым, я его возненавидела и ужасно обрадовалась, когда узнала, что папа̀ его тоже не любит.

— Отвратительное стихотворение, — говорил он, — воспевает старческую слюнявую любовь»14.

Диана: Но, согласитесь, положение Софьи Андреевны в данной ситуации откровенно глупое.

Натали: А проявление чувств зачастую выглядит глуповато на взгляд стороннего наблюдателя. Оно предназначено для тех, кто этот накал разделяет.

Аделаида: Именно этим и вызвано стремление влюбленных скрывать свои чувства от сторонних глаз. Слишком уж это интимно и не предназначено другим. Имеется адресат.

Диана: Но вот в случае Софьи Андреевны взаимности и не наблюдалось. Я влюбленность в Танеева имею в виду.

Натали: Конечно. Там такая разница в возрасте, лет 12-ть.

Аделаида: Подумаешь? Сейчас это мало кого останавливает. Оглянитесь вокруг, куча подобных пар.

Натали: Так это сейчас. Тогда же это был явный нонсенс.

К ИСТОРИИ СЕМЕЙНОЙ ТРАГЕДИИ ТОЛСТОГО

IV

Л. Ф. Анненкова в 1913 г. так вспоминала об увлечении Софьи Андреевны Танеевым:

«Относительно Танеева Софья Андреевна говорила, что как жена она верна Льву Николаевичу, но в чувствах своих она свободна и что она не может заставить себя любить или не любить, и прямо признавалась, что любит Танеева. Где Танеев в концерте, там и она. Рядилась для него я не знаю как. Некоторое время она думала, что он ее любит, но потом убедилась, что нет. Он относился к ней весьма сдержанно, и видно было, что ему неловко. Лев Николаевич очень страдал, знаете, ну прямо ему за нее, просто как за человека, больно было. Ведь все тогда знали и говорили об этом»15.

Увлечение жены было очень мучительно Толстому. Он смотрел на брак, как на такую связь, которая навсегда соединяет людей. В период тоски Софьи Андреевны по Ваничке он писал И. Б. Файнерману: «Я более, чем когда-нибудь, теперь, когда она так страдает, чувствую всем существом истину слов, что муж и жена — не отдельные существа, а одно»16.

В черновом письме жене своего старшего сына, М. К. Толстой, Лев Николаевич писал 22 ноября 1896 г.: «Я не то что верю, а знаю, сознаю и чувствую всем существом своим, что брак — совершившееся соединение мужчины и женщины, от которого могут или могли произойти дети, — есть такой поступок, который навсегда связывает соединившихся людей»17.

При таком взгляде на брак чувство Софьи Андреевны к С. И. Танееву представлялось Льву Николаевичу уже изменой. Что же касается Софьи Андреевны, то она не верила в идеальную любовь. В самый разгар своего чувства к С. И. Танееву она записывает в дневнике: «Самая возвышенная любовь приводит к тому же — к желанию обладания и близости» (II, 131—132).

В своем дневнике Толстой, не называя Софью Андреевну и Танеева, записал целый ряд своих переживаний по поводу увлечения жены. 19 июля 1896 г. он пишет: «Дома за это время переживал много тяжелого». И далее: «Любовь к врагам. Трудна она, редко удается… как и все вполне прекрасное. Но зато какое счастье, когда достигаешь ее! Есть чудная сладость в этой любви, даже в предвкушении ее. И сладость эта как-раз в обратном отношении привлекательности предмета любви»18.

26 июля 1896 г.: «Всю ночь не спал. Сердце болит не переставая. Продолжаю страдать и не могу покорить себя богу… Не овладел гордостью и возмущением и не переставая болею сердцем»19.

30 июля: «Много еще страдал и боролся и не победил ни того, ни другого20… Поправило меня только сознание того, что надо жалеть, что она страдает и что моей вины нет конца»21.

31 июля: «Сердце болит. Измучен… Всем хорошо, а мне тоска, и не могу совладать с собой… Но не хочу. Надо терпеть унижение и быть добрым. Могу… Очень сердце болит. Не жалею себя, а ее»22.

14 сентября: «Я не освободился, не победил, а только прошло»23.

10 октября: «С С. хорошо; хотя и слаб, но борюсь любовью».

Ему казалось, что «прошло»; но это была ошибка. 20 декабря он записывает: «Сейчас разговор об искусстве и рассуждения о том, что заниматься искусством можно только для любимого человека. И нежелание сказать это мне. И мне не смешно, не жалко, а больно24. Отец, помоги мне. Впрочем, уже лучше. Особенно успокаивает — задача, экзамен смирения, унижения, совсем неожиданного, исключительного унижения. В кандалах, в остроге можно гордиться унижением, а тут только больно, если не принимать его, как посланное от бога испытание. Да, выучись перенести спокойно, радостно и любить».

21 декабря: «Плохо выучиваюсь. Все страдаю беспомощно, слабо… Думал (и почувствовал): есть люди, лишенные как эстетического, так и этического (главное, этического) чувства, которым нельзя внушить того, что хорошо, — еще менее, когда они делают и любят нехорошее и думают, что это нехорошее — хорошо… Не переставая болит сердце. Нет отдыха ни на чем почти… Гадко, что хочется плакать над собой, над напрасно губимым остатком жизни. А может быть так надо. Даже наверное так надо».

25 декабря: «Мне душевно лучше».

26 декабря: «Все ничего не пишу, но как будто оживаю мыслями. Бес все не отходит от меня»25.

5 января 1897 г.: «Все нечего записать хорошего о себе. Нет потребности работы, и бес не отходит»26.

12 января 1897 г. Толстой записывает: «Рано утром. Не сплю от тоски. И не виновата ни желчь, ни эгоизм, ни чувственность, а мучительная жизнь. Вчера сижу за столом: и чувствую, что я и гувернантка, мы оба лишние, и нам обоим одинаково тяжело. Разговоры об игре: Дузе, Гофман, шутки, наряды, сладкая еда идут мимо нас, через нас. И так каждый день и целый день. Не на чем отдохнуть. Таня, бедная, и желала бы когда-то, да слабая, с слабыми духовными требованиями натура. Сережа, Илюша… Бывает в жизни у других хоть что-нибудь серьезное, человеческое — ну, наука, служба, учительство, докторство, малые дети, не говорю уже заработок или служение людям, а тут ничего, кроме игры, всякого рода жранья и старческой flirtation или еще хуже. Отвратительно. Пишу с тем, чтобы знали хоть после моей смерти. Теперь же нельзя говорить. Хуже глухих — кричащие. Она больна, это правда, но болезнь-то такая, которую принимают за здоровье и поддерживают в ней, а не лечат. Что из этого выйдет, чем кончится?.. Не переставая молюсь, и осуждаю себя и молюсь. Помоги, как ты знаешь».

Затем через три дня, 15 января: «Рано утром. Почти всю ночь не спал, проснулся от того, что видел во сне все то же оскорбление. Сердце болит. Думал: все равно от чего-нибудь умирать надо. Не велит бог умирать ради его дела, надо так глупо, слабо умирать от себя, из-за себя. Одно хорошо — это то, что легко вытесняет из жизни. Не только не жаль, но хочется уйти от этой скверной, унизительной жизни. Думал и особенно больно и нехорошо то, что после того, как я всем божеским: служением богу жизнью, раздачей имения, уходом из семьи пожертвовал для того, чтобы не нарушить любовь, — вместо этой любви должен присутствовать при унизительном сумасшествии».

(GERMANY OUT) Leo TOLSTOY, *1828-1910+, Russian writer — Tolstoy with his wife Sophia Andreyevna in the garden of his home Yasnaya Polyana — Photograph, date unknown, c1890 (Photo by Archiv Gerstenberg/ullstein bild via Getty Images)

Но тут же Толстой сам и поправляет себя, согласно своему общему взгляду на жизнь: «Это скверные, слабые мысли. Хорошие мысли те, что это самое послано мне, это я должен нести, это самое нужно мне. Что это не должно, не может нарушать моей жизни служения богу».

Эту страницу своего дневника Толстой вырвал и передал для уничтожения В. Г. Черткову, который снял с нее фотографию, а подлинник уничтожил.

18 января Толстой записывает: «Уныло, гадко. Все отталкивает меня в той жизни, которой живут вокруг меня. То освобождаюсь от тоски и страданья, то опять впадаю»27.

31 января 1897 г. Толстой вместе с дочерью, Татьяной Львовной, уехал к своим старым хорошим знакомым, Олсуфьевым, в их подмосковное имение Никольское. Уехал он с целью отдохнуть от тяжелой для него суеты московской жизни. Софья Андреевна в то время собиралась в Петербург. Поводом поездки выставлялось желание повидаться с сестрой, жившей там с мужем, сенатором А. М. Кузминским. Но главной целью было побывать на симфоническом концерте, в котором участвовал Танеев.

Из Никольского Толстой 1 февраля пишет жене письмо, в котором высказывает ей свой взгляд и на ее увлечение вообще и на предполагаемую поездку в Петербург. Письмо это Софья Андреевна не опубликовала в изданном ею в 1913 г. (второе издание — 1915 г.) собрании писем к ней Льва Николаевича. Подлинник письма был впоследствии ею передан в Толстовский кабинет Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Ниже публикуем полностью это письмо.

5 февраля Софья Андреевна приехала в Никольское, а 6 февраля Толстой получил известие, что его друзья Чертков и Бирюков, жившие в Петербурге, высылаются за границу. Он поехал проститься с ними; вместе с ним поехала и Софья Андреевна. 14 февраля они вернулись в Никольское, а 16 февраля Толстой записывает в дневнике:

«Нынче уехала С. после огорчившего ее разговора. Женщины не считают для себя обязательными и не могут двинуться вследствие требований разума. У них не натянут этот парус. Они идут на веслах без руля»28. И затем, 17 февраля: «Ни за поэтом, ни за живописцем не бегают так, как за актерам и, главное, за музыкантом. Музыка производит прямо физическое действие, иногда острое, иногда хроническое»29.

Затем, 1 марта: «Для твердости и спокойствия есть одно средство: любовь, любовь к врагам. Да, вот мне задалась эта задача с особенной, неожиданной стороны, и как плохо я сумел разрешить ее. Надо постараться»30.

2 мая Толстой уехал из Москвы в Ясную Поляну. Софья Андреевна продолжала оставаться в Москве. «Отвратительная гадость», как называл Толстой отношения его жены к Танееву, продолжала быть для него мучительной.

«Никогда страдания не доходили до такой силы», — записал он 16 мая. — «Не могу притти ни к какому решению. Не думать? Нельзя. Решить же ничего не могу». Он не спит три ночи и не может работать. Наконец 18 мая записывает: «Кажется, пришел к решению. Трудно будет исполнить, но не могу и не должен иначе»31.

В четвертую бессонную ночь (того же 18 мая) он пишет жене письмо, которое кажется ему резким, и он уничтожает его. Пишет другое, но и этим остается недоволен и в пятую бессонную ночь, 19 мая, пишет третье письмо. Второе и третье письма Толстой оставляет жене, которая должна была приехать в Ясную Поляну, а сам уезжает к своему брату, Сергею Николаевичу, в его имение Пирогово, — отдохнуть от пережитых волнений. Верный своему взгляду на брак, он дает жене ряд советов о том, как развязать «наш грех», как он выражается.

Оба эти письма сохранились в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Они также не были опубликованы Софьей Андреевной в ее издании и воспроизводятся ниже впервые.

V

Ни письма, ни словесные увещания Толстого не производили действия на его жену. 3 июня 1897 г., по приглашению Софьи Андреевны, Танеев приехал в Ясную Поляну. В одном поезде с ним ехали в Ясную Поляну из Москвы вторая дочь Толстого, Мария Львовна, и ее муж, Николай Леонидович Оболенский. «Я вспоминаю, — рассказывает Н. Л. Оболенский, — скорбь и негодование моей жены, которая предвидела все страдания отца, которого она нежно любила. И действительно, сойдя в Туле, мы встретили на дороге Толстого в моральном состоянии, вызывающем сострадание, усталого, изможденного и несчастного. Он дружески поговорил с нами, ничего не сказав о причине своего состояния, и отправился продолжать свою сосредоточенную прогулку»32.

4 июня у Софьи Андреевны, как записала она в дневнике, был «тяжелый разговор с Львом Николаевичем о Сергее Ивановиче», а после обеда он «пришел меня звать с такой добротой — гулять, и мы отлично прошлись» (II, 112). На другой день он «очень горячо и хорошо толковал свои мысли об искусстве Сергею Ивановичу», и Софью Андреевну это «удивляло после всей его ревнивой злобы» (II, 113). Софья Андреевна не понимала душевного состояния своего мужа, старавшегося переломить себя и вызвать в себе «любовь к врагам», по его выражению.

Через месяц, 4 июля, Толстой узнал о новом, неожиданном для него приглашении Танеева в Ясную Поляну. Произошел резкий разговор (II, 134). Считая свою семейную жизнь разрушенной, Толстой 8 июля пишет жене письмо о своем уходе из Ясной Поляны, вследствие несогласия барских условий жизни с требованиями его совести. Письмо было написано в таких выражениях, что не могло вызвать и тени нареканий на Софью Андреевну за уход от нее мужа. Но письма этого Толстой не передал и ухода не осуществил. Повторилось то же, что было и в предыдущий приезд Танеева: «Он вдруг затих, — рассказывает Софья Андреевна, — стал добр, ездил вчера и верхом, и на велосипеде и на меня не сердится» (II, 136).

Что касается написанного Толстым 8 июля письма о своем решении уйти из Ясной Поляны, то он сохранил это письмо под обивкой одного из кресел, стоявших в его кабинете. На конверте, в который было положено это письмо, Толстой написал: «Вскрыть через пятьдесят лет после моей смерти, если кому-нибудь интересен эпизод моей автобиографии». В мае 1907 г. Софья Андреевна задумала устроить переобивку мебели. Узнав об этом, Толстой вынул письмо из кресла и передал его Н. Л. Оболенскому в конверте, на котором он теперь написал: «Отдать после моей смерти Софье Андреевне». Вскоре после смерти Тостого Оболенский исполнил его поручение.

По словам Н. Л. Оболенского, в конверте оказалось не одно письмо, а два. Прочитав одно из них, Софья Андреевна сказала: «Опять глупости, ревность и упреки» и разорвала письмо на мелкие кусочки33. Второе же письмо — от 8 июля 1897 г., в котором содержалось объяснение ухода Толстого несогласием условий жизни с его убеждениями, — она тотчас же отдала в печать, после чего оно перепечатывалось неоднократно34.

VI

12 июля 1898 г. Софья Андреевна уехала к своим знакомым, Масловым, в их имение Селище, Орловской губернии, где в то время гостил С. И. Танеев. Оттуда она заехала в Киев, к своей сестре Т. А. Кузминской, и с ней вместе 22 июля вернулась в Ясную Поляну. 25 июля в дневнике С. А. Толстой записано: «Я старалась, чтобы не отравить сестре ее пребывание в Ясной. Мы с ней много разговаривали, и она меня осуждала за мое пристрастие к Сергею Ивановичу и к музыке и за то, что огорчаю мужа» (III, 71).

28 июля Софья Андреевна записывает: «Свезла в Ясенки сестру Таню… Ходила одна по лесу, купалась и плакала. К ночи опять начались разговоры о ревности и опять крик, брань, упреки. Нервы не вынесли, какой-то держащий в мозгу равновесие клапан соскочил, и я потеряла самообладание. Со мной сделался страшный нервный припадок, я вся тряслась, рыдала, заговаривалась, пугалась. Не помню хорошенько, что со мной было, но кончилось какой-то окоченелостью» (III, 71).

Разговор Толстого с женой в эту тяжелую ночь был тогда же им записан в форме письма — повидимому, к Т. А. Кузминской. Эту рукопись, названную «Диалог», Софья Андреевна в числе других «ненужных», по ее выражению, бумаг Толстого передала М. Л. Оболенской. В 1907 г., по смерти М. Л. Оболенской, ее муж Н. Л. Оболенский передал эту рукопись В. Г. Черткову. Ниже воспроизводим впервые этот документ, проливающий яркий свет на семейную жизнь Толстого последних лет.

Об этом именно ночном разговоре Толстого с женой писала 7 августа 1898 г. Т. Л. Толстая Т. А. Кузминской: «… Между стариками была еще одна очень бурная сцена после твоего отъезда, и с тех пор все спокойно, но в мама̀ чувствуется озлобление и нелюбовь к нему, которые, конечно, ему очень чувствительны. Чем это кончится? Как они зиму проведут? Еду сейчас с Колей [Н. Л. Оболенским] смотреть соседнее имение. Если они [Оболенские] поселятся вблизи Ясной, то, может быть, папа̀ у них проведет зиму»35.

VII

В 1897 г. записи в дневнике Толстого о его переживаниях, вызванных отношениями его жены к Танееву, прекращаются (за исключением трех записей 1899—1902 гг., приводимых ниже).

Глухие, загадочные намеки находим в его письмах к В. Г. Черткову. Так, 12 июля 1897 г. Толстой писал ему, что «устал от борьбы с безнравственной жизнью». Более откровенно он делился своими переживаниями с горячо любившими его дочерьми. Так, 13 февраля 1898 г. он писал Марии Львовне: «У нас внешняя жизнь, как всегда, ужасна по своей пустоте и пошлости»36. 5 декабря 1898 г. писал обеим дочерям в ответ на их письма: «Положение ее [Софьи Андреевны] все то же — очень тяжелое и тяжесть которого для меня вы, несмотря на всю вашу любовь ко мне, понять не можете. Самое утешительное и укрепительное для меня то, что говоришь себе, что в этом моя задача. Да уж очень сложна и трудна»37.

9 декабря Толстой писал им же: «Мама играет на фортепиано, и я хотел сказать: радуюсь — стараюсь радоваться». Эта фраза становится понятной, если вспомнить, что и Толстой и его дочери связывали музыкальные занятия Софьи Андреевны с ее чувством к С. И. Танееву; поэтому ее музыка была тяжела семейным. 22 сентября 1897 г. Софья Андреевна записывает в дневнике: «Ужасно хочется музыки, но только-что я заикнулась, что поиграю, обе дочери враждебно на меня налетели» (II, 176).

24 ноября 1897 г. Софья Андреевна записывает: «Сергей Иванович ни разу у меня не был. Он что-нибудь слышал о ревности Льва Николаевича и вдруг изменил свои дружеские отношения ко мне на крайне холодные и чуждые. Как грустно и как жаль! А иначе объяснить его холодность и непосещение меня я не могу. Уж не написал ли ему что Лев Николаевич?» (III, 2).

Опасения Софьи Андреевны были напрасны: Толстой ни одним словом не обмолвился Танееву о чувствах к нему своей жены и не проявил к нему и тени недоброжелательства.

Доказательством этого служат дневники Танеева, в которых нет ни одной записи, говорящей о каком-либо неприязненном отношении к нему Толстого, а также письмо Танеева к Софье Андреевне Толстой от 8 декабря 1910 г., в котором он писал:

«Смерть Льва Николаевича, вызвавшая скорбный отклик во всем мире, особенно чувствуется теми, кто, подобно мне, имел счастливую возможность находиться с ним в личном общении и непосредственно испытывать всю обаятельность его светлой личности»38.

Аделаида: Вот даже не знаю, как относится к самоуверенности Софьи Андреевны в своем женском обаянии. Это же самое болевое женское место.

Натали: У кого? У вас?

Аделаида: А что, бывает иначе?

Натали: Бывает. На моей памяти самые некрасивые девушки зачастую считали себя чудо как прекрасными, а настоящие красотки обладали множеством комплексов по поводу своей внешности. Да вы на ту же Собчачку полюбуйтесь. Страшнее же поискать. Но, ничего. Позиционирует себя просто красавицей.

Диана: А с чего бы Софье Андреевне сомневаться в своих женских чарах? У неё тринадцать детей. Муж явно любит её. Чего бы и другим не разделять его чувства?…

Аделаида: Ну, знаете…

Натали: Знаете, а мне в этой ситуации жальче всего композитора. Попал, как кур в ощип.

Диана: Подумаешь! у него-то какие проблемы, кроме чувства некоторой неловкости? Да он и не сразу понял в чем дело. Лет несколько не понимал, икру кушал и конфекты.

Аделаида: Как неоднократно язвила Ирина Анатольевна. У нас творческие личности наивно полагают, что плоды их творчества страх как востребованы конкретными персоналиями. Мол, есть люди, которые «кюшать не могут» без «потребления» арт-продукции. Так ценят, так ценят …прям до потери пульса.

Натали: Да, не отдают себе люди отчета, что искусство — это продукт коллективного потребления для переживания коллективного катарсиса…

Аделаида: Так, держите себя в руках. Чувствую вы готовы договориться до много.

Натали: Да ладно, не переживайте вы так. Не буду грузить вас боле своим теоретизированием.

Аделаида: Да уж пожалуйста…

К ИСТОРИИ СЕМЕЙНОЙ ТРАГЕДИИ ТОЛСТОГО

VIII

4 октября 1899 г. Софья Андреевна записывает в дневнике: «Видела часто Сергея Ивановича… Лев Николаевич ревновать перестал. Какие романы, и в наши годы! Смешно» (III, 121).

На самом деле Толстой, конечно, не примирился с тем, что представлялось ему «унизительным сумасшествием». Ключ к пониманию его нового отношения к увлечению жены дает следующая запись в его дневнике от 28 сентября 1899 г.: «С. в Москве. Я выработал себе спокойствие не нарушавшееся: не говорить и знать, что так надо, что в этих-то условиях надо жить»39.

Но ежегодные летние поездки Софьи Андреевны для встреч с С. И. Танеевым в имение Масловых Селище продолжали быть мучительными для Толстого. В 1899 г. Софья Андреевна, забыв все то, что перестрадал ее муж в прошлом году из-за ее поездки, отправилась 5 августа по прошлогоднему маршруту: к Масловым и затем к сестре в Киев.

На следующий год Софья Андреевна опять выехала 10 августа в Москву и затем в Селище. 15 августа Толстой записывает в дневнике: «С. А. уехала в Москву и в гости. Сознание необходимости любви помогает мне». Вернулась Софья Андреевна 16 августа, а 21 августа Толстой записывает: «Все тот же экзамен и все та же практика. Немного лучше»40.

В 1901 г. поездка не состоялась — очевидно, вследствие тяжелой болезни Толстого, а в 1902 г., 4 августа, Софья Андреевна опять уезжает в Селище и возвращается 8 августа. Толстой в этот день записал в дневнике: «Очень тяжелый день. Болит печень, и не могу победить дурного расположения»41.

Между тем, и для Софьи Андреевны последнее свидание не принесло ожидаемого «счастья». Танеев был «погружен в работу музыкального учебника», на ее просьбу поиграть — «отказал, остался упорен, строго непроницаем и даже неприятен» (II, 200).

Танеев, вообще, не разделял тех чувств, какие питала к нему Софья Андреевна. Хорошо его знавший Л. Сабанеев пишет: «В этой тихой обители [в квартире Танеева] я увидал тех, кто в то время чаще всего навещал Сергея Ивановича. Это были: А. Аренский, которого С. И. очень любил и звал «Антошенька», Масловы, его приятельницы, старые девы, помещицы, сестры старика, председателя судебной палаты, графиня С. А. Толстая, М. Муромцева и некоторые музыканты. Масловы и музыканты всех наименований были «своими», и их появление (впрочем, во время уроков редкое и для С. И. нежелательное) не нарушало течения жизни и «стиля» С. И. Но появление Софьи Андреевны или М. Муромцевой выбивало С. И. из тона и колеи, — к «дамам» он питал страх, почтение и презрение одновременно и становился менее простым и естественным»42.

Бывали случаи, когда Софья Андреевна замечала, что Танеев избегал общения с ней; это было ей очень мучительно. Так было в марте 1898 г., когда они встретились на концерте, где исполнялся «Реквием» Верди. У Танеева был билет в партере, где была и Софья Андреевна, но он ушел наверх, на хоры. Софья Андреевна, однако, старалась объяснить себе его уход тем, что внизу «был весь high life, а он его избегает» (III, 37).

Подобный же случай привел и к прекращению отношений С. А. Толстой к С. И. Танееву. Инициатива разрыва исходила от Танеева.

IX

14, 15 и 16 апреля 1904 г. Софья Андреевна была в Москве на трех концертах под управлением Никиша. На последнем из этих концертов Танеев после антракта опять ушел из партера на хоры. 17 апреля Софья Андреевна уехала в Ясную Поляну, оставив С. И. Танееву письмо. Текст этого письма неизвестен; очевидно, Танеев его уничтожил. 19 апреля он записал в своем дневнике: «Нелепое письмо Толстой по поводу того, что в концерте после антракта я ушел. Писал ответ, но не докончил»43.

Между там, Софья Андреевна переживала тяжелое душевное состояние. «На душе камень», — записала она в своем «Ежедневнике»44 18 апреля. 19-го она «встала поздно, плакала, тоска, бессонница»; 20-го записано: «Тупо шью, тоскую».

Не выдержав этого состояния, она 27 апреля вновь поехала в Москву. Через два или три дня по приезде она написала С. И. Танееву письмо, приглашая его к себе.

Но Танеев, повидимому, решил воспользоваться этим случаем для того, чтобы прекратить свои посещения Софьи Андреевны, становившиеся для него тягостными. 30 апреля он послал ей следующий ответ:

Многоуважаемая Софья Андреевна. При разборе своих книг я нашел принадлежащую вам брошюру «Учение 12-ти апостолов», которую с благодарностью возвращаю. Я имел намерение написать до вашего отъезда отсюда ответ на письмо ваше от 19 апреля, явиться к вам и его вам вручить. Но, занятый почти без перерыва разборкой и укладкой своих нот и книг, не мог успеть этого сделать. По всей вероятности, я напишу это письмо по переезде на новую квартиру и пошлю заказным в Тулу, чтобы не пропало. Ранее, чем напишу его, я никаких вам объяснений дать не могу и потому у вас сегодня не буду. Желаю вам хорошо провести лето, всем вашим кланяюсь.

Остаюсь искренно вам преданный С. Танеев

Письмо это тяжело подействовало на Софью Андреевну. По записям в ее «Ежедневнике», 2 мая она чувствовала себя «очень мрачно»; 4-го записано: «Сплю больной душой»; 5-го: «Не могу проснуться, умерла во мне энергия жизни. Никто не спасет меня, — я погибаю». Но уже 6-го числа было «настроение сноснее», а 7 мая записано: «Борюсь с тяжелым настроением с страшной энергией».

11 мая Софья Андреевна опять едет в Москву, где у Масловых видится с Танеевым. Вернувшись 15 мая, 17 мая снова уезжает в Москву и опять у тех же Масловых видится с Танеевым. Но встреча ничего не изменила.

Когда она вернулась в Ясную Поляну, ей, поглощенной своим горем, муж показался «противно игрив, эгоистичен и очень здоров». Потом она «три дня не ела, не пила, лежала в темной комнате без жизни» (запись 25 мая). 26-го записано: «Встала, слаба, что-то сломилось во мне, и тяжело пережила я это последнее время».

Прошло лето, наступила осень, зима; опять начались поездки Софьи Андреевны в Москву. 14 ноября на концерте она сидела рядом с С. И. Танеевым и пригласила его к себе. Но Танеев, очевидно, твердо решил проводить намеченную линию. Он было ответил согласием, но на другой день послал Софье Андреевне следующее письмо:

Многоуважаемая Софья Андреевна, простите меня великодушно, если я сегодня у вас не буду. Причиной этому то обстоятельство, что я до сих пор не ответил на письмо ваше, присланное мне после концерта Никиша, и не дал тех объяснений, которые вы от меня настойчиво требовали. Не высказав своего мнения по поводу возбужденных вами вопросов, я не считаю себя вправе быть вашим гостем. Соображение это не пришло вчера в концерте мне на ум, но, когда я вернулся домой, представилось мне с полной ясностью. В извинение своей медленности скажу, что я, тотчас по получении вашего письма, начал излагать письменно свои объяснения, но, узнав от вас, что вы не желаете, чтобы мое письмо было отправлено на вашу здешнюю квартиру, ни в Ясную Поляну, тогда же оставил свою работу. В настоящую же минуту решительно не имею возможности опять за нее приняться по недостатку времени. Еще раз прошу вас извинить меня и принять уверение в совершенном почтении готового к услугам вашим С. Танеева.

Повидимому, Софья Андреевна написала на это письмо ответ, остающийся неизвестным (вероятно, Танеев его также уничтожил), на который Танеев, в свою очередь, на следующий же день ответил следующим письмом:

Многоуважаемая Софья Андреевна, если бы речь шла только о том, чтобы объяснить, почему я ушел в антракте с своего места и почему на следующее отделение уступил свое место другому, мне бы легко было на это ответить, указав хотя бы на то, что каждый из находящихся в концерте может беспрепятственно пользоваться правом как уступать свое место, так и выходить в антракте. Но затронутые в вашем письме вопросы захватывают собою целый ряд таких фактов, отношений, недоразумений, что объясниться ни просто, как вы того желаете, ни устно я не чувствую себя способным. Мне именно нужно предпринять работу, взвесить и обдумать каждое выражение и каждое слово. Но в настоящую минуту, по разным соображениям, в том числе и по материальным, я не имею возможности оторвать себя на несколько дней от той работы, которою занят. Поэтому вторично прошу вас извинить меня и принять уверение в совершенном почтении искренно вам преданного С. Танеева.

16 н[оября] 1904 г.

Софья Андреевна отнеслась к этим письмам уже гораздо спокойнее. По поводу первого из них она записала только: «Неприятное письмо». О втором никаких записей нет. Чувство было уже подкошено предыдущим решительным отказом Сергея Ивановича от посещения.

10 мая 1905 г. Софья Андреевна встретилась с С. И. Танеевым на похоронах их общей знакомой, В. И. Масловой, после чего записала в своем «Ежедневнике»: «С. И. просил извинения за ненаписанное объяснение, я высказала ему с горечью многое».

И тому, кто ранее изображался носителем всех добродетелей, выносится теперь суровый приговор: «Он толстокож и жирен и духовно и телесно».

29 сентября 1905 г., будучи в Москве и получив от Танеева ноты его новой вещи, Софья Андреевна отправила ему письмо, в котором робко приглашала его зайти. Она писала:

Очень благодарю вас, Сергей Иванович, за ноты и за обещание прислать и новое ваше произведение. Я продолжаю интересоваться вашими произведениями и люблю их. Жалею, что вы не пришли вчера к Масловым, мне необходимо бы было сделать вам несколько чисто деловых вопросов по поводу консерваторских дел, в которые меня вовлекли из Петербурга. Если найдете возможным, дайте мне случай получить от вас некоторые необходимые мне разъяснения, где и как хотите.

Преданная вам С. Толстая

Танеев пришел. Пили чай, поправляли письмо к вел кн. Константину Константиновичу о консерваториях. Произошло наконец и «объяснение о прошлом» — бывшем за полтора года до этого. Танеев объяснил свой уход на концерте от Софьи Андреевны словами: «Мысли мои обращались к вам, а я дорожил Никишем и Чайковским». Объяснение это вряд ли было искренним, но Софья Андреевна удовлетворилась им. «Было хорошо и дружелюбно», — записывает она.

Вновь Софья Андреевна виделась с Танеевым в Москве лишь 15 января 1906 г.; в этот день она обедала с ним у Керзиных, а 17 января была у него с М. А. Маклаковой. Повидимому, ничего значительного сказано не было. Но в один из следующих приездов в Москву, 21 февраля 1906 г., Софья Андреевна одна отправилась к Танееву и передала ему свои фотографические снимки. «Оба сдержаны и неестественны» — записала она в этот день в своем «Ежедневнике». Чувство ее постепенно возвращается к ней с прежней силой, но теперь она сдерживала его проявления.

7 января 1908 г. Танеев был в Ясной Поляне и много играл. «Мучительно хорошо, — записывает Софья Андреевна в «Ежедневнике». — Что-то безнадежное и прекрасное, как сон. Я плакала… Не надо, не надо».

21 февраля Танеев опять приехал в Ясную Поляну, и на другой день Софья Андреевна записывает в «Ежедневнике»: «День — праздник сердца. Днем ездила кататься по лесам [перечисляются спутники, в том числе и С. И. Танеев]. Вечером музыка, играл Сергей Иванович превосходно то же, что у Масловых. Я опять чуть не расплакалась, но сдержалась. Ох, эта песня без слов…».

Здравствующая ныне Варвара Михайловна Феокритова, бывшая переписчицей у Софьи Андреевны в 1908—1910 гг., рассказывала мне, что во время их частых прогулок по парку они много разговаривали, и любимым предметом разговоров Софьи Андреевны был Сергей Иванович Танеев.

П

Натали: А вам не кажется, что Софья Андреевна прекрасный манипулятор. И вся эта история с Танеевым — её способ противостояния стороннему влиянию на её мужа.

Диана: О чем речь?

Натали: Да в той же Вики есть отголоски тех событий.

К 1880-м годам относится появление в окружении Толстого Владимира Григорьевича Черткова, который оказал значительное влияние на писателя и его семью и которого называют самой влиятельной фигурой в окружении Толстого с середины 80-х годов до смерти писателя[76]. После знакомства в октябре 1883 года Чертков быстро стал единомышленником и помощником Толстого[77], они вели обширную переписку, составляющую пять томов собрания сочинений писателя[78]. В 1884 году Владимир Григорьевич в сотрудничестве с издателем И. Д. Сытиным организовал издательство «Посредник», целью которого было издание дешёвых, доступных простому народу книг, в которых публиковалась беллетристика и публицистика морально-этического характера[79]. Чертков был единственным человеком, которого Толстой допускал к себе практически в любое время и без приглашения. После организации издательства Чертков ввёл в практику редактирование текстов писателя, с чем он неожиданно легко соглашался. В частности, Чертковым вносились правки в текст «Кавказского пленника»[80]. Одной из его идей стало переписывание текстов старых произведений Толстого с оставлением пробелов и широких полей, чтобы он мог вносить новые правки. Лев Николаевич писал: «Если бы Черткова не было, его надо было бы придумать»[81].

В мае 1885 года Владимир Григорьевич с матерью поехал в Англию и занимался изданием на английском языке запрещённых в России произведений Толстого: в первой книге печатаются «Исповедь», «В чём моя вера?» и «Краткое изложение Евангелия»[82]. Влияние Черткова дошло до того, что в июле 1885 года он в письмах предлагал Толстому бросить семью, объясняя это неприятием родными философии изменившегося Толстого. Всё это приводило к серьёзным семейным конфликтам между Толстым и его женой[83]. (ВикипедиЯ)

Диана: Упс!

Аделаида: Помнится потом были всяческие запракидоны с желанием «все отдать», после чего в 1982-ом писатель отдает это «все» жене и детям. Представляете, сколько нервов бедной женщине на такое надо? Никакого здоровья не хватит.

Диана: Точно же! Немногим позже с тем же Саввой Морозовым не церемонились.

Натали: Во-о-от. Хорошо, что Софья Андреевна, женщина практическая, изучила своего мужа. Нашла его болевую точку — ревность и стала её эксплуатировать, чтобы уменьшить влияние Черткова. Боязнь потерять жену — хороший сдерживающий фактор.

Диана: Да с чего вы взяли!? Все эти перипетии исследователи извлекли много позже из переписки и дневников.

Аделаида: Ой, ну вы, как маленькая. Коли Лев Николаевич давал читать жене свои дневники, думаете он мог удержаться в порыве чувств, чтобы не заглянуть в её? Я б на месте Софьи Андреевны такого бы понаписала в расчете на его чтение… М-м-м-м…

Диана: Бог миловал Толстого от вас…

Аделаида: Кто знает… кто знает… о подлинных глубинах женской души…

(Продолжение следует)

Читать по теме:

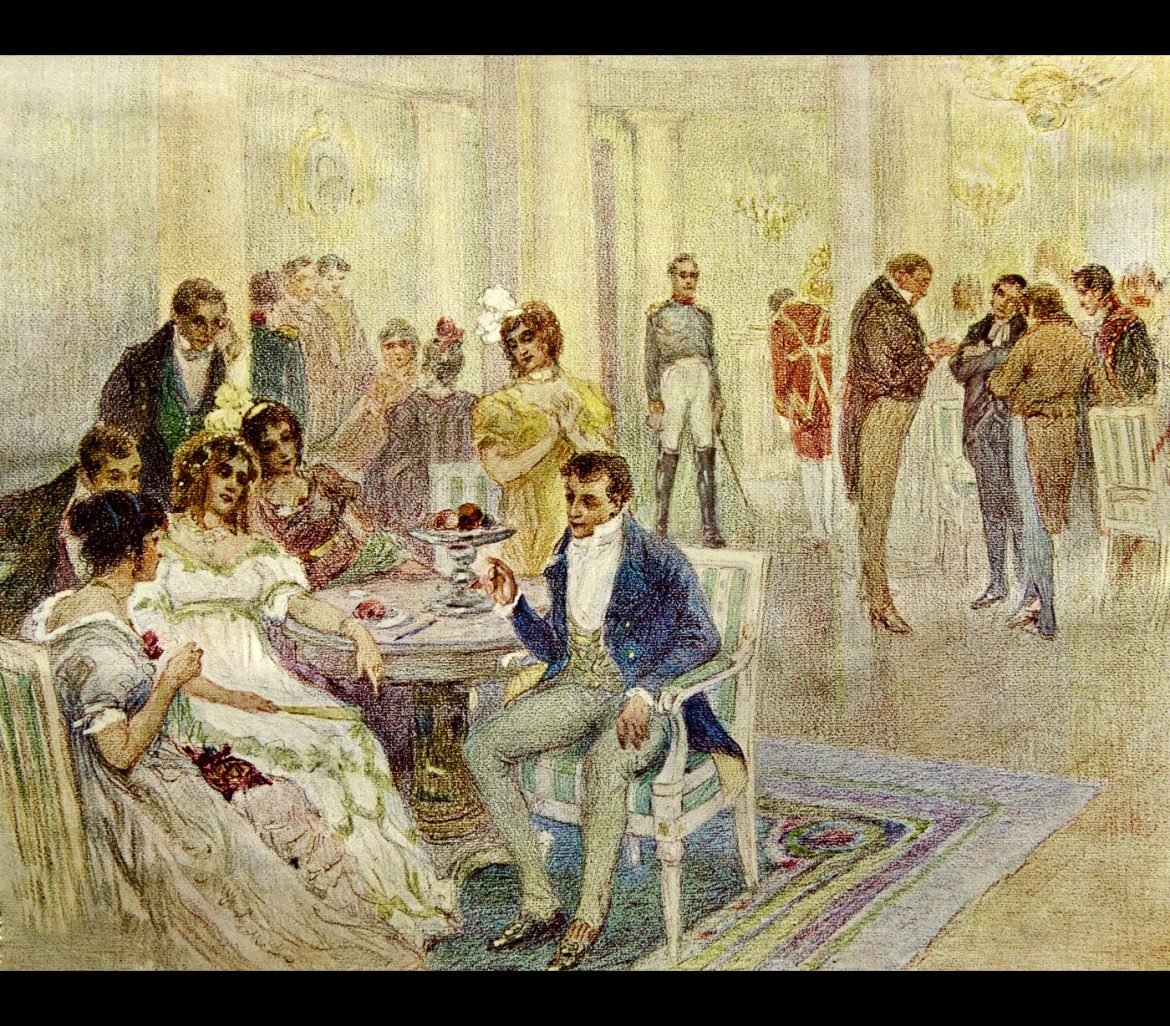

- А у Анны Павловны Шерер… Часть I

- А у Анны Павловны Шерер… Часть II

- А у Анны Павловны Шерер… Часть III