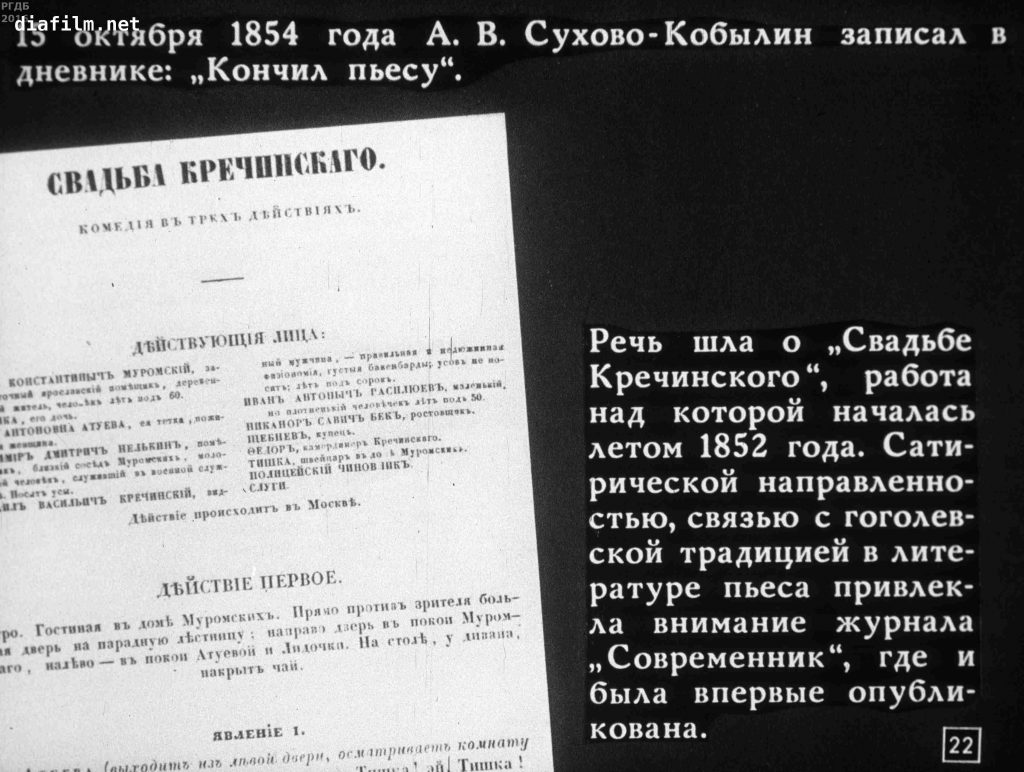

Александр Васильевич Сухово́-Кобылин ворвался в русскую литературу с комедией «Свадьба Кречинского» в 1854 году, в период, когда ему было совсем не до шуток. Да и не готовился он к литературному поприщу, как любой человек его круга. Но жизнь поставила его в такие обстоятельства, что-либо он мог, доведенный до отчаяния, сойти с ума, либо свести счеты с жизнью, либо мстительным пером своим отомстить обидчикам-чиновникам. Что он и сделал, припечатав их к позорному столбу на почти два столетия. Но обо всем по порядку.

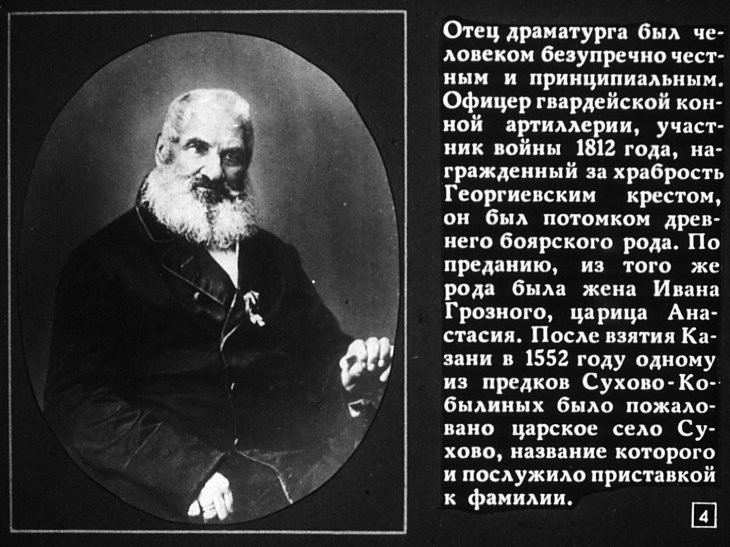

А.В. Сухово-Кобылин родился в 1817 году в селе Воскресенское под Москвой (теперь это село называется Птичное и входит в Троицкий округ столицы). В своей «Автобиографии» он уточняет – родился «в московском доме Сухово-Кобылиных, состоящем в Приходе Харитония в Огородниках… его предки играли важную роль при дворе Ивана Грозного». Действительно, в архиве семейства хранились указы не только Ивана IV, но и Петра 1 «на жалованные роду Сухово-Кобылиных города и села». Их род восходил к боярину Андрею Кобыле — общему с Романовыми предку. И не случайно Александр Васильевич был крестником царя Александра I, да и назван в честь императора. Хотя тут совпало и то, что деда тоже звали Александром. Он был полным тезкой деда, женатого на графине Е.И. Мусиной-Пушкиной, сестре известного собирателя, коллекционера, государственного деятеля графа А.И. Мусина-Пушкина. В семье было трое детей, из которых отец драматурга Василий, был старшим (второй сын – Алексей, был женат на Елизавете Алмазовой, дочь Варвара стала женой князя В. М. Яшвили).

А.В. Сухово-Кобылин родился в 1817 году в селе Воскресенское под Москвой (теперь это село называется Птичное и входит в Троицкий округ столицы). В своей «Автобиографии» он уточняет – родился «в московском доме Сухово-Кобылиных, состоящем в Приходе Харитония в Огородниках… его предки играли важную роль при дворе Ивана Грозного». Действительно, в архиве семейства хранились указы не только Ивана IV, но и Петра 1 «на жалованные роду Сухово-Кобылиных города и села». Их род восходил к боярину Андрею Кобыле — общему с Романовыми предку. И не случайно Александр Васильевич был крестником царя Александра I, да и назван в честь императора. Хотя тут совпало и то, что деда тоже звали Александром. Он был полным тезкой деда, женатого на графине Е.И. Мусиной-Пушкиной, сестре известного собирателя, коллекционера, государственного деятеля графа А.И. Мусина-Пушкина. В семье было трое детей, из которых отец драматурга Василий, был старшим (второй сын – Алексей, был женат на Елизавете Алмазовой, дочь Варвара стала женой князя В. М. Яшвили).

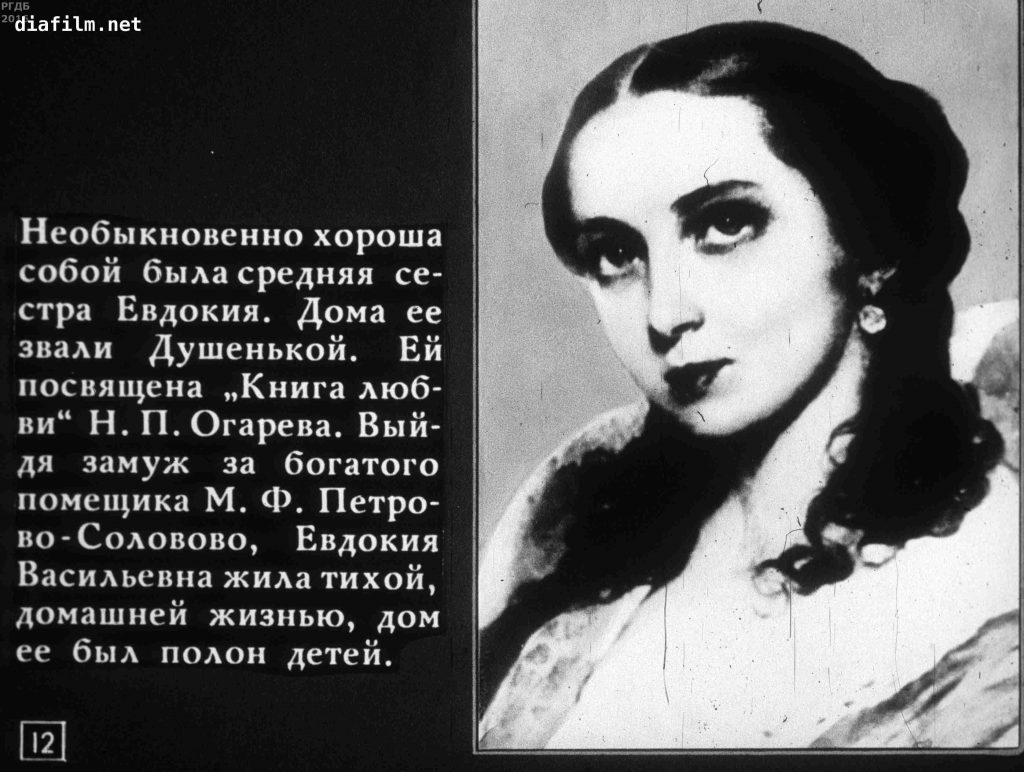

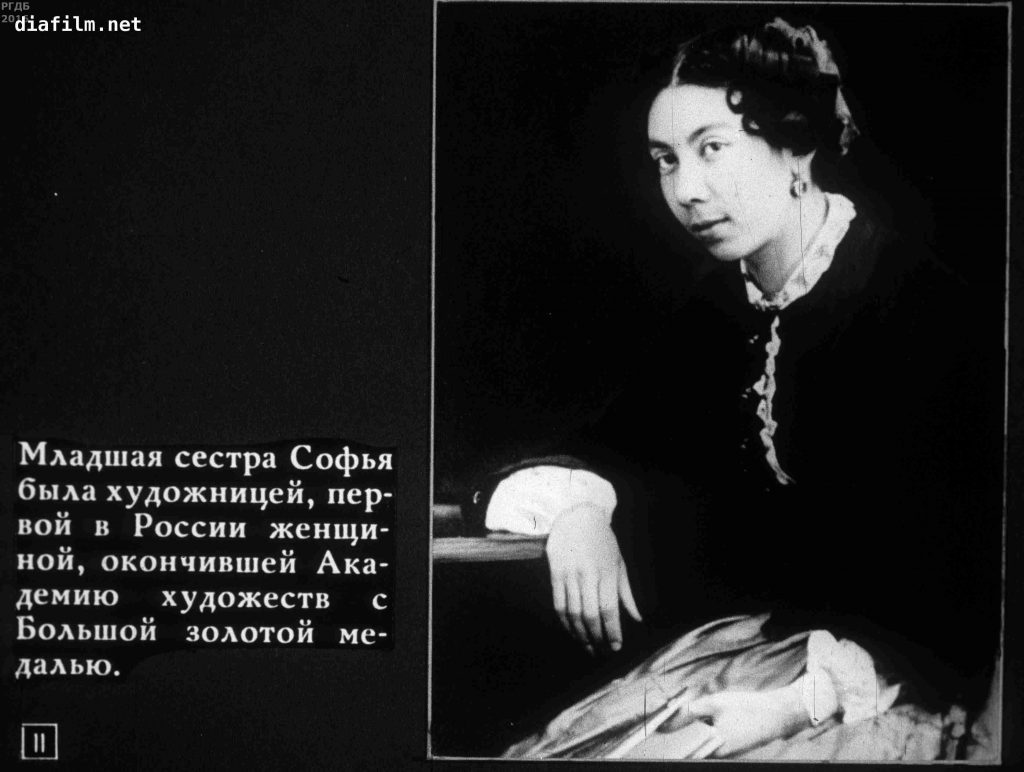

Сухово-Кобылины были не только аристократами, но и очень состоятельными людьми: драматург был наследником крупнейших в империи чугуноплавильных заводов и обладателем тысяч крепостных душ, владельцем обширных родовых имений в пяти губерниях. Богатство было заслугой матери Марии Ивановны (урожденной Шепелевой), ее хозяйственности, экономической смекалке и твердой руке, управлявшей всем – и домом, и заводами, и имениями. Отец был мягче и безалабернее, настоящий московский барин, хотя и полковник, ветеран Отечественной войны 1812 года, дошедший до Парижа. Помимо Александра было еще трое талантливых красавиц-дочерей: Елизавета, Евдокия и Софья, которые тоже оставили след в русской культуре. Елизавета вышла замуж за графа Салиаса де Турнемир и вошла в русскую литературу как писательница Евгения Тур, Софья стала первой женщиной художницей в России, а Евдокия устроила судьбу с полковником М.Ф. Петрово-Соловово, продолжила род (у нее было пятеро детей).

Сухово-Кобылины были не только аристократами, но и очень состоятельными людьми: драматург был наследником крупнейших в империи чугуноплавильных заводов и обладателем тысяч крепостных душ, владельцем обширных родовых имений в пяти губерниях. Богатство было заслугой матери Марии Ивановны (урожденной Шепелевой), ее хозяйственности, экономической смекалке и твердой руке, управлявшей всем – и домом, и заводами, и имениями. Отец был мягче и безалабернее, настоящий московский барин, хотя и полковник, ветеран Отечественной войны 1812 года, дошедший до Парижа. Помимо Александра было еще трое талантливых красавиц-дочерей: Елизавета, Евдокия и Софья, которые тоже оставили след в русской культуре. Елизавета вышла замуж за графа Салиаса де Турнемир и вошла в русскую литературу как писательница Евгения Тур, Софья стала первой женщиной художницей в России, а Евдокия устроила судьбу с полковником М.Ф. Петрово-Соловово, продолжила род (у нее было пятеро детей).

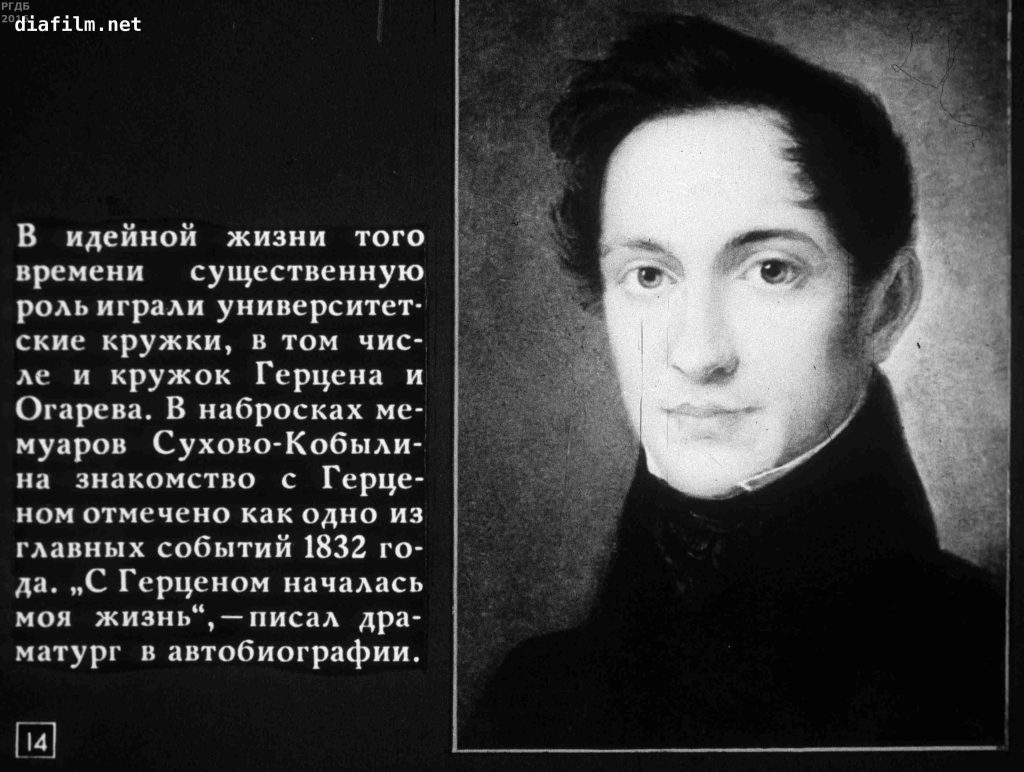

В 16 лет А.В. Сухово-Кобылин поступил в Московский университет на физмат философского факультета, отличился, получив высшие медали за работы: по математике – золотую, «О равновесии гибкой линии с приложением к цепным мостам», серебряную – за философское сочинение.

В 16 лет А.В. Сухово-Кобылин поступил в Московский университет на физмат философского факультета, отличился, получив высшие медали за работы: по математике – золотую, «О равновесии гибкой линии с приложением к цепным мостам», серебряную – за философское сочинение.

Затем он продолжил обучение в Гейдельберге и Берлине, в совершенстве изучил 4 языка. Вот что он писал об этом периоде своей жизни: «В 1838 году за представленное по конкурсу сочинение по математическому отделению на тему: «Теория цепной линии» награжден золотой медалью и, как кандидат эминент, был представлен высшему начальству, которое дало право избрать по желанию министерство для служения.

Затем он продолжил обучение в Гейдельберге и Берлине, в совершенстве изучил 4 языка. Вот что он писал об этом периоде своей жизни: «В 1838 году за представленное по конкурсу сочинение по математическому отделению на тему: «Теория цепной линии» награжден золотой медалью и, как кандидат эминент, был представлен высшему начальству, которое дало право избрать по желанию министерство для служения.  По окончании курса по желанию родителей выехал в Германию в Гейдельбергский университет, для дальнейших занятий по философии, под руководством профессора философии фон Мельдека, причем слушал курсы философии права профессора Захарии, всемирной истории профессоров Шлоссера и Корнюма, символики и мифологии профессора Крейдера; в Берлинском университете курсы гегельянцев Габлера, Вердера и Мишелета, за сим годы с 1843 и по 1850-й провел в Париже и Москве в светской жизни».

По окончании курса по желанию родителей выехал в Германию в Гейдельбергский университет, для дальнейших занятий по философии, под руководством профессора философии фон Мельдека, причем слушал курсы философии права профессора Захарии, всемирной истории профессоров Шлоссера и Корнюма, символики и мифологии профессора Крейдера; в Берлинском университете курсы гегельянцев Габлера, Вердера и Мишелета, за сим годы с 1843 и по 1850-й провел в Париже и Москве в светской жизни».  Не только философия увлекала молодого талантливого аристократа, в это время он «зачитывался Гоголем до упаду», а в Париже его интересовали театры, особенно бульварные, где разыгрывали шутки, шаржи, пародии, предпочитал балаганы, где давали народный фарс, аристократическому «Одеону», куда ездила знать Франции.

Не только философия увлекала молодого талантливого аристократа, в это время он «зачитывался Гоголем до упаду», а в Париже его интересовали театры, особенно бульварные, где разыгрывали шутки, шаржи, пародии, предпочитал балаганы, где давали народный фарс, аристократическому «Одеону», куда ездила знать Франции.

Серьезные занятия естественными науками и философией, не мешали Сухово-Кобылину вести жизнь повесы, дон-жуана, увлекаться скачками, модами и модистками, быть душой Английского клуба и строчить на московского генерал-губернатора графа А.А. Закревского эпиграммы, называя его «венценосным рогоносцем». Жена Закревского Аграфена Федоровна, которую в свете прозвали зеленоглазою петербургскою сивиллой, была музой многих поэтов, в том числе Пушкина и Евг. Баратынского.

Красавица, покровительствовавшая в свете молодым людям, она была дочерью известного библиофила графа Федора Андреевича Толстого, доводилась кузиной художнику Ф. П. Толстому, двоюродной тёткой писателям А. К. и Л.Н. Толстым, троюродной сестрой княгине Е. И. Трубецкой, знаменитой жене декабриста. О ее ветрености ходили легенды. А.Я. Булгаков, сенатор, дипломат и московский почт-директор писал: «Желаю, чтобы неправда была, что говорят о Грушеньке, но дело сбыточное, все станется от этой избалованной ветреницы». А вот отзыв о ней князя А. В. Мещерского: «Закревская была женщина умная, бойкая и имевшая немало приключений, которыми была обязана, как говорили, своей красоте». Ходили слухи, будто Аграфена Федоровна утешала своих пылких молодых поклонников в зеленой комнате, а посетителей записывала в особую зеленую же книжечку, при этом все, что говорилось там, — а говорилось, как свидетельствуют современники, «нараспашку», — доносили Закревскому. Московские дамы избегали её общества, что нисколько ее не огорчало… Ну как мог пройти мимо такой колоритной дамы острому на язык Сухово-Кобылину и не откликнуться эпиграммами. Впрочем, именно они через несколько лет сыграют с ним злую шутку – аукнутся в связи с обвинением в убийстве любовницы.

У него и самого была бурная светская жизнь. В своей книге «Сухово-Кобылин. Роман-расследование о судьбе и уголовном деле» (ЖЗЛ, 2016 г.) В. Отрошенко описал некоторые забавы светских львов того времени: «Вернувшись в Россию, Александр Васильевич нашел в полном здравии своих прежних друзей, известных всей Москве донжуанов, игроков и авантюристов, среди которых были князь Лев Гагарин и двоюродный брат Герцена Николай Голохвастов. Играя ночи напролет, они уже успели разорить свои имения, сделать многотысячные долги, заложить ростовщикам фамильные бриллианты и снова разбогатеть на счастливой карте. Они с легкостью проматывали в три дня состояния, женились на богатых купчихах, чтобы на следующий день прокутить в столице всё их приданое, делали предложения французским актрисам и, пользуясь их незнанием православных обрядов, заказывали вместо венчания панихиду, после чего счастливые француженки считали себя законными женами русских князей. Как и в прежние университетские годы С.-Кобылин расточал время на светских раутах, за карточным столом, на ипподромах и в доме Голохвастова, где устраивались шумные обеды, балы, спектакли и ночные кутежи, на которых, как пишет Герцен, «вино лилось и музыка гремела».

В 1842 году С.-Кобылин стал лучшим жокеем России, выиграв на первой «джентльменской» скачке в Москве главный приз у лучшего петербургского жокея. «Выигрыш первого ездока-охотника из дворян, – писали газеты, – был приветствован обществом и публикой восторженно». В честь этого события на всех ипподромах России был учрежден приз имени С.-Кобылина, а какой-то французский художник изобразил победителя на акварельном портрете. Впоследствии С.-Кобылин завел в своем имении конезаводы, которые считались лучшими в России. Его лошади выигрывали призы на крупнейших скачках Европы.

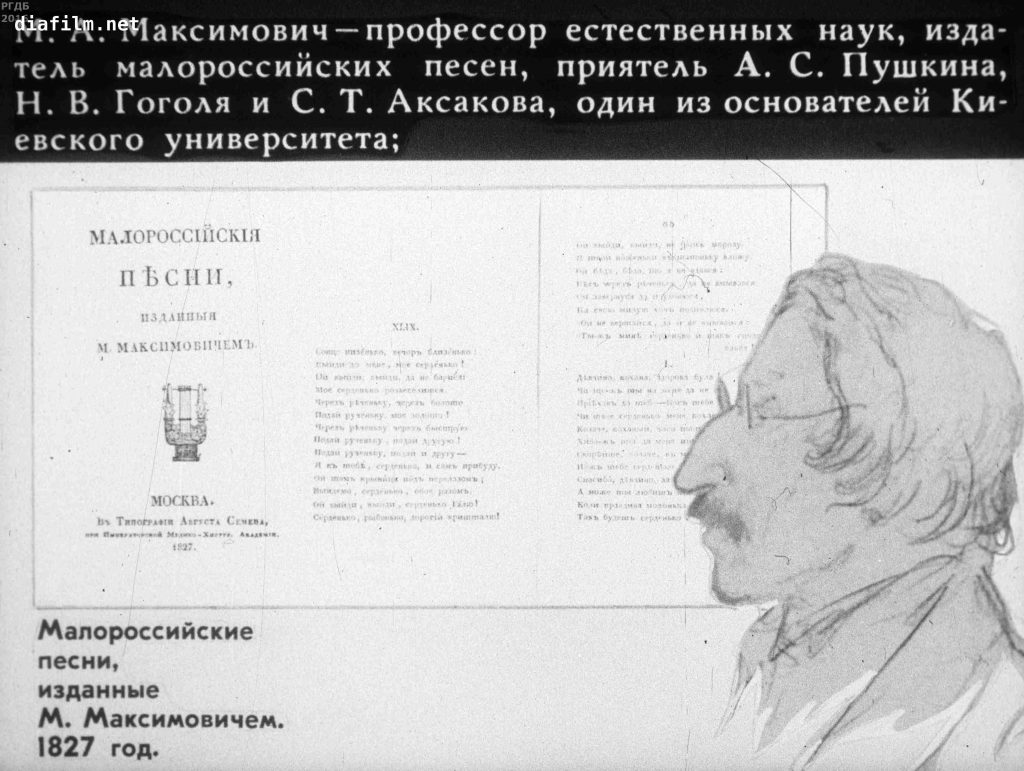

Несмотря на то, что он очень высоко ценил свою родовитость, это не мешало ему приятельствовать с молодыми профессорами Московского университета: Погодиным, Максимовичем, Надеждиным, которые часто бывали у него дома,

последний даже давал уроки его сестре Евдокии, которая влюбилась в молодого профессора Надеждина. Но когда встал вопрос о браке, именно С.-Кобылин более всех категорически воспротивился этому. Влюбленные хотели тайно обвенчаться, но родители увезли Елизавету «от греха подальше» за границу и вскоре, в 1938 году в Штутгарте ее выдали замуж за графа Анри Салиас-де-Турнемир, затем молодые переехали в Москву, но в 1844-м Анри Салиас-де-Турнемир был выслан из России за участие в дуэли. Уехал он один, бросив жену с тремя детьми.

В то время домашним учителем у этих детей был Е.М. Феоктистов, который стал впоследствии начальником Главного управления по делам печати, его имя стало синонимом подлейшего мракобесия, поскольку он не пропускал в печать много произведений, безжалостно вымарывал тексты Л. Толстого, Щедрина, Чехова и многих других. Этот человек сыграл свою недобрую роль и в судьбе Сухово-Кобылина, о чем будет сказано ниже. Феоктистов также принадлежал к племени рогоносцев. Правда, в отличие от Закревской, его жена Софья Александровна не была бессребреницей. А продвинул ее мужа на пост главного российского цензора брат драматурга А.Островского министр госимуществ М.Н. Островский, под началом которого служил Феоктистов. Вот такой зигзаг удачи…

Тем временем, С.-Кобылин в одну из поездок в Париж (1841 г.) познакомился с молодой белошвейкой Луизой Симон-Деманш. Уже через год она приехала в Петербург и устроилась модисткой в магазин портнихи Андрие на Невском. Там ее случайно увидел С.-Кобылин, зашедший по поручениям сестер в модный магазин. Она стала его любовницей, он перевез ее в Москву, снял целый этаж в доме графа Гудовича в центре города и загородный особняк в Останкино, предоставил слуг из своих дворовых, экипажи, более того, вскоре сделал ее купчихой, положил на ее имя капитал в 60 тысяч рублей серебром, купил бакалейную лавку на Неглинной и винный магазин в Охотном ряду, куда поставлял шампанские вина со своих заводов, находившихся в селе Хорошеве под Москвой, а также муку, мед, патоку и другие продукты из родовых имений. Француженка быстро вошла в роль московской купчихи, и хотя еле говорила по-русски, сразу усвоила барские привычки избивать чуть что крепостных. Да еще и жаловалась любовнику, а он вспыльчивый и скорый на расправу, тоже наказывал дворовых. Те терпели, до поры до времени.

Он не скрывал своей связи с бывшей белошвейкой, более того, познакомил ее с матерью, она стала доверенным лицом в делах семьи. Но в московское высшее общество он ее не ввел. Так продолжалось 7 лет. За это время у него появлялись и мимолетные связи, Луиза ревновала, они бурно ссорились и так же страстно мирились. Пока в 1850-м он не влюбился в Надин Нарышкину, урожденную баронессу Кнорринг. Ее брак с внуком сенатора А.Г. Нарышкиным оказался не очень счастливым, после рождения дочери, она вернулась к светскому образу жизни. Е. Феоктистов, бывший домашний учитель сестры С.-Кобылина, сотрудничавший с журналами «Современник», «Отечественные записки» и «Русская речь», писал: «В московском monde’e засияла новая звезда — Надежда Ивановна Нарышкина, которая многих положительно сводила с ума, на мой же взгляд, она далеко не отличалась красотой: небольшого роста, рыжеватая, с неправильными чертами лица, она приковывала, главным образом, какою-то своеобразною грацией, остроумной болтовней, тою самоуверенностью и даже отвагой, которая свойственна так называемым «львицам»». Ему вторил Б.Н. Чичерин (публицист, один из основоположников конституционного права), мол, у Нарышкиной «лицо было некрасивое, она вертлява и несколько претенциозна, но умна и жива, с блестящим светским разговором».

Видимо, умом, живостью, остроумием Нарышкина и покорила С.-Кобылина, которому уже приелась простенькая Деманш. Тем не менее с Луизой его связывали деловые и человеческие отношения. Он продолжал ей помогать, заезжал чуть ли не ежедневно. Но, конечно, любящей женщине этого было мало, она ревновала, писала ему страстные письма, а бывший любовник отсылал ей шутливые записки, называя ее за это «маменькой». В одной из них он приглашал ее к нему на чай, обещая «пронзить кастильским кинжалом», что на эзоповом языке того времени означало намек на близость. Впоследствии это письмо было приложено к делу и туповатый следователь увидел в этом угрозу жизни Луизы, что отягощало обвинение С.-Кобылина.

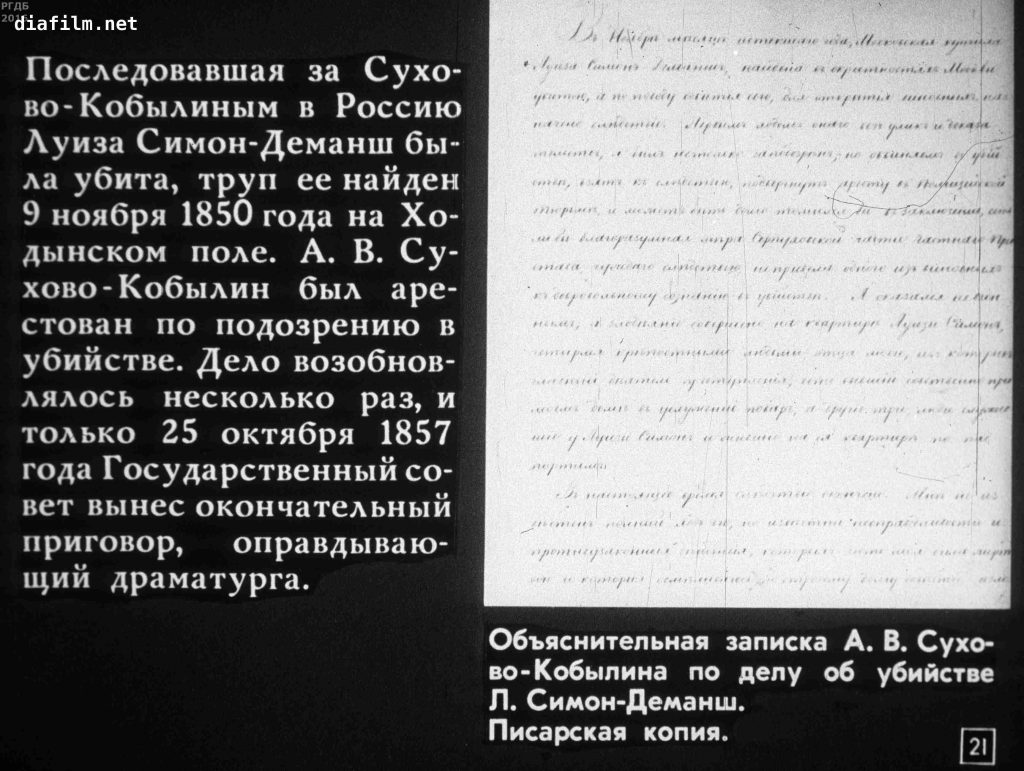

В какой-то момент француженка поняла, что любовь она уже не вернет и решила уехать во Францию, стала распродавать винный магазин, лавку. Казалось, вопрос решен ко всеобщему удовольствию. Но 7 ноября Луиза исчезла. А 10-го ее тело нашли с перерезанным горлом в овраге у Ваганьковского кладбища. Причем, в день ее исчезновения С.-Кобылин был на балу у Нарышкиной до 2-х часов ночи, и когда ему на следующее утро сообщили об исчезновении Луизы, бросился в полицию к московскому обер-полицмейстеру Ив. Лужину с требованием ее найти. Это ему тоже поставили в вину. Лужин объявил о начале следствия, обратив особое внимание включённых в комиссию лиц на поведение отставного титулярного советника С.-Кобылина, который указал направление поисков пропавшей женщины, а также «многократно изъявлял опасения, не убита ли она». Расследованием этого громкого дела на разных его этапах занимались генерал-губернатор Москвы граф А.А. Закревский, министр юстиции В.Н. Панин, члены Сената и Госсовета.

С самого начала расследования Закревский не устоял перед желанием отомстить шутнику, который писал оскорбительные эпиграммы и над ним хохотала вся Москва. Посему он велел учредить за С.-Кобылиным тайный надзор. Одновременно дал разрешение на допрос Н. Нарышкиной (которая была близкой подругой его дочери Лидии, невесткой канцлера К. Нессельроде). Наутро после допроса Нарышкина спешно и тайно покинула Россию. Она отправилась в Париж, где спустя полгода родила дочь от С.-Кобылина, которую назвали Луизой в честь Симон-Деманш.

(Там она спустя какое-то время стала женой А. Дюма-сына, растившего эту девочку. С.-Кобылин после закрытия уголовного дела часто их навещал и дружил с младшим Дюма. Кроме встреч и переписки, С.-Кобылин и Дюма вместе готовили текст «Свадьбы Кречинского» для постановки в парижских театрах).

После обнаружения тела, провели обыск в доме Луизы, по подозрению в убийстве были арестованы 20-летний повар Ефим Егоров, обучавшийся на одной из лучших петербургских кухонь, 18-летний кучер Галактион Козьмин, а также горничные — 27-летняя Аграфена Кашкина и 50-летняя Пелагея Алексеева (она скончалась в 1853 году в тюрьме, не дождавшись приговора). Повара посадили в «секретную комнату», кормили соленой рыбой без воды, поднимали на дыбе, и через 4 дня он сознался в преступлении. Егоров дал такие подробные свидетельства, о том, как душили, избивали, а потом свезли тело на кладбище, уже там перерезав жертве горло, что Московский надворный суд признал всех четверых крепостных виновными. Мотивом убийства повар назвал месть хозяйке, которая их постоянно наказывала. Но если от собственного барина они готовы были терпеть несправедливость, то барские замашки его любовницы только озлобляли слуг. Последней каплей была история с дворовой девушкой, сестрой повара, ее по требованию Луизы сослали в деревню за мужика замуж. Трое других слуг подтвердили рассказ Егорова. Прояснился вопрос и с кровавыми пятнами, обнаруженными во флигеле С.-Кобылина, у которого параллельно провели 3 обыска: согласно показаниям повара, накануне он использовал это помещение для забоя кур и цыплят.

Допросили и С.-Кобылина, после чего тоже посадили в «секретную комнату», о чем он в июне 1951 года жаловался в письме Николаю I: «Сначала я был заперт в секретный чулан Тверского частного дома вместе с ворами, пьяною чернью и безнравственными женщинами». Потом в закрытом экипаже более 2-х часов возили по Москве, и тоже водворили в «секретную» камеру на трое суток. За это время о нем как бы забыли. Позже в дневнике он признался, что тюрьма резко повлияла на его жизненный настрой: «Жизнь начинаю постигать иначе. Труд, труд и труд. Моё заключение жестокое, потому что безвинное — ведёт меня на другой путь и потому благодатное». Через два дня после признания дворовых, 22 ноября, С.-Кобылина освободили, запретив покидать Москву. Егорову присудили 90 ударов плетьми и 20 лет в рудниках, кузнецу Козьмину и Кашкиной – по 80 плетей, первого на 15 лет в рудники, вторую на заводы на 22 года, Алексеевой – 60 ударов плетью и 15 лет каторги.

Допросили и С.-Кобылина, после чего тоже посадили в «секретную комнату», о чем он в июне 1951 года жаловался в письме Николаю I: «Сначала я был заперт в секретный чулан Тверского частного дома вместе с ворами, пьяною чернью и безнравственными женщинами». Потом в закрытом экипаже более 2-х часов возили по Москве, и тоже водворили в «секретную» камеру на трое суток. За это время о нем как бы забыли. Позже в дневнике он признался, что тюрьма резко повлияла на его жизненный настрой: «Жизнь начинаю постигать иначе. Труд, труд и труд. Моё заключение жестокое, потому что безвинное — ведёт меня на другой путь и потому благодатное». Через два дня после признания дворовых, 22 ноября, С.-Кобылина освободили, запретив покидать Москву. Егорову присудили 90 ударов плетьми и 20 лет в рудниках, кузнецу Козьмину и Кашкиной – по 80 плетей, первого на 15 лет в рудники, вторую на заводы на 22 года, Алексеевой – 60 ударов плетью и 15 лет каторги.

Эта история наделала много шума в обществе. Те, кто завидовал положению в свете и богатству Сухово-Кобылина, кто пострадал от его эпиграмм или карточных выигрышей, а, в особенности, обманутые им мужья, подняли целую кампанию против него.

Общественное мнение подогревалось и сплетней Феоктистова, основанной на признании горничной Луизы, что ее хозяйка, ревнуя к Нарышкиной, ходила к ее дому, «высматривая, там ли барин». И будто бы Нарышкина, увидев, как Деманш заглядывает в окна, и чтобы уязвить ее, подозвала ничего не подозревавшего С.-Кобылина и стала нарочно целоваться с ним. По этой версии, Нарышкина и наняла слуг, чтобы избавиться от соперницы. Но более популярной в московском высшем свете стала другая, переиначенная и дополненная. Будто 7 ноября Луиза неожиданно пришла к С.-Кобылину и застала там Нарышкину, устроила скандал, дала ей пощечину и будто «пылкий» любовник, схватив тяжелый шандал с полки камина, запустил его в обидчицу и убил ее. Затем он позвал крепостных и пообещав им «вольную», деньги, мягкий приговор, попросил взять вину на себя. О вспыльчивости и гневливости Кобылина знали многие, да и сама сестра его писательница Евгения Тур, рассказывала о нём как о человеке горячем и неудержимом: он не щадил проштрафившихся слуг и был способен за обедом разбить посуду «из-за не понравившегося ему блюда». Поэтому в свете вполне поверили в эту сплетню и долго еще она бродила по светским гостиным.

Еще одна версия была озвучена Л.Толстым в письме к своей тетке Т. Ергольской: «Некто Кобылин содержал юную госпожу Симон, которой дал в услужение двух мужчин и одну горничную. Этот Кобылин был раньше в связи с госпожой Нарышкиной, рождённой Кнорринг, женщиной из лучшего московского общества и очень на виду. Кобылин продолжал с ней переписываться, несмотря на связь с госпожой Симон. И вот в одно прекрасное утро госпожу Симон находят убитой, верные улики показывают, что убийца — её собственные люди. Это куда ни шло, но при аресте Кобылина полиция нашла письма Нарышкиной с упрёками, что он её бросил, и с угрозами по адресу госпожи Симон. Таким образом, и с другими возбуждающими подозрение причинами, предполагают, что убийцы были направлены Нарышкиной». То есть, это третья версия, по которой не француженка, а Нарышкина была брошена Кобылиным, и вот из ревности решилась на устранение соперницы. Никакого отношения к реальной ситуации эта история, конечно, не имела, но ведь Л. Толстой поверил в нее и даже способствовал ее распространению, чего же было ждать от других… Кстати, Феоктистов в своих мемуарах писал, захлебываясь от восторга, что «скандал был чрезвычайный, а Нарышкина стала притчей во языцех». Именно после этого последовал допрос Нарышкиной, после чего она спешно выехала во Францию.

Негативное мнение светского общества о С.-Кобылине повлияло и на членов Московского надворного суда, 13 сентября 1851 года приговор крепостным не был единодушным, почему Дело автоматически пошло в следующую инстанцию — Московскую уголовную палату, которая приостановила исполнение наказания слугам. Узнав об этом, сознавшиеся было в преступлении повар Егоров и его подельники, ровно через два месяца, 13 ноября отреклись от своих показаний. Егоров обвинил частного пристава в истязаниях и принуждению, более того еще и оговорил барина, будто тот в письме обещал за признательные показания «1500 рублей серебром и ходатайство об облегчении участи». Отречение показаний остальных тоже не заставило себя ждать. Кучер Г. Козьмин сообщил, что год назад «был обольщён частным приставом Хотинским, который также зачитал ему письмо от Александра Васильевича: за признание в убийстве хозяйки ему посулили не только деньги, но и вечную свободу». Горничная Аграфена Кашкина заявила: «Что же показано мною при следствии, что она убита Егоровым и Козьминым в спальне, то сознаюсь как перед Богом, велел мне так говорить барин Александр Васильевич. 8 числа ноября того года, придя к нам утром, он обещал награду и защиту».

Вот что записал в своих мемуарах А. Рембелинский (племянник соседа-помещика С.-Кобылина по имению, актер-любитель) со слов Голембовского, посещавшего 60-летнего драматурга в его имении Кобылинке: «Тем временем опытный ходок[1] посоветовал обвиненным отречься…» Иными словами, вряд ли невежественные слуги сами сообразили, что возможностью отречься от прежних показаний им выпадает шанс спасти себя от каторги. Тут явно видна ловкая рука какого-то «ходока», который и посоветовал очернить С.-Кобылина. И тоже не без наущения того, кто так и остался неопознанным врагом драматурга. Разумеется, никаких вымышленных писем С.-Кобылина с обещанием денег и вольностей крепостным не нашли. Да и частные приставы Хотинский и Стерлигов отрицали своё участие в подкупе. Ввиду этих новых обстоятельств граф Закревский передал Дело на рассмотрение в Сенат, высказав мнение, что С.-Кобылин причастен к убийству. Более того, в секретном письме, адресованном главному начальнику III отделения А.Ф. Орлову, Закревский писал, что «убийство Деманш было вынуждено необходимостию спасти репутацию соперницы». Мстительность графа и в особенности этот странный донос заставляет предполагать, что он и есть возможный «интересант», как тогда говорили, который направлял следствие по ложному следу, преследуя цель отомстить за насмешки и подмоченную репутацию. В декабре 1852 года на слушаниях дела об убийстве Деманш три сенатора высказались за оправдание С.-Кобылина, один — И. Н. Хотяинцев — выступил против: по его мнению, слуги не имели отношения к преступлению, зато вина С.-Кобылина казалась ему «вероятной».

О том, почему Хотяинцев выступил против, есть забавный рассказ С.-Кобылина, записанный с его слов Голембовским и опубликованный А.Рембелинским в «Русской старине»: «Когда дело поступило в Сенат, оно находилось у одного дельца N и все зависело от того, какое он даст направление. С.-Кобылину сказали, что надо обратиться к нему, но не с пустыми руками. Поехал с 5 тысячами рублей ассигнацией. Этот N принял С.-Кобылина в своем сенатском кабинете и обещал все устроить, мол, заключение будет в его пользу. После этого С.-Кобылин решил удостовериться в точности слов прокурора и поехал в департамент, посмотрел Дело и ужаснулся. В заключении были несуществующие против него улики. Поехал обратно к N и, когда пригрозил скандалом, тот съел на его глазах банкнот со словами: «Зовите! здесь зерцало Империи – не докажите!» На что Сухово-Кобылин только развел руками и воскликнул: «Картина!» Сцена эта воспроизведена в его пьесе «Дело».

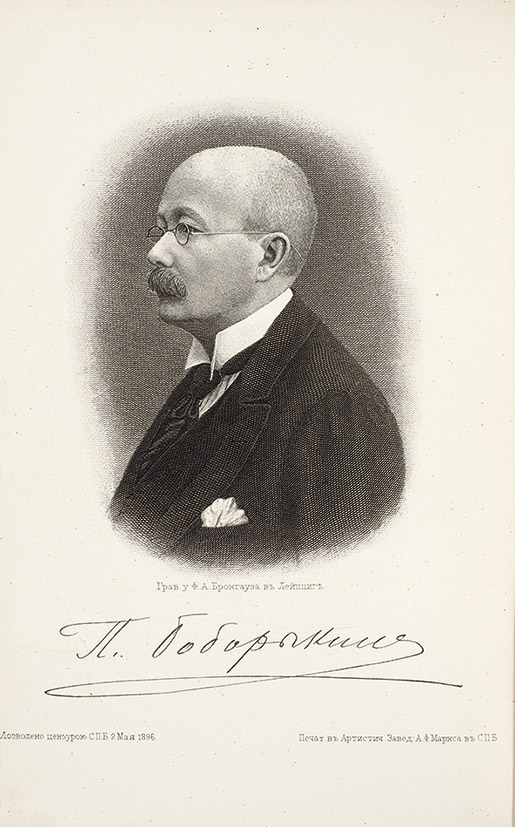

Есть еще одно свидетельство об этой истории, записанное писателем Боборыкиным. Впервые он увидел С.-Кобылина в Петербурге в Итальянской опере в начале 1860-х, когда в антрактах тот входил в ложи «львиц». Директор Департамента мануфактур и торговли А. Бутовский рассказал беллетристу, что в тот вечер, когда была убита Луиза, он был в Москве на балу у Нарышкиной, который закончился в 2 часа ночи. С.-Кобылин попросил его подтвердить, что видел его на том вечере, чтобы доказать свое алиби. Бутовский отказал. Он также сказал Боборыкину, что Москва и Петербург верили, что крепостные взяли убийство на себя, чтобы обелить барина… Очевидно, сенатором-дельцом N, о котором пишет Голембовский и Рембелинский, мог быть как И. Хотяинцев, так и А. Бутовский. Сам же Бобо – так называли Боборыкина в литературных кругах – считал, что «может быть эта сцена с канделябром и выдумана, но я воспользовался ею в моем романе «На суд», выпущенном в 1870 году. То есть ничем не подкрепленную выдумку, клевету, он распространял и спустя два десятилетия. И не стыдился этого. Интересно, что через 30 лет он познакомился с С.-Кобылиным, когда тот приезжал в Петербург по поводу выплаты гонораров за пьесу «Свадьба Кречинского» — за 30 лет на сцене она дала не один десяток тысяч рублей сборов, которых автор был лишен. Бывал Бобо и на французской вилле Болье у драматурга, когда С.-Кобылин был уже болен и жил с дочерью.

Но вернемся в декабрь 1952 года. Поскольку и в Сенате не было единогласия по поводу этого Дела, то материалы были переданы на рассмотрение министру юстиции графу В.Н. Панину, который созвал комиссию из юристов и чиновников. В октябре 1953 года министр выступил в Сенате, предложив «передоследовать» Дело. Только в декабре Госсовет утвердил это заключение, а в январе 1854 года резолюцию о создании новой следственной комиссии, которую возглавил генерал-майор Ливенцов, подписал Николай I. Так и хочется воскликнуть – вот истоки той бюрократической машины, которая месяцами, годами терзает человека и которая уже как некая отвратительная традиция, как язва, перекочевала в наши дни.

И вот началась 2-я часть марлезонского балета или расследования, которое длилось до 1857 года. Новые допросы дворовых ничего не дали. Обер-прокурор Сената К.Н. Лебедев записал тогда: «Грустно видеть этого даровитого С.-Кобылина, поглощённого интригами, и этих крепостных, отданных господином в рабство своей французской любовнице». А крепостные упорно стояли на своем, мол, ничего не знаем, мы не причем. Так прошла зима 1854-го. Весной С.-Кобылина вызвали из имения Выксы в Москву. Вместо «прохождения некоторых формальностей», его поместили в арестный дом на Большой Калужской. Благодаря заступничеству княгини Гагариной и других влиятельных знакомых, его перевели на гауптвахту при Воскресенских воротах, где он и пробыл полгода. В дневнике он отметил, что ему давали ездить домой, встречаться со знакомыми, здесь же он начал писать свою знаменитую комедию «Свадьба Кречинского», здесь же и завершил ее.

Тем временем, следственная комиссия сочла, что улик против С.-Кобылина нет, однако паспорт ему не вернули и Москву велели не покидать. В ноябре 1854 года он был освобождён под поручительство матери, но подозрение в убийстве не сняли. Даже через год по ноябрьскому определению Сената 1855 года он оставался на подозрении. 3 года он пребывал в этом подвешенном положении и только в 1857 году после заступничества великих княгинь перед царицей, судебное дело было прекращено. Вмешательство великих княгинь произошло после того, как его младшая сестра, художница Софья пригласила на премьеру пьесы «Свадьба Кречинского» в петербургском Александринском театре дочь Николая I великую княгиню Марию Николаевну, герцогиню Лейхтенбергскую, бывшую тогда президентом Академии художеств. Фрейлина Воейкова записала в своем дневнике, что Марии Николаевне комедия очень понравилась, уходя из театра она произнесла: «чудесная пьеса». Вероятно, Софья С.-Кобылина не преминула рассказать ей печальную историю своего брата и попросила заступничества.

Тем временем, следственная комиссия сочла, что улик против С.-Кобылина нет, однако паспорт ему не вернули и Москву велели не покидать. В ноябре 1854 года он был освобождён под поручительство матери, но подозрение в убийстве не сняли. Даже через год по ноябрьскому определению Сената 1855 года он оставался на подозрении. 3 года он пребывал в этом подвешенном положении и только в 1857 году после заступничества великих княгинь перед царицей, судебное дело было прекращено. Вмешательство великих княгинь произошло после того, как его младшая сестра, художница Софья пригласила на премьеру пьесы «Свадьба Кречинского» в петербургском Александринском театре дочь Николая I великую княгиню Марию Николаевну, герцогиню Лейхтенбергскую, бывшую тогда президентом Академии художеств. Фрейлина Воейкова записала в своем дневнике, что Марии Николаевне комедия очень понравилась, уходя из театра она произнесла: «чудесная пьеса». Вероятно, Софья С.-Кобылина не преминула рассказать ей печальную историю своего брата и попросила заступничества.

В итоге, судебное дело прекратили за недостаточностью улик не только против С.-Кобылина, но и его дворовых. Всех отпустили, только драматурга еще подвергли церковному покаянию за «прелюбодейскую связь» с Деманш. В церкви Воскресения неподалёку от дома, где была убита француженка, в присутствии публики прошла процедура церковного покаяния. В дневнике он записал следующее: «Сквозь двери сырой сибирки, сквозь Воскресенские ворота привела меня судьба на сцену Московского театра… далее — к публичному позору и клеймению честного имени…» Напоследок судьба еще раз посмеялась над ним: решение Госсовета от 25 октября 1857 года «было затеряно писцом в пьяном виде вместе с парою сапог». Эта последняя точка в уголовном деле С.-Кобылина вполне была в духе его любимого писателя Гоголя. Впоследствии он не раз вынужден был возвращаться к этой истории и опровергать сомнения и подозрения своих современников, говоря, что только огромные связи и огромные деньги освободили его от несправедливого наказания: «Не будь у меня связей да денег, давно бы я гнил где-нибудь в Сибири».

Он возобновил светскую жизнь, но уже знал цену этому обществу, которое так легко поверило в клевету о нем. Вскоре он уехал в имение Кобылинку, где занялся хозяйством, виноделием, открыл винокуренный завод и проч., возобновил переводы Гегеля, часто ездил за границу в свое имение Гайрос. На расспросы о суде над ним говорил, что чиновники воспользовались возможностью поживиться за его счет. Он был дважды женат, на англичанке и француженке, обе умерли молодыми. Француженка — баронесса Мари де Буглон – первая жена, с которой он обвенчался в 1859 году в Париже — поставила условие: никогда не видеться с Нарышкиной и их дочерью Луизой. Но уже осенью 1860-го умерла от туберкулеза. Со второй женой Эмилией Смит он обвенчался в 1867-м, в январе 1868 года она простудилась в России и скоропостижно скончалась, ее похоронили рядом с Луизой Симон-Деманш. После этого С.-Кобылин больше женат не был. Из тех, кто продолжал распространять о нем клевету, мы уже называли беллетриста Боборыкина, который для романа «На суд» взял для сюжета версию об убийстве Нарышкиной шандалом. Бобо оставил интересный портрет 80-летнего С.-Кобылина после встречи с ним в имении Болье, которое тот купил после пожара, уничтожившего его дом в Кобылинке: «Московский писатель-барин, немного красил волосы, светский лев. Фешенебеля в нем уже не осталось ничего, прилично одет и только. Долгая жизнь во Франции стряхнула с него прежние повадки. Он сохранил хороший русский язык со старинными ударениями – не философ, а филозОф. Он рассказал, что перевел всего Гегеля и написал сам философский трактат…»

Он возобновил светскую жизнь, но уже знал цену этому обществу, которое так легко поверило в клевету о нем. Вскоре он уехал в имение Кобылинку, где занялся хозяйством, виноделием, открыл винокуренный завод и проч., возобновил переводы Гегеля, часто ездил за границу в свое имение Гайрос. На расспросы о суде над ним говорил, что чиновники воспользовались возможностью поживиться за его счет. Он был дважды женат, на англичанке и француженке, обе умерли молодыми. Француженка — баронесса Мари де Буглон – первая жена, с которой он обвенчался в 1859 году в Париже — поставила условие: никогда не видеться с Нарышкиной и их дочерью Луизой. Но уже осенью 1860-го умерла от туберкулеза. Со второй женой Эмилией Смит он обвенчался в 1867-м, в январе 1868 года она простудилась в России и скоропостижно скончалась, ее похоронили рядом с Луизой Симон-Деманш. После этого С.-Кобылин больше женат не был. Из тех, кто продолжал распространять о нем клевету, мы уже называли беллетриста Боборыкина, который для романа «На суд» взял для сюжета версию об убийстве Нарышкиной шандалом. Бобо оставил интересный портрет 80-летнего С.-Кобылина после встречи с ним в имении Болье, которое тот купил после пожара, уничтожившего его дом в Кобылинке: «Московский писатель-барин, немного красил волосы, светский лев. Фешенебеля в нем уже не осталось ничего, прилично одет и только. Долгая жизнь во Франции стряхнула с него прежние повадки. Он сохранил хороший русский язык со старинными ударениями – не философ, а филозОф. Он рассказал, что перевел всего Гегеля и написал сам философский трактат…»

Надо сказать, что большинство рукописей С.-Кобылина действительно уничтожил пожар в декабре 1899 года вместе с усадьбой в Кобылинке. Из-за этого он и вынужден был переселиться во Францию, где осел со своей дочерью Луизой в Болье близ Ниццы и стал восстанавливать свои переводы. Уцелевшие и восстановленные рукописи составили трактат «Учение Всемира». Как объяснял сам автор в своей «Автобиографии» от 1902 года: «1-я часть есть Учение о субстанциональном тождестве гегелизма и дарвинизма, в котором дарвинизм демонстрирован как частный случай или момент гегелизма; а 2-я часть является уже синтезисом оных двух учений и потому дальнейшим поступанием за гегелизм, т. е. неогегелизмом. Есть основание опасаться, что независящие от автора обстоятельства, вероятно, сделают необходимым перевод собственных его трудов по спекулативной философии в ее поступании за гегелизм на немецкий язык…» С этим трактатом С.-Кобылина, к сожалению, до сих пор невозможно познакомиться, его никогда не издавали и до сих пор его публикация под вопросом. Однако в последнее время к нему проявляют интерес специалисты, в ИМЛИ недавно даже провели семинар, посвященный этому мистико-философскому произведению русского драматурга.

БОльшая часть архива писателя была куплена в 1930-е годы советской Россией у его дочери от Нарышкиной Луизы, как утверждает в своей книге «Сухово-Кобылин» Н. Старосельская. Весь архив и права на издания отец завещал ей, Луизе, маркизе де Фальтан. После смерти отца в 1903 году она поехала в Россию, но в 1917-м вернулась во Францию, увезя с собой и архив отца. В 1937 году Бонч-Бруевич установил, что архив у нее и подключил полномочного представителя СССР во Франции Потемкина, который и выкупил 35 дневников и записных книжек. Но несколько тетрадей Луиза оставила себе, после ее смерти в 1939 году они оказались в американском архиве – их вывезла ее экономка. Это листы из большого труда С.-Кобылина «Путеводитель», каталоги его домашней библиотеки и «Апология вранья», написанная по аналогии с «Приключениями Мюнхаузена». Вот замечательный отрывок из «Апологии…» — сюжет об отрубленной голове, он называется «Голова примерзла»: «Однажды зимой палач так быстро отрубил голову одному бедному человеку, что она осталась на обрубке и примерзла. После этого палач привел его домой и посадил за стол. Только бедняга согрелся и пожелал высморкаться, как голова отлетела к дверям комнаты, и он тотчас умер». Сюжет этот явно в духе Гоголя или Гофмана, предвестник театра абсурда.

БОльшая часть архива писателя была куплена в 1930-е годы советской Россией у его дочери от Нарышкиной Луизы, как утверждает в своей книге «Сухово-Кобылин» Н. Старосельская. Весь архив и права на издания отец завещал ей, Луизе, маркизе де Фальтан. После смерти отца в 1903 году она поехала в Россию, но в 1917-м вернулась во Францию, увезя с собой и архив отца. В 1937 году Бонч-Бруевич установил, что архив у нее и подключил полномочного представителя СССР во Франции Потемкина, который и выкупил 35 дневников и записных книжек. Но несколько тетрадей Луиза оставила себе, после ее смерти в 1939 году они оказались в американском архиве – их вывезла ее экономка. Это листы из большого труда С.-Кобылина «Путеводитель», каталоги его домашней библиотеки и «Апология вранья», написанная по аналогии с «Приключениями Мюнхаузена». Вот замечательный отрывок из «Апологии…» — сюжет об отрубленной голове, он называется «Голова примерзла»: «Однажды зимой палач так быстро отрубил голову одному бедному человеку, что она осталась на обрубке и примерзла. После этого палач привел его домой и посадил за стол. Только бедняга согрелся и пожелал высморкаться, как голова отлетела к дверям комнаты, и он тотчас умер». Сюжет этот явно в духе Гоголя или Гофмана, предвестник театра абсурда.

В имение Болье к С.-Кобылину заезжал в 1900-м году Чехов, который познакомился с ним в Ницце, где навещал своего однокашника по таганрогской гимназии Вальтера и профессора-социолога М.М. Ковалевского, оказавшегося соседом С.-Кобылина. В письмах Чехов рассказал, что писателю уже 82 и 40 лет он питается яйцами, молоком и Гегелем. М. Ковалевский, который часто обедал с С.-Кобылиным, оставил воспоминания, в которых отмечал, что потеря памяти (на которую писатель стал жаловаться с 1897 года) никак не отражается на его «лютейшем аристократизме», чувстве собственного достоинства и чувстве собственной значимости. Об этих чертах драматурга вспоминал и другой приятель С.-Кобылина – Н.В. Минин. В одном из своих писем он писал Минину о «блистательных победах, которые одерживает в житейских спорах и непредсказуемых ситуациях» за счет крови, породы и наследственной даровитости, которые являются следствием аристократизма. Однако шлейф клеветы был так силен, что даже спустя полвека после суда, пугал людей. Об этом написал Ю.Бахрушин, сохранивший впечатления отца от ужина, устроенного ярославским губернатором у себя дома после спектакля «Свадьба Кречинского» (в нем играли М. Савина, Г. Федотова, М. Ермолова и др.): «Меня посадили с каким-то стариком, это был знаменитый С.-Кобылин. Говорил мало и был дряхл, но глаза горели как у молодого, и вдруг движение делает такое резкое, властное и молодое, сильное… Я тогда подумал: «Такой мог не только зарезать, но и обвинить в этом других!» Да уж, одряхлел драматург, но не клевета.

В ХХ веке к сплетне, задевающей честь С.-Кобылина, обратился литературовед Леонид Гроссман, издавший в 1927 году обвинительную книгу «Преступление Сухово-Кобылина». Не приводя доказательств и опираясь только на отказ от своих первоначальных показаний дворовых, он вынес свой вердикт драматургу. Книгу похвалили Горький и Чуковский. Так утверждался в советском литературоведении классовый подход к дворянским писателям. В особенности акцентировалась мысль, что русское дворянство выродилось в лице С.-Кобылина, способного на неудержимый гнев и кровопролитие. Но были и те, которые встали на его защиту, что очень возмущало Чуковского. Одним из них был публицист В. Лаврецкий, который назвал доказательства Л. Гроссмана «крайне слабыми», отметив, что «прямых улик против С.-Кобылина никогда не было, нет их и теперь, а косвенные шатки и противоречивы». Спустя 10 лет появилась еще одна книга Гроссмана, но уже Виктора, адвоката и родственника Леонида. Он родился в Батуми, получил юридическое образование в Лейпциге и Сорбонне, был знаком со многими русскими писателями.

В ХХ веке к сплетне, задевающей честь С.-Кобылина, обратился литературовед Леонид Гроссман, издавший в 1927 году обвинительную книгу «Преступление Сухово-Кобылина». Не приводя доказательств и опираясь только на отказ от своих первоначальных показаний дворовых, он вынес свой вердикт драматургу. Книгу похвалили Горький и Чуковский. Так утверждался в советском литературоведении классовый подход к дворянским писателям. В особенности акцентировалась мысль, что русское дворянство выродилось в лице С.-Кобылина, способного на неудержимый гнев и кровопролитие. Но были и те, которые встали на его защиту, что очень возмущало Чуковского. Одним из них был публицист В. Лаврецкий, который назвал доказательства Л. Гроссмана «крайне слабыми», отметив, что «прямых улик против С.-Кобылина никогда не было, нет их и теперь, а косвенные шатки и противоречивы». Спустя 10 лет появилась еще одна книга Гроссмана, но уже Виктора, адвоката и родственника Леонида. Он родился в Батуми, получил юридическое образование в Лейпциге и Сорбонне, был знаком со многими русскими писателями. Сам Короленко благословил его заниматься литературой. До 1926 года он занимался адвокатской практикой. После революции был представителем в Наркомате по делам национальностей, в 1920-1930-х гг. работал завлитом во МХАТе. В 38-м был репрессирован, пробыл в лагерях до 1955 года. Так вот, в своей работе «Дело Сухово-Кобылина» он напрочь опроверг доводы следствия и своего родственника. Главная ценность его исследования была в том, что он обратился за суд.-мед. экспертизой к профессору Н.В. Попову, который и провел ее в 1934 году.

Сам Короленко благословил его заниматься литературой. До 1926 года он занимался адвокатской практикой. После революции был представителем в Наркомате по делам национальностей, в 1920-1930-х гг. работал завлитом во МХАТе. В 38-м был репрессирован, пробыл в лагерях до 1955 года. Так вот, в своей работе «Дело Сухово-Кобылина» он напрочь опроверг доводы следствия и своего родственника. Главная ценность его исследования была в том, что он обратился за суд.-мед. экспертизой к профессору Н.В. Попову, который и провел ее в 1934 году.

Первая улика – мелкие пятна крови во флигеле действительно были от зарезанных поваром кур, которых обычно резали и ощипывали в сенях. Да и не могло остаться так мало кровавых следов после перерезанного горла несчастной женщины. Но если обратиться к первому признательному показанию 20-летнего повара Е. Егорова, все объясняется просто, он приводит такие подробности, которые даже под пыткой не выдумаешь. Вот выдержка из его признания о том, как все произошло: «Предварительно послал горничную Аграфену убрать из спальни Деманш собачку, потом вчетвером они вошли, и Егоров стал душить ее подушкой, когда она стала сопротивляться – последовал удар в глаз кулаком (вот откуда синяк на глазнице и виске, который клеветники объясняли ударом канделябра). Конюх Галактион Козьмин держал ее за бока, потом стал наносить удары утюгом (отсюда сломанные ребра). Утюг нашли с погнутой ручкой. Горничная Аграфена дала Егорову платок заткнуть рот Деманш и перетянуть горло. Задушив хозяйку, они ее одели и вывезли к Ваганьковскому кладбищу, скинули в овраг, там Егоров перерезал ей горло, чтоб не ожила…» Тоже самое рассказали и остальные дворовые, причастные к убийству, при том, что сидели они в разных частях города: мужики – в Серпуховской части, женщины – в Пресненской, они никак не имели возможности согласовать свои свидетельства. Убивали они француженку в спальне, когда она улеглась спать, поэтому ее пришлось наскоро одеть, чтобы вывезти тело из дома. В результате, они в спешке надели на одну ногу два чулка, забыли надеть корсет, без которого дама ее положения не ходила… Салоп Луизы они сожгли, будто ее ограбил возница, но оставили на ней серьги и кольца с «супирами», т.е. сапфирами. Егоров взял из ее портмоне 50 рублей, часы и булавку, и признался, что спрятал все это на чердаке в доме С.-Кобылина, чтобы подозрение пало на барина. После этого они поехали в трактир «Сучок» на Моховой и до 6 утра пили водку. Трактир никто не обследовал и свидетелей не опрашивал.

Главное, этой экспертизой было опровергнуто утверждение из заключения Сената, будто Деманш зарезали в стоячем положении и не в ее квартире. Н. Попов убедительно доказал, на основании протоколов, показаний и медицинских заключений экспертов, что смерть Деманш наступила «от асфиксии вследствие удавления шеи петлёй, сделанной из платка, полотенца и т. д.»; ножевое ранение в горло было нанесено уже после кончины. В своём заключении Попов отметил, что избиение Луизы происходило, когда она «находилась в лежачем положении», клетчатое зелёное платье, в котором нашли погибшую, было надето уже на мёртвое тело. Впоследствии эту точку зрения поддержал и другой адвокат-литературовед А. Ваксберг, посмевший в личной полемике с Л.Гроссманом оспаривать его выводы, все это он описал в большом эссе «Театр на крови» в книге «Не продается вдохновенье». Однако неопределенный вердикт 1857 года до сих пор будоражит и побуждает некоторых воспринимать это пресловутое «дело», которому вот уж скоро 170 лет, как обвинительный приговор С.-Кобылину.

Зато драматург мог быть доволен судьбой своего детища – пьесы «Свадьба Кречинского», которая с премьеры в Малом театре в 1855 году на бенефисе актера С. Шумского, получила оглушительный успех, завоевала публику, что неудивительно – играли такие замечательные актеры как Михаил Щепкин, Пров Садовский и другие. Успех повторился в Петербурге на сцене Александринки – играли Самойлов, Григорьев, Бурдин. Как писал в «Автобиографии» С.-Кобылин: «28 ноября 1855 года пиэсса была дана в Москве на сцене Малого Театра. Ее успех афформировался таким небывалым фактом, что она 18 первых представлений дана при полных сборах, вследствии чего автор получил право на бесплатный ход во все Имп. театры; а в течение всего своего существования уже перешла за 200 ООО рублей, т. е. за 500 ООО франков. Известно, что пьеса Ал. Дюма Dame aux camélias дала менее 200 000 франков». Через год Н. Некрасов опубликовал пьесу в «Современнике» в одном номере с рассказом Л. Толстого «Два гусара». На сторону драматурга встал и публицист В. Дорошевич, написавший, что А. С.-Кобылин был жертвою судебной ошибки. Между тем шла Крымская война… Пожалуй, С.-Кобылин был единственный человек в империи, кого она меньше всего тогда интересовала.

Зато драматург мог быть доволен судьбой своего детища – пьесы «Свадьба Кречинского», которая с премьеры в Малом театре в 1855 году на бенефисе актера С. Шумского, получила оглушительный успех, завоевала публику, что неудивительно – играли такие замечательные актеры как Михаил Щепкин, Пров Садовский и другие. Успех повторился в Петербурге на сцене Александринки – играли Самойлов, Григорьев, Бурдин. Как писал в «Автобиографии» С.-Кобылин: «28 ноября 1855 года пиэсса была дана в Москве на сцене Малого Театра. Ее успех афформировался таким небывалым фактом, что она 18 первых представлений дана при полных сборах, вследствии чего автор получил право на бесплатный ход во все Имп. театры; а в течение всего своего существования уже перешла за 200 ООО рублей, т. е. за 500 ООО франков. Известно, что пьеса Ал. Дюма Dame aux camélias дала менее 200 000 франков». Через год Н. Некрасов опубликовал пьесу в «Современнике» в одном номере с рассказом Л. Толстого «Два гусара». На сторону драматурга встал и публицист В. Дорошевич, написавший, что А. С.-Кобылин был жертвою судебной ошибки. Между тем шла Крымская война… Пожалуй, С.-Кобылин был единственный человек в империи, кого она меньше всего тогда интересовала.

Комедия же десятилетия шла с аншлагом и делала сборы по всей России. Но за 55 лет ни копейки от них автор не получил. Лишь в 1895 году по особому докладу министра двора из кабинета царицы ему выдали 5 тысяч рублей. Как писал А. Рембелинский, «он мог утешаться тем, что Грибоедов и Гоголь получили не лучше». Он также отмечал, что в 1870-х комедию уже ставили мало и неохотно, «как бы предав забвению». В своих воспоминаниях он упомянул, что автор «мимоходом лишь сказал, что заимствовал фабулу из рассказа офицера, который останавливался в его доме в Москве».

Комедия же десятилетия шла с аншлагом и делала сборы по всей России. Но за 55 лет ни копейки от них автор не получил. Лишь в 1895 году по особому докладу министра двора из кабинета царицы ему выдали 5 тысяч рублей. Как писал А. Рембелинский, «он мог утешаться тем, что Грибоедов и Гоголь получили не лучше». Он также отмечал, что в 1870-х комедию уже ставили мало и неохотно, «как бы предав забвению». В своих воспоминаниях он упомянул, что автор «мимоходом лишь сказал, что заимствовал фабулу из рассказа офицера, который останавливался в его доме в Москве».

Существует несколько версий откуда взята фабула, но лучше самого С.-Кобылина, записавшего историю появления пьесы, не скажешь. Он записал ее для племянника, Евгения Салиаса де Турнемир и озаглавил «1895 год. 40-летие Свадьбы Кречинского»: «Случилось это так. Твоя мать написала — около 1851 или 52 года очень ловкую Сценку из светской Жизни — un proverbe (пословица). У меня за обедом в интимном Кругу зашла об ней Речь, и я упрекнул твою Мать, зачем она разменивает Талант на мелкие Вещи, а не пишет прямо для Сцены и т.д. Конечно, стали говорить о Сюжете, и я посоветовал написать нечто в Роде будущего, т. е. зарождавшегося Кречинского. Спросили Лист бумаги, и я начал писать Scenario. Бывший тут очень даровитый Преображенский офицер Etienne Сорочинский, превосходный рассказчик и Театрал, предложил Твоей матери писать вдвоем. Что и было принято. Я должен был составить весь План, за что я на другой же день и принялся. В следующую субботу План был готов и одна Сцена, которую я, увлеченный Планом, тут же и набросал. Я прочел План и Сцену, которая поморила со смеху всю Компанию. Сцена эта и теперь Жива — это второе явление второго Действия, т. е. Entree Расплюева и его Слова: «Была Игра», которая впоследствии была литографирована. Сестра Лиза и Сорочинский взялись за дело; но оно не пошло. Сорочинский писал Глупости и вещи невозможные, и вообще дело не состоялось — но, имея массу свободного времени, продолжал писать, и таким образом написались в свободные Минуты и рядом с занятиями Гегелем весь второй Акт и за сим Третий Акт — что сделалось довольно скоро. Но первый Акт очень трудный задержал работу. Подошел 1854 год, когда я был подвергнут второму аресту по делу об убийстве Луизы Симон. Арест продолжался шесть месяцев, и все они были употреблены на отделку и обработку Свадьбы Кречинского. Каким образом мог я писать эту комедию, состоя под убийственным обвинением и требованием взятки в 50 т. р., я не знаю — но знаю, что написал Кречинского в тюрьме — впрочем, не совсем — ибо я содержался (благодаря защите Княгини Гагариной и Закревского) на Гауптвахте у Воскресенских ворот. Здесь окончен был Кречинский. В ноябре 1854 года я был уже в Петербурге и внес материал в III отделение соб. Е. В. Канцелярии ценсору Гедерштерну. Объяснение с ним было резкое. Он восстал на слог, который признал тривиальным и невозможным на сцене, и когда я намекнул ему на его некомпетентность как германца судить мой русский слог — то он, бросивши на меня свирепый взор, объяснил мне коротко и ясно, что пьесу мою запрещает. — Поставили на ней красный крест. — Несколько месяцев спустя на престол взошел Император Александр II, Дубельт исчез, и пьеса моя была разрешена к представлению. Я готовился представить ее в контору москов. Театра и передал ее Шумскому, заявивши, что я отдаю ее на поспектакельную плату и что я совместно заявляю мое согласие, чтобы она была дана в бенефис Шумского. Это и совершилось 28 Ноября 1855 года»[2].

Много лет спустя драматург подробно поведал А. Рембелинскому, что мечтал увидеть пьесу в Париже, сам ее перевел и отвез Дюма-младшему. Тот предрек успех, если будет изменен конец пьесы. «Мол, мы, французы – ретрограды в театральной драматургии, наша рутина требует, чтобы непременно торжествовала добродетель, а порок понес заслуженное наказание. При конце пьесы, когда Кречинский выпутался и мог снова возобновить мошенничества – будет полный провал». И С.-Кобылин стал переделывать «Свадьбу…», в новом финале Кречинский застреливается. В Париже ее несколько раз сыграли во второстепенном театре в таком изуродованном и карикатурном виде, С.-Кобылин жаловался, что никак не могли перевести на французский возглас Кречинского – «Сорвалось!» Успеха она не имела и скоро сошла со сцены. Интересно, что 1-й раз в России в такой версии пьесу сыграли в Туле. В Москве Корш категорически отказался от этого варианта, поставил пьесу в 1897 году в первоначальном виде, и она имела большой успех. В театре Корша она шла также в 1889, 1895 и 1911 гг.

Важно и то, что эта комедия, одна из немногих русских пьес, с успехом шла и в зарубежных театрах. В 1887 году она была поставлена в русском посольстве в Константинополе, в 1902 году — на сцене театра «Ренессанс» в Париже, и уже в ХХ веке в 1954 году — в Браильском театре в Румынии.

После революции «Свадьба Кречинского» шла на сцене Театра им. Сафонова в 1924, 1926 и 1940 годах. В Александринском театре после премьеры в 1856 году пьеса шла реже, но все же периодически исполнялась. Если в московском Малом театре С.В. Шумский и П.М. Садовский способствовали оглушительному успеху комедии, то в постановках Александринки актеры играли в иной манере, так, В.В. Самойлов играл Кречинского в свойственной ему острохарактерной манере, подчеркивая акцентом польское происхождение своего героя, что не соответствовало желанию автора. В дневнике С.-Кобылин отметил: «Самойлов, делая из Кречинского поляка, вовлекается изо всех сил в иностранную дикцию и тем самым отнимает у себя свободу и ширь драматического исполнения». Не лучше обстояло дело и с ролью Расплюева, которую вопреки желанию автора вместо А.Е. Мартынова директор императорских театров А.М. Гедеонов отдал посредственному актеру Ф. Бурдину. Бурдин, по отзыву «Современника», «представлял Расплюева в сплошной карикатуре, как глупого сценического труса и шута», чем «бросил на пьесу неприятную тень».

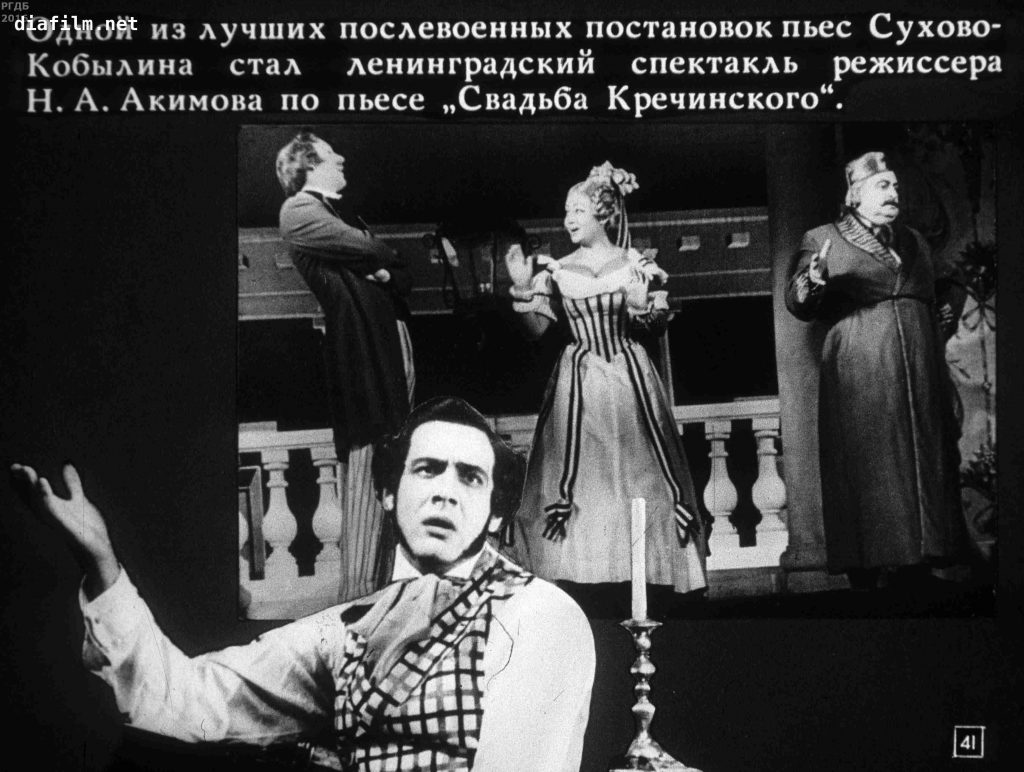

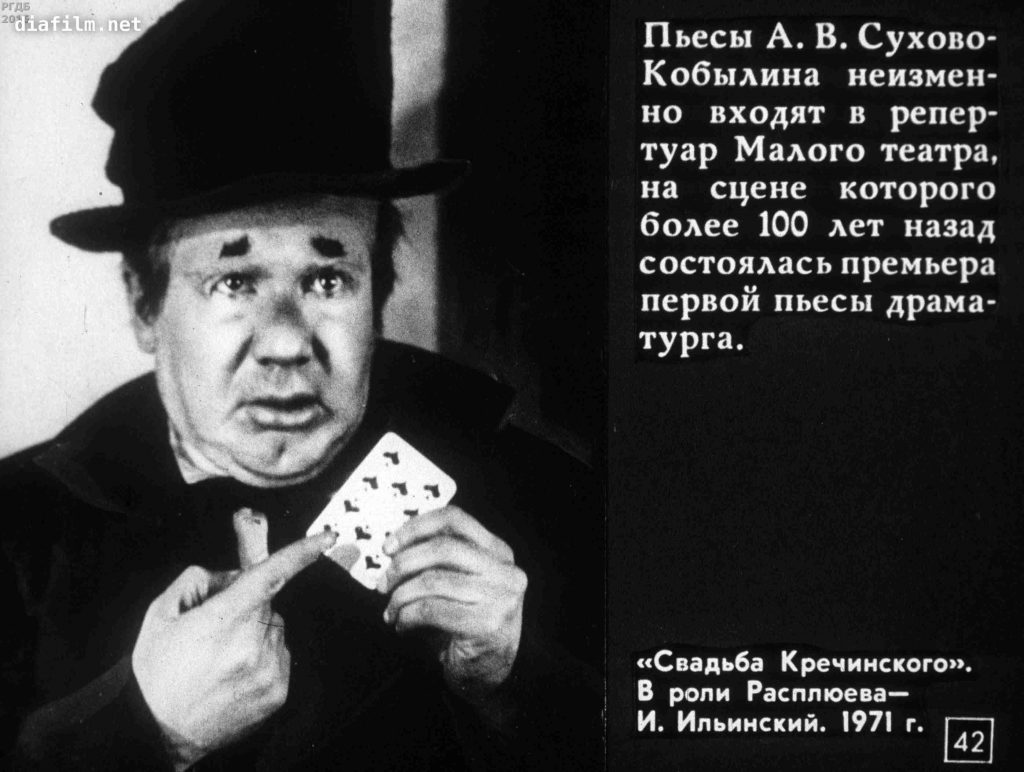

Один из первых, кто поставил «Свадьбу…» на советской сцене, был В.Мейерхольд. Это случилось в 1933 году. И как писала «Красная газета», Кречинский в ней показан как «тип властного и страшного афериста, призванного действовать в мире как агент великого капитала». Что совершеннейшая чепуха, так как в середине 50-х годов Х1Х века дворянин Кречинский никак не мог быть «агентом капиталистов». К сожалению, к искусству стали подходить с новых идеологических позиций, поэтому была установка показывать дворянство «загнивающим» и отжившим, разлагающимся. В соответствии с этим режиссер изменил и перемонтировал текст пьесы. А ряд кусков и вовсе сочинил сам. Более того, ввел стихи Державина о деревенской жизни, в роль Расплюева включил куплеты и романсы, помещика Нелькин заставил читал Веневитинова (как бы романтическая линия). Мало того, Мейерхольд ввел и новые персонажи – при Алтуевой появилась француженка, у Муромских – горничная, у Кречинского – 7 сообщников-аферистов (целая ОПГ), у ростовщика Бека — жена и дочь, какие-то татары, парикмахер Жозеф, дворник, кучер и 5 полицейских. Первоначально Лидочку Муромскую должны были играть З.Райх и Ермолова, в итоге сыграла Суханова, роль Кречинского репетировал С. Мартинсон, а сыграл Ю. Юрьев, который играл эту роль в Александровском театре еще в 1917 году, Расплюева отдали И. Ильинскому, который бессменно играл его потом в Малом театре, а также исполнил в экранизации режиссера Хейфеца 1975 года. Тишку сыграл Э. Гарин, Муромского — Сибиряк, Нелькина предполагали отдать юному М. Цареву, а сыграли Бодров и Самойлов. Кстати, в 1917 году В Мейерхольд поставил всю трилогию в Александринском театре.

Один из первых, кто поставил «Свадьбу…» на советской сцене, был В.Мейерхольд. Это случилось в 1933 году. И как писала «Красная газета», Кречинский в ней показан как «тип властного и страшного афериста, призванного действовать в мире как агент великого капитала». Что совершеннейшая чепуха, так как в середине 50-х годов Х1Х века дворянин Кречинский никак не мог быть «агентом капиталистов». К сожалению, к искусству стали подходить с новых идеологических позиций, поэтому была установка показывать дворянство «загнивающим» и отжившим, разлагающимся. В соответствии с этим режиссер изменил и перемонтировал текст пьесы. А ряд кусков и вовсе сочинил сам. Более того, ввел стихи Державина о деревенской жизни, в роль Расплюева включил куплеты и романсы, помещика Нелькин заставил читал Веневитинова (как бы романтическая линия). Мало того, Мейерхольд ввел и новые персонажи – при Алтуевой появилась француженка, у Муромских – горничная, у Кречинского – 7 сообщников-аферистов (целая ОПГ), у ростовщика Бека — жена и дочь, какие-то татары, парикмахер Жозеф, дворник, кучер и 5 полицейских. Первоначально Лидочку Муромскую должны были играть З.Райх и Ермолова, в итоге сыграла Суханова, роль Кречинского репетировал С. Мартинсон, а сыграл Ю. Юрьев, который играл эту роль в Александровском театре еще в 1917 году, Расплюева отдали И. Ильинскому, который бессменно играл его потом в Малом театре, а также исполнил в экранизации режиссера Хейфеца 1975 года. Тишку сыграл Э. Гарин, Муромского — Сибиряк, Нелькина предполагали отдать юному М. Цареву, а сыграли Бодров и Самойлов. Кстати, в 1917 году В Мейерхольд поставил всю трилогию в Александринском театре.

В СССР, как и в дореволюционное время, «Свадьба…» ставилась и на сценах различных провинциальных театров: в Самарском, Горьковском, Куйбышевском, Ярослоавском и многих других. В Москве эта пьеса вошла в репертуар не только Малого театра, но и театра им. Моссовета, театра им. Пушкина (бывший театр Таирова). На сцене театра Моссовета ее поставили в 1949 году, играли легендарные актеры В. Ванин, О. Викландт, М. Названов. (В наши дни она идет в постановке режиссера П. Хомского. В роли Кречинского занят А. Васильев, Лидочки Муромской — Л. Волкова, Муромского играет Евг. Стеблов, тетку — В. Талызина, Расплюева – В. Яременко). Интересно, что в 1951-м В. Ванин осуществил постановку «Свадьбы…» с тем же составом в театре им. Пушкина, где сыграл Расплюева. Этот спектакль был записан в 1953 году и сохранился как фильм – замечательный фильм, только вместо Ванина, который умер, Расплюева сыграл Павел Тарасов, и сыграл великолепно. Таким же образом сохранился и спектакль Малого театра – была сделана видеоверсия 1976 года режиссером Хейфецом с прекрасными актерами В. Кеннигсоном, И. Ильинским, Т. Еремеевой, В. Лепко, молодым В. Соломиным. В 2002-м на сцене Малого театра мюзикл «Свадьба Кречинского» поставил уже зрелый В. Соломин, сыгравший главного героя. Нагрузка была так велика, что его сердце не выдержало и он скончался после одного из спектаклей.

В СССР, как и в дореволюционное время, «Свадьба…» ставилась и на сценах различных провинциальных театров: в Самарском, Горьковском, Куйбышевском, Ярослоавском и многих других. В Москве эта пьеса вошла в репертуар не только Малого театра, но и театра им. Моссовета, театра им. Пушкина (бывший театр Таирова). На сцене театра Моссовета ее поставили в 1949 году, играли легендарные актеры В. Ванин, О. Викландт, М. Названов. (В наши дни она идет в постановке режиссера П. Хомского. В роли Кречинского занят А. Васильев, Лидочки Муромской — Л. Волкова, Муромского играет Евг. Стеблов, тетку — В. Талызина, Расплюева – В. Яременко). Интересно, что в 1951-м В. Ванин осуществил постановку «Свадьбы…» с тем же составом в театре им. Пушкина, где сыграл Расплюева. Этот спектакль был записан в 1953 году и сохранился как фильм – замечательный фильм, только вместо Ванина, который умер, Расплюева сыграл Павел Тарасов, и сыграл великолепно. Таким же образом сохранился и спектакль Малого театра – была сделана видеоверсия 1976 года режиссером Хейфецом с прекрасными актерами В. Кеннигсоном, И. Ильинским, Т. Еремеевой, В. Лепко, молодым В. Соломиным. В 2002-м на сцене Малого театра мюзикл «Свадьба Кречинского» поставил уже зрелый В. Соломин, сыгравший главного героя. Нагрузка была так велика, что его сердце не выдержало и он скончался после одного из спектаклей.

Как ни удивительно, но МХАТ не ставил эту пьесу, она появилась во МХТе им. Чехова лишь в 2012 году в постановке режиссера В. Мейкшанса, роль Кречинского исполняет А. Голубев, Расплюева – И. Хрипунов, Муромского – Н. Чиндяйкин. Как сообщил Мейкшанс перед премьерой, делается «акцент не на главного героя, а на ситуацию, на то, как совершается преступление, — постановка в какой-то степени в жанре детектива. А Кречинский — это человек, которого можно встретить тут же, в Камергерском переулке. Такой современный бизнесмен. У него хорошая голова, прозорливый ум, он просчитывает ситуацию на три хода вперед». Говоря о С.-Кобылине, Мейкшанс заметил, что ему нравится то, что автор может легко и иронично смотрит на тему зла, безнравственности, падшего духа. В этом же ключе – Кречинский-падший дух – решен и гротескный спектакль М. Левитина 2016 года в театре «Эрмитаж» на Новом Арбате. На следующий год состоялась премьера «Свадьбы…» в Московском драмтеатре А. Джигарханяна. В 2013-м была еще одна постановка (режиссера Г. Галавинской) этой комедии в Московском губернском театре Безрукова с актером А. Хабаровым в роли Кречинского. Ну и нельзя не напомнить, что в Петербурге «Свадьбу…» играют в театре «Буфф» и в Театре комедии им. Акимова. Все это говорит о том, что пьеса до сих пор современна и актуальна, что ничего не изменилось — чиновники- взяточники не перевелись, как и мошенники, и наивные и доверчивые провинциалы, которых легко обманывают, по-прежнему жив «маленький человек» в образе Расплюева, униженный жизнью до полной утраты человеческого достоинства и облика. Значение образов Кречинского и Расплюева — в широте сатирического обобщения. «Кречинский везде», — записал в дневнике С.-Кобылин. «В мире благоустройства и благочиния таких людей пропасть», сказал о Расплюеве Салтыков-Щедрин. Имена Кречинского и Расплюева стали нарицательными, а фразы из пьесы вошли в пословицы.

Последнее, что написал С.-Кобылин, был памфлет «Квартет» 1900 года, в котором он разоблачает чиновников и их способы наживы. Он не был пропущен цензурой и до сих пор пылится в архивах. Может, когда-нибудь его и издадут, вместе с другими неопубликованными сочинениями. В 1902 году драматург был удостоен почетного звания академика изящной словесности Российской Академии наук. А через год умер от воспаления легких на руках дочери Луизы, овдовевшей и потерявшей свою дочь. Он был похоронен на местном кладбище неподалеку от своего друга детства Герцена. Но в 1988 году его прах и прах его дочери из-за неоплаченного срока за могилы, был извлечен и запечатан в урну, в 2009 ее из спецхранилища поместили в колумбарий кладбища города Больё-сюр-Мер в рамках Европейских дней сохранения культурного наследия, где она сохраняется на сегодняшний день.

С.-Кобылин почувствовал перемены еще тогда, когда никто и предположить не мог, что отменят крепостное право, а дворянскому сословию придется искать способы выживать в новых условиях. Сам С.-Кобылин не скрывал, что перо его обладает «мстительностью», а спустя годы после написания всех трёх пьес он заметил, что сознательно «наказал кнутом чиновную челядь». И в то время, когда «Свадьба…» триумфально шествовала по театральным сценам России, появилась комедия А. Островского с похожим сюжетом «Не в свои сани не садись». Только в отличие от С.-Кобылина, Островский откровенно выразил свою симпатию купечеству, показав их превосходство над дворянским сословием, затушевав их хищничество и цинизм. Говоря же о «Свадьбе Кречинского» критики были единодушны: как комедия интриги она не имела соперниц в русской драматургии, за исключением «Ревизора», а характеры обоих мошенников, Кречинского и Расплюева, принадлежали к самым запоминающимся во всей портретной галерее русской литературы. Язык пьесы — сочный, меткий, афористичный, крылатые словечки персонажей комедии прочно вошли в обиходную, разговорную речь. «Свадьба Кречинского» была продолжена пьесами «Дело» (1861) и «Смерть Тарелкина» (1869), в которых были усилены мрачный драматический гротеск и сатирическое звучание.

В центре внимания всё те же, что и в первой комедии проблемы — растлевающая всех алчная погоня за деньгами, разорение дворянства, бессилие честных патриархальных дворян отстоять себя от посягательств хищников, защитить свою правду и свои права. В них С.-Кобылин выступил как обличитель госсистемы современного ему общества и бюрократической машины, которые творят беззакония. Писатель показал, что зло творится всей бюрократической системой, в которой отдельные лица — «начальства», «силы», «подчинённости», «колеса, шкивы и шестерни» — действуют соответственно заведенному стереотипу. Не личные качества чиновника имеют определяющее значение, а его место в бюрократической машине. Остается только задать вопрос – что-то изменилось с тех пор? Может быть поэтому, эти пьесы так востребованы в наше время и по-прежнему актуальны.

В центре внимания всё те же, что и в первой комедии проблемы — растлевающая всех алчная погоня за деньгами, разорение дворянства, бессилие честных патриархальных дворян отстоять себя от посягательств хищников, защитить свою правду и свои права. В них С.-Кобылин выступил как обличитель госсистемы современного ему общества и бюрократической машины, которые творят беззакония. Писатель показал, что зло творится всей бюрократической системой, в которой отдельные лица — «начальства», «силы», «подчинённости», «колеса, шкивы и шестерни» — действуют соответственно заведенному стереотипу. Не личные качества чиновника имеют определяющее значение, а его место в бюрократической машине. Остается только задать вопрос – что-то изменилось с тех пор? Может быть поэтому, эти пьесы так востребованы в наше время и по-прежнему актуальны.

[1] Ходоками называли до судебной реформы тех, кто помогал в суде крестьянам и мещанам, поскольку для этой категории адвокатов еще не было.

[2] См.: Н.Старосельская. Сухово-Кобылин. https://biography.wikireading.ru/186845